外出自粛が続いたコロナ禍をきっかけに、食品ECは身近な購買手段となりました。この流れの中で、「自分たちのつくる商品を直接お客様に届けたい」と考える生産者やメーカーも増えています。そして、ECでの販売を始めるにあたっては、「どのような形で展開するか」「どのツールを使うか」など、構築方法や販売チャネルの選定も検討事項となります。

この記事では「食品EC」に焦点をあて、食品ECを取り巻く現状や、効果を上げている施策、構築時の参考となる事例などをご紹介します。あわせて、EC構築手段のひとつとして選ばれることの多い「Shopify(ショッピファイ)」を活用した事例にも触れていきます。

食品EC市場の最新動向と成長トレンド

ライフスタイルの変化とともに、食品の購入方法は大きく変わりました。オンラインで手軽に食材や料理を注文できる食品ECは、一過性のブームではなく、着実に市場を拡大し続けています。そして、こうした市場の広がりをどう成果に結びつけるかは、企業にとって大きなテーマです。成長のチャンスを逃さないためには、自社に適した仕組みを早期に整えることが求められます。

このセクションでは、経済産業省の調査データを参照しながら国内市場の最新動向を概観し、その成長を後押しする消費者ニーズやビジネスモデルの変化について掘り下げていきます。

国内食品EC市場の拡大

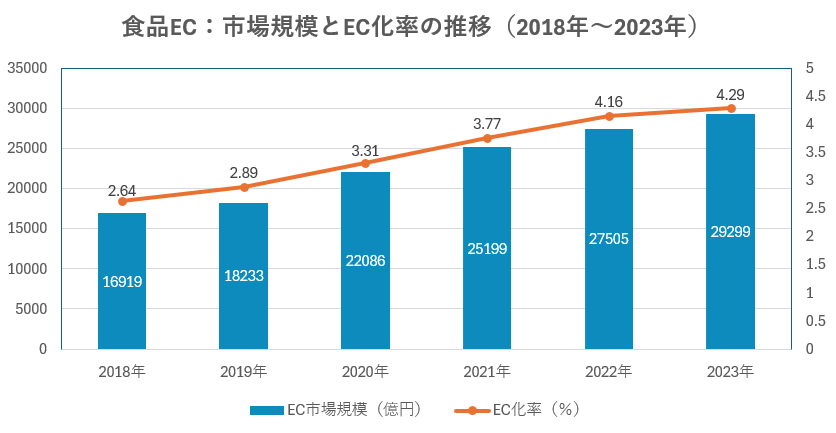

経済産業省の調査によると、2023年時点ではEC市場での食品・飲料・酒類カテゴリは前年比で約6.5%成長しており、EC化率も上昇しています。2018年以降、市場規模・EC化率ともに堅調に伸びており、今後も拡大傾向は続くと考えられます。

食品のEC化が進む背景

このような拡大の背景にはいくつかの要因が考えられます。

定期購買・サブスク型の定着

コロナ禍で急拡大した「定期宅配型」サービスの利用は、コロナ収束後も根強く定着しています。特に「献立提案付きミールキット」や「冷凍食品・下ごしらえ済み食材」など、手軽さや時短に価値を置く商品が市場をけん引しています。

D2C食品ブランドの台頭

農家直送の野菜セット、クラフト酒や冷凍ミール、手作りスイーツなど、小規模生産者やスタートアップによる「産直型」や「ストーリー重視」のD2Cブランドが急増。SNSやクラウドファンディングから生まれるブランドも多く、既存流通に頼らない販路開拓が進んでいます。

ギフト・ふるさと納税での利用拡大

季節ギフトやお中元・お歳暮、ふるさと納税返礼品としての食品EC利用が急増し、「お取り寄せ」需要も高まっています。地方の名産品が全国区で売れるようになり、越境ECによる世界展開も現実的となっています。

注目される「D2C」モデルとは?

D2Cとは「Direct to Consumer(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)」の略で、生産者・メーカーやブランドが直接顧客(消費者)に商品を販売する仕組みのことです。これまでの多くの食品流通は<メーカー→問屋→小売店→消費者>といった流れでしたが、ECサイトやSNS、クラウドファンディングの普及により、資金や人手が潤沢でなくても自社のブランドや商品を直接消費者に届けることが容易になり、このモデルが急速に広がりました。

D2Cモデルのメリット

- 中間コストの削減、少量生産が可能

問屋や小売店を通さないことで中間マージンが発生せず、メーカー独自で価格設定や少量・限定生産も可能に。商品の独自性や希少価値を前面に出すことができます。 - ストーリーを直接届けられる

生産や開発の背景・作り手の想いなどをECサイトやSNSで直接発信。「自分に合ったもの」を求める近年の消費者に刺さる施策が打てます。 - お客様の声を活かせる

顧客の感想・意見がダイレクトに届くため、商品開発やサービス改善に反映しやすいのが大きな強みです。

これからの食品ECの成長トレンド

食品EC市場はコロナ禍で急拡大した後も、消費者ニーズの多様化やテクノロジー進化を背景に、今なお成長の余地が広がっています。今後とくに成長が期待される方向性を挙げます。成長トレンドを押さえるには、必要な機能を整理し、自社に合った形で導入できる仕組みを持つことが有効です。

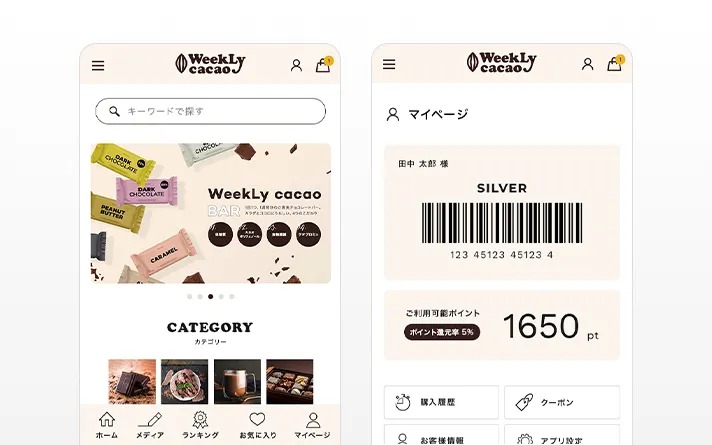

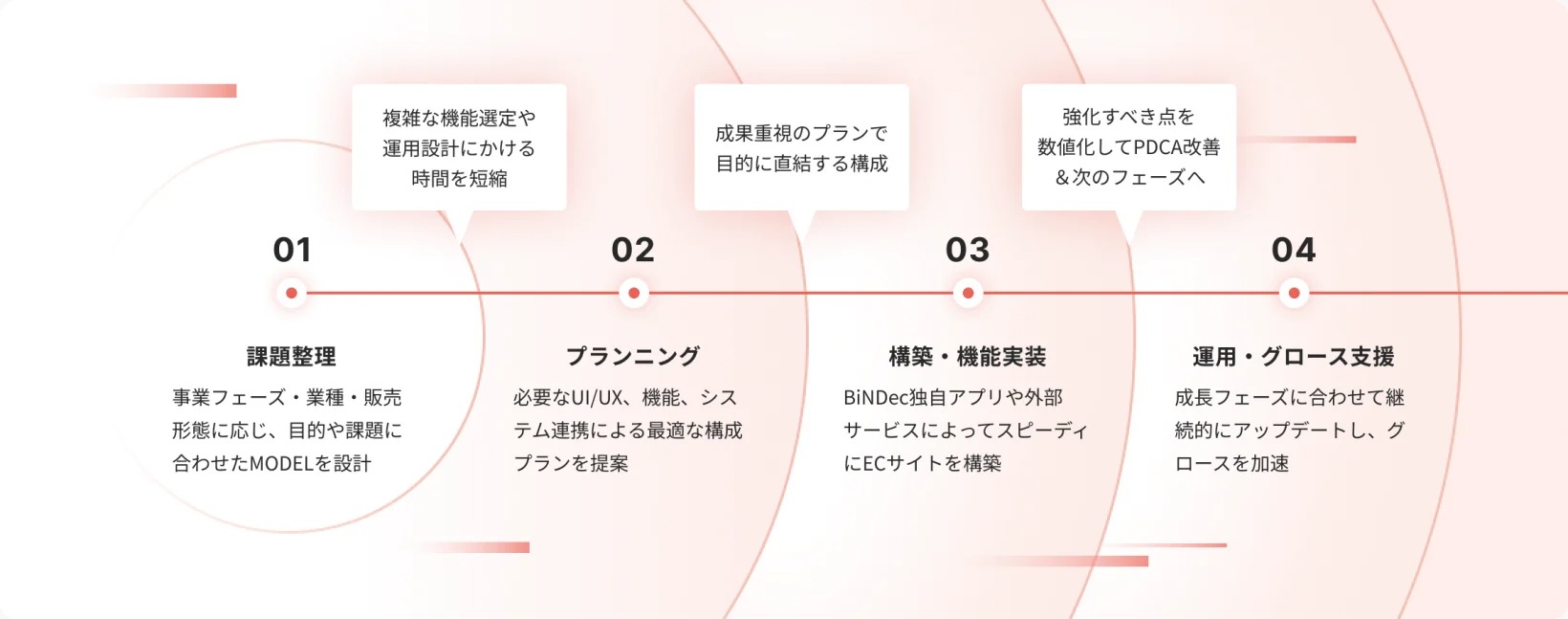

その一例が、冒頭でも挙げたShopifyをベースにした食品ECの構築モデル「BiNDec MODEL フード」です。この後に紹介する定期購入やギフト対応、OMO施策など、食品ECの成長トレンドを支える要素をあらかじめカバーし、成長につながる仕組みを効率的に整えられます。

ブランド体験を統一して伝える設計

単なる商品販売にとどまらず、「誰が・どんな想いで・どう作ったか」という物語や世界観を明確に打ち出すECサイト設計が重要です。生産者の顔や背景を伝えるページ、ブランドのコンセプトを感じさせるデザイン・コピーが顧客の共感やファン化につながります。

また、ECサイトを軸としながら、SNSや実店舗、広告など複数のチャネルでも同じ世界観を一貫して届けることで、ブランド体験の統一性と浸透力が高まり、より深いファンとの関係構築につながります。

どんなブランドでも応用できるファン化施策の具体例として、動画やアプリ活用をテーマにしたリアルイベントのレポートも公開しています。ぜひ併せてご覧ください。

定期購買やギフト対応など利便性の強化

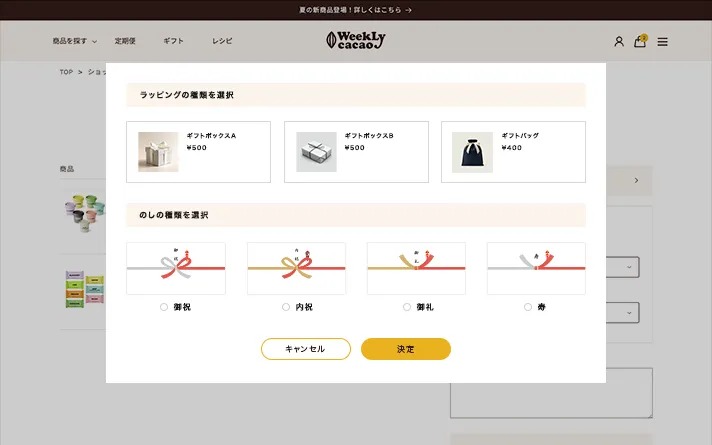

定期便やサブスク型サービス、ギフトラッピング・メッセージカード・熨斗(のし)など、利便性を高めるサービスの展開も拡大。利用シーンに合わせた提案のきめ細かさが差別化ポイントになります。

「BiNDec MODEL フード」について詳しくはこちらのページをご覧ください。

レビューやSNS連動による信頼の可視化

顧客のレビューやSNSでの実食レポートなど、顧客自身による投稿(UGC:User Generated Content)を含む第三者による「生の声」や「リアルな体験」が可視化されているブランドほど、購入時の安心感や信頼性が高まります。インフルエンサーや料理人による体験発信や、SNSキャンペーンなどでの拡散も新規顧客獲得や信頼性向上に直結します。

こちらの資料ではSNSとECサイトの連動や、ソーシャルマーケティングで成果をあげるポイントをまとめています。

実店舗やポップアップストアと連携するOMO施策

実店舗やポップアップストア、イベントなどリアルな接点と組み合わせた「OMO(Online Merges with Offline)」施策もより重要になります。ECサイトからリアル店舗への誘導、イベント参加者がECでリピート購入、といった相互送客でブランド体験の循環を生み出します。

越境ECで世界市場を目指す食品ブランドの台頭

越境EC(海外への直接販売)も食品分野で急拡大中です。日本のこだわり食品や地域特産品は世界でも注目されており、多言語対応・現地配送・食品安全基準・通関などのハードルを乗り越え「日本の美味しいものを海外へ届ける」チャレンジも増えています。

越境ECにおける決済手段としては、各国で利用されている支払い方法に対応した「KOMOJU」も有力な選択肢です。Shopifyとの連携が容易で、決済管理の効率化にもつながります。Shopify構築を担うBiNDecとの対談記事もありますので、あわせてご覧ください。

Shopifyでの代表的な食品EC成功事例

ここからは、世界最大規模のシェアを持つECプラットフォーム「Shopify」で構築された食品ECの具体的な事例を紹介します。Shopifyの豊富なEC機能やアプリ、越境ECに特化した特徴を活かした4つのECサイトです。

一保堂茶舗:老舗のブランド力と最新のEC戦略との融合

先ほど紹介した「BiNDec」が構築支援をした、創業300年以上、京都に本店を構える日本茶の老舗「一保堂茶舗」。抹茶、煎茶、玉露、ほうじ茶など本格派の日本茶を販売しています。

注目施策

- 茶葉そのものの情報だけでなく「美味しい淹れ方」や「茶の選び方」などガイドが充実。初めての人でも分かりやすく、安心して購入できる仕組み

- 季節限定茶葉やギフトパッケージ、贈答用オプションなど、ギフト向け商品やサービスが充実

- Shopifyの機能で英語サイト・海外発送にも対応し、越境ECにも積極的

成功ポイント

伝統ある世界観とブランドを丁寧に伝えるコンテンツ、ECサイトでも実店舗と同様の「おもてなし体験」を実現している点が高評価。越境ECにも注力し、日本茶体験を海外にも届けることでファンを拡大しています。

一保堂茶舗の取り組みについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

東京ラスク:カジュアルかつ上質な「お取り寄せギフト」の決定版

ラスク専門店として首都圏を中心に多くのファンを持つ「東京ラスク」。洗練されたパッケージデザインの空気感を損なわないデザインのECサイトで、こちらもBiNDecで構築されています。

注目施策

- 季節限定や材料のプレミアム感、「ここでしか買えない」特別感を打ち出している

- ギフトラインナップが豊富。包装・のし・ギフトパッケージにも柔軟対応し、法人・イベント需要にも対応

- レビュー投稿が豊富かつ見やすく、SNSシェアも意識した設計

- 実店舗やポップアップストア展開でECとリアルの「体験循環」を実現

成功ポイント

特にギフト需要への対応を強化し、贈り物用途で好評。購入者レビューが見やすく「自分に合った商品選び」がしやすい構成も支持を集める理由です。

ZENB:食と健康を新しい形で提案するD2Cブランド

ZENB(ゼンブ)は、ミツカングループ発のD2C食品ブランドです。グルテンフリー、糖質オフといった健康志向に特化した食品を販売しています。

注目施策

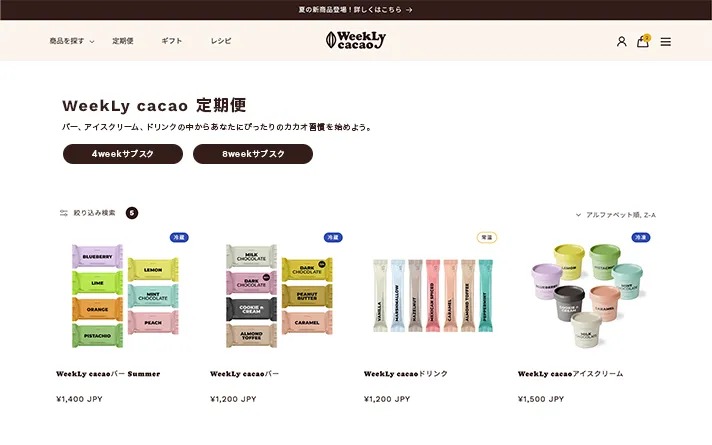

- 「オトクなはじめ方」への導線があり、定期購買(サブスク)のハードルを下げる設計

- サイト内の豊富なレシピ情報で商品の活用方法・栄養情報を紹介し、購入意欲を高める工夫

- SNSや動画での発信も積極的に行い、レシピ提案や商品開発裏話でブランドの世界観を発信

成功ポイント

「健康」「サステナブル」「おいしさ」など現代消費者ニーズに応え、定期購買セットや多様な組み合わせ提案がリピート増加のポイントとなっています。

Kuradashi:社会貢献型フードロス削減ECの最前線

賞味期限間近の商品などの「訳あり」食品をお得に提供し、「おトクに買って社会貢献」を実現するKuradashi。「買い物のワクワク感」と「社会に貢献している実感」を両立しています。

注目施策

- サイト上で「削減したフードロス量」や「社会貢献成果」を可視化。自分の購買が社会に貢献していることを実感できる

- 多くの商品が細かくカテゴライズされ、選びやすさを重視

- ボリュームディスカウントや支援先団体の選択など、購入体験を多様化

- タイムセール、初回限定クーポン、会員限定特典でリピーター増加を促進

成功ポイント

商品購入も社会貢献も「自分がやりたいこと」を実現できるような工夫があり、Shopifyのアプリを活用した「お得になるしくみ」も豊富にあることで、消費者のニーズに応えています。

事例から導く食品ECの成功に向けた施策のヒント

ここでは、これまで紹介してきた事例から、食品EC展開に役立つ施策のヒントをまとめます。

顧客体験の工夫

食品ECでは、レビュー設置による信頼感の向上や、ギフトメニュー・ラッピング対応など多様な贈答ニーズへの対応、さらに定期便サービスによる継続利用の促進といった工夫が進んでいます。

具体事例

- 東京ラスク:「ギフト」メニューや無料ラッピング特典で満足度向上。レビューも見やすく構成

- ZENB:多様な定期購買セットや、単品購入も選べるなど、利用ハードルを下げる工夫

BiNDecにはShopifyでこれらの機能を実現するアプリが豊富に揃っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

認知と集客

オウンドメディアやSNSでの情報発信や、歴史・こだわり・社会性あるテーマを伝えるブランドストーリー発信が、新規顧客獲得に有効です。

具体事例

- 一保堂茶舗:老舗の歴史や日本茶文化をメディア・SNS・海外向けに発信し、体験価値を高めて国内外の認知拡大。

- Kuradashi:「フードロス削減」など社会性テーマをニュース・テレビ・SNSで発信、新規層集客につなげる。

購入後のリレーション構築(CRM)

メールやLINEでのフォロー、レビュー依頼、クーポン配信などによって、購入後の顧客とのつながりを強化し、リピート購入を促しています。

具体事例

- 一保堂茶舗:メルマガでおすすめのお茶や淹れ方のコツなどを案内

- 東京ラスク:レビューの募集でリアルな声を集め商品価値を向上。LINEでの季節商品案内でギフト需要に対応

- Kuradashi:タイムセールやクーポン配信、会員限定特典でリピーター増加

顧客との関係性を深めるためのソリューションとして、Shopifyと連携してマーケティングができるMAツールの「Dotdigital」があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

実店舗とECサイトの融合(OMO)

ポップアップストアや催事で体験接点を増やし、来店者限定特典や店舗限定商品の展開で、実店舗とECの相互送客を実現しています。

具体事例

- 一保堂茶舗:百貨店催事やポップアップストアでEC限定クーポンを配布して誘導

- 東京ラスク:店舗限定品や先行販売で、現地体験で気に入った人がECでリピートする導線設計

食品ECにShopifyが最適な理由

今回紹介した成功事例はすべてShopifyで構築されています。Shopifyが食品ECに最適なプラットフォームである理由を、他サービスとの比較も交えて整理します。

Shopifyの機能は食品ECと親和性が高い

Shopifyは「Shopifyアプリ」と組み合わせて運営側や顧客の多様なニーズに対応可能です。他のプラットフォームと比較すると、Shopifyは「定期便・ギフト・多言語・OMO・カスタム管理」など食品ECに必要な機能を全方位的にカバーできるサービスであるといえます。

ただし自由度が高い分、選択肢も多く最適な構成を判断するのは容易ではありません。投資対効果を最大化するには、機能を整理し、自社に合った形に最適化する仕組みが必要です。

そのための構築モデルとして、Shopifyベースの食品EC構築モデル「BiNDec MODEL フード」があります。食品ECに必要な機能をあらかじめ整理しているため、迷わず効率的に成果へつなげることができます。

| 機能・特徴 | Shopify | BASE/STORES | 楽天市場 | カラーミーショップ/Makeshop |

|---|---|---|---|---|

| サブスクリプション | ◎ 公式アプリ多数、柔軟に実装可 | △ 外部サービス経由のみ | △ 楽天リピート有(条件あり) | ○ 一部オプションで実装可 |

| ギフト対応 | ◎ カスタム注文・アプリで拡張容易 | △ 基本機能は弱い | ◎ 標準搭載 | ○ 外部プラグインで実装可 |

| 海外販売・多言語対応 | ◎ 公式機能・多通貨・越境決済強い | △ 一部多言語アプリのみ | △ 海外販売可だが限定的 | △ プラグイン活用で対応 |

| バリエーション/セット販売 | ◎ 自由度高・独自設計も可能 | △ オプション制限 | ○ 標準機能 | ○ 標準・一部カスタマイズ |

| レビュー・SNS連携 | ◎ 連携アプリ・拡張性高 | ○ シンプル | ◎ 楽天レビュー・SNS活用多数 | ○ 外部プラグイン等で対応 |

| カスタム決済・定期課金 | ◎ 柔軟対応 | △ 対応アプリ限定 | ○ 標準+外部連携 | ○ 標準または一部オプション |

| OMO(実店舗・催事連携) | ◎ POS連携、実店舗連動容易 | △ 連携弱い | △ 一部対応 | △ 他システム連携要 |

| 在庫・賞味期限管理 | ◎ 拡張アプリで高度管理可 | △ 基本機能のみ | ◎ 管理機能強い | ○ プラグイン等でカスタム可 |

SNS・他のプラットフォームとの併用戦略も可能

ShopifyはInstagram、Facebook、LINE、Googleショッピング、Amazon、楽天市場など主要なSNSやECモールと在庫情報の連携が可能です。たとえば以下のシーンで活用ができます。

在庫切れなどのトラブル防止

アプリを利用すれば、Shopifyの管理画面から各チャネルに商品を一元登録・在庫同期できるので、「SNSで話題になり売上が急増」「ECモールのキャンペーンで注文が増加」といった場合も、在庫切れや受注トラブルを未然に防げます。

SNS広告・投稿からECへシームレス誘導

ShopifyはInstagramショッピングやFacebookショップなどと公式連携しており、SNS上で商品の写真や動画を見たユーザーが、そのままShopifyの自社ECにワンタップで遷移できます。SNS広告のクリックから購入までがスムーズなので、ブランド世界観をSNSで発信しながら、ファンづくり→購入体験→リピート促進を一貫して設計できます。LINE公式アカウント連携でクーポン配信や定期購買案内なども可能です。

ECモールで新規流入獲得+自社ECでブランド育成という成長戦略

Shopifyでは、自社サイトと楽天市場・Amazon等のECモール出店を両立できる拡張アプリが充実しています。最初はモールでランキング入りやキャンペーン露出で新規顧客を獲得し、その後「自社EC限定の体験・ギフト・定期便」や「会員サービス」でブランドロイヤルティを育てる、という段階的な成長戦略を取りやすいのが特長です。

食品ECに効果的なShopifyアプリの例

[サブスク] 定期購買アプリ

高機能な定期購買機能を導入可能。完全日本語対応で3,000店舗以上で導入実績があります。初回割引・継続割引・ボックス販売、メンバーランク機能など、離脱を抑制し、顧客のロイヤルティ向上を促進します

[MA/CRM] Dotdigital

Shopifyと深く連携し、マーケティングオートメーション全般に強みがあります。複数チャネルでのキャンペーン設計、トリガーメールやAI活用によるパーソナライズが可能です。

[ギフト、ポイント] BiNDec|ギフトラッピング、ポイント

Shopify Platinumパートナー「BiNDec」による独自開発のアプリです。ギフトラッピングアプリはリボンや袋の種類・在庫管理まで対応し、ポイントアプリは商品ごとの付与率やキャンペーン連携も自由に設計可能です。

「BiNDec|ポイント」について詳しくはこちらのページをご覧ください。

D2Cの食品ECに取り組む際によくある課題とその対策

食品をECサイトで販売する際は、管理方法や法律面など多くの課題が存在します。こうした課題に一つずつ対応することも可能ですが、その分時間やコストがかかりやすくなります。

そのため、課題解決に対応できる機能をあらかじめ組み込んだ仕組みを活用し、運用の最適化を進めることが成功への近道です。「BiNDec MODEL フード」なら、食品ECに必要な要素が整理されており、効率的に成果を積み上げられます。ここでは主な課題とその解決策を解説します。

冷蔵/冷凍商品の配送

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の一環で「温度管理記録」が求められる中、冷蔵・冷凍食品ECでは配送品質の高さが重要な差別化ポイントに。IoTや専用物流、情報開示で信頼と法令順守を両立することが成功のカギになります。

課題

- 温度管理徹底(HACCP基準)

- クール便利用による配送コスト増

- 配送トラブル時の品質劣化・クレームリスク

- 消費者の配送品質不安

対応策

- IoT温度センサーや温度ロガー活用で自動記録・提出

- 実績あるクール便・物流パートナー選定

- 配送温度記録の消費者共有で安心感提供

- 破損・逸脱時の迅速な対応フロー整備

Shopiyfyで構築された、BiNDecが提供している食品ECに必要な機能が詰まった「BiNDec MODELフード」では、商品ごとに冷凍、冷蔵、常温で適切な配送方法にシステム側で対応し、物流管理の業務を効率化。ECサイトの商品ページでも、商品ごとに適切な配送温度が表示されるようになっています。

賞味期限を踏まえた在庫管理

賞味期限付き在庫管理では「ロット・期限管理の見える化」「先入先出」「販促徹底」がカギ。現場とECの連携で廃棄ロスや誤出荷、機会損失を最小化することが求められます。

課題

- 賞味期限切れリスク

- ロット・入荷日ごとの煩雑管理

- 販売機会損失・利益圧迫

対応策

- 在庫管理システムでロット・賞味期限情報登録・アラート徹底

- 先入先出(FIFO)ルール統一

- 「訳あり」販促コーナーや早期販売で廃棄削減

- チェックリストやスタッフ教育で誤出荷防止

食品表示・法規制への対応

食品表示は「ECだからこそ」漏れやすい課題です。データベース化・テンプレート運用・定期点検を組み合わせ、正確性と効率化を両立させることが重要です。

課題

- 食品表示・景品表示法等の規制遵守

- 表示ミスによるクレームや行政処分のリスク

- 頻繁な商品リニューアルや法改正対応

対応策

- 食品表示情報のデータベース化・一元管理(Shopifyではメタフィールドやアプリ活用)

- 商品ページに「表示義務項目のテンプレ」を用意し、入力漏れや表記ミスを防止

- 法改正やガイドライン情報の定期チェックと専門家や業界団体などの外部支援活用

成功事例から学ぶ、食品ECの未来

食品EC市場は、ここまでご紹介したような成功事例を見ても、単なる「商品を売る場」ではなくなっています。各事例に共通しているのは、独自の世界観を伝えるブランディング、購入前後のストーリーや安心感を重視した体験設計、そして購入後も継続して“つながる”顧客関係の強化です。

食品ECの未来は、こうした「ブランドらしさ」と「体験」「関係性」の三位一体で信頼とファンを獲得し、リピートや共感による持続的成長を実現する方向に進んでいます。

そんなこれからの食品ECの形を、よりスムーズかつ高いレベルで実現するために開発されたのがBiNDec MODEL フードです。Shopify PlatinumパートナーのBiNDecが400を超えるEC構築で培ったノウハウをもとに、食品EC立ち上げに最適なアプリや機能をトータルで提供する構築モデルです。

食品ECは「配送」「在庫管理」「表示」など解決すべき課題が多く、構築やリプレースは容易ではありません。だからこそ、最初から課題解決を組み込んだ仕組みを選ぶことが、安心して成果を積み上げる近道となります。

「BiNDec MODEL フード」は、Shopifyベースの食品EC構築モデルとして、こうした課題を整理し、成長へつなげるための土台を提供します。

\食品ECの成長戦略を描くなら/

![Shopify流!推し活から“売れる仕組み”を公開。動画×CRMでつくるEC戦略[イベントレポート]](https://bindec.jp/wp-content/uploads/2025/08/555953147452_thumbnail-1.jpg)