豊かな風土に恵まれた日本では、地方において多彩な文化や産業が発達し、それぞれに多くの魅力が存在します。そんな中、地方の商社や小売業者はECサイトを利用して、地域を越えた新たな販路を開拓し、特産品や工芸品を販売することで地方の魅力を広めています。

しかし、多額の費用を費やしてECサイトを立ち上げても、様々な理由から運用が立ち行かず、業務停止や閉鎖を余儀なくされているケースも少なくありません。今回は、地方企業や事業者がECサイトで成功するための解決策となる、ヒントや手法、事例を紹介します。

まだまだ可能性あり!地方発信のECサイトに期待できる5つのメリット

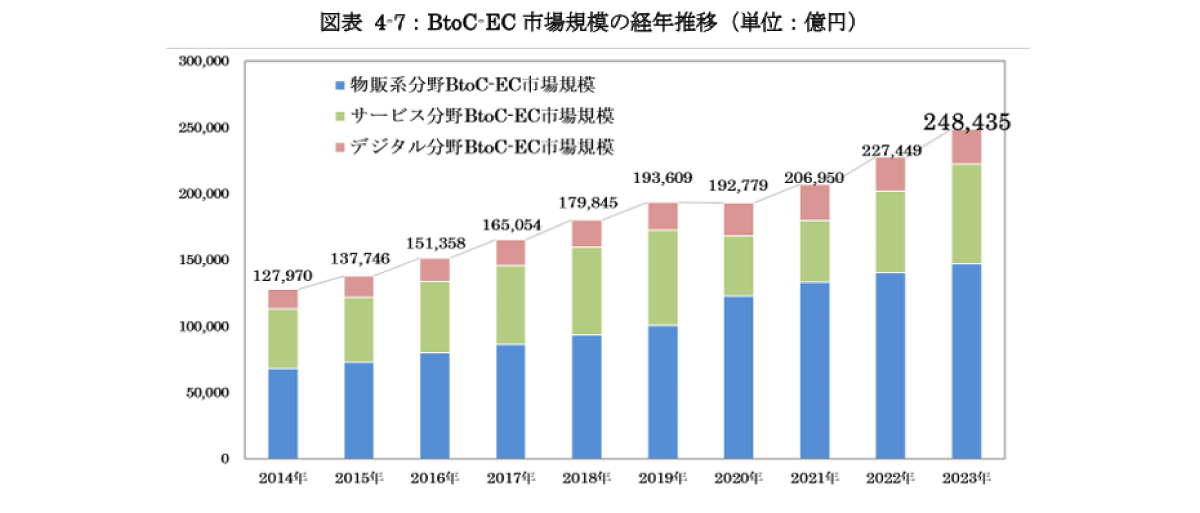

※経済産業省 令和5年度 電子商取引に関する市場調査報告書

コロナ禍を経て、BtoC(企業から消費者)向けのEC市場は拡大を続けており、2023年には24兆8,435億円(前年比+9.23%)に達しました(※)。今後は、これまでEC化率が低かった食品などの分野にも広がっていくでしょう。

今後EC化が進むことで、生活圏にとらわれず、全国から商品を購入する人がさらに増えていくと考えられます。そうした中で、地方に拠点をもつ事業者のECサイトにも、新たな顧客との接点が生まれやすくなります。この流れは、地方の特産品や独自のものづくりを強みにもつ事業者にとって、大きなチャンスになるでしょう。

では、地方発信のECサイトを立ち上げることで得られる具体的なメリットについて考えていきましょう。

メリット1:地方から全国販売が可能になる

これまでのEC市場は、都市部の大手事業者による展開が中心でしたが、現在では誰もが自社ECサイトを持ち、全国の消費者に直接アプローチできる時代になっています。

地方の企業にとっても、ECサイトを活用することで地元だけでなく、都市部やほか地域にいる潜在顧客へ直接販売できるようになります。特に、その地域でしか作られていない工芸品や特産品など、「地域ならでは」の価値をもつ商品であれば、遠方の顧客にも選ばれる可能性が高まります。

全国販売が可能になることは、単なる販路拡大にとどまらず、地域ブランドの認知向上やファンづくりにもつながる大きなチャンスです。

メリット2:ECをきっかけに地方の魅力を紹介できる

ECサイトで販売するもの、訴求するものは、形のある商品だけではありません。ECサイトで販売している商品をフックにして、地方の魅力を知ってもらうことができれば、観光客や新たなビジネスチャンスの誘致を促進できる可能性があります。

たとえば、ECサイトで販売した地域特産の食べ物を購入した顧客が実際に現地に食べに訪れたり、別の商圏の小売店に卸す商談のきっかけになることもあります。ECサイト上で地域の自然の様子や観光スポットなどを紹介すれば、商品の魅力だけでなく、地方自体の魅力の訴求にもつながるでしょう。

当然ながら逆の可能性もあり、ある地方を訪れた人が、そこで食べた名産品を取り寄せたり、お土産を追加購入したりという場合もあります。ECサイトがあることで、ほかの地域の人たちと継続的なつながりをもつことができます。

メリット3:販路拡大に伴う売上アップで、地域企業の成長を促進

ECサイトによって販路が拡大し、売上がアップすれば、当然ながら販売者の利益も増えます。さらに商材が地域の産業に紐づいたものであれば、関係する企業の活性化にもつながり、地域経済の成長を促進します。

たとえば、ある食品がヒットすれば、農業などの生産者、加工会社・販売会社はもちろん、パッケージ制作や倉庫・流通などの事業者も潤うことになります。前述したように、リアルな観光や来訪につながれば、交通や宿泊施設、飲食店等にも恩恵をもたらすことにもなるでしょう。ECサイトを起点に地域を活性化するという思いを共有し、様々な協力者を得ることで、地域ぐるみでの活性化を促進することができます。

メリット4:事業拡大によって地域の新しい雇用創出につながる

ECサイトによって売上向上が叶い、事業が拡大すれば、人手が必要になってきます。前述のような既存産業における雇用の活性化につながるだけでなく、ECサイトに関連した雇用創出も可能になるでしょう。

特に雇用の機会が少ない地域では、若年層や働き盛りの世代の流出が問題化しており、EC事業の成功によってそうした人々の雇用の受け皿になることができます。

メリット5:ECサイトを通じてデジタルリテラシーが向上し地域が活性化

デジタル化が進む社会において、ECサイトの導入や運営には、デジタル技術の理解や活用が欠かせません。ECサイトを成功させるためには、情報を得ながら試行錯誤を繰り返すことが必須です。その中で、ECサイト運営者のデジタルリテラシーが向上していきます。それを周囲の人たちと共有することができれば、地域全体でデジタルリテラシーが向上し、様々な地域活動で活用できるようになるでしょう。

デジタルリテラシーの向上は地域の競争力を高めるだけでなく、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。たとえば、特産品や観光資源をSNSで発信して地域外に訴求したり、予約や申込みをECサイトやSNSで行うなどができるようになれば、消費者の利便性が高まり、地域全体の魅力を高めることにつながります。

失敗から学ぶ、地方発信のECサイトが陥りがちな4つの「落とし穴」

地方の企業や事業者がECサイトを立ち上げる様々なメリットを紹介してきましたが、ECサイトはあくまでビジネスであり、必ずしも成功するとは限りません。失敗の可能性があるということは都市部でのECサイトでも変わりませんが、地方で行う事業ならではの「落とし穴」も存在します。

ここでは、地方発信のECサイトだからこそ注意すべきポイントについて紹介します。

落とし穴1:地元らしさを意識しすぎて商品開発から始める

確かに「その地方らしさ」は地方発信のECサイトの強みではありますが、必ずしもECサイトのために新たに特産品や名産品の開発から始めるのは大きなリスクが伴います。

潤沢なコストがあっても、焦って開発した結果、「売れない新製品」という余剰在庫を抱えるケースは少なくありません。はじめのうちは、実店舗などで既に一定の知名度があり、売れているものや人気のあるものをECサイトでも販売し、販売する中で得られた顧客からのフィードバックをもとに、改良や新製品を考えるほうがよいでしょう。

落とし穴2:補助金を当て込んだ「夢のプラン」で大きく失敗

地方の中小企業や事業者がECサイトを立ち上げるための強い味方となるのが、サービス等生産性向上IT導入支援事業や小規模事業者持続化補助金、中小企業等事業再構築促進事業などの「補助金」です。そこで上限いっぱいまで確保しようと「地域一丸となって取り組む」や「名産品を必ず活用」など、美しく壮大な「夢のプラン」を企画した結果、支給条件や持続性の面で足枷となり、ECサイトの発展や施策展開をやりにくくなる場合があります。

補助金ありきで風呂敷を広げるのではなく、まずは現実的なプランを立てて堅実に進めるほうが、夢に近づく可能性が高いと言えるでしょう。

落とし穴3:属人的なリーダーシップでなかなか続かない

自社のみでも、地域連携でのチームを作る場合でも、プロジェクトを推進し、全体を指揮するリーダー役の存在は大切です。しかし、リーダーに「ECサイトを成功させる」という情熱があったとしても、本業が忙しくなったり、病気や私用で時間がとれなかったりすると、あっという間にプロジェクトは暗礁に乗り上げます。リーダーのやる気や事情が、プロジェクトの遂行に影響しすぎる状況はあまり健全とはいえません。

情熱をもって推進することは大切ですが、実行権限がリーダーだけに偏りすぎないよう、プロジェクトが始まる前に関係者のコンセンサスを取り、その責任のもとでタスクを分配しておくことが大切です。

落とし穴4:情報やスキルが不足し、効率的に進められない

インターネットによってECサイトの情報やスキルも簡単に手に入る時代になりました。とはいえ、地方と都市部では関係者の数や専門性の幅が異なり、リアルな情報収集能力や実行力には差が生じます。

そうした状況下では、たとえ新しい技術やトレンドを知る機会があっても、今の施策に活かすかどうか判断に手間どり、効率的に進めにくい側面があります。また都市部に比べて、スキルをもつ人材が確保しにくいことも、悩ましいポイントといえるでしょう。

地方発信のECサイトで「落とし穴」を回避するための5つの対策

地方発信のECサイトに「落とし穴」が多い根本的な原因は、なんといっても「人材不足」に起因します。ECサイト事業として、市場調査を徹底し、効果的なマーケティングや顧客サービスを実施し、デジタルや物流などのインフラを整えることなどが必要ですが、それを熟知した人材を確保できないうちに、急に全力で走り出せば落とし穴に落ちるのは必然といえるかもしれません。

これを回避するために具体的にはどのようなことができるのか、対策について考えてみましょう。

対策1:現在あるモノを活用して小さく始める

初期投資を抑えてリスクを最小限にするために、既存のリソースや商品を活用して小規模にスタートします。その後、顧客などからフィードバックを受け、試行錯誤を繰り返していきましょう。

徐々に規模や範囲を拡大することが、結果として、ECサイトの成功に早く辿り着くことになります。

顧客からのフィードバックを受けるためには問い合わせフォームの設置が効果的です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

対策2:推進力のあるステークホルダーを巻き込む

一定の方向性が見えてきたら、地域において影響力のあるステークホルダー(利害関係者)を巻き込んでプロジェクトの推進力を高めましょう。

具体的には、自治体や商工会議所、銀行や信用金庫、地方創生支援団体などが想定されます。多くの事業者と関わる彼らの協力を得ることで、知識を蓄えられますし、地域から発信するためのサポートも受けることができるでしょう。

対策3:プロジェクトとしてチームを組み立て実行する

リーダーである担当者にタスクを集中させるのではなく、役割分担を明確にし、それぞれの責任をもって進めることが重要です。ECの構築や運用に専門知識をもつ支援企業からのサポートも上手く組み合わせて活用するとよいでしょう。

対策4:チーム外の周囲の理解と協力を得る

ECプロジェクトチーム以外についても、地域住民やほかの事業者の理解と協力を得ることでプロジェクトの成功率を高めます。説明会やワークショップを開催するなどして、プロジェクトの目的やメリットを共有しましょう。

たとえば、実店舗にECサイトのショップカードを置いてもらうなど、小さな協力を積み重ねることが成功につながります。

対策5:振り返りやフィードバックを行う

定期的にプロジェクトの進捗状況を振り返り、改善点を見つけてフィードバックを行いましょう。短いサイクルで改善を行うのはもちろん、中長期的な視点で商品やECサイトの動線、バックヤードなどについての見直しを図っていきます。

「どんな商品が求められているか」「どんなサービスやマーケティング施策が望まれているか」など、振り返りやフィードバックをきめ細やかに行うことで、ECサイトの質を向上させ、持続的な成長を促します。

地域連携で成功した地方発信ECサイトの7つの成功事例

小さくスタートしたECサイトが成長・拡大していくと、様々な地域の企業との連携が必要になっていきます。ECサイトだけでなくほかの産業やインバウンド効果なども含めて地域の活性化につながってこそ、真の成功ともいえるでしょう。そこで、「地域のつながり」によって成功する方法について、具体的な事例を紹介しながら解説します。

ケース1|「地域商社」で地域の魅力をまとめて届ける

地域の特産品やサービスを国内外に販売・流通させる「地域商社」の活動が活発化しています。地域の中小企業や農家、漁業者などと連携し、物品を仕入れて新たに販売するだけでなく、企画やマーケティング、観光業などの事業も担っています。まさに地域産業の束ね役として活躍が期待されており、手法としてECサイトが活用されるケースが増えてきました。

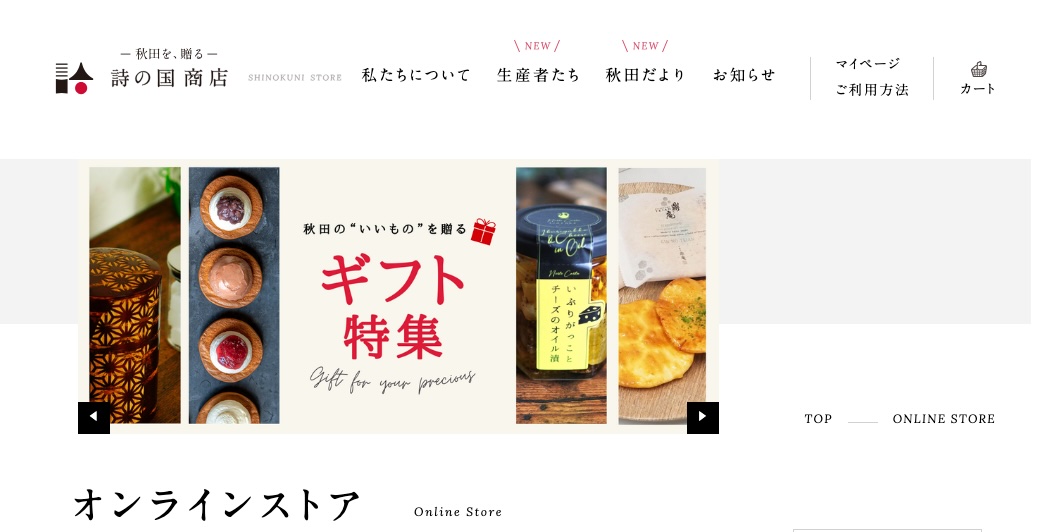

事例1:詩の国商店

詩の国秋田株式会社が運営する「詩の国商店」は、秋田県の食品・工芸分野を中心に、秋田の強みを活かした商品開発・ブランディング・プロモーション・販路開拓支援を通じて、秋田県の産業振興を図っています。県産品をECサイト内で販売するだけでなく、クラウドファンディングや、首都圏を中心としたBtoB向けの販路開拓、台北支店と連携し台湾を中心とした海外への販路開拓も進めるなど活発に活動しています。

事例2:高知かわうそ市場

地元高知県の産品を中心に新鮮な食材を生産者から直送で全国へ届ける、株式会社パンクチュアルが運営するECサイトです。コロナ禍で影響を受けた高知県須崎市の地元事業者たちの商品を全国に向けて販売するため、須崎市役所が支援をし産直モールとして立ち上がりました。

卸先を失った地元漁協の支援キャンペーンの実施がモデルケースとなり、販路を失ってしまった全国各地の生産者の商品も募って販売を行っています。

ケース2|「ふるさと納税」で物品購入から地域支援へとつなげる

地方の名産品を入手する際の定番となった「ふるさと納税」。ふるさと納税向けのECモールを利用するケースが多い中で、地域の産品をまとめて紹介する「ふるさと納税ECサイト」が各地で誕生しています。毎年継続での利用を図り、イベントや観光へのフックにもできるようコンテンツが豊富に用意されています。自治体が音頭を取り、前述の地域商社が担っているケースも多いようです。

事例3:秋田県大館市ふるさと納税

大館市役所のふるさと納税推進室や大館商工会議所が連携して運営している、ふるさと納税ECサイト。返礼品として展開している商品への想いを記事コンテンツとして紹介することで、地域の特色を訴求しています。

事例4:さのちょく

大阪府泉佐野市ふるさと納税事務局が運営する「さのちょく」は3年連続でふるさと納税寄付金額日本一になっています。Instagram、Xのほか、LINEとの連携で顧客と継続的なつながりをもつ施策を実施しています。

ケース3|道の駅や地銀を中心として「チームEC」をつくる

近年、道の駅や地方銀行が、地方発信のECサイトのハブとして注目を集めています。これらの機関は地域とのつながりが強く、自治体・商工会議所・農協などのキーパーソンをまとめあげる立場にあるため、地域全体で取り組む「チームEC」の中心になりやすいのです。特に道の駅は、もともと実店舗を運営しているためECサイトと連携させたOMO戦略も導入しやすいという強みがあります。

OMOについて、詳しくはこちらの記事で解説しています。

事例5:道の駅むなかたオンラインショップ

株式会社道の駅むなかたが運営する「道の駅むなかたオンラインショップ」は農業協同組合や商工会、漁業協同組合、観光組合などが参画し、九州No.1の売上を誇る道の駅「道の駅むなかた」の実店舗と連携しています。ECサイトのほか、ECモールにも出店するなど複数チャネルで展開しています。

ケース4|D2Cで地域連携によるポテンシャルを掘り起こす

メーカーが中間業者を介さずに消費者に直接商品やサービスを販売するD2Cは、地方発信のECサイトでも増えつつある形態です。かつては地方の特産品を都市部で販売するには、卸売業者や小売店を通す必要がありましたが、ECサイトの活用によって、今では地域の事業者自身が全国の消費者に直接アプローチできます。

ただし、D2Cで成功するには、消費者に選ばれる明確な魅力やストーリー性が欠かせません。そこで重要になるのが地域連携です。地域の農産物や伝統技術、観光資源を深掘りし、ECサイト上でその魅力を伝えることで、単なる商品以上の地域ならではの価値や体験を提案できるようになります。こうした連携が、D2Cモデルの競争力を高めるポイントになります。

事例6:Hasami Life(ハサミライフ)

長崎県波佐見町の陶磁器メーカー・西海陶器株式会社が運営。ミニマムから始めやすい、ECプラットフォームのShopifyを活用して作られたD2Cサイト。商品の販売にとどまらず、地域の魅力を深く伝えるメディア的なアプローチが特徴です。専任の編集チームが、波佐見町のスポットや窯元、生産者の背景に迫る読み物コンテンツを多数発信。訪問者はECサイトで商品を購入するだけでなく、地域の文化やストーリーに触れながら買い物を楽しむことができます。

訪問者が自身の目的に沿って選びやすいよう、商品はカテゴリ別の表示に加えて、ギフト用途や季節ごとのシーンに合わせた特集ページも用意されています。

ケース5|コミュニティ創出でインバウンドとECサイトを連携させる

地方の企業や事業者がECサイトを運営する大きなメリットは、商品やサービスの提供を通じて、地域の魅力を訴求できることにあります。ECサイトのメディア化からさらに一歩進んで、イベントやコミュニティ参加などが可能な会員募集を行うところも増えてきました。ECサイトでの接点を起点に、地域イベントやコミュニティへの参加を促すことで、顧客と地域がリアルにつながる関係が生まれ、地方創生の新たな形として注目されています。

事例7:ミライステラス

長崎県佐世保市の口ノ里棚田を未来につなぐ活動としてスタート。こちらのECサイトもShopifyで制作されています。

地域住民だけでなく訪問者や参加者も巻き込み、多様な人々が関わることで、地域住民の高齢化により離農が進んでしまった棚田をより豊かなものにしようと活動を推進。棚田米の販売だけではなく、農業研修会や収穫体験などのイベントに参加できるよう会員制を採用。そのほかにも、地場の素材を使ったコース料理の定期購入などを実施しています。

地方から発信するECサイトを始めるならShopifyがおすすめ

地方の企業や小売業者がECサイトを始めるには、商品の準備や地域のチームづくりに加えて、ECサイト構築におけるプラットフォームの選定や、マーケティング施策を含む運用設計が不可欠です。モール型ECといった手軽な方法もありますが、顧客データが取得できなかったり、商品登録数やデザインに制限があるなど、成長フェーズでの壁が見えやすいのも事実です。

将来的な事業拡大を見据えるなら、自社で運用でき、規模を成長させやすいECサイトが最適です。その点でおすすめなのが、小規模な地方企業からグローバルな大企業まで対応できるECシステムの「Shopify」です。

スピーディーかつ最適コストで構築可能

Shopifyは、EC運営に必要な機能が標準で揃っているほか、豊富なShopifyアプリを活用することで、ゼロからの開発を行わずに機能を拡張できるため、スピーディーかつコストを抑えてECサイトを構築できます。たとえば定期購入やレビュー、ポイントなどの機能もアプリで簡単に追加できるため、ニーズに合わせて段階的に機能を拡張していくことが可能です。

地方企業のEC成功には、Shopify×認定パートナーという選択肢を

Shopifyは地方の企業や小売業者のEC成功を叶える機能が揃っていますが、自社に最適なShopifyアプリの選定やマーケティング設計まで自社で行うのは、豊富な選択ができる分、迷いも生じてハードルが高い面もあります。そんなときに頼れるのが、Shopifyに精通した認定パートナーです。

パートナーと進めるShopify導入という選択

Shopify PlatinumパートナーのBiNDecは、400以上のShopify構築・運用に携わってきました。そして、自治体や金融機関向けに強みをもつITソリューション企業・株式会社アイティフォー(ITFOR)と連携し、「地域コマースDXモデル」を通じて、地方の実情に即した構築・運用支援を行っています。

このモデルは、地方企業が抱えがちな課題を踏まえた設計となっており、属人的な運用からの脱却、運用コストを重視した過度なカスタマイズの排除、既存業務システムとの柔軟な連携による業務効率化などを実現。観光・地域資源との連携や地方自治体との協業によるOMO施策も展開可能です。

また、Shopifyの多言語・多通貨対応を活用し、インバウンドや越境ECへの展開にも対応しており、国内外を見据えた販路拡大を支援します。地域が自走できるEC基盤づくりを通じて、持続可能な経済活動や地域ブランドの強化にも貢献できる点が、このモデルの大きな特長です。

豊富な実績と知見から、事業の規模や目的に合わせた最適な構成・導線設計・運用体制の一貫支援が可能です。初めてのECでも、どこから始めればいいか迷っている場合でも、まずは気軽にご相談ください。