ECサイトには、商品ページやSNSでの投稿・広告で使われる商品写真で魅力を伝えることが大切です。しかし、メーカーから提供される商品写真のみでは他のECサイトとの差別化が図れなかったり、自社製品の場合には、撮影費用を抑えたいという場合もあるでしょう。

そのようなときに活躍するのが、この数ヶ月で格段の進化を遂げたAIによる画像や動画の生成です。今回は、Shopifyの純正AI機能にも触れつつ、生成AIで最もポピュラーなOpen AIのChatGPTとSoraを利用して、魅力的な商品写真を作る方法と注意点をご紹介します。

実用化されるまで浸透した最新の生成AI

生成AIの進化は本当に早く、毎週のように、どこかのサービスが新しい機能を追加したり、生成結果のクオリティが向上したりしている状況です。

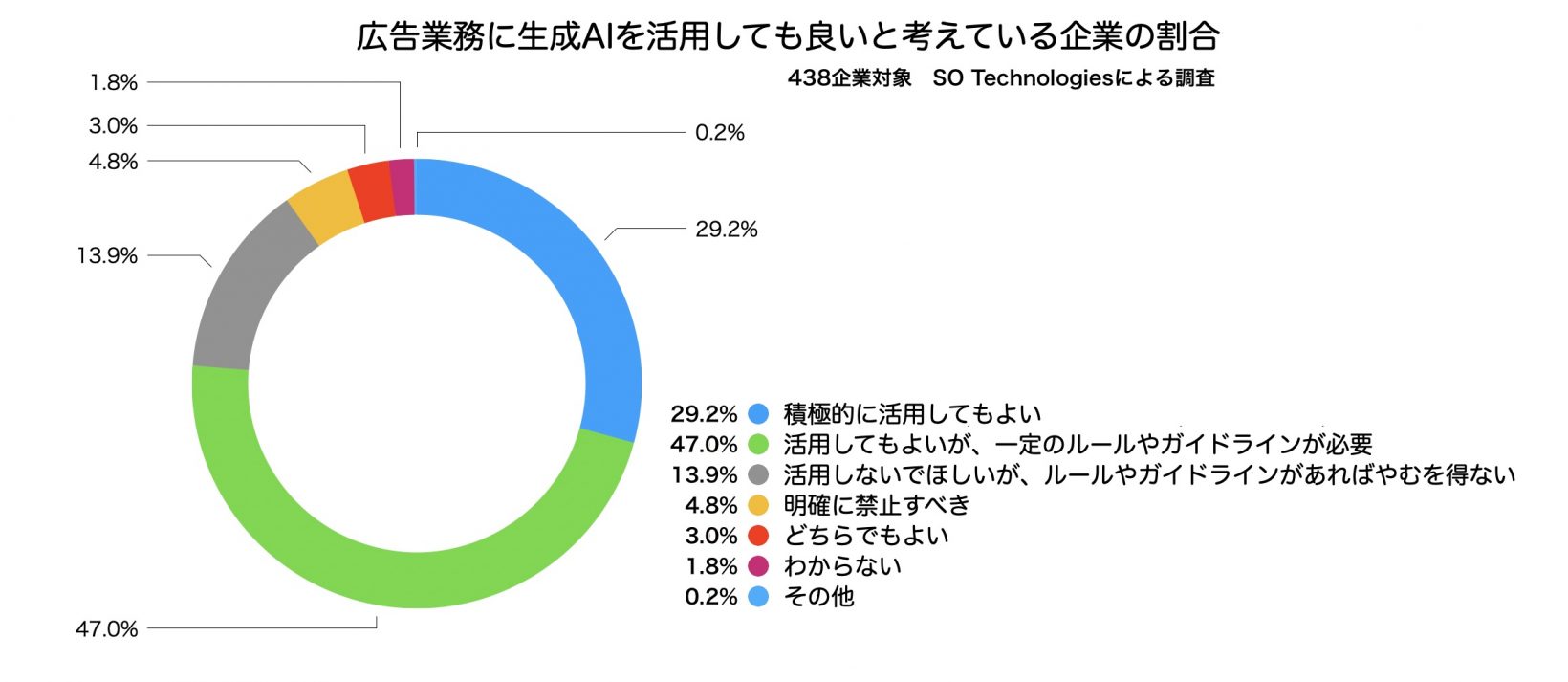

2023年の調査でも、積極的に利用を推進、もしくは一定のルールの下での利用を認める企業は76.2%にものぼっています。これは、広告におけるAI生成のビジュアルなどに関する調査結果で、商品写真への利用についてのデータはありませんが、広告という最も目につきやすい分野での肯定感が広がっていることを示すデータです。そのため、クオリティが高くブランドイメージに沿ったものであれば、商品写真への応用も浸透しつつあると考えられるでしょう。

対話ベースの画像生成と編集による革新

これまで、画像の描画や編集にはグラフィックツールが必要とされ、その操作に習熟しなければなりませんでした。これに対して画像生成AIは、当初、プロンプトによってイメージ生成ができるという簡便さがある反面、意図と異なっていた場合に、異なるプロンプトでゼロから再生成することになり、結果が予測しにくいという難点がありました。

しかし、最新のChatGPTでは、一度生成されたイメージをベースにして追加の指示をプロンプトで与えることにより、段階的に編集を進めることが可能となっています。

エコロジカルな化粧品を扱うECサイトのポスターイメージを例にとると、最初に「エコロジカルな化粧品を扱う ECサイトのポスターイメージを生成してください。テーマカラーはパウダーブルー。ECサイト名はECOSMEでお願いします。」というプロンプトで基本となるビジュアルを生成し、それを見たうえで、ボトルを透明化したり、余計な文字を省いたり、英字をカタカナに変更したりして、目的のイメージに近づけていけるのです。

文字の生成は工夫が必要

注意点としては、AIによる文字の生成はまだ正確とは言い切れないため、正しい文字になるまで再生成を依頼することになります。また、フォント名を直接指定することはできないものの、「明朝体風の日本語フォント」や「手書き風の英語フォント」のようなプロンプトによって、近い雰囲気のフォントで描かれるようにすることは可能です。

どうしても特定のフォントを利用したいという場合には、文字だけ後からグラフィックツールで入れてもよいでしょう。

ジャンルによって商品写真自体も生成可能

商品自体の写真は、極力、実際に撮影されたものを利用すべきですが、認知度の高い製品であればプロンプトによって生成できる可能性があります。たとえば、コカコーラなどの有名な飲料や、名作といわれる家具などは、実際にプロンプトのみで生成できるのです。

生成可能な製品リストが整備されているわけでないので、実際に生成させてみるまでわからないところもありますが、インテリアやキッチン用品などの写真内のアクセントとして試みてもよいでしょう。

企業広告で実際に使われている生成AI事例

有名企業の広告にも生成AIは実用化されています。その中でも、AIの特性や話題性を利用した2つの事例を紹介します。

ハインツ

ケチャップや、スープ類の缶詰で有名なハインツは、単に「ケチャップ」というプロンプトで画像を生成すると、ハインツの製品に近い画像になることが多いという事実を利用して、「それだけ有名な製品である」ことを印象付けるキャンペーンを行いました。

生成されたケチャップの画像は、よく見ると描かれた文字が不正確だったり判読不能だったりするのですが、それも含め、他社に先駆けて生成AIを利用したキャンペーンを行った先進性のある企業としてのイメージアップにつながったようです。

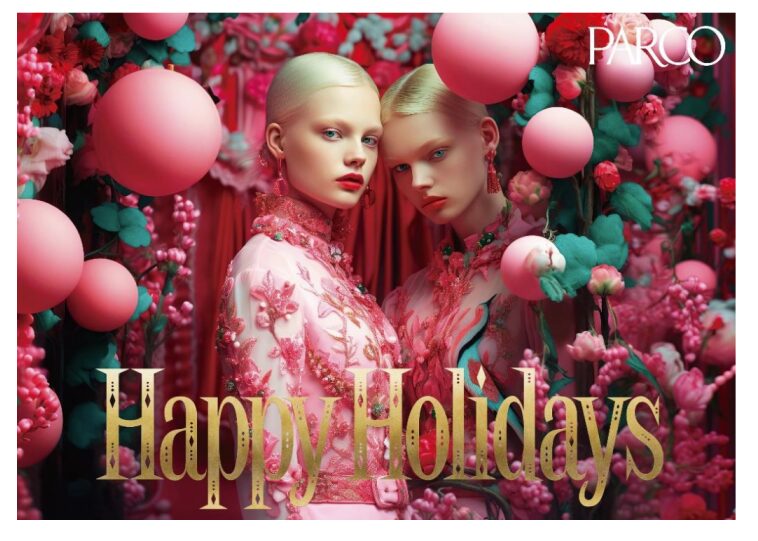

PARCO(パルコ)

ファッションビルのPARCOは2024年末のセールのビジュアルを、モデルや音楽、動画を含めてすべて生成AIを利用して作りました。同社は創業時からカルチャーをリードするような試みを色々と行ってきましたので、その延長として生成AIで何ができるかを世に問うことは、当然の流れであるともいえるでしょう。

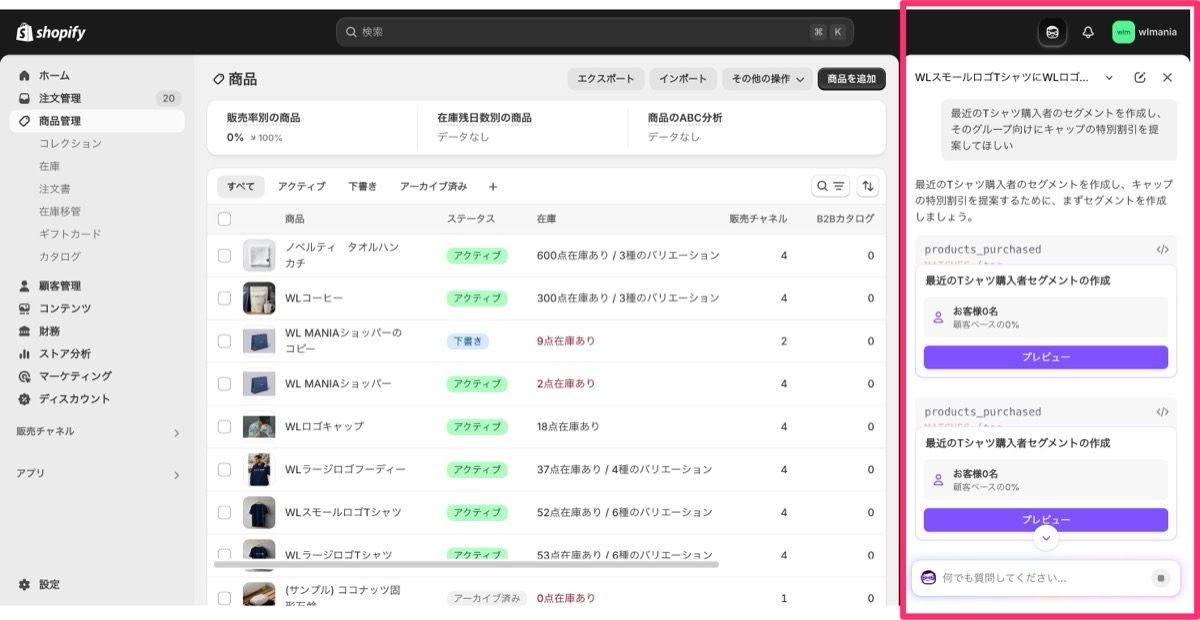

Shopify Sidekickも待望の日本語verがリリース

Shopifyの純正生成AI機能であるShopify MagicとSidekickも、Shopifyを利用するEC事業者の約半数がコンテンツ生成に利用しており、約3割がマーケティングや顧客ターゲティングに活用しているという調査結果(*1)が出ています。

リリース当初のSidekickは、やり取り自体を日本語で行えても、管理画面での言語設定が英語でないと利用できなかったことから、日本の事業者にとってはやや使い勝手が悪いところがありました。しかし、最新のアップデートで日本語を含む20言語に完全対応し、今後はますます利用率が高まるものと期待されています。

*1=Daily Harvestによる調査

商材を際立たせる背景と構図の変更

一方で、Shopify Magicには標準で画像生成機能もあり、Shopifyのサイト編集画面の拡張機能的に利用できるため、とても使いやすいものとなっています。ただし、Shopify Magicでは、商品画像自体は個々の事業者が自前で用意することになっており、背景のみをプロンプトで生成して合成されるという仕組みです。

また、既存の商品写真から背景を削除する機能もあり、これを利用して抜き出した商品のイメージを、外部のグラフィックツールを使って他の背景と合成するような使い方もできます。

Shopify Magicの活用ついて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

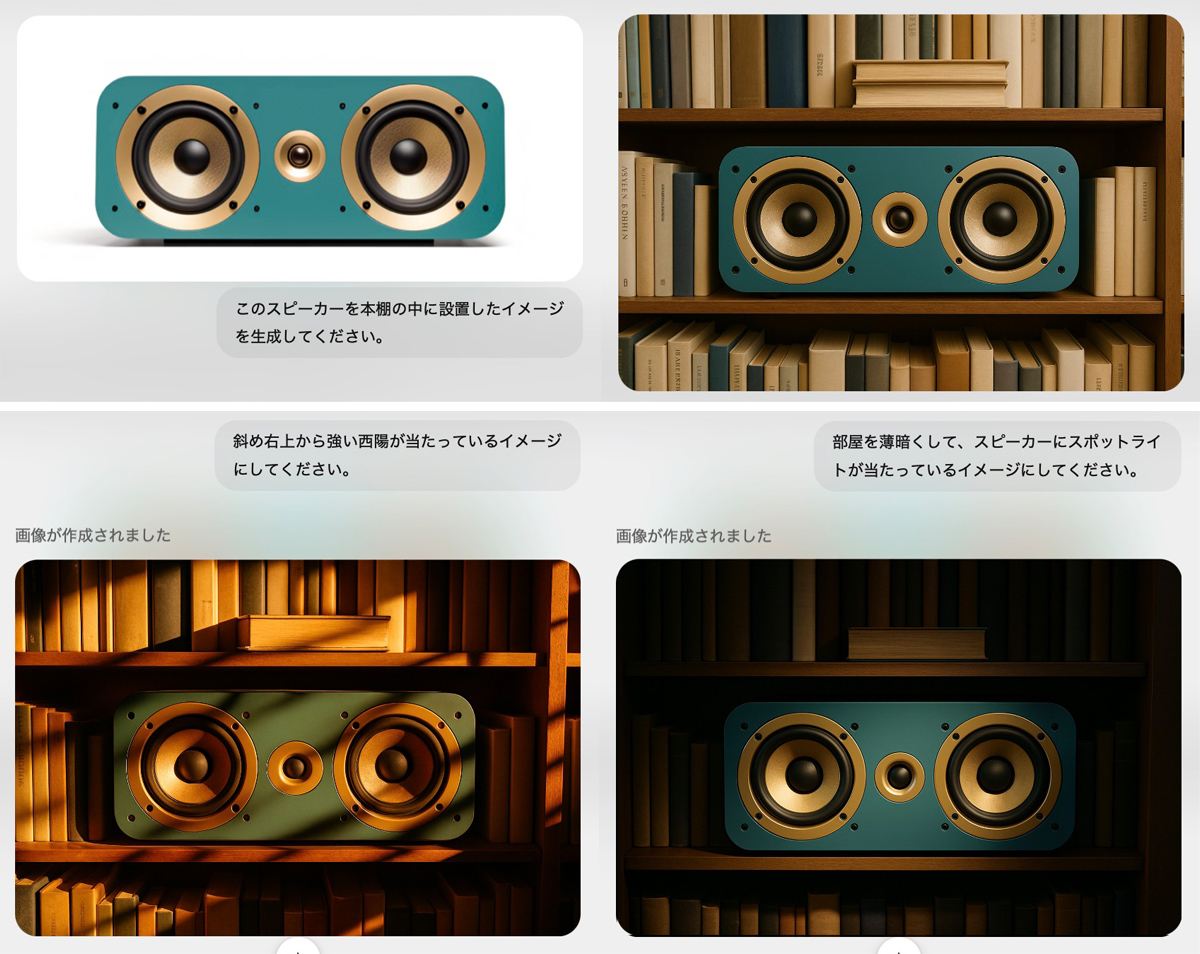

情景だけでなく光もコントロール

ChatGPTでも、同様に商品画像の背景を変えることができます。加えて、ライティングもプロンプトによって変更可能なので、より細かく画像を調整したい場合には、こちらを利用すると良いでしょう。

たとえば、同じスピーカーを本棚に設置した場合でも、西陽やスポットライト的な光の当て方をプロンプトで指定することが可能です。これによって、様々なシチュエーションや、商品を際立たせるような演出を行うことができるようになります。

商品の魅力を引き出すダイナミックな構図

また、正面から撮影された静的な商品写真を、その商品の持つ魅力を引き出すような動きを加えたダイナミックなイメージに昇華させることも可能です。

ここでは、シャンパンボトルの写真に相応しい動きを加えるように指示したところ、ボトルを傾けて泡が弾けたような背景を持つイメージに変換してくれました。

人を絡めた生活感の演出

さらに、商品によっては、それを利用する人の姿と組み合わせることで、より生き生きと魅力を伝えられるようになります。

たとえば、シャンパンの場合には、若い夫婦が夕食後に乾杯をして楽しんでいる様子などのイメージがあることで、この商品があるライフスタイルを想像してもらいやすくなるわけです。単に商品写真を見せるのと、楽しそうに乾杯している写真の中に商品があるのとでは、どちらがコンバージョンにつながりやすいかは一目瞭然でしょう。

実在のモデルを使わずにファッションアイテムをアピール

同じことは、アパレルやバッグなどのファッションアイテムにもいえます。商品の細かな特徴の説明は、単品の全体写真やディテールをアップした写真を使って行うほうが適していますが、実際に着用している様子を見せることで、自分もこんな風に使ってみたいと思ってもらえるのです。

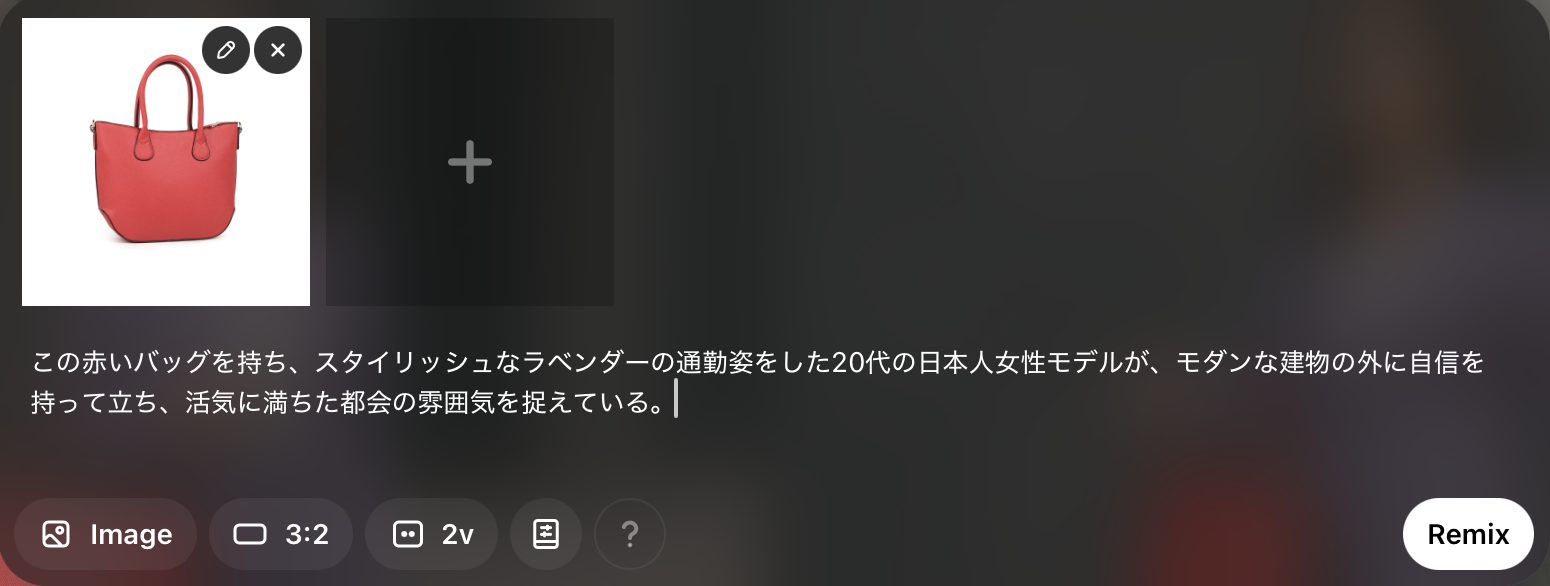

アパレルの魅力を活かす架空のモデル

たとえば、赤いバッグの写真を架空の女性モデルに持たせてみましょう。このようなリミックスはChatGPTでも可能ですが、同じOpen AIのサービスでも、より画像・動画生成に特化したSora.com(以下、Sora)をChatGPTと同じアカウントから利用することで、よりスムーズに処理することができます。

ただし、サービス開始直後はChatGPTの無料プランでもSoraを使えましたが、利用者が殺到したため、現在はChatGPT PlusかChatGPT Proをサブスクリプションする必要があります。

また、ChatGPTのイメージ生成では、画像の縦横比をプロンプトで指定しても、必ずしもその通りになるとは限りませんが、Soraの場合にはポップアップメニューから縦横比を選択することが可能です。静止画の場合には3:2、1:1、2:3。動画の場合には、それに16:9と9:16も加わります。

逆に、Soraでは生成した画像に対して対話的にプロンプトを使って変更を加えていくことはできないので、用途によって使い分けてください。

ここでは、「この赤いバッグを持ち、スタイリッシュなラベンダーの通勤姿をした20代の日本人女性モデルが、モダンな建物の外に自信を持って立ち、活気に満ちた都会の雰囲気を捉えている。」というプロンプトでリミックスさせてみました。

すると、このように同じ服装ながら、少し違い雰囲気を持った2枚のイメージが生成され、意図に応じて選べるようになります。もちろん、2枚とも想定と異なる場合には、同じプロンプト、または少し変更したプロンプトで生成を繰り返せばよいのです。

年齢・性別に応じたフィット感の確認も

さらに、同じ服を異なるモデルが着用したときの違いなども手軽に生成して提示することができます。ここではChatGPTを利用し、まず架空のスポーツグッズショップのロゴを提案してもらい、「胸にそのロゴが入った霜降りグレーのTシャツのイメージを生成してください。」というプロンプトでTシャツのイメージを生成。それを異なる架空のモデルに着せてみました。

実際のアパレルの写真を使っても、同じようなリミックスを行うことが可能です。ただし、凝ったディテールを持っていたり、厳密なデザイン指定があったりするロゴは、完全には再現されにくいので注意してください。

着用したモデルは、それぞれ「健康的に日焼けした大学生の男子ファッションモデルが着用したイメージを生成してください。」、「30代の日本人女性モデルが着たイメージを生成してください。」、「初老の夫婦が着て語り合っているイメージを生成してください。」というプロンプトで生成しています。最初の男性や初老の夫婦では人種の指定がなくても適宜割り当てられていますが、中央の女性のように特定の人種や年齢を指定することで、より的確なモデルを生成することも可能です。

T.P.O.のバリエーションも自由自在

「この服を購入したら、こんな1日が待っている」と想像してもらうことは、購入の大きな動機づけとなります。それも、想定されるターゲットユーザーの生活パターンをChatGPTに考えさせ、それに沿ったシーンを生成させることで実現可能です。

ここでは、キャメルカラーのコートを着用した男性のイメージを元にして、朝のカフェ、出勤途中、アフター5のシチュエーションに合うイメージを生成させてみました。もちろん、自社で撮影した実写写真や、先のようにAI生成した服のイメージからでも、同様のシーンを構成することができます。

強い印象を与える動画の導入

生成AIでは、静止画に加えて動画を生成できるサービスもあります。先ほど、赤いバッグを持った女性のイメージを生成したSoraも、本来は動画生成のための技術でした。そこで、同じSoraを使って、このモデルの静止画から短い動画を作ってみることにします。

最大5倍にもなるエンゲージメント

FacebookやInstagramを運営するMetaの研究部門であるFacebook IQが、モバイルデバイスにおける動画視聴行動の変化やマーケティングへの示唆を探ることを目的として114名の参加者を対象に行った調査結果のレポート(*2)によれば、それらのSNS上で動画コンテンツは静止画の5倍のエンゲージメントを示したとされています。

そのため、ECサイトの商品説明にも動画を取り入れることで、ページを見る人の注意をより強く惹きつけることが期待されるのです。

*2=META-Moving Pictures:The Persuasive Power of Video

短くても効果的なAI生成動画活用法

Soraの動画生成モードでは16:9の縦横比も選択できますが、ここでは先ほど生成した静止画を元にするために3:2としました。また、ChatGPT Plusプランでは最大720pの解像度か最大10秒まで、ChatGPT Proでは最大1080pか最大20秒までの動画を生成することができますが、ここでは480pで10秒の動画を生成させています。

結果は、自信に満ちた表情でビジネス街を歩く女性が生成されました。Soraは物理的な法則も学習しているため、ディテールの動きも自然です。ただし、プロンプトに「通勤風景」などの文言を入れると、多数の通勤客が通りを横切ったりして煩雑な映像になるので、なるべくシンプルに描きたい情景をプロンプトにすることをお薦めします。

ECでAI生成コンテンツを利用する際の注意点

ここまでのセクションで示したように、EC事業者が生成AIを利用して商品画像や動画を生成・アレンジすることには、モデル撮影にかかる費用や時間、労力を削減し、ターゲット層に合わせたモデル画像を生成してマーケティング力を強化するなど、多くのメリットがある一方、注意すべき点も存在します。

製品写真は実写が理想

まず、生成AIを利用したイメージや動画には、その点を明記するようにしましょう。個々に記さなくても、まとめて「当社の製品が様々なシーンにフィットすることをわかっていただくために、一部のイメージは実写を元にAI生成されています」などと書いておくことで、無用な気遣いをせずに済むようになります。

その前提として、元になる製品写真は実写されたものが理想です。ただし、生成AIで加工する際に調整が効くので、ライティングなどが完璧でなくても利用できます。

ブランドイメージや顧客層とのマッチング

また、生成AIによる画像は、整合性などのチェックをしっかり行ってください。生成AIには、場合によって誤ったイメージを生成する「ハルシネーション」のリスクがあるため、生成された画像や動画が実物と差異がないか、顧客の視点から違和感がないかを確認する必要があります。

AIによって生成・アレンジされた画像が実際の商品の見た目や特徴と大きく異なると、ブランドの信頼を損なう可能性が高いです。商品の全体像が分かりやすい写真も併せて掲載するなど、顧客が正確な情報を得られるように配慮してください。

もちろん、扱っている商材や自社のブランドイメージ、顧客層によっては、あえて生成AIは使わないという選択肢もあります。しかし、Shopify自体も背景画像のAI生成機能を提供していることからもわかるように、商品の写真撮影にあまりコストがかけられない事業者にとって、画像や動画の生成AIは強い味方となるでしょう。

AI生成した画像の著作権に対する配慮

アメリカでは、2025年1月29日に著作権局が「著作権とAIに関する報告書」の第二部を公表し、生成AIによる著作物の著作権保護について、既存の著作権法の枠組みで対応できるという判断が下されました。これは、日本の文化庁の見解も同様です。

具体的には、著作権は人間の創作物に対してのみ適用されるので、プロンプト入力のみでAI生成されたコンテンツには著作権は認められないと明記されています。一方で、「人間の創作的関与」があれば著作権保護の対象となりうるため、人間がAIをツールとして使い、創作的なコントロールや実質的な修正を加えた場合は、その割合にもよりますが著作物として認められます。

つまり、人間の創作的関与が大きなAI生成画像や動画であれば、それを無断でコピーして使うと著作権法に触れることになるので、それらのコンテンツから得られる自社の利益が損なわれることもないわけです。反対に、創作的なコントロールや実質的な修正がなされかった画像や動画では、流用されてもクレームの対象とはならないため、注意が必要になります。

生成AIを賢く使ってECビジネスを効率化

生成AIは、文章やデータ分析だけでなく、ECビジネスに欠かせないコンテンツ制作においても必須のツールになってきています。そして、賢く使うことで、コストを抑えながらビジネスの成長に大きく貢献できるのです。

ECサイト構築から運用までサポートする「BiNDec」では、Shopifyはもちろん、マーケティングにおいても生成AIを利用した効率的なECサイト運用を推奨しています。豊富な導入実績とハイレベルな技術力・知識量を認められたShopify Platinumパートナーとして、中小規模から大規模のビジネスに向けた最適な運用戦略の提案も可能です。

ECの業務効率や運用コストに関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。