Shopifyは世界中のEC市場でシェアを広げ、今最も勢いのあるプラットフォームです。日本でもShopifyを利用したEC構築・運用を支援しているShopifyパートナーが数多く存在します。

その中でも、高い実績やスキルを有したトップクラスのパートナー達が一同に会し、ECのトレンドや未来像についてセッションするイベントを開催しました。

Shopifyのパートナー制度について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

ECとShopifyを熟知したプロフェッショナルが集結

イベントに登壇したShopifyパートナーは、主催の株式会社ウェブライフ 代表取締役 山岡義正、株式会社これから(以下、COREKARA) 取締役 川村拓也氏と、ゲストとして株式会社ハックルベリー 代表取締役 安藤祐輔氏、コマースメディア株式会社 代表取締役 井澤孝宏氏、フラッグシップ株式会社 代表取締役 神馬光滋氏。

さらに、ブランドのスマホアプリをノーコードで開発できるアプリプラットフォーム「Yappli」の株式会社ヤプリ 執行役員CCO 金子洋平氏の総勢6名で、いずれもShopifyを熟知し、高い評価を得ている企業です。

ブランド体験を楽しめるEC環境がトレンドに

オープニングトークとして、山岡と金子氏による、顧客とブランドの接点における注目しているキーワードについて話しました。

顧客ロイヤルティの重要性はさらに高まる

世界的にEC市場が拡大し、競争が激化する中で、いかに優れた購入体験を提供できているかが重要視されています。他社と差別化された購入体験は、競合の多い商品でも「このブランドで買いたい」と思ってくれる顧客を増やし、売上を成長させていくことにつながります。

たとえば、UGCを活用したSNSマーケティングを実施したい場合でも、エンゲージメントの高いロイヤル顧客は、特にインセンティブがなくても積極的に協力し、自分のSNS投稿がブランドに貢献したという体験がさらにエンゲージメントを高めるそうです。

UGCについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

スマホアプリはコンテンツマーケティングにも効果的

ブランド独自のスマホアプリのメリットとして、実店舗とECで共通したポイントシステムにすることで、顧客情報を統合できることがよく言われています。

それに加えて、金子氏からは、スマホアプリではレシピやスタッフブログといった読み物系のコンテンツがWebサイトよりも閲覧されやすい傾向にあることも、大きなメリットとして挙げられました。

購入を目的としないシーンでも顧客との接点を増やすことによって、ブランドへのエンゲージメントが日常的に積み重ねられていきます。

BiNDecがECを支援している子ども服ブランドのミキハウスでは、ECサイトと連携したスマホアプリをYappliで構築しています。アプリ限定のスタンプカードや商品のレコメンドのほか、全国のママ・パパと繋がるオンラインコミュニティの「ミキハウスパーク」も組み込まれており、ブランドを通じて共通の話題をシェアし合うファンコミュニティを形成しています。

ミキハウスのOMO施策について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

顧客と共創するブランディング戦略

顧客のファンコミュニティを活用したブランディングとして、ブランドの価値を「共創」していくことがあります。

Yappliを導入している食品メーカーでは、顧客が集まってアイディアを出し合い、商品化する企画を実施されているそうです。

消費者という目線で、ブランドに対する要望や気付きを次の商品企画に活かすことができれば、より顧客に寄り添ったビジネスを展開し、話題性も上がります。

情報発信・拡散が得意なSNSや小規模でも商品販売できるECサイトによって、顧客と共創するブランディングがしやすくなっています。

心地よいショッピングを作るAI×パーソナライズ

昨今のマーケティング領域において、「パーソナライズ」の要素は欠かせません。顧客へメールや通知を送るだけでも、生成AIによるデータ分析の結果から、一人ひとりのライフスタイルに合わせて、最も効果的な手法とタイミングで実行できます。

実生活の様々なシーンで接点を持つことができるスマホアプリなどで個別にデータを収集し、趣味・嗜好などのパーソナルな要素に応じて変化する、心地よいショッピングが実現していくことが予想されます。

日本のEC市場におけるShopifyの変化と成長

続いては、数多くのECをShopifyで構築・運用支援しているShopifyパートナー企業の代表5名が登壇し、日本のEC市場におけるShopifyの変化と、この先どんな成長が期待されているのかを話しました。

SMB向けからエンタープライズにも選ばれるプラットフォームへ

Shopifyが日本に進出したのは2017年でした。最初はSMB向けのプラットフォームといったイメージから、ここ数年でShopify Plusプランのようにエンタープライズ企業にも対応できる存在に変わってきています。

定期購買などのShopifyアプリを数多く開発・提供しているハックルベリーの安藤氏は、ECにおけるローカライズされた商習慣の重要性を意識して、国産のShopifyアプリ開発をスタートさせたそうです。

Shopifyのエンタープライズ強化が進むにつれて、ERPなどの外部システムと連携するようなアプリのニーズが増えてきたと感じています。

エンタープライズ案件に向き合う中で陥っていたイノベーションのジレンマ

エンタープライズ級の案件を多く支援しているフラッグシップの神馬氏からは、「イノベーションのジレンマ」について話が上がりました。複雑な業務要件やステークホルダーを持つエンタープライズ顧客の案件に資源を注ぎ、その世界での正義に傾倒していたところ、後進の若い会社が、Shopifyの最新テクノロジーを面白がりながら活用し、成果を出す様子を見て、イノベーションに立ち遅れることへの危機感を抱いたと語ります。

日本では、クライアントの要望を主軸とした自社ECサイトのカスタマイズ文化が浸透していました。多くの企業は独自性を求めてゼロからの開発を依頼しましたが、これもまたイノベーションのジレンマを招きます。

初期の競争優位性を得られても技術的負債の蓄積により新しい技術やイノベーションに立ち遅れ、ブランド価値や市場シェアの低下につながるのです。

完全カスタマイズ主義から脱却し、最適化されたECを目指す

WEBLIFEの山岡も、常に新しいテクノロジーや機能によって進化していくShopifyにおいて、過剰なカスタマイズを前提とするECサイト構築は不向きであると言います。

WEBLIFEの創業当初はEC-CUBEによるカスタマイズ前提のEC構築支援をしていました。しかし、豊富なアプリや柔軟なAPI連携を備え、カスタマイズせずに売れるECを構築できるShopifyの登場によって、業務効率やコストを最適化しながら成長し続けるECが実現できるようになりました。

最近では、エンタープライズ企業でも意識変化が進み、運用面をシステムに順応させていく傾向が増えているそうです。過度なカスタマイズは構築期間が長期化し、機会損失にも繋がります。BiNDecでは、なるべく個別のカスタマイズをせずにECを運用にはどうすれば良いのか、という視点で構築・運用をプランニングしています。

ローカライズ強化&国産アプリ増加で日本でもシェアを拡大

COREKARAでは10以上のプラットフォームでのEC構築に対応していますが、日本進出時点のShopifyは、国産のものに比べると機能や操作面で使いやすいとは言い難く、なかなか選定されることはなかったそうです。

しかし、ローカライズの強化や国産アプリも増えていくにつれて、顧客側からShopifyについて相談されることも多くなり、2021年頃からShopifyでの支援を強化する方針に変えたことで、前年より100件以上受注量が伸びたことを川村氏から紹介されました。

前述のカスタマイズ文化に対する意識変化も、このような流れから、大手企業のECにおけるShopifyの事例が増えたことが影響しています。 日本でのシェアが広がることによって、国産のShopifyアプリは今後も増え続けることが予想されます。

BiNDecでは、日本の商習慣に合わせたShopifyのECを構築するためのアプリを独自開発しています。詳しくは、下記のページをご覧下さい。

ECの売上を底上げするマルチチャネル化

商品を売る場所(チャネル)を増やすと、客層の分母が大きくなるため、売上向上に直結します。

コマースメディアは、ECを支援するShopifyパートナーでありながら、ブランドのM&Aによって自社ECの事業も手掛けており、2025年のビジョンとして、売上を上げるために越境ECやBtoBなどチャネル拡大に注力することを井澤氏から語られました。

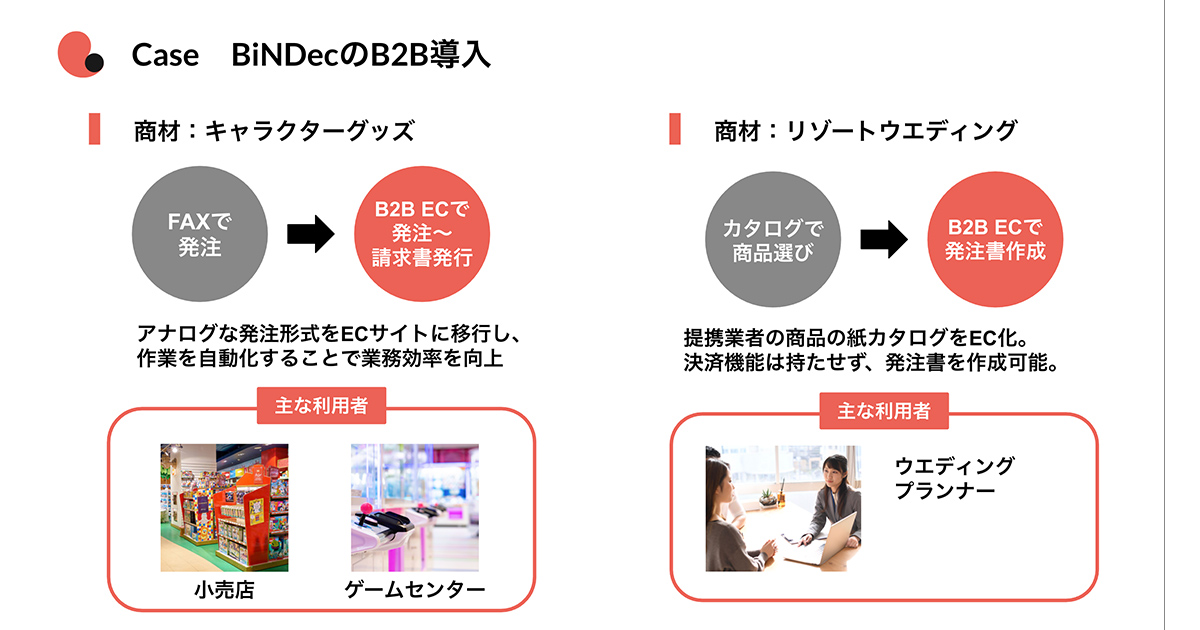

BtoB事業のECニーズが急増

BtoB(卸売)のECのニーズは高まっていますが、一般的なD2CのECと違い、個別の取引先ごとに設定された価格や商品ラインナップ、請求書払いや掛払いの対応、注文数や金額を制限する機能などが必要となります。

Shopifyでも、Plusプランを中心にBtoB向けの機能が次々とアップデートされ、アプリも増えてきています。

チャネルは広げながらリソースは最小限に抑える

人的リソースにそこまで余裕のない企業では、チャネルを増やすことはなかなか難しいケースもあります。そういった企業にこそ、ECを介してシステム化することが重要です。

Shopifyは、楽天やAmazonなどのECモールと自社ECの在庫を連携できるほか、Plusプランなら、同一ブランド内の複数チャネルを一元管理できます。

リソースを最小限に抑えつつ新たなチャネルを拡大し、売上を上げていくことができるため、Shopifyはビジネスを成長させやすいプラットフォームであると言えます。

生成AIでどう変わる?ECの未来を大予測

生成AIはEC事業の現場でも大きく発展しています。前述のような顧客データの分析だけでなく、ECの在り方にも影響していくことを予想し、どのような進化を遂げていくのかを話しました。

業務効率化を叶える、EC事業の現場でのAI活用事例

通常のEC業務はルーティンワークが多いため、基本的にAIと相性が良く、お問合せ対応のコスト削減などは既に成功している企業も多くあります。

また、キャンペーン用のLPを作成したい時も、ChatGPTで骨子を作成し、Figmaなどのデザインツールと組み合わせれば、すぐにワイヤーフレームまで完成します。コード化もAIが得意な領域なので、人の感性が必要になるデザイン業務にリソースを集中させることができます。

EC業務におけるAI活用について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

モノを探すECから、コミュニケーションしながら買うECへ

ECのインターフェースは、トップページから検索や商品一覧などを経由して、商品詳細ページまで辿り着く、「商品を探すことに特化」したものになっています。

そこに、AIが介入することで、「何が欲しいかはわからないけど、AIとコミュニケーションをしているうちに欲しいものがみつかる」という、1to1の接客に近い形の購入体験が実現すると予想されています。

そうして最終的には、商品を探すインターフェースは不要になり、Web上のカタログと、受注後のデータ処理という役割に収斂していくのではないかという意見が挙がりました。

AIとの棲み分けで最大化する、人の業務価値

その反面、顧客のパーソナルなデータを活用できていないと、合理性を重視して画一的な購入体験になってしまうリスクもあります。

顧客の満足度を上げるために何をするべきか?という面においては、人の思考や判断が必要です。

また、人による接客を受けて、商品を試しながら買い物ができる実店舗の価値も上がるでしょう。AIと人のそれぞれの役割がブランド成長に欠かせないことが、今のEC業界において共通認識となっています。

日本の商習慣により適応し、進化し続けるShopify

最後に、イベントに来場されたShopify Japanチームのメンバーからのコメントでセッションの締めくくりとなりました。

パートナー事業部責任者であるGrace Jahyun Lee(グレース・ジャヒョン・リー)氏からコメントでは、「オーストラリア、欧米のEC市場においてShopifyはトップのシェアを誇っています。その理由は、現地での商習慣を重視してプロダクト開発をしてきたからであり、日本でもシェア拡大を目指して、日本の商習慣により適応できるよう盛り上げていきたい」というお話しされました。

株式会社ウェブライフでは、Shopifyを利用したECサイト構築から運用までサポートする「BiNDec」を提供しています。

豊富な導入実績とハイレベルな技術力・知識量を認められたShopify Platinumパートナーとして、選定から運用までご支援します。