ECサイトを構築・運営する際に、多くの企業が候補に挙げるのが「Shopify」と「EC-CUBE」。どちらも実績のあるプラットフォームですが、構築のしやすさ、コスト、拡張性、運用負担などに大きな違いがあります。

本記事では、それぞれの特徴を比較しながら、自社に合った選択肢を見極めるための視点をご紹介します。

まず押さえておきたいShopifyとEC-CUBEの特徴

ShopifyとEC-CUBEは、どちらも多くの企業が選んでいる人気のECプラットフォームですが、この2つはまったく異なるアプローチで作られています。ここでは、それぞれの基本的な特徴を簡単に整理し、以降の比較ポイントを理解しやすくするための前提を押さえておきましょう。

Shopifyとは?

Shopifyはカナダ発のクラウド型ECプラットフォームで、世界175カ国以上、数百万の事業者に利用されています。SaaS型のため、インフラやセキュリティはすべてShopify側が管理しており、技術やスキルがなくてもECサイトの立ち上げ・運用に専念できます。

直感的な管理画面や豊富なテーマ・アプリにより、非エンジニアでもスムーズにECサイトを構築可能です。特に多言語・多通貨対応が標準で備わっている点や、16000以上のアプリで機能拡張できるので開発不要な点などが世界中で支持される理由です。

EC-CUBEとは?

EC-CUBEは日本製のオープンソース型EC構築システムです。ソースコードが公開されているため自由度が非常に高く、自社仕様に合わせたカスタマイズが可能です。

そのため、業種や商品特性に合わせたオリジナリティのあるECサイトの構築ができる反面、導入・運用には開発スキルが不可欠となり、セキュリティ対応や保守も自社で行うか、または外部の開発パートナーに依頼することになります。

EC-CUBEはインストールされた環境からサイト構築ができる「クラウド版」もありますが、執筆時現在新規受付停止中のため、今回はプログラム本体が無料の「ダウンロード版」で比較していきます。

8つの比較ポイント別に見るShopify vs EC-CUBE

ここからは、ShopifyとEC-CUBEの違いをより具体的に見ていきます。構築・運用コストや拡張性、サポート体制など、実際にサイトを立ち上げて運営するうえで重要となる観点から両者を比較します。

ポイント1:構築・導入のしやすさ

Shopifyはスピードと手軽さが魅力で、構築初期の費用や期間を最小限にできます。

EC-CUBEはゼロからの構築が前提となるため、サーバーの準備、ドメイン・SSLの設定、テンプレート実装などに時間がかかります。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| サイト構築のスピード | アプリを使ってスピーディに構築可能 | 個別の機能開発期間が必要 |

| 必要スキル | ノーコードで可 | HTML/CSS・PHP等の知識が必要 |

| 導入コスト | プランごとの月額費用がかかる | プログラム本体は無料だが、サーバーやシステム開発の初期費用と保守費用がかかる |

ポイント2:カスタマイズ性

EC-CUBEの自由度は非常に高く、要望に沿ったシステムを構築可能ですが、運用には技術者の存在が前提になります。

Shopifyもテーマの編集やアプリ連携により多くのことができますが、基本構造はSaaSに制限されており、完全な独自フローや管理画面のカスタマイズなどは難しい場面もあります。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| カスタマイズの自由度 | 制限あり(Liquidで編集可能) | 完全自由設計可能(ソース編集可) |

| 開発リソース | 不要でも運用可能 | 必須(内製または外注) |

| 独自機能の実装 | カスタムアプリを開発する | 自社仕様に合わせて機能開発 |

| 更新のしやすさ | 管理画面で直感的に設定可能 | テンプレート編集や開発が必要 |

ポイント3:運用・保守

Shopifyはインフラ周りの保守はすべてプラットフォーム側で対応するので、稼働状況の監視やセキュリティ対策などの手間がかかりません。

EC-CUBEは、バージョンアップ対応や脆弱性へのパッチ適用、障害発生時のリカバリなどが必要で、運用・保守のリソースが継続的に求められます。構築当初だけでなく、長期的な運用体制づくりが重要です。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| サーバー管理 | 不要(Shopifyが全て管理) | 自社または外注での対応が必要 |

| セキュリティ更新 | 自動 | 自力対応が必要 |

| 障害対応 | Shopifyやアプリベンダー側が全て実施 | 自社対応、または外注の判断が必要 |

| インフラの保守・メンテナンス | カスタムアプリがなければ基本的になし | 継続的な保守・メンテナンスが必要 |

ポイント4:サポート体制

Shopifyは公式でサポート体制があります。もちろん日本国内サポートも安定しており、公認のパートナーシップを締結してる多数Shopifyパートナー企業から手厚いサポートを受けることもできます。

EC-CUBEは制作パートナーの選び方が大きなカギを握ります。コミュニティベースのサポートが中心で、開発会社のノウハウに依存する部分が大きくなっています。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| 公式サポート | 日本語チャット・メール対応あり | 直接契約者以外への公式サポートなし |

| 導入支援 | 国内パートナーが多数(パートナープログラムあり) | 制作会社を個別に選定(認定パートナー制度あり) |

| ナレッジの充実度 | 公式ドキュメントやヘルプが豊富 | 公式のサポートコミュニティでのユーザー同士のやりとりが中心 |

ポイント5:構築〜運用にかかるコスト

Shopifyは初期費用無料で、月額と手数料が明確なため、スモールスタートや運用中のコスト管理がしやすいのが特長です。

Shopifyパートナーに構築を外注した場合は別途費用が必要です。標準機能のみで構築する場合なら、数十~数百万円程度ですが、アプリである程度機能を拡張するなら数百万、大規模サイトで自社の基幹システムと連携するなどのニーズがあれば、数百〜数千万円程度が相場でしょう。

EC-CUBEもプログラム本体は無料ですが、サーバーやシステム開発の初期構築費用が数百万円ほどかかり、外注する場合は構築費用も別途必要になります。さらに保守コストが継続的に発生します。機能追加のたびに追加開発費用もかかるため、中長期的には予算にゆとりが求められます。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| 初期費用の目安 | ¥0〜(有料アプリや構築の外注費用は別途発生) | ¥0〜(サーバーやシステム開発費用、構築の外注費用は別途発生) |

| 月額固定費の目安 | ¥3,650〜¥44,000+有料アプリ¥5,000程度〜 | サーバー:¥5,000〜¥20,000+保守¥30,000〜¥100,000 |

| 決済手数料の目安 | 3.25%〜3.55%(プランによって異なる) | 3%~5%程度(選定した決済サービスによって異なる) |

| 年間総コストの目安 | ¥500,000〜¥1,200,000 | ¥2,500,000〜¥5,000,000 |

ポイント6:マーケティング施策との連携

ShopifyではLINE、Instagram、Googleショッピングなど主要な集客施策に対応したアプリが豊富で、非開発者でもマーケ施策の機能を実装できます。定期購入やレビュー管理、リターゲティングも容易です。

一方、EC-CUBEで同様の機能を実現するには、プラグインの導入や個別開発が必要です。自由度がある分、導入のコストや実装の手間が大きくなります。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| SNS広告との連携(Meta, Googleなど) | 公式アプリなどで簡単に設定可能 | 手動設定が基本。専門知識や開発対応が必要なことも |

| メールマーケティング | 標準のメールアプリのほか、外部の専門ツールともアプリで連携 | プラグインまたは外部の専門ツールとの連携は開発が必要 |

| スマホアプリ連携 | YappliやSTORESブランドアプリなどサービスで手軽に実現 | 「スマートフォンアプリ作成キット」の導入で比較的簡単に対応可能 |

| 分析・リマーケティング | GA4やMetaピクセルの導入が管理画面から可能 | コードレベルでの実装が基本 |

ポイント7:レビュー・クーポン・ポイント機能

Shopifyは無料・有料含め多彩なアプリで対応可能です。有料アプリの場合は月額費用が必要な場合もあります。

EC-CUBEはポイントの計算ロジックや付与条件なども自由に設計でき、業種や販促方針に合わせた独自仕様の構築が可能です。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| 商品レビュー機能 | 標準では非搭載。アプリで簡単に追加可能 | 無料プラグインや開発によって柔軟にカスタマイズ可 |

| クーポン機能 | 標準搭載。使用条件や回数なども柔軟に設定可能 | 標準搭載だが、拡張にはカスタマイズが必要な場合も |

| ポイント機能 | 標準では非搭載。アプリで簡単に追加可能 | 一部プラグインで対応可。要件に応じて調整が必要 |

ポイント8:越境EC対応

多言語・多通貨対応はShopifyの大きな強みのひとつです。海外配送・税制設定・通貨自動変換・翻訳アプリなどが標準機能またはアプリ追加で対応できるため、国内と海外販売を同一店舗で展開することも容易です。

EC-CUBEでは多言語・多通貨にするためにテンプレートや言語ファイルの分岐処理、通貨切替機能、決済API連携などを別途実装する必要があります。バージョンによっては補完するプラグインもあるため実装可能ではあるものの、越境対応には相応の技術的・金銭的ハードルが伴うでしょう。

| 比較項目 | Shopify | EC-CUBE |

|---|---|---|

| 多言語対応 | 標準の「マーケット」機能で管理可能。各国向けURL生成も可 | プラグイン導入やドメイン設計が必要。整備に費用がかかる |

| 多通貨対応 | 為替レート自動更新、現地通貨での決済が可能 | 公式プラグイン導入(無料)で可能。決済サービスのStripeと連携 |

| 決済手段 | 公式の決済手段「Shopify ペイメント」で国際決済対応 | 決済代行会社との個別連携が必要。対応国に限りあり |

| 税・関税設定 | 自動計算に対応(国や地域により) | 原則手動対応またはプラグイン活用が必要 |

| 海外配送連携 | DHL、FedExなどとの統合が専用アプリで可能 | 配送業者と連携する設計が必要 |

ShopifyとEC-CUBE、それぞれを選んだ企業のリアルな事例

ここでは、ShopifyとEC-CUBEを導入している国内ブランドの事例をご紹介します。特長を数字や機能面で理解するだけではなく、実際にどのような企業がどのプラットフォームを採用しているのかを知ることで、選定の参考にしてください。

Shopify導入事例(国内)

Shopifyは国内外で幅広く利用されており、規模や業種も様々です。ここではBiNDecが構築・運用しているECサイトの事例をご紹介します。

パイオニア公式オンラインショップ

音響機器ブランド・パイオニアが、2024年に公式オンラインストアをリニューアル。従来のカーオーディオ製品に加えて、サブウーファーやパワーアンプなどのAV機器を新たにラインナップし、より幅広い商品展開を可能にしました。また、「ピット取付けサービス」を導入し、EC上での購入から取付予約までをワンストップで完結。Shopifyの柔軟な機能拡張性と安定したパフォーマンスにより、サービス連携や製品カテゴリの拡充もスムーズに実現。快適な購入体験が提供されています。

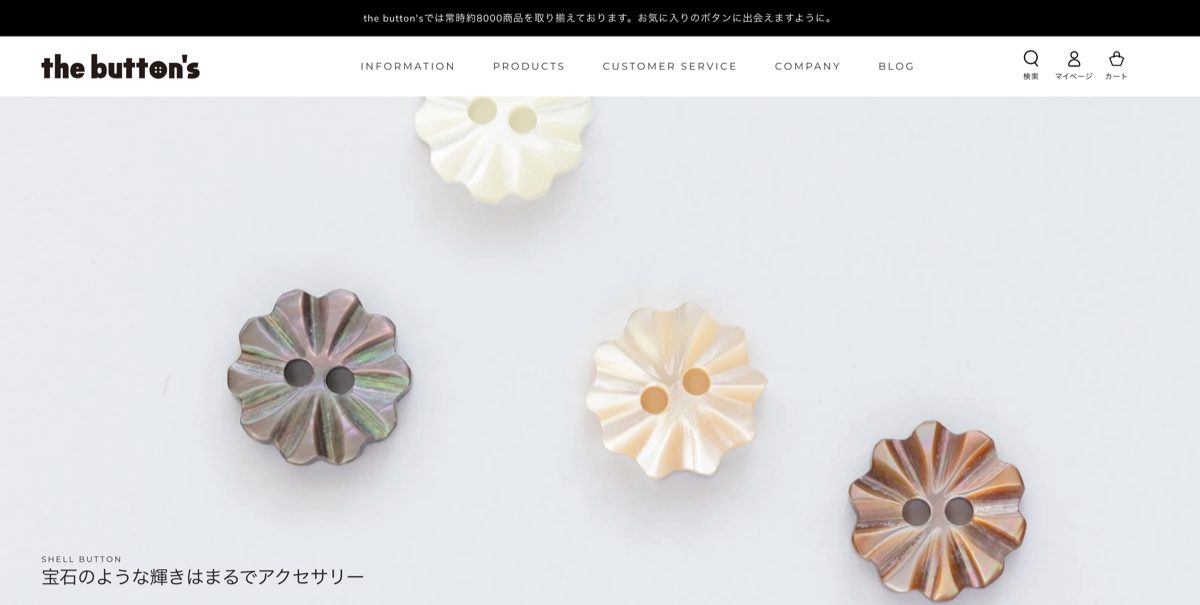

the button’s(ザ・ボタンズ)

創業70年以上の老舗ボタンメーカーの幸徳ボタンが手がける、一般消費者向けの直営オンラインショップ。扱うボタンの種類は8000点以上にのぼり、色・サイズ・素材の組み合わせが多岐にわたります。Shopifyの柔軟な商品管理機能を活かし、複雑なバリエーションにも対応しながら、一覧性・検索性の高いECサイトを構築。商品を選ぶ楽しさを提供しながら、初心者でも迷わず購入できるユーザー導線が整備されています。

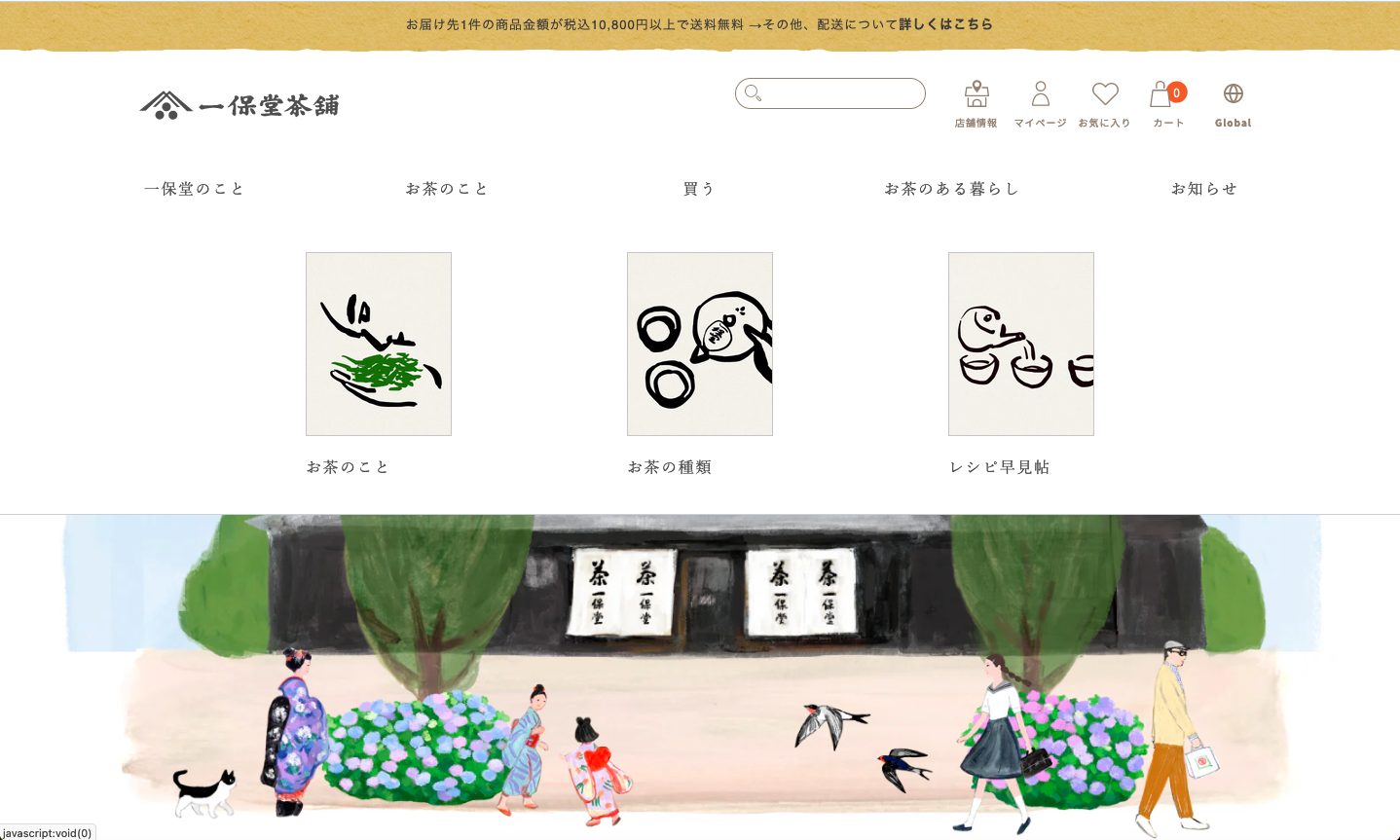

一保堂茶舗

300年以上の歴史を持つ日本茶の老舗が運営する公式ストア。国内はもちろん、海外からの注文にも対応するため、Shopifyを活用して多言語・多通貨に対応した越境ECを実現。ギフト対応、レビュー投稿機能なども備え、幅広いユーザーの購買ニーズに応えています。ブランドの世界観を損なわないデザインで、それぞれの商品の飲み方、淹れ方を丁寧に紹介し、高品質なオンライン購買体験を提供しています。

一保堂茶舗のマルチチャネル展開について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

EC-CUBE導入事例(国内)

Garage(ガラージ)

文具・オフィス家具大手のプラス株式会社が展開するワークスタイルブランド「Garage」。多彩なオフィス家具・インテリア商材を、使用シーンや目的別に提案するコンテンツ設計が特徴です。ブランドごとに異なる表現や商品構成に柔軟に対応する必要があったため、EC-CUBEの高いカスタマイズ性を活かし、フルスクラッチに近い形で構築。BtoBとBtoCの両面に対応し、法人ユーザーにもスムーズな導線設計がなされています。プロダクトごとの世界観を丁寧に伝える構成で、デザイン性と実用性を兼ね備えたECサイトとなっています。

CAGIANA(カジーナ)

ユーザーの足に合わせたオーダーメイドシューズを展開するブランド「CAGIANA」。自宅に届く専用の計測キットで足のサイズを測り、その結果をマイページ上に登録するというユニークなフローで、店舗に行かずとも高精度なフィット感を実現しています。注文ごとにサイズ・仕様が異なる複雑な受注プロセスを可能にするため、柔軟なシステム設計が求められ、EC-CUBEをベースにフルカスタマイズしたサイトを構築しています。

ドトールコーヒー

全国展開する大手コーヒーチェーン「ドトールコーヒー」が運営する公式オンラインショップ。2~6週間ごとの定期配送を選べる柔軟な注文設計や、製造・倉庫の稼働スケジュールを考慮した出荷管理を実現するため、EC-CUBEをベースに高い自由度でカスタマイズされました。導入後は「重い商品を自宅で受け取れて助かる」「店舗がない地域でも買える」といった声が寄せられ、EC経由で商品を知ったユーザーの来店など相互送客にもつながっています。

自社に合うのはどっち?事業フェーズ・課題別に考える

ECサイト構築では「どちらが優れているか」ではなく「自社の状況に合っているか」という視点での選定が大切です。ここでは、事業のフェーズや課題・方針ごとに、ShopifyとEC-CUBEのどちらがフィットしやすいかを見ていきましょう。

Shopifyが向いているのはこんな事業者

| 状況・課題 | 理由 |

|---|---|

| すぐに販売をスタートしたい | 初期構築がスピーディで、テンプレートも豊富。ノーコードで始めやすい |

| 人手が限られている | セキュリティ・保守・サーバー管理をShopify側が担ってくれるため運用が軽い |

| 海外販売も視野に入れている | 多言語・多通貨・関税対応が標準で備わっており、越境ECへの移行がスムーズ |

| SNS・広告連携で集客したい | Meta(旧Facebook)やGoogle、Instagramとの連携が簡単 |

| サブスクや定期便を検討している | 専用アプリで手軽に導入できる |

EC-CUBEが向いているのはこんな事業者

| 状況・課題 | 理由 |

|---|---|

| 独自の販売フロー・商品仕様がある | 自由なカスタマイズができ、要件に応じた設計が可能 |

| 自社でエンジニア・制作体制がある | フルスクラッチに近い構築も可能で、複雑な要望に応えられる |

| 既存の社内システムと密に連携したい | 基幹システム、在庫管理、決済周りなどの統合に制限がない |

| 規模が大きく、自社の運用方法に完全に合わせたい | 自社独自の運用方法を変えずにシステムを開発できる |

Shopifyは、拡張性・安定性・速さが魅力。一方、EC-CUBEは独自性・柔軟性・高度な設計に応えられます。どちらも優れたプラットフォームだからこそ、「今の自社に合うのはどちらか?」を見極める視点が重要です。

EC-CUBEからShopifyへリプレースする際のポイント

機能性と柔軟性の高さが魅力のEC-CUBEですが、事業の成長や運用環境の変化にともない、「そろそろShopifyへの移行を検討したい」という声も増えています。ここでは、実際によくある移行理由や、移行時に押さえておきたい設計・運用上のポイントを整理します。

多くの企業が移行を検討する理由とは?

「自由に作れると思ってEC-CUBEを選んだけれど、運用が大変になってきた」──そんな声は少なくありません。

構築初期には理想的な選択肢でも、長期運用のなかでセキュリティ対応やスマホ対応、越境ECへのニーズが出てくると、柔軟性と運用負荷のバランスに悩む企業が増えています。そうした背景から、SaaS型で安定性と拡張性を兼ね備えたShopifyへの移行を検討するケースのよくある移行理由は、次のようなものです。

サーバー・保守の負担を削減したい

EC-CUBEでは自社または外部パートナーによるサーバー運用やシステム保守が必要ですが、Shopifyならインフラ管理が不要で、運用負担を大幅に軽減できます。

セキュリティやアップデート対応をスピーディに行いたい

Shopifyは常に最新のセキュリティ基準が適用され、脆弱性対応やアップデートも自動で行われるため、安心して運用できます。

多言語・多通貨での展開に備えたい(越境EC)

Shopify標準の「マーケット」機能や多通貨対応アプリを活用すれば、翻訳や通貨切り替え、海外向け決済にも柔軟に対応できます。

SNSや外部サービスと連携したマーケティング施策を取り入れたい

InstagramショッピングやGoogleショッピング、LINE連携など、多彩なマーケティングアプリを利用したチャネル統合が可能です。

データ移行・設計面の注意点

Shopifyへの移行では、単にデータを移すだけでは済まない、構造的な違いや制限への理解と設計上の調整が求められます。あらかじめ注意しておくべきポイントを押さえておくことで、移行後のトラブルや機会損失を防ぐことができます。

データ構造の違いに注意

商品情報や会員データ、注文履歴などはCSVや外部ツールで移行可能ですが、EC-CUBEとShopifyではテーブル構造や必須項目が異なります。特に商品のバリエーションやカスタムフィールドの扱いには注意が必要です。

SEOを維持するための設計対応

ShopifyはURL構造が固定されているため、旧サイトからのURL変更に伴うSEO影響に注意が必要です。リダイレクト設定やメタデータの移行を丁寧に行うことで、検索順位の低下やアクセスの減少を最小限に抑えることができます。

会員機能や購入フローの違いを事前に把握

EC-CUBEで個別に構築した会員ステータスやログイン条件、複雑な購入ステップなどは、Shopifyの標準仕様ではそのまま再現できない場合があります。必要に応じてアプリの活用や仕様の見直しが求められます。

カスタム機能の棚卸しと再設計

移行のタイミングは、単なる「置き換え」ではなく、“今のECに本当に必要な機能とは何か”を見直す絶好の機会です。

「使っていない機能」「逆に運用負担になっている機能」を洗い出す

これまで個別開発で対応してきた細かな仕様が、現在では不要または代替可能なケースも多くあります。

Shopifyの標準機能やアプリで代替できるか再検討

例えば、複雑なレビュー機能やポイント施策も、Shopifyアプリで簡単に実装できることがあります。機能そのものを再設計することで、運用の効率化とUXの向上を両立できます。

UI/UXを時代に合わせてアップデート

これまでEC-CUBEで構築したサイトに蓄積された改善点を踏まえ、Shopifyテーマの選定やカスタマイズで、よりシンプルでスムーズな購買体験を設計する企業が増えています。

詳細については、以下の記事も参照ください。

「自社に合うECプラットフォーム」を見極めるために

ShopifyとEC-CUBEには、それぞれ異なる強みがあります。手間をかけずにスピーディに立ち上げたい、越境ECにも対応したいならShopify。一方で、独自の業務フローに合わせて柔軟に設計したいならEC-CUBEが有力な選択肢です。

大切なのは、機能や費用の比較だけでなく、自社の事業フェーズや運用体制に合っているかどうかを見極めることですが、実際には「どこを重視すべきか分からない」「移行が不安」という声も多く聞かれます。そんなときは、EC-CUBEからShopifyへの移行支援を多数手がけている専門家に相談してみるのも良い選択です。

Shopify PlatinumパートナーのBiNDecは、EC-CUBEからShopifyへの移行や、要件整理から運用設計までの支援実績が豊富。「今の課題に最も合ったShopifyの活用方法は何か?」という視点から、現実的に実行可能なご提案をしています。EC構築や運用に関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。