コロナ禍による巣ごもり需要で急成長を遂げたEC業界。近年では、スマートフォンの普及やキャッシュレス決済の進化により、EC市場はますます拡大しています。本記事では、EC業界の現状と展望、最新のトレンドから課題解決のヒントまで、EC業界の今がわかる情報をまとめました。

そもそもECとは?EC業界の現在地を知る

ここでいうEC業界とは、インターネットを通じて商品やサービスを売買する業界を指します。そもそもECとは、Electronic Commerceを略したもので、日本語では「電子商取引」と表記されます。ECは、従来の対面販売とは異なりオンライン上で取引が完結するため、日本国内はもちろん、世界中の消費者や企業とつながることも可能にします。

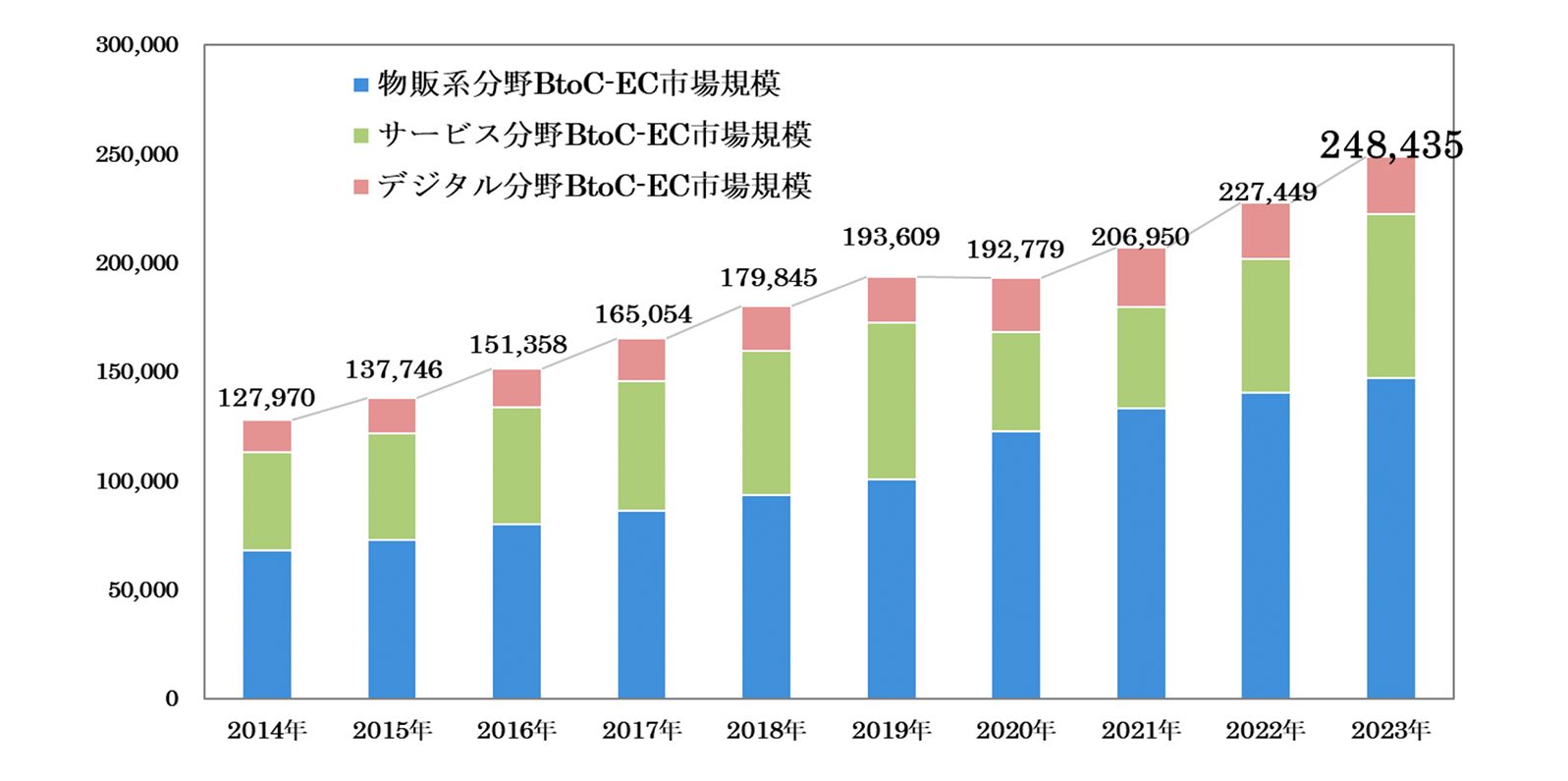

EC市場は大きく3つの取引形態に分かれます。企業が消費者向けに販売する BtoC(Business to Consumer)、企業間での取引を行うBtoB(Business to Business)、そしてフリマやオークションなど個人間での売買を行うCtoC(Consumer to Consumer)です。さらに、扱う商材によっても分類され、物理的な商品を販売する「物販系EC」、サービスの提供を行う「サービス系EC」、デジタルコンテンツを扱う「デジタル系EC」などが存在します。

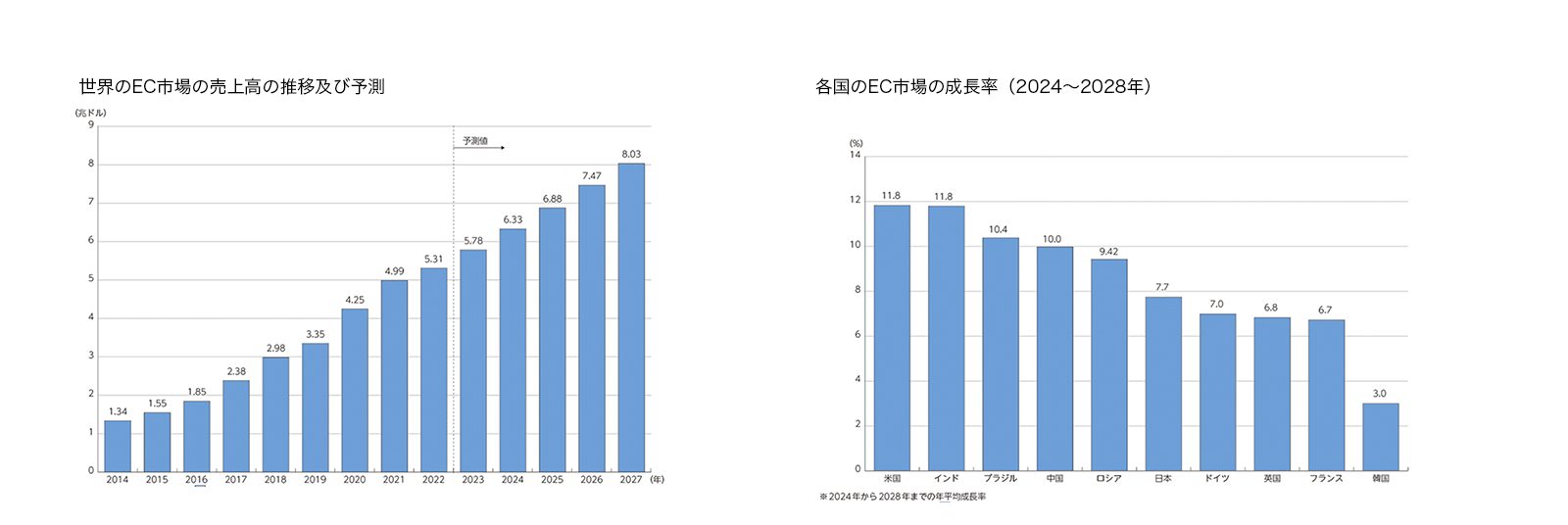

世界のEC市場動向

世界のEC市場の売り上げは、今後も伸び続けると予測されています。また、各国のEC市場の成長率(予測値)では、米国やインド、中国など人口が多い国や地域での伸びが目立ちますが、その中にあって日本の成長率も決して低いものではありません。

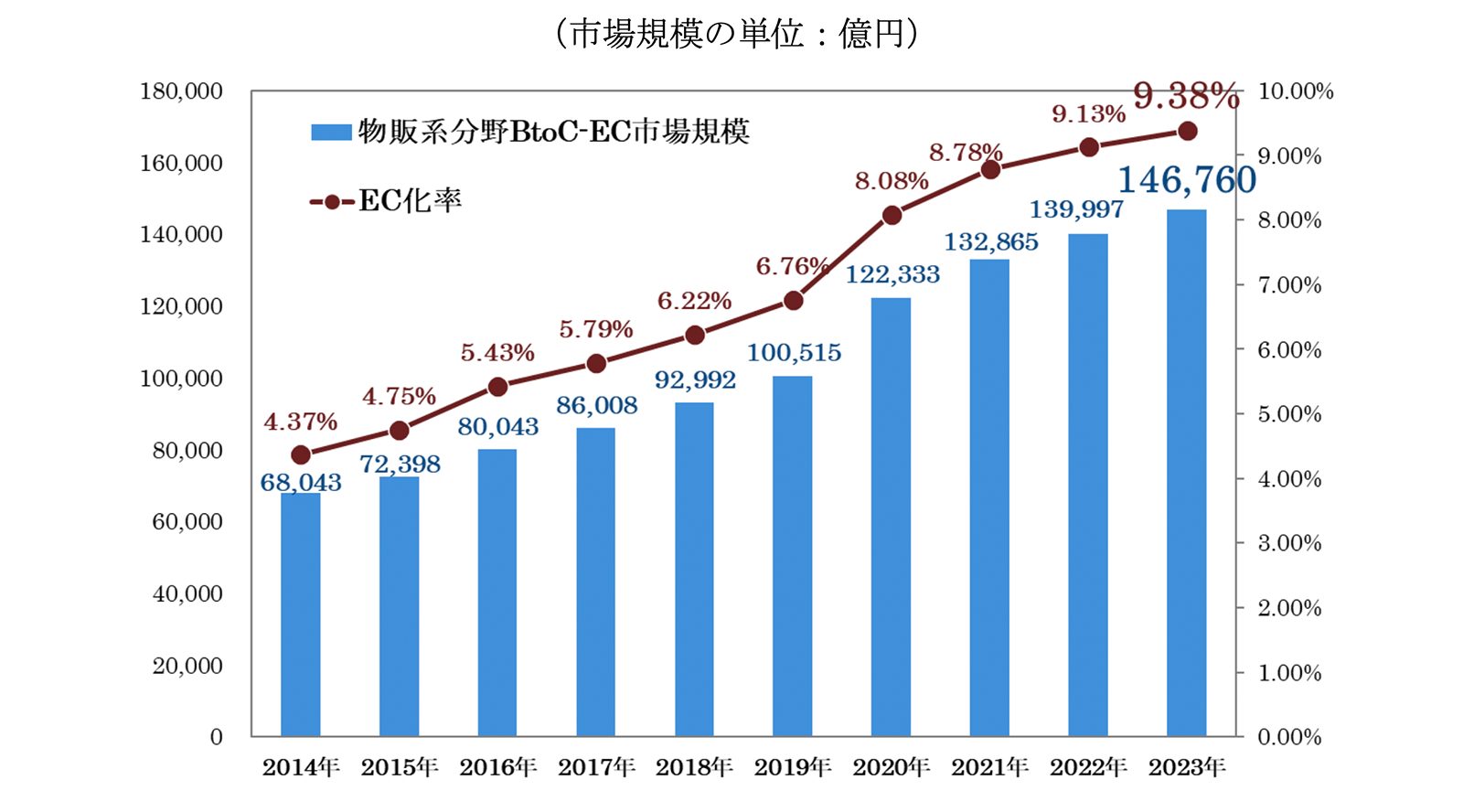

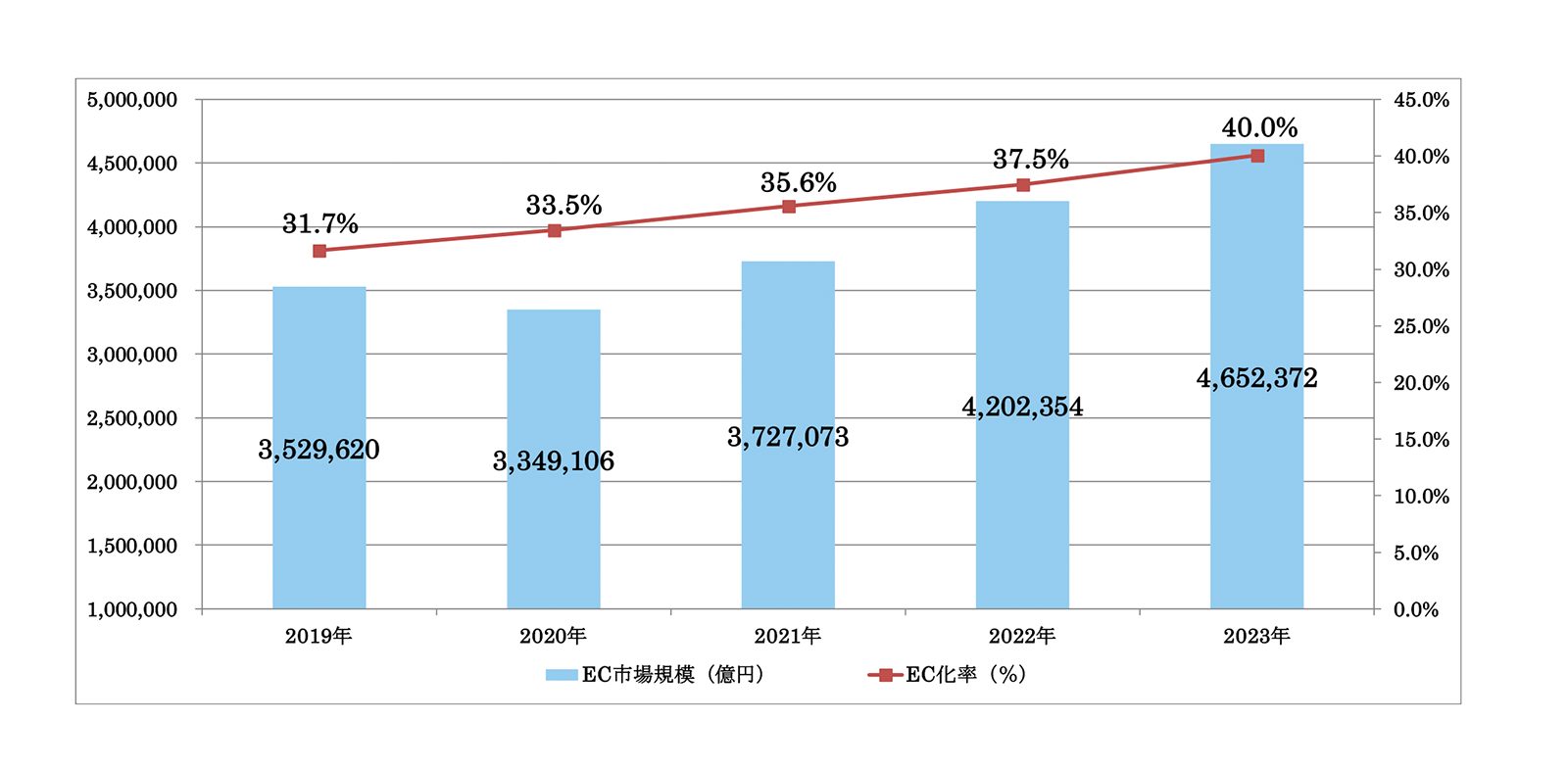

国内のEC市場規模とEC化率

上の図は、経済産業省が毎年実施している「電子商取引に関する市場調査」の最新版(令和5年版/2024年9月公開)から引用したものです。この調査によると、令和5年の日本国内のBtoC ECで前年比9.23%、BtoB ECで前年比10.7% の市場規模の増加がありました。また、EC化率はBtoCで9.38%(前年比0.25ポイント増)、BtoBで40.0%(前年比2.5ポイント増)と増加傾向にあり、引き続き進展していることがわかります。

国内のEC市場規模は今後も拡大を続ける見込みです。その一方で、コロナ禍が落ち着き実店舗への回帰が見られる中、BtoC(物販系)のEC化率の伸びは鈍化傾向にあることも否めません。それについては、EC市場の成熟期と見る向きもあります。ECが消費者に一定程度浸透したことを考えれば、悲観する必要はありません。

EC化率50%超の韓国化粧品市場に見る、D2Cブランドの成長戦略

なお、近年EC化が急速に進んでいる市場として、韓国のコスメ業界が注目されています。2023年時点での韓国における化粧品・医薬品分野のEC化率は34.3%と、日本の8.57%を大きく上回っており、現在は50%超に達したとも言われています。韓国では、ブランド立ち上げ段階から「まずECで売る」という流れが定着しており、ブランド起点のチャネル戦略とパーソナライズされた顧客体験設計が当たり前のように行われているのが特徴です。

こうした背景もあり、韓国のD2Cブランドでは、その土台にECプラットフォームのShopifyを活用する例が多く見られ、海外展開の基盤としても採用が進んでいます。韓国D2Cブランドの戦略と事例を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

これまでの数字から見えてくるのは、利用者の消費行動の変化です。ECサイトだけでなく、実際に店舗に足を運んで実物を確認したい人もいれば、SNSで情報収集する人もいるでしょう。EC業界は、こうした多様な消費行動に対応することが課題と言えます。

そうした多様な顧客のニーズに対応する方法として、ユニファイドコマースの活用が考えられます。ユニファイドコマースとの親和性が高いShopifyなら、顧客への柔軟なサービスの提供を可能にします。

このあとで紹介する、2025年版ECのトレンド情報にもヒントがあるので、ぜひ参考にしてください。

ECサイト売り上げランキング

「月刊ネット販売」(宏文出版株式会社)が2024年10月に発表した「ネット販売白書」によると、2023年度のECサイト(BtoC 物販系)の売上ランキング上位10サイトとして下記のサイトが挙げられています。

| 順位 | ECサイト名 | EC売り上げ高 |

|---|---|---|

| 1 | Amazon.co.jp | 3兆6556億円 |

| 2 | ヨドバシ.com | 2268億円 |

| 3 | ZOZOTOWN | 1970億円 |

| 4 | ヤマダウェブコム | 1550億円 |

| 5 | ユニクロオンラインストア | 1338億円 |

| 6 | ビックカメラドットコム | 1274億円 |

| 7 | オイシックス | 993億円 |

| 8 | ジャパネットたかた | 896億円 |

| 9 | ニトリネット | 871億円 |

| 10 | イオン | 800億円 |

※上記は、楽天市場やYahoo! ショッピングなど、出店型ECサイトを除いたランキングです。Amazonも出店が可能なECモールですが、Amazon自体が出品している商品もあるため上記のランキングに入っています。

前年比13.8%増の売上高を記録した首位Amazonは、このランキングには含まれていない出店型ECサイトやBtoBに特化したECサイトを併せても、不動の1位となっています。その理由として、千葉や埼玉など首都圏に大型物流拠点やアパレル専門拠点を新設するなど物流体制を強化した点などが挙げられます。一方で、前回調査(2022年度売上高)と比較すると、成長率の鈍化傾向が見られます。

2位以下の大手小売業では、ビックカメラとニトリネットで増収率こそ下がっているものの、売上げ自体は堅調と言え、家電量販店では医薬品や日用品などの非家電商材については増収となっています。

なお、アスクルやモノタロウといったBtoB ECを含めた別のランキングでは、半数近くが入れ替わります。これは、前述したように、BtoB ECのEC化率が40%(前年比2.5ポイント増)と増加傾向にあることからも納得のいく結果と言えるでしょう。

GMVから見る人気ECプラットフォームランキング

昨今、Amazonやユニクロなど「売上高」で見るモールを始めとするECの勢力図が注目されがちですが、その背後には数多くのブランドや事業者が活用している「ECプラットフォーム」の存在があります。ECプラットフォームとは、自社でECサイトを構築・運営するためのシステム基盤のことを指します。つまり、誰がどんな土台を使ってECビジネスを展開しているのか、という視点です。

ここでは、GMV(流通取引総額:Gross Merchandise Volume)という指標を用いて、主要ECプラットフォームの人気度や影響力を比較します。GMVとは、プラットフォーム上で一定期間内に取引された商品の総額を指し、そのプラットフォームを利用してどれだけ大規模なビジネスが動いているかを示す重要な指標です。

GMVが大きいということは、それだけ多くのショップがそのプラットフォームを活用し、大量の売上をあげていることの証でもあります。つまり、プラットフォームの信頼性や柔軟性、スケーラビリティ(拡張性)の高さを裏付けるデータとも言えるでしょう。

それでは、以下でGMVを基準とした人気ECプラットフォームランキングを見ていきます。

| 順位 | ECプラットフォーム名 | GMV |

|---|---|---|

| 1 | Shopify | 35兆3850億円 |

| 2 | ecbeing | 1兆2405億円 |

| 3 | makeshop | 3,055億円 |

| 4 | EC-CUBE | 2,100億円 |

| 5 | カラーミーショップ | 1,955億円 |

※GMVは2023年の情報をベースに、それ以前の情報も加味して掲載しています。

ここまででその名前も出てきていますが、今回のランキングでは、世界中で利用されている「Shopify」が圧倒的な数値で首位となっています。これは単に大規模ブランドの導入実績があるというだけでなく、スタートアップから大手企業まで幅広く支持されている証拠とも言えます。日本国内でもShopifyの導入事例は年々増加しており、その拡張性と使いやすさから多くの注目を集めています。

各ECプラットフォームはこちらの記事で紹介しています。

2025年のEC業界を左右する10のトレンド

世の中の流れが一定ではないように、EC業界のトレンドもある時は緩やかに、またある時は目まぐるしく変化します。最新のEC業界のトレンドをチェックしておきましょう。

1.パーソナライズドECの進化

AI技術の進化により、ECサイトはますます個々のユーザーに最適化された購買体験を提供できるようになります。高度なレコメンドエンジンが消費者の行動データを解析し、より精度の高い商品提案を実現。また、AIチャットボットやカンバセーショナルコマースなど、オンラインならではの接客が増えることが予想されます。利用者一人ひとりに合わせたオファーやコンテンツを提供することで、購買意欲の向上が期待できるでしょう。

カンバセーショナルコマースなどコミュニケーションファーストの顧客体験をECサイトでどう提供していくか。世界最大級のリテールイベントNRFのShopifyセッションをこちらの記事で公開中です。

2.ユニファイドコマース

ユニファイドコマースとは、オンライン・オフラインを問わず、顧客接点となるすべての購買データを統合し、シームレスな顧客体験を実現する概念です。各チャネルのデータを一元管理する点では、従来のオムニチャネルと同様ですが、ユニファイドコマースの本質は統合した情報を活用して一人ひとりに最適化された購入体験を提供し、顧客満足度やLTV(Life Time Value)を向上することにあります。

ユニファイドコマースが注目される背景には、消費者の購買行動の変化があります。カスタマージャーニーが複雑化し、オンラインとオフラインを行き来する消費者が増える中、より個別対応が求められています。また、市場全体の成長が鈍化する中で、企業はリピーターを増やし、顧客一人ひとりを大切にする戦略へとシフトしていくことが考えられます。

ユニファイドコマースを唱えるShopifyの最新情報はこちらの記事よりご覧ください。

3.オムニチャネル戦略の進化

オムニチャネルとは、実店舗やECサイト、SNSなど、オンライン・オフラインを問わず、その企業が持つすべての販売チャネルを統合することでシームレスな購買体験を提供する戦略です。近年オムニチャネルからは、上述のユニファイドコマースやOMO、O2Oなど新たな概念を派生し、進化を続けています。

OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインの垣根をなくし、融合する考え方です。オムニチャネルとよく似ていますが、データを統合しつつもオンラインとオフラインを区別して扱うオムニチャネルに対して、OMOはそれを区別しません。

一方、O2O(Online to Offline)はオンラインからオフラインへ(またはその逆へ)顧客を誘導(送客)する施策です。顧客情報がオンラインとオフラインでつながっている点では、オムニチャネルに近いと言えますが、オンラインとオフラインをはっきりと区別し、利用者の行動を促すことが目的である点が特徴です。

OMOとユニファイドコマースの概念は非常に近いものですが、OMOが顧客体験や利便性を重視するのに対してユニファイドコマースでは、その先の購買体験の向上を目指すものと言われています。

OMOをShopify × スマホアプリで実現。ミキハウスの事例をこちらで紹介しています。

4.サステナブルEC

環境意識の高まりとともに、エシカル消費が広がっています。ECサイトを運営する企業でも、商品だけでなくエコフレンドリーな梱包材の使用や、カーボンニュートラルを目指した物流改善など、持続可能な取り組みの強化が重要です。加えて、リユース品の販売やサブスクリプション型サービスも増加し、消費者の環境負荷を抑える選択肢が拡大しています。

エシカル消費については、現代の消費の中心にいるZ世代も注目しています。詳しくはこちらの記事もご覧ください。

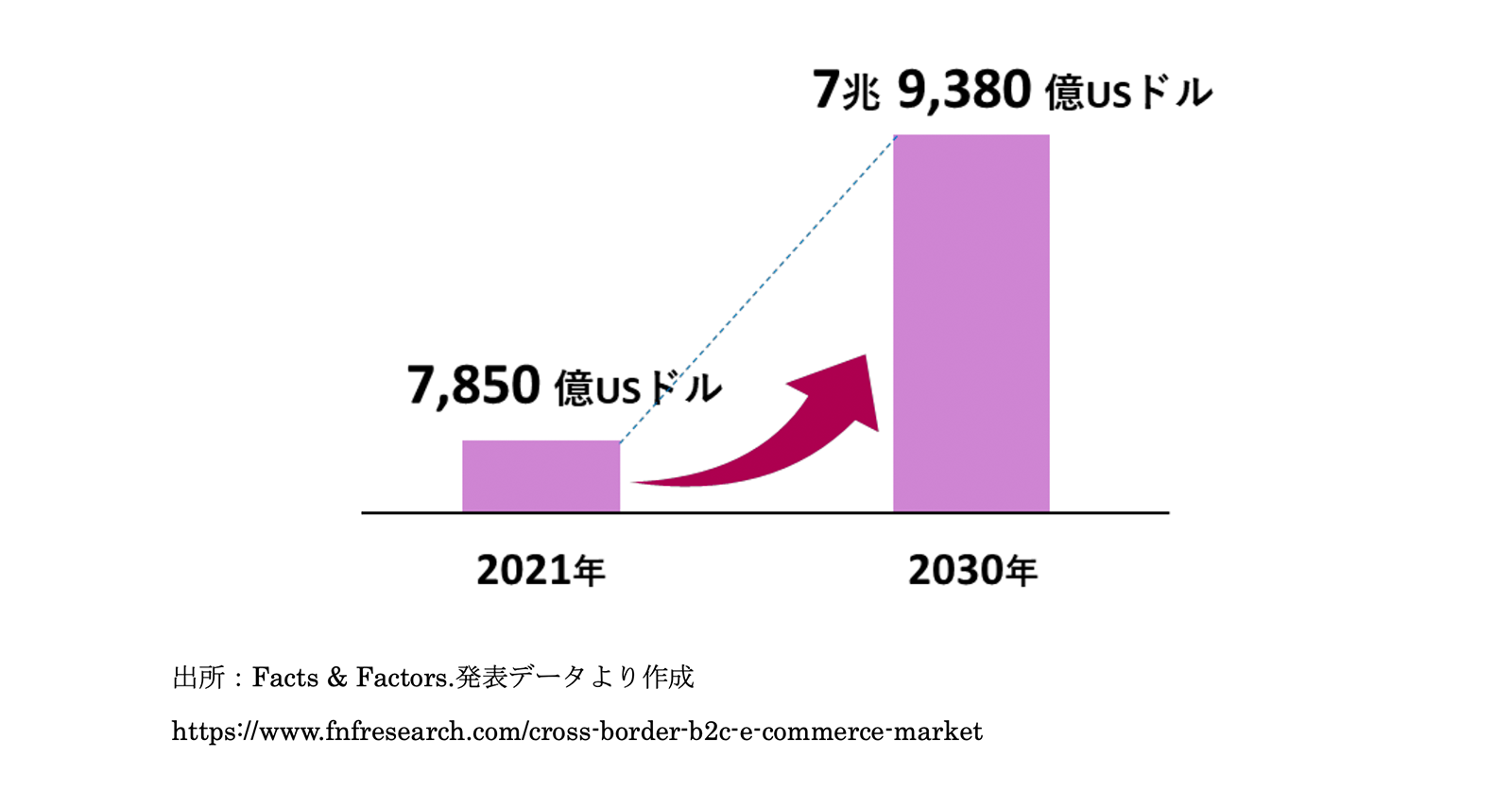

5. 越境ECの拡大と新興市場の成長

国境を越えたECの取引(=越境EC)の市場規模も拡大を続けています。2021年の世界の越境ECの市場規模は7,850億USドルと推計され、2030年には7兆9,380億USドルにまで拡大することが予測されています。

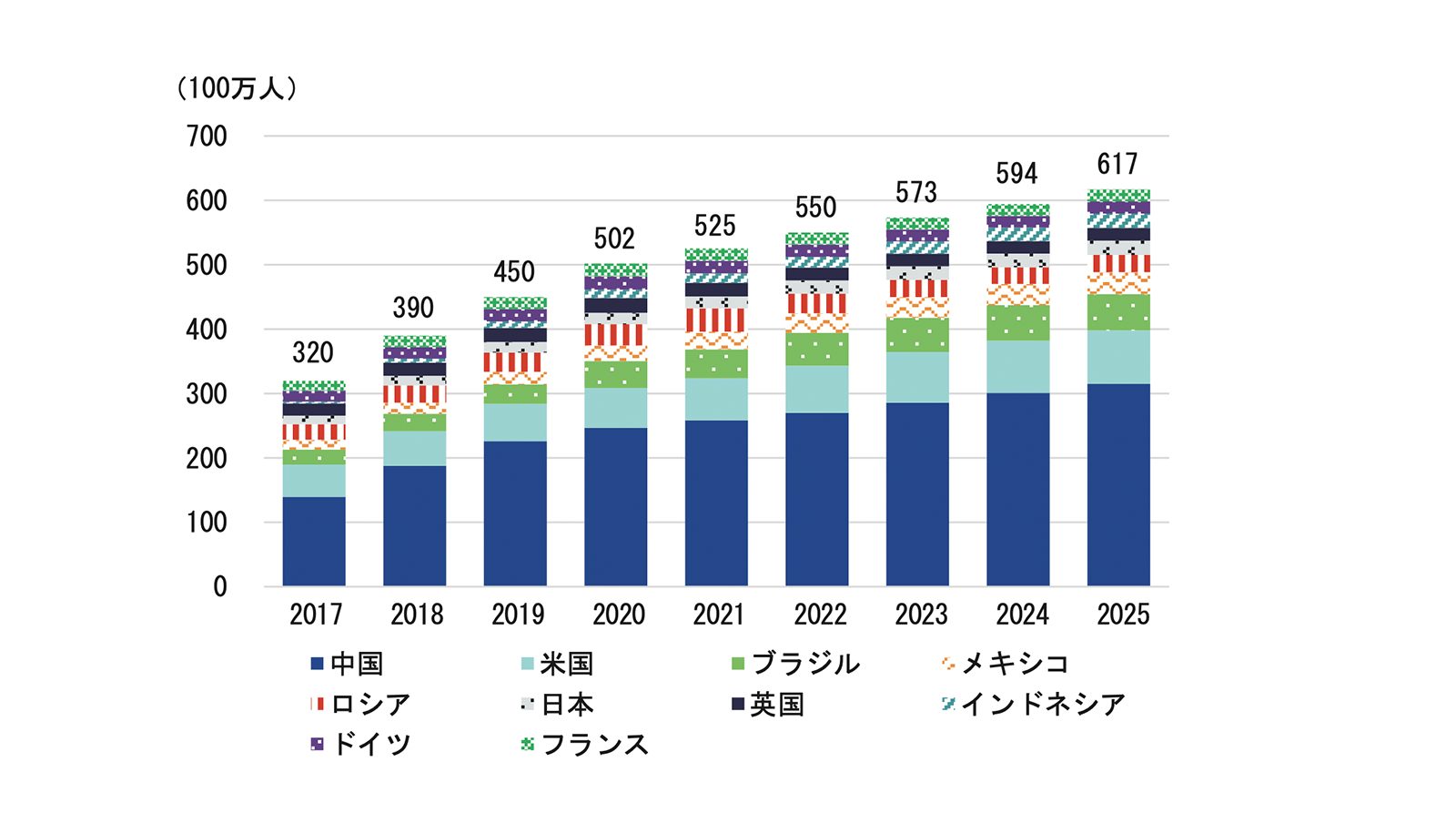

また、2023年の上位10カ国の利用者数の合計は、約5億7300万人に上り、2017年の3億人強から6年間で1.8倍になったとされます。また、eMarketerの推計では、2024年、2025年も右肩上がりを予測しています。

越境ECの利用者数で見ると、中国とアメリカに次いで多いのがブラジル、メキシコです。近年、中南米や東南アジアなどの新興国では、越境ECの消費者が増加しています。その要因と言われているのが、新興国の経済発展やスマートフォンの普及です。物流の発展やローカライズ対応の強化により、これまでアクセスしづらかった地域でもECビジネスの機会が広がっています。

越境ECについては、こちらでも詳しく紹介しています。併せてご覧ください。

6.D2C(メーカー直販)の勢い

ブランドが直接消費者に販売するD2C(Direct to Consumer)モデルが拡大。小売店や卸売など仲介業者を通さずに自社ECサイトなどで販売することで、利益率の向上やブランド価値の強化が可能になります。またSNSやライブコマースを活用したマーケティング戦略も普及し、ブランドと顧客との関係がより緊密になっています。

D2Cブランドとして共感を広げ成長を続けているKINTOの取り組みについて、こちらの記事で紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

7.BtoB ECの市場規模が拡大

BtoB(企業間取引)においてもEC化率が上がっています。従来の電話やFAXによる取引から、オンラインでのスムーズな受発注=DX化が進んでいることがわかります。BtoCと同様に、パンデミックを契機にリモートワークや非対面取引が普及したことも、EC化率拡大を後押ししたと考えられます。

単純に比較すると、BtoC EC市場の総規模の24兆8,435億円に対して、BtoB EC市場の総規模は465兆2,372億円(前年比 10.7%増)と、規模の違いは歴然です。40%に達したEC化率もBtoBの市場規模拡大に大きく貢献していると言えるでしょう。

8.EC物流の最適化とラストワンマイルの革新

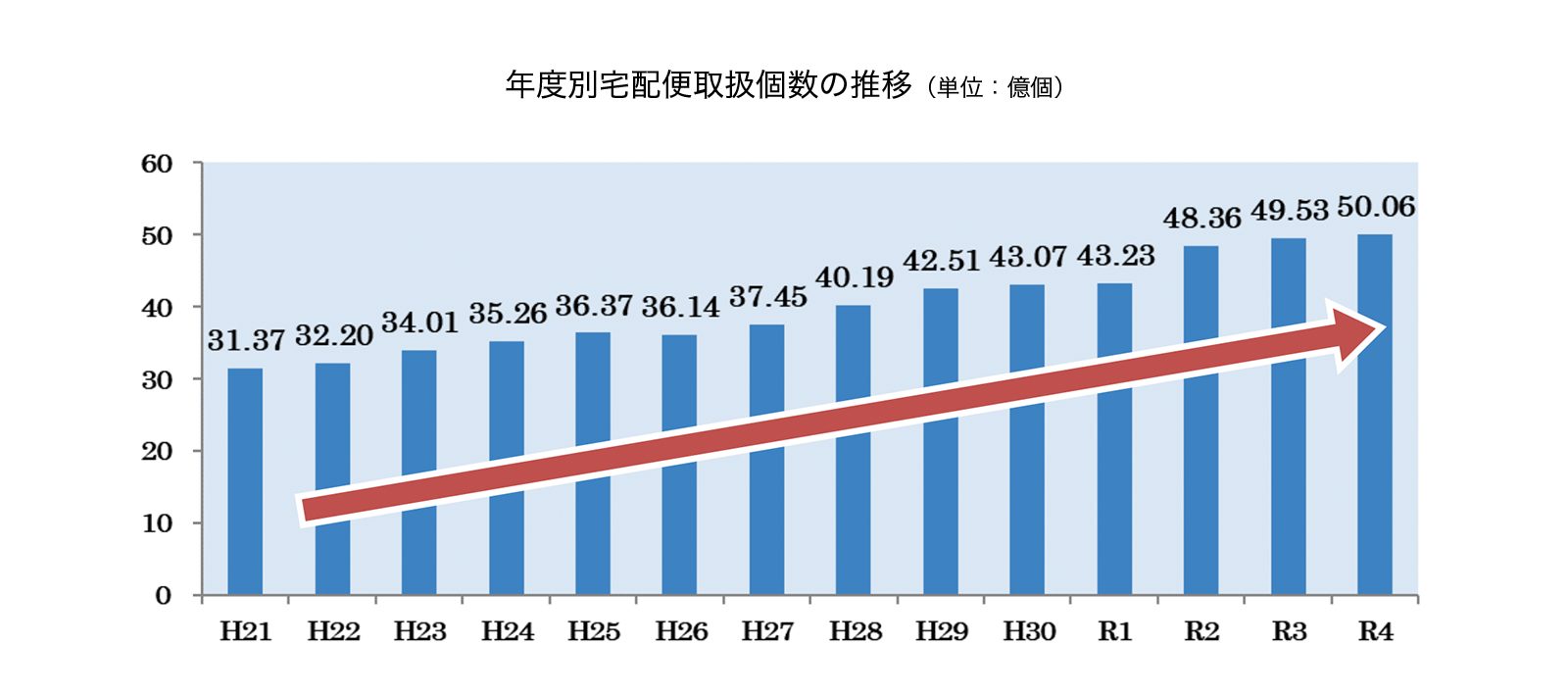

巣ごもり需要に伴う消費行動の変化や、2024年問題など物流が抱える課題が顕在化しています。ラストワンマイルとは、宅配等で消費者が商品/物品を手にするまでの最後の配送区間を指します。EC利用者の急増やドライバー不足など、ラストワンマイルの区間で発生するさまざまな問題に対応する物流の最適化が喫緊の課題となっています。

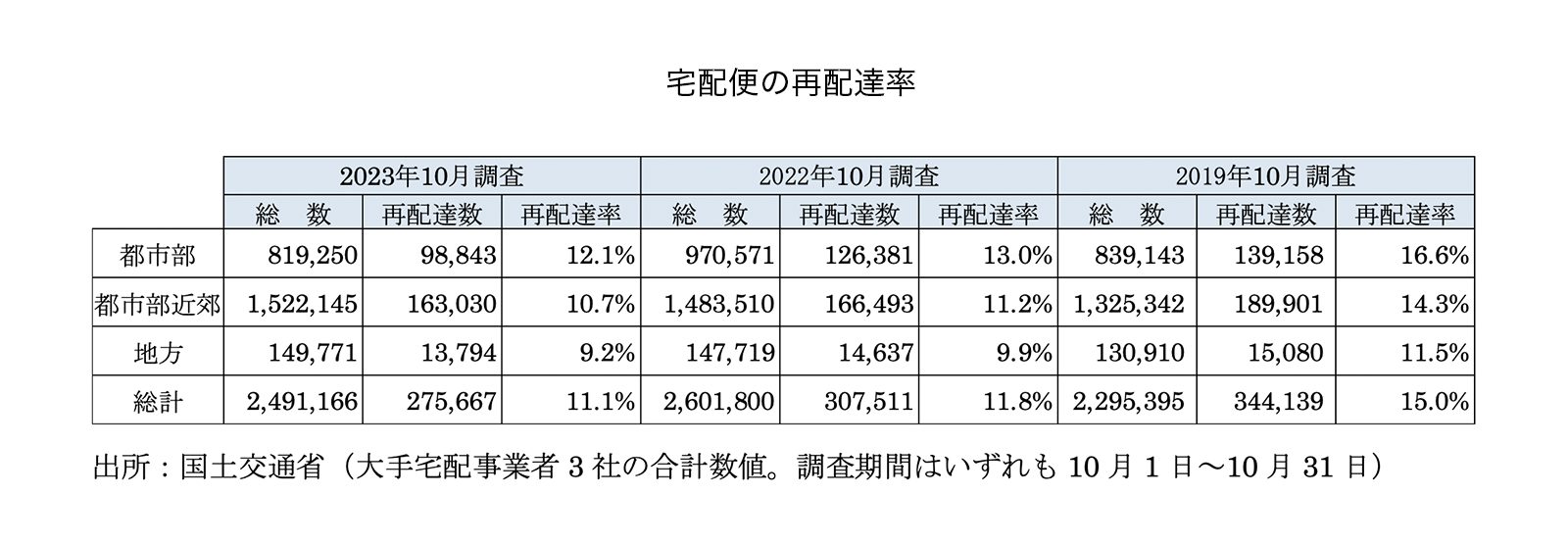

身近なところでは、再配達の問題があります。しかし、2023年の調査では、2022年と比較して再配達率がわずかながら低下しました。これは、オンラインで購入した商品を店舗で受け取るBOPIS(Buy Online Pick-up In Store)や宅配ロッカーの利用といった「クリック・アンド・コレクト」が徐々に浸透してきたことや、置き配が一般化していることも影響していると考えられます。

また、海外では試験運用が開始されているドローン配送や無人配送車の導入を始め、倉庫管理や配送ルートの最適化などAIやIoTの活用が注目を集めています。

物流の最適化について、こちらの記事でもより詳しく解説しています。

9.SNS×ECの新潮流

ソーシャルコマースが活況を呈する中、SNSを活用したECビジネスが主流に。UGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用したマーケティングや、ライブコマース、ショート動画を通じた商品の訴求が一般化してきたと言えるでしょう。インフルエンサーマーケティングの影響力も強まり、消費者の購買行動がSNSを中心に展開される傾向が続いています。

SNSでの購買体験の提供に大きな変化をもたらすであろうTikTok Shopについて、こちらの記事でも詳しく解説しています。

10.規制とセキュリティ強化

個人情報保護やデータ管理の規制が強化され、EC事業者にとってコンプライアンス対応が不可欠に。消費者のデータを適切に管理し、安全な取引環境を提供することが求められています。GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などの法規制に加え、新たな国際基準への対応も重要なポイントとなっています。また、インターネット広告などで気をつけたいのが、景表法によるステマ規制です。特に、インフルエンサーマーケティングを行う際には、細心の注意が必要です。

ECサイトにおける具体的なセキュリティ対策や安全なプラットフォームの選び方について、こちらの資料でも解説しています。

EC業界のトレンドを押さえるならShopifyがおすすめ

ここまで紹介したように、2025年のEC業界には、AIによるパーソナライズ、ユニファイドコマース、越境ECやサステナビリティなど、実に多様なトレンドが見られます。そして、こうした変化の激しい時代において、トレンドをすばやく取り入れ、柔軟に対応できるECプラットフォームの選定が事業成長のカギを握ります。

そこで注目すべきが、先ほどのGMVランキングでも圧倒的な1位を誇った「Shopify」です。世界175カ国以上で利用されているShopifyは、大企業からスタートアップ、個人事業まで幅広く支持されており、その柔軟性と拡張性の高さが大きな魅力です。

具体的には、Shopifyなら以下のようなトレンドに即したECサイトの構築・運営が可能です。

- パーソナライズドEC:アプリやAI連携で顧客ごとに最適な商品提案や購買体験を提供

- ユニファイドコマース・オムニチャネル:POS連携や在庫一元管理機能などにより、実店舗とECをシームレスにつなぐ

- 越境EC:多言語・多通貨対応、各国の決済手段や配送オプションに対応

- D2C戦略:ブランディングやデザインに強く、SNS連携やライブコマースとの親和性も高い

- BtoB EC:BtoB対応のプランがあるほか、アプリで必要な機能だけの追加など柔軟に構築可能

- サステナブル対応:自社のエシカルな取り組みをメールマガジンやブログで発信

- SNS×EC連携:InstagramやTikTokなど主要SNSとの連携により、スムーズなソーシャルコマースが実現

- セキュリティ・規制対応:GDPR準拠や最新のセキュリティ基準をクリアし、国際的な法規制にも対応

- 物流・ラストワンマイル最適化:外部倉庫との連携により在庫・出荷管理を自動化し、配送効率と顧客満足度の向上を両立

このように、Shopifyはまさに10のトレンドをすべてカバーできる稀有なプラットフォームです。これからのEC戦略において、ただの販売ツールにとどまらず、事業の成長を力強く支えてくれる“コマースプラットフォーム”として選ばれる理由があります。

Shopifyについて、こちらの資料で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

EC業界の課題と解決策

成熟してきたと言われるEC業界ですが、課題がないわけではありません。EC事業者にとって、集客やそれにまつわるコストはいつの時代も悩める問題です。そこで、よくある課題とその解決策について考えてみたいと思います。

顧客獲得コストの上昇と対策

「1:5の法則」をご存知ですか? これは、マーケティングの世界で新規顧客獲得には、既存顧客維持の5倍のコストがかかるという法則です。このことからもわかるように、顧客獲得コストはECを運営する上で避けては通れない問題です。

コスト上昇の原因としては、ECサイトの急増による競争の激化や、それに伴う広告費の高騰などが考えられます。また、消費者の情報接触経路が多様化していることもあり、従来の広告手法の効果が薄れてきていることもあるでしょう。

コスト削減を実現するには、まず検索エンジン最適化(SEO)を強化し、自然検索からの流入を増やすこと。さらに、SNSマーケティングを活用し、ターゲットに合ったコンテンツを発信することで、オーガニックな顧客獲得を促進できます。また、インフルエンサーマーケティングを取り入れて、信頼性の高い情報発信を行い、効果的なブランド認知を図ることを検討してもよいでしょう。

リピーターを増やすためのLTV向上施策

EC事業の持続的な成長には、新規顧客の獲得だけでなく、リピーターを増やしてLTV(顧客生涯価値)を向上させることが不可欠です。しかし、新規獲得に注力するあまり、既存顧客のフォローが後回しになってしまいがちです。その結果、顧客体験(CX)が十分に提供されず、満足度の低下につながることもあります。

さらに、顧客データの活用が不十分であると、パーソナライズされたアプローチが難しくなり、リピート購入を促進できないケースも少なくありません。

まず、顧客体験を向上させる施策が不可欠です。使いやすいECサイトの設計や、迅速で丁寧なカスタマーサポートを提供することで、顧客満足度を高めることができます。また、One to Oneマーケティングを導入し、購入履歴や行動データから顧客一人ひとりに最適化したオファーを行うことで、リピート率の向上が期待できます。さらに、顧客からのフィードバックを積極的に収集し、商品やサービスの改善や顧客との関係構築に活かすことも、LTV向上の重要なポイントとなります。

なお、先ほど紹介したShopifyでは、MAツール「Dotdigital」と連携することで、顧客の購買履歴や行動データをもとに、効果的なパーソナライズ施策を自動化できます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

物流・配送の課題とその解決策

EC需要の増加に伴い、物流・配送の課題が顕在化していることは、上記の「2025年のEC業界を左右する10のトレンド」の中でも述べました。特に、配送コストの上昇やリードタイムの長期化は、多くの企業にとって頭の痛い問題です。また、ドライバー不足による配送品質の低下や、輸送にかかる環境負荷の問題も無視できなくなっています。

こうした課題に対処するためには、まず物流拠点の最適化が必要です。地域ごとに拠点を適切に配置することで、配送コストとリードタイムを削減することができます。また、配送方法の選択肢を増やすことも効果的です。

たとえば、店舗受け取りや置き配、ロッカー配送などを導入することで、再配達率を削減し、顧客の利便性を向上させることが可能です。加えて、環境負荷を軽減するために、電気自動車や自転車を活用したエコ配送を推進することも、今後の持続可能な物流戦略として求められています。

ECの物流・受注管理などバックエンド業務についてお悩みなら、こちらの資料もぜひ併せてご覧ください。

EC担当者なら押さえておきたい基礎知識

EC業界は、ECサイトやECモールなどを活用したインターネット上における商品の売買に関する業界です。EC業界を知るためには、ECに関する基礎知識も押さえておかなければなりません。

その中でも特に知っておきたい知識として、ECサイトの構築方法と、EC担当者に求められるスキルについて解説します。

ECサイトの構築方法と選び方

自社のECサイトを構築する主な方法には、「ASPカートシステム」「オープンソース」「パッケージ」「クラウドEC」「フルスクラッチ」の5種類があります。それぞれの構築方法の費用感や代表的なプラットフォームなどを表にまとめました。

| ASPカート | オープンソース | クラウドEC | パッケージ | フルスクラッチ | |

|---|---|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0~30万円 | 0~300万円 | 5万円~500万 | 300万~500万円 | 500万円~ |

| 月額費用 | 0~10万円 | 0~数万円 | 10万円~ | 10万円~ | 10万円~ |

| 拡張性 | △(サービスによる) | ○ | ○ | ○ | ○ |

| システム自動更新 | ○ | 更新作業が必要 | ○ | 更新作業が必要 | 更新作業が必要 |

| セキュリティ | ○ | 別途対応 | ○ | 別途対応 | 別途対応 |

| 代表的なサービス | STORES/BASE/Shopify など | EC-CUBE/Magento/WooCommerce など | Shopify/メルカート/ebismartなど | EC-ORANGE/コマース21/W2 Unifiedなど | |

| 事業規模 | 個人~中規模企業 | 中小規模企業 | 中規模企業以上 | 中〜大規模企業以上 | 大規模、特殊要件 |

表中の初期費用、月額費用に関しては幅があるためざっくりとした相場となっています。オープンソースの場合、サーバの用意からサイト構築、運用など、すべてを社内で行えば費用はそれほどかかりませんが、外注する場合は相当の費用が発生すると考えられます。

また、ASPカートは一般的に拡張性に乏しいとされていますが、Shopifyのように16,000を超える専用のアプリを使うことでさまざまな機能拡張が可能になるケースもあるので△としました。

Shopifyは、ASPカートのスピード感を持ったEC立ち上げとクラウドECの拡張性など、両方の良い点をもつ特殊なECプラットフォームです。アプリやメタフィールドなどを活用して柔軟なカスタマイズが可能であるだけでなく、個人向けのBasicプランから大規模なストアに対応可能なPlusプランまで、事業規模に合わせたプランが選べる点でも高いポテンシャルがあります。先ほども紹介しましたが、決済手段も豊富に選択できるため、越境ECの敷居がグッと低くなるなど、トレンドを押さえたEC運用に最適な選択肢と言えるでしょう。

このほかに、ECモールに出店してEC業界に進出することも可能です。ECモールへの出店は、自社でECサイトを構築する必要がないメリットがある反面、ブランディングが難しく価格競争に巻き込まれやすいといったデメリットもあります。そのため、自社でECサイトを立ち上げた上で、集客につながる施策として出店するのが効果的です。

EC担当者が身につけるべきマーケティングスキル

EC業界に関する基礎知識として、ECの担当者がどのような業務に対応しなければならないかも知っておく必要があります。EC担当者は、商品の企画から顧客対応まで、幅広い業務に対応しなければなりません。

ECサイトの事業規模が一定以上であれば、業務を細分化してチームを分けて人員を配置することになるため、各チームの業務に対応したスキルを身につける必要があるでしょう。一方、事業規模が小さい場合、担当者にはさまざまな業務に臨機応変に対応できる柔軟性と高い業務遂行能力などが必要です。

ECの成功を支えるデータ活用術

EC運営において、データドリブンなアプローチは不可欠。ECサイトのデータ分析も重要な仕事になります。例えば、パーソナライズドECを実践するなら、顧客分析は欠かせません。

では、どのようなデータを収集してどう活用するか、いくつか例を見ていきましょう。

顧客分析

顧客の属性、購買履歴、閲覧履歴などを分析し、セグメントを特定。それぞれのセグメントに適したマーケティング施策を展開することで、リピート率やコンバージョン率の向上が期待できます。また、顧客の行動データをもとに、パーソナライズされた商品提案や情報提供を行うことで、顧客満足度を向上。問い合わせやレビューをチェックして、改善点を特定することも重要です。

商品分析

売れ筋商品、関連商品のデータを活用し、品揃えや価格設定を最適化。商品の組み合わせや推奨商品を提案し、客単価向上を図ります。特に在庫管理やプロモーション戦略において有効です。

広告の効果測定

メールマガジンの開封率、キャンペーンの成果などを分析し、マーケティング施策の最適化を図ります。また、サイトデザインやコンテンツを改善するには、A/Bテストの実施が有効です。

こうしたデータ戦略を成功させるために、さまざまなツールがあります。

- アクセス解析ツール(Google Analyticsなど)

- ヒートマップツール(Microsoft Clarityなど)

- 自然検索流入分析ツール(Googleサーチコンソールなど)

- A/Bテストツール(Optimizelyなど)

このように、自社サイトのデータを分析することは重要ではあるものの、そのデータだけに踊らされるのではなく、業界全体を見渡すことも必要です。広く公開されている市場調査の情報も活用して、市場トレンドの把握、競合分析、顧客ニーズの特定などを行うことで、より的確な戦略を立てることができます。

パーソナライズECにも重要な顧客分析とその効率化については、下記のリンクで詳しく紹介しています。

今後のEC業界を勝ち抜くなら、Shopifyでトレンドを押さえたECサイト構築を

EC業界は今後も、パーソナライズドEC、ユニファイドコマース、越境ECなどを中心に、さまざまな分野で進化を続けていくと予想されます。この変化の波をチャンスに変えるには、トレンドを先取りし、スピーディかつ柔軟にECサイトを構築・運営できる体制が求められます。

その実現のために最適な選択肢が、多様なニーズに応える拡張性と高い運用自由度を備えたShopifyです。先述の通り、流通総額でも圧倒的なシェアを誇るShopifyは、これからのECビジネスを力強く支えるプラットフォームとして高い注目を集めています。

とはいえ、ECサイト構築には、マーケティングやプログラミングなどの知識です。自社に最適な形でShopifyを活用したいと考える方は、構築支援を行う企業を活用することをおすすめします。

株式会社ウェブライフでは、Shopifyを利用したECサイト構築から運用までフォローする法人向けサービスBiNDecを提供しています。Shopify Platinumパートナーの認定業者として、新規立ち上げはもちろん、リプレースやマーケティング支援まで、豊富な実績にもとづく支援を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

\業界のトレンドを掴んだEC構築なら/