2025年6月10日、「コスメECのLTVを高める成功モデル」をテーマに、BiNDec(WEBLIFE)・AnyGift(AnyReach)・チャネルトーク(Channel Corporation)によるリアルイベントを開催し、化粧品やヘルスケア業界のEC事業者や関係者が集まり、LTV向上、チャネル戦略、ブランド体験、ツール活用など、ECサイト運営の課題について意見が交わされました。

本記事では、イベントで行われたパネルディスカッションの内容をもとに、今後のECサイト運営に必要とされる考え方や工夫を紹介します。

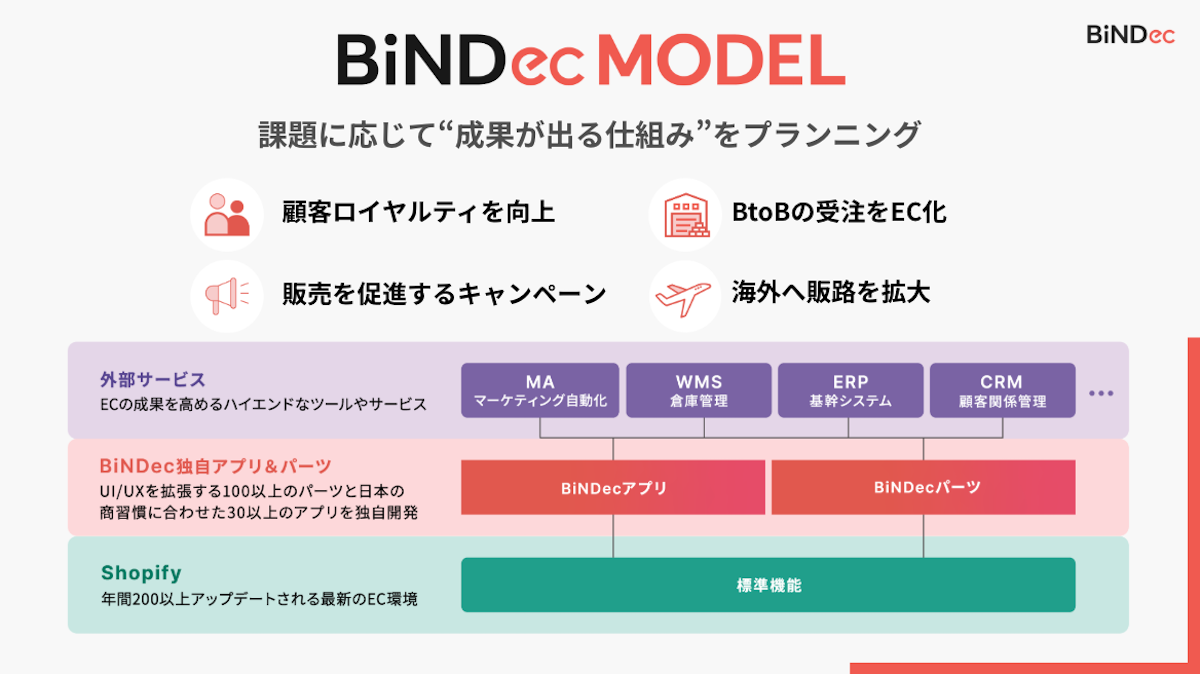

コスメECのよくある課題を仕組みで解決!Shopify構築運⽤サービスのBiNDec MODEL コスメについて詳しくはこちらご覧ください。

なぜ韓国はEC化率50%超? ブランド起点の設計とチャネル戦略

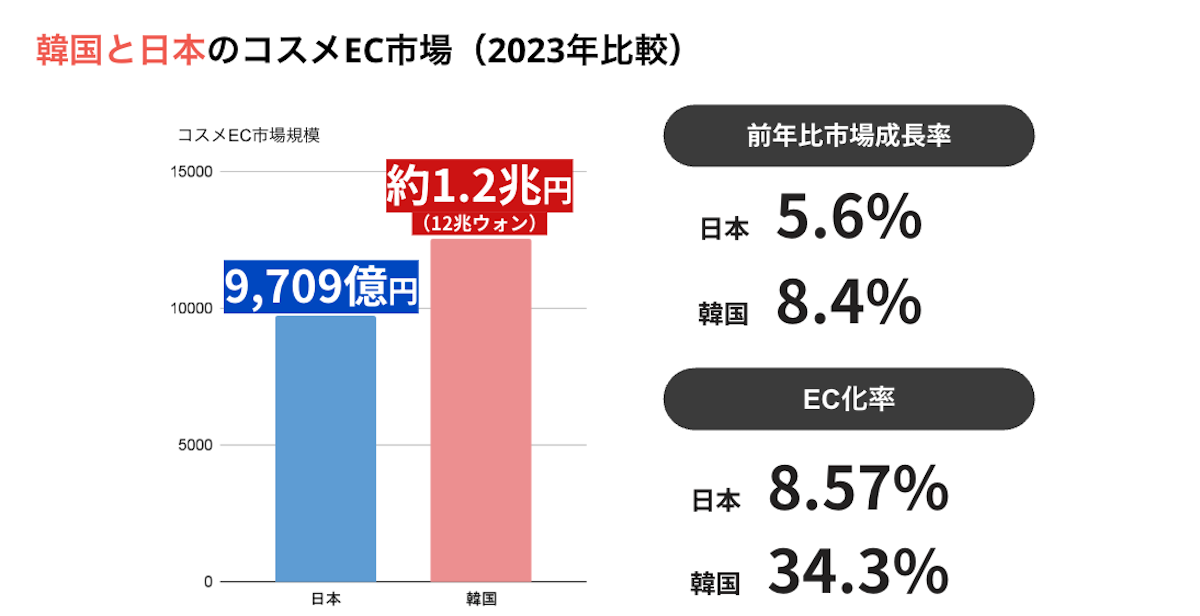

韓国の化粧品市場は、ここ数年で世界的に急成長を遂げています。2023年の化粧品・医薬品業界のEC化率を見てみると、日本は8.57%であるのに対し、韓国は34.3%と大きく差があることがわかります。このEC化率の背景には、韓国の化粧品ブランドはECサイトを中心に顧客体験の設計がなされている点があります。今回のイベントでは、韓国と日本の比較を通じて、より本質的なチャネル戦略と顧客体験のあり方が浮かび上がりました。

調査元:経済産業省、韓国統計庁

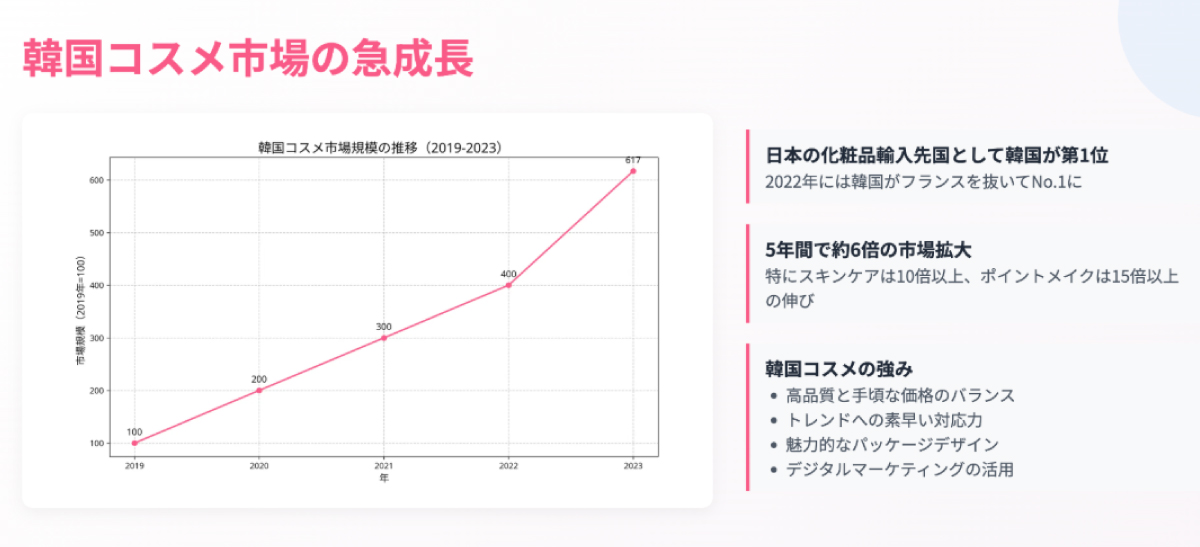

韓国化粧品ブランドの成長力|ECサイト起点の戦略が世界市場を切り拓く

韓国発のWeb接客ツール「チャネルトーク」を展開する玉川氏は、韓国ではブランド立ち上げの段階から「まずECで売る」ことが当たり前になっていると話します。2023年時点で34%超のEC化率も、今では50%を上回っているという情報からも、ECサイト主導の戦略が根付いてきていることがわかります。

また、日本への化粧品の輸出額では、フランス、アメリカに次いで第3位に位置しており、今後はアメリカを抜く可能性もあるとの見解が共有されていました。グローバルへの展開においても韓国の化粧品ブランドの勢いは非常に強く、成長を続けています。

4つの販売チャネルの明確な役割分担が生む新規獲得とLTV向上

韓国の化粧品ブランドがLTVを高めるために活用しているのが、4つの販売チャネルの使い分けです。

- ECモール(Qoo10など):価格訴求とランキング対策による“集客、新規獲得”の場

- 自社ECサイト:顧客との関係性を育てる“ブランドの本丸”でありマーケティングの場

- SNS/インフルエンサー:話題性と共感を生む“広がり”の装置

- O2O:オンラインでの体験を補完し、接点を深めるリアルの場(実店舗)

印象的だったのは、韓国ではECモールのセールのタイミングに合わせて、ブランドが自社のECサイトの顧客に対してECモールでの購入を促す設計をしている点です。あえてECモールでの売上をつくることで、ランキング上位に入り、さらに認知と売上を広げるという逆流の導線がしっかりと仕組み化されています。

このように、各チャネルに明確な目的を持たせ、それらを横断的に活用する姿勢は、日本のECサイト運営でも取り入れたい考え方です。

マーケティングの場としての自社ECサイト活用に日本が学ぶべき点

日本では、ECサイトは「売上を上げる場所」として捉えられることが多く、実店舗と同じように短期的な成果を求められる傾向があります。ですが、韓国の化粧品ブランドでは、ECサイトを「ブランドと顧客が向き合う場所」として活用しているという違いがありました。

ECモールで商品を購入したあとに、改めてブランドのECサイトを訪れる顧客はブランドのファンである可能性が高いです。そういった顧客に向けて、ブランド側はECサイトを通してアンケートなどで対話を重ね、得られた声を商品開発やマーケティング施策に反映させています。

つまり、ECサイトは「販売の場」であると同時に、ブランディングとマーケティングの中核でもあるという位置づけです。この考え方が、韓国ブランドのLTV向上を支える一因になっているのです。

共感から自然に「買いたくなる」TikTokやInstagram活用の設計術

動画やSNSを活用したプロモーションにも、日本と韓国で違いが見られました。中国発の動画SNS「TikTok(ティックトック)」のEC機能である「TikTok Shop」が2025年6月に日本に上陸したことが、業界内でも話題になっています。

そんな中、韓国ではブランド公式のTikTokやYouTubeといったSNSは、商品の直接的な販売促進ではなく、ブランドや商品の印象を最適に伝える演出の場として活用しています。SNSを通じて「買わせる」のではなく、共感や関心から「買いたくなる」状況を自然に設計するような、日常の中に自然に入り込む内容が多く誰にどんな文脈で届けるかというペルソナ設計が重視されているのです。

日本でもSNSマーケティングは広く行われていますが、韓国ブランドのように文脈のある共感設計を軸としたSNS活用は、今後の差別化において大きなヒントとなり得るでしょう。

eギフトが実証する「1人が買うと2人と接点が持てる」設計の強み

顧客との最初の接点をどこに設計するか。これは、ECサイト運営にとって重要なテーマです。韓国と日本におけるギフト文化の違いや、SNSを介したブランド認知の拡がり方には、それぞれの市場が持つ価値観が如実に表れています。

日本と韓国におけるギフト文化の違いが示す「価値」の捉え方

ギフトに対する価値観には、国によって違いが見られます。たとえば、韓国では「どのくらいの価値のものを贈ったか」に注目される傾向があり、明確な価格帯のギフト商品が選ばれることも多いようです。一方で、日本では、相手の好みに合ったアイテムを丁寧に選んだり、ラッピングの細やかさに価値を見出す文化が根付いています。

こうした違いは、ECサイトにおけるギフト機能の設計にも影響します。日本市場においては、よりパーソナライズされた提案や配慮のある設計が求められるため、柔軟な選択肢を顧客に提供できるeギフトサービスが注目されています。

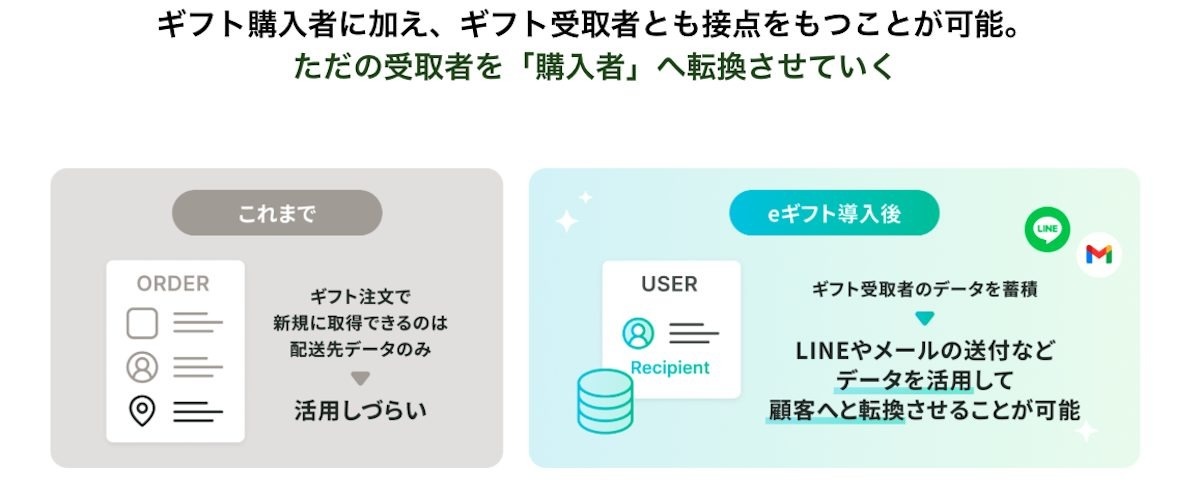

ブランドが、購入者と受取人の両者と繋がれる。AnyGiftが生む新規接点

eギフトが登場してから現在に至るまで、利用シーンは「ちょっとした贈り物」から「記念日やライフイベント向けのギフト」へと拡がっています。スターバックスの500円チケットのようなカジュアルギフトが主流でしたが、近年では平均単価が5,000円〜7,000円へと上昇(*1)し、モノを贈るeギフトに変化しつつあります。

*1 出典:AnyReach株式会社「【AnyGift】母の日の流通金額が前年比約250%を記録、eギフトがイベント当日需要の最大化に貢献」(2024年5月、自社調べ)

加えて、eギフトにはもう一つの重要な側面があります。

「僕たちがギフトに着目をした背景には、ブランドとして“新規顧客をどうやったら増やせるか”という問いがありました。ギフトの良いところは、1人の顧客が購入すると、その商品は更にもう1人へ届く。つまり、1つの取引から2人の顧客との接点が生まれる構造があるんです。」と、中島氏は話します。

通常のECサイトでの販売は、1人の顧客が商品を購入し完結しますが、ギフトではギフト自体の購入者と贈られる相手の2人がブランドに触れるというユニークな仕組みが成立します。

実際、ECサイトの売上のうち、ギフトが20%やそれ以上を占めるブランドも登場(*2)しており、新規顧客の獲得手段として注目が集まっています。「贈る」という行為がブランド認知の起点となる点で、eギフトは従来の販促とは異なる強みを持っているのです。

*2 2025年5月、AnyReach株式会社調べ

成功事例から学ぶ、CX改善&売上アップの最速アクション

化粧品を扱うEC事業者からは、「頑張って運用しているのに伸び悩む」「広告コストに見合う成果が出ていない」といった声も多く聞かれます。一方で、着実にLTVやCVを伸ばしているブランドも存在します。ここでは、イベントで紹介された最新の成功事例から、成果につながる考え方と実践を紹介します。

LTVについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

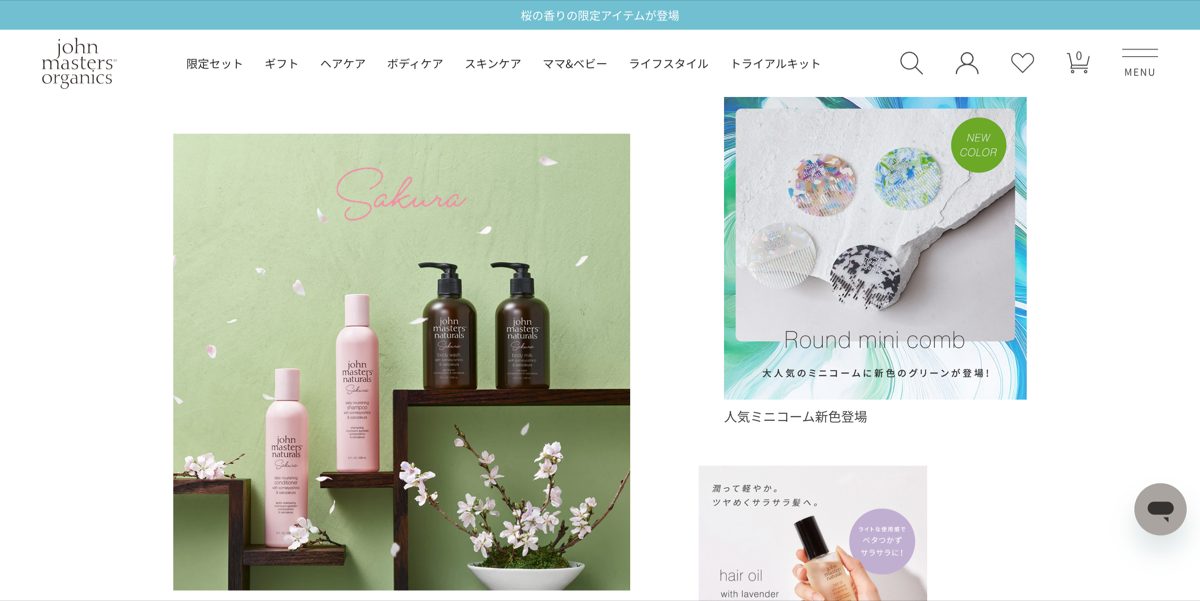

会員ID分断を解消|ジョンマスターオーガニックが選んだShopify×ERP

ジョンマスターオーガニックは以前からShopifyでECを運用していましたが、運用ルールに合わせたカスタムアプリの影響で、各種フローが複雑化し、システム連携やCS対応に多くの負担がかかっている状態でした。

BiNDecはこの課題に対し、Shopifyの標準機能や既存のShopifyアプリを活用し、極力カスタマイズを排除したECサイトの再構築を提案しています。

さらに、ECサイトとあわせて基幹システム「Oracle NetSuite」を導入することで、実店舗・ECサイト・ECモールの販売データを集約し、BIツールを通じてPDCAサイクルを回すことが可能になり、各施策の効果や収益性を可視化した上で最適な意思決定を行える体制が整いました。

加えて、実店舗とECサイトの会員IDを統合し、チャネルをまたいだ購買履歴の分析と個別アプローチを実現することで、キャンペーン設計やメールマーケティングの高度化により、顧客ロイヤルティの向上を目的としたマーケティングにも取り組んでいます。

コスメECのよくある課題を仕組みで解決。業界特化型のEC構築・運用支援サービス「BiNDec MODEL コスメ」の詳細は下記をご覧ください。

ギフトと価格設計でブランドの立ち位置を築いたAmuse

韓国発の化粧品ブランド「Amuse(アミューズ)」は、プレゼント需要を取り込む価格帯と世界観で、ECサイトを起点に急成長を遂げています。同社は、百貨店の化粧品では高すぎる、ドラックストアの化粧品では満足感が足りない、と考える“間”の層を狙った価格とギフトの設計により、ターゲットにしっかりと刺さる商品戦略を実現しています。

特にギフトとして贈りやすい価格帯・デザインにフォーカスすることで、新規顧客との接点の創出とLTV向上の両立を実現しています。

“タイミング訴求”でLTV向上。ROAS20万%を達成したTroiareuke

ECサイトのマーケティング効率を極限まで高めた事例として紹介されたのが「Troiareuke(トロイアルケ)」です。既にブランドを知っている訪問者への効率的なアプローチによって、ROAS達成率が20万%という驚異的な成果を記録しました。

この施策のポイントは、ECサイトの顧客に対して広告を出すということです。例えば、「あと1,000円で送料無料」という訴求が良い例でしょう。5,000円以上で送料無料という条件がある中、4,000円前後で購入しようとしている顧客に対し、「あと1,000円で送料無料になります」とメッセージを出すことで、多くの顧客が追加購入に至り、売上が大幅に伸びたといいます。

このように、自社のECサイトにおいては「誰に」「いつ」「何を伝えるか」がシンプルながらも極めて重要であり、例えばDotdigitalのようなMAツールとの連携によって、その実行精度がさらに高まっていることが語られました。

Dotdigitalについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ECサイトで集めた顧客の声を商品開発や販促施策に活かす

いずれのブランドにも共通していたのは、「自社ECサイト=売る場所」にとどまらず、“ファンとの接点”として活用しているという点です。

ECサイトを「販売の場」にとどめるのではなく、顧客との関係を深める場として設計することが、LTV向上の鍵になっています。

ブランドに対して熱量の高い顧客ほど、自発的にフィードバックをくれたり、商品を広めたりする存在になり得ます。そうした“声”に応えられる環境を整えることが、リピート率や顧客ロイヤルティの向上へとつながっていくのです。

AIで変わるEC運営術|作業の自動化で人が戦略に専念する体制へ

ECサイトの設計や顧客体験は、AIの登場によって大きな転換点を迎えています。今回のイベントでも、ShopifyのAIアシスタント「Sidekick」や、Web接客ツールでのAI活用、そして未来の購入体験として注目されるバーチャル空間の進化について議論がなされました。

ShopifyのSidekickで実現する「話すだけで構築できるEC」時代

ShopifyがリリースしているAIアシスタント「Sidekick」は、2025年夏に日本語対応も進み、管理画面上での指示に応じて、画像の生成やデザイン変更、プロモーション設定などを自動で行えるようになっています。プログラマーやエンジニアがいなくともECサイトのデザインや構築を行える時代がすでに到来しているのです。

これにより、例えば「先月売れなかった商品をセール設定し、トップページに掲載する」といった作業も、言葉で指示を出すだけで完結できるようになるのです。

Sidekickなど、注目しておきたいShopifyの最新のアップデート情報は、下記の記事をご覧ください。

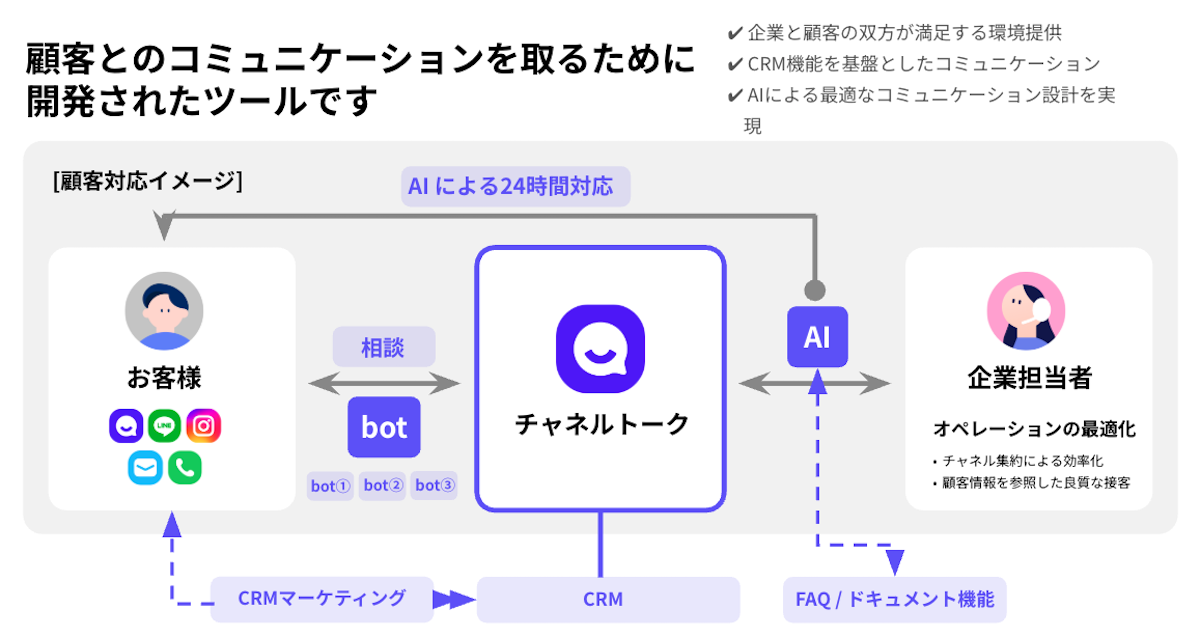

選ばれたのは人ではなくAIだった。“声にならない顧客ニーズ”に応えるWeb接客

Web接客ツールでもAIによる進化は進んでいます。「こんな商品が欲しい」「肌に合うアイテムはどれか」といったチャットベースの相談に対し、リアルタイムで案内ができるようになっていますが、これは、単に利便性の向上にとどまらず、これまで購入をためらっていた層の背中を押す役割も果たしています。

実際、日本のECサイトでカスタマーサポートとしてAIを導入したチャネルトークの事例では、訪問者の疑問を解決する手段として、人間のオペレーターよりもAIでの応答の方が約3倍多かったという結果が出ています。理由の一つは、「人に迷惑をかけたくない」「恥ずかしい」という、日本ならではの心理的ハードルです。AIであれば、そのような気兼ねなく質問ができるため、購入前の疑問や不安が解消され、CVにつながる可能性が高まります。

つまり、Web接客ツールのAIはただの効率化ツールではなく、売上の機会損失を防ぐための重要なタッチポイントとしても機能しているのです。

訪問者ごとに最適化された商品・価格・見せ方が常識に?

AIの進化は、商品情報の文章や画像の生成だけにとどまりません。今後は、訪問者ごとに最適化されたEC体験そのものが、スタンダードになる可能性が高まっています。

たとえば、あるECサイトへの訪問者には価格重視の商品ラインナップを、別の訪問者には新作や限定品中心のページ構成を表示するといった形で、訪れる人ごとに商品・画像・価格・レコメンドが最適化される未来が現実になろうとしています。

このようなパーソナライズが進んだECサイトの在り方は、すでにAmazonなどの大手プラットフォームで実現されていますが、その流れが各ECサイトにも波及していくのではないかと、中島氏は予測しています。

これにより、CV率の向上だけでなく、顧客体験そのものがより豊かに、効率的に進化していくと考えられるでしょう。

顧客体験とLTVを高める、化粧品ECにおすすめのShopifyアプリ

顧客体験の質を高めるには、単にUIや動線を整えるだけではなく、体験そのものの構造や接点設計を見直すことが求められます。今回の登壇者が展開しているeギフトやWeb接客のサービスは、そうした本質的な見直しに寄与するソリューションなのです。

AnyGiftで母の日売上前年比約250%を記録。新規購入率90%超の理由|AnyGift

相手の住所を知らなくてもLINEやSNSでギフトが贈れるAnyReachの「AnyGift」は、贈った側と受け取った側の双方とブランドの接点を創出できる仕組みとして注目されています。

特にギフトを通じた新規流入や、平均単価の向上といった成果が数多く報告されており、イベント直前の駆け込み需要の取りこぼし防止や、受け取り主が内容や日時を選べる仕様など、ギフト体験自体の設計にも柔軟に対応しています。

グローバル導入社数18万超え。アジアNo.1のWeb接客サービス|チャネルトーク

Channel Corporationの「チャネルトーク」は、実店舗のような「声かけ」体験をECサイト上で再現できるWeb接客ツールです。特に「購入の背中を押す」「疑問を解消する」という2つの機能に特化しており、チャットやポップアップ、さらにはAIを用いた応対によって、接客品質を維持しつつオペレーションの効率化も実現します。CSコストを削減しながら、顧客ロイヤルティやCVRの向上につなげる点が、導入企業から高く評価されています。

Shopifyによる化粧品ECの成功が詰まった「BiNDec MODEL コスメ」

これまで見てきたように、LTVを高めるためのチャネル設計や顧客接点の最適化を実現する手段として、Web接客やeギフトなどの活用が重要です。しかし、それらを一から構築し、現場で運用可能な形に落とし込むには相応の知見とリソースが求められます。

WEBLIFEでは、ゼロからECサイトの設計・開発を進めるのではなく、約20年にわたるECサイト構築と運用の経験と、最新のトレンドやテクノロジーを掛け合わせた「BiNDec MODEL」をご提案しています。これは、実績ある機能や構成を基盤に、各ブランドや事業のステージに応じて柔軟にカスタマイズできる構成モデルです。

Shopifyを軸に、AnyGift、チャネルトーク、Dotdigitalといった実用性の高いShopifyアプリや独自開発のBiNDecアプリを組み合わせ、必要なタイミングで段階的に導入できる柔軟な設計を採用。UI/UX設計・デザインからアプリ構成、データ構造、セキュリティまで、運用現場の実務に基づいた支援を通じて、ECサイトの可能性を着実に成果へとつなげます。

顧客との関係性を見直し、持続的なつながりを築いていくために、今こそ、ECサイトを次のステージへと進めるタイミングかもしれません。BiNDecが、現状の課題や目指す方向性を丁寧にヒアリングしながら、最適なスタートをご提案します。