アパレルECとは何?

アパレルECとは、インターネットを使って衣料品やファッション商品の販売を行うEC(電子商取引)のことです。EC(イーシー)という言葉はすでに多くの人にとって馴染みがあると思いますが、Electronic Commerceの略で、「eコマース(e-Commerce)」と言われることもありますし、「ネット通販」「オンラインショッピング」なども、ほぼ同じ意味です。

本記事では、アパレルの自社ECをスピーディに立ち上げやすいECプラットフォームの代表例としてShopifyにも触れながら、運用の考え方を解説します。

とはいえ、Shopifyのような高い拡張性を持つプラットフォームだからこそ、どの機能をどう選び、どの順番で導入していくべきかに悩むケースも少なくありません。アパレルECに必要な施策は多岐にわたり、自社のブランドや販売戦略に合った構成を整えるには、戦略的な設計が求められます。市場の伸びを自社の「成長」や「成果」へつなげるには、個々の機能導入だけでなく全体設計まで含めた“仕組み化”が欠かせません。

本記事では、アパレルECにおける市場環境と販売形態の変遷を踏まえながら、立ち上げや運営に必要な要素を整理していきます。

アパレルECの市場規模は?

アパレルECは、ウェブサイトブームに次いで2000年ごろから勃興します。最初期にECサイトを立ち上げたブランドにはザッポス(シューズ、後にAmazonに買収)、GapやJ.Crewなどがあります。

日本では、インターネットモールの楽天市場が1997年にスタートしたこともあり、モール内にショップを開設するブランドが増えていきました。その後、人気ブランドが揃ったファッション通販サイトのZOZOTOWNが人気になりました。

2000年代後半に入ってくると、決済システムなどの汎用的な環境も整備されてきて、自社ECサイトを立ち上げるブランドも徐々に増えてきます。当初は試着や返品がしづらいなどの問題もありましたが、スマホの普及によってECの一般化も進み、コロナ禍を経てさらにEC市場規模は伸びています。

アパレルECの市場規模と今後の推移

2004年のアパレル分野の市場規模は1,830億円、EC化率が1.6%(※1)でした。日本のアパレルECは約20年をかけて約14倍にまで成長しています。

※1:経済産業省「ECOM・NTTデータ経営研究所 共同 「平成16年度電子商取引に関する実態・市場規模調査」より

経産省の「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」によればBtoCのEC市場規模は15兆2194億円で、物販系分野のEC市場全体の18%以上をアパレル関連が占めており、市場規模の金額順では「食品関連」に次いで2位に入ります(2024年)。

「衣食住」という言葉で筆頭に挙げられるように、アパレル分野は人々の生活に不可欠であり、実際に市場規模の観点からも大きなニーズがあります。ですが、総務省家計調査によれば1世帯あたりの衣類の年間平均支出は年々落ち込んでいます。

これには、温暖化で冬服アウターの需要が低くなっていること、SDGsの高まりでファストファッションによる短期サイクルでの買い換えが減少していることなども要因として挙げられます。ファッションに興味を強くもつ若い世代の人口が減少していることも要因とも考えられます。

日本の物販系分野BtoC EC市場規模とEC化率(衣類・服装雑貨等)

| 年 | EC市場規模(円) | EC化率 |

|---|---|---|

| 2016年 | 1兆5,297億 | 10.93% |

| 2017年 | 1兆6,454億 | 11.54% |

| 2018年 | 1兆7,728億 | 12.96% |

| 2019年 | 1兆9,100億 | 13.87% |

| 2020年 | 2兆2,203億 | 19.44% |

| 2021年 | 2兆4,279億 | 21.25% |

| 2022年 | 2兆5,499億 | 21.56% |

| 2023年 | 2兆6,712億 | 22.88% |

| 2024年 | 2兆7,980億 | 23.38% |

出典:経産省「電子商取引に関する市場調査報告書」

アパレル業界のEC化率の変遷

一方で、世界のEC化率に目を向けると、2023年現在のEC化率は22.88%で、アメリカでの35%(※2)、中国では40〜45%(※3)と推計されており、EC化率は、まだまだ伸びていくことが予想されます。その理由としては、若い年齢を中心にスマホでの購買に慣れてきていること、同時にアパレルブランド自体が積極的にEC化を進めていること、また、実店舗を持たず、ECモールなども介さないD2C(Direct to Consumer)のファッションブランドも増えていることなどが挙げられます。

※2:Digital Commerce 360「Apparel/Accessories Ecommerce Statistics」2023年上位1000のアパレル&アクセサリー販売におけるEC化率 より/※3:EC DB 「Fashion Industry in China」中国アパレルECのEC化 オンラインストアのシェア より

ただし、毎年1〜2%ずつとゆっくりの伸びになっていることや、国内アパレル市場全体は人口減などから大きく伸びることはないと考えられます。需要は横ばいでもEC化率は伸びるという状況下で成果を出すには、チャネル横断で“買いやすさ”と運用効率を同時に高める設計がポイントになります。

ファッション・アパレル分野でD2C ECを立ち上げるメリット

様々なECサイトの種類があるなかで、アパレルブランドがD2CのECサイトを立ち上げるメリットは何でしょうか。以下に主なものをまとめました。

顧客と直接つながり、深い関係を構築できる

ECモールに出店した場合、そこでの顧客はモールの会員であり、ブランドは多様な選択肢の中のひとつに過ぎません。顧客データもECモールが保有し、限定的にしか取得できません。

一方で、D2Cでは、顧客が自社サイトで会員登録や購入を行うため、すべてのデータを自社で得られ、顧客の実像を掴みやすくなります。また、顧客管理(CRM)を行うことで、顧客の一人一人にアプローチが可能です。例えば、ポイントプログラムなどを通じてブランドに対するロイヤリティを高めてもらい、ブランドと顧客の関係をより深いものにできます。

冒頭で紹介したShopifyには、顧客管理の機能や、より詳細に施策を実施するためのアプリ・ツールが豊富にあります。ポイントプログラムの導入も同様です。ShopifyのPlatinumパートナーである「BiNDec」は、そのノウハウから最適なアプリの開発も行っており、「BiNDec|ポイント」もそのひとつです。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

購買履歴に基づいたパーソナライズ施策を展開できる

D2Cでは、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされたマーケティングが可能です。効果が高い例として、購買履歴や閲覧データに応じたレコメンドがあります。顧客が過去に購入した商品や閲覧したページに基づき、「あなたへのおすすめ」として自社の新しい商品や別のラインの商品を提案できます。

また、CRMを活用して、ターゲットを絞ってクーポン・メール配信したり、特定の商品をカートに入れたまま購入に至っていない顧客や、特定のジャンルを好む顧客層に対し、限定的なクーポンやセール情報を配信することで、購買を促すことができます。

ECモールでは他のショップに埋もれてしまったり画一的な提案になってしまいがちですが、D2Cではブランドごとにオリジナルの施策を展開できるため、顧客満足度とリピート率の向上に直結しやすくなります。

たとえば、Shopifyで構築したECサイトであれば、DotdigitalのようなMAツールを導入することで実施可能です。ただし、MAツールは単体で導入するだけでは十分に効果を発揮できません。購買データや会員情報とどう連携させるか、アパレル特有のCRMシナリオをどう設計するかといった初期設計が成果を左右します。

ここで頼れるのが、BiNDecのようなShopify Platinumパートナーです。豊富な構築実績から、Shopifyと各社のEC課題を理解したうえでDotdigitalなどのMAを最適に組み込み、アパレルECに必要な「パーソナライズ」「リピート施策」「ポイント連携」までスムーズに展開できる環境を整えます。

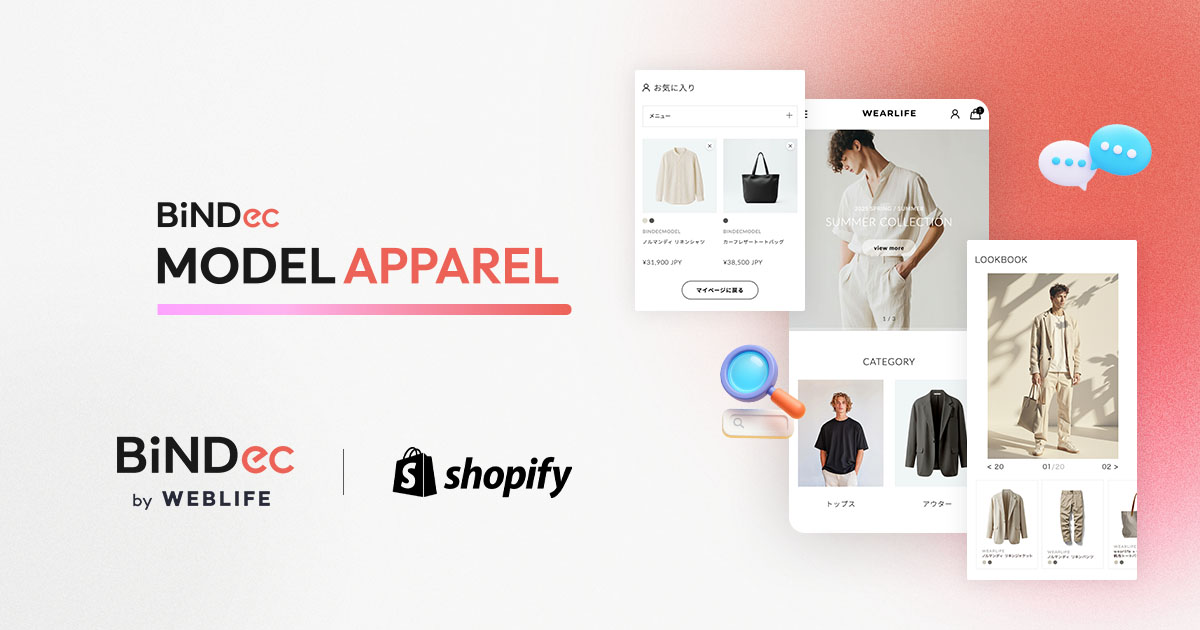

そのための構築モデルとして、ShopifyベースのアパレルEC構築モデル「BiNDec MODEL アパレル」があります。アパレルECに必要な機能をあらかじめ整理しているため、迷わず効率的に成果へつなげることができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

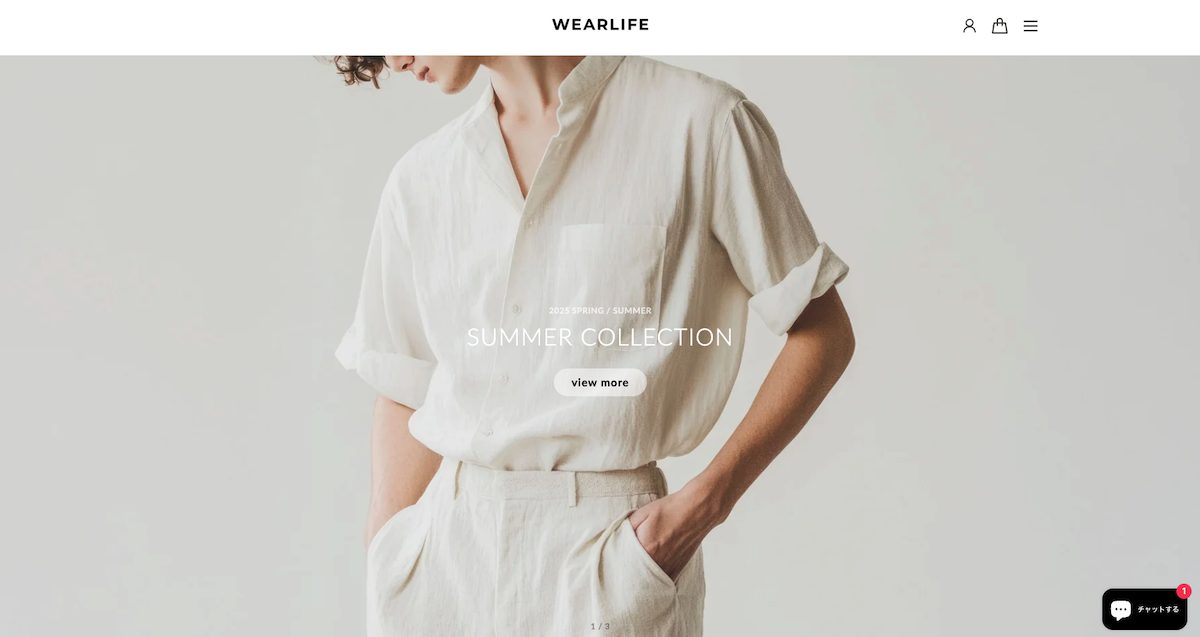

ブランドの世界観を自由に表現・コントロールできる

ECモールにはWebページのレイアウトやデザインに制約が多く、ブランドの世界観を十分に表現することは難しいです。D2Cであれば、ECサイト全体をブランドの世界観に合わせたデザインにすることができます。

ブランドが守りたいビジュアルの基準やストーリーにフィットするデザインによって、ブランドメッセージを伝える力が大幅に上がります。

また、UI/UXなどを改善して顧客体験のコントロールすることも重要です。一貫したブランド体験を提供しサービス向上となるほか、顧客体験の改善によってコンバージョンの向上につながります。

Shopifyでは、様々なブランドデザインに対応できるテンプレート(テーマ)が豊富に揃っています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

利益率の向上と柔軟な価格戦略

手数料の面でも違いがあります。ECモールは一般的に、販売額の10〜30%程度の手数料(マージン)が発生します。とくに販売額が成長するにしたがって、最初は気にならなかった手数料が大きな負担となってくることがあります。D2Cではこの手数料が不要になるため、利益率を改善させることができます。

また、ECモール全体のセール期間やキャンペーンなどの催事に参加していくことが多くなりますが、顧客は「同じメーカー(性能)ならば、少しでも安い」商品を購入しがちなため、価格競争に巻き込まれ、出店者は疲弊しがちです。D2Cであれば、手数料がかからない分を還元するなど、独自の取り組みや戦略に基づいた価格設定が行えます。

ファッション・アパレルECサイトの種類は?

改めて、D2C-ECサイト含め、ファッション・アパレル業界で主流のECサイトの運営スタイルを知っておきましょう。D2Cに加えて様々な販売チャネルを持つことで、それぞれのプラットフォームのユーザー層にリーチできるようになります。

主に以下の3つのタイプに分類できますが、ここまで説明したようにとくに自社EC(D2C)やOMO連携を前提にする場合、拡張性の高いShopifyは有力な選択肢になるでしょう。

D2C型、自社EC型(メーカー・ブランド直販)

メーカーやブランドが自社でECサイトを立ち上げ、消費者に直接商品を販売するタイプの形態です。間に仲介業者を挟まないため、以下のような特徴があります。自社EC構築のプラットフォームの代表例として挙げてきたShopifyは、16,000を超えるShopifyアプリからアパレルのD2C運用に必要な機能を事業の成長段階に合わせて追加し、拡張していける点が魅力です。

- ブランドの世界観を表現:ECサイトのデザインやコンテンツを自由に構築でき、ブランドが持つ独自の価値観やストーリーを顧客に深く伝えることができます。

- 顧客との直接的な関係構築: 顧客データ(購入履歴や閲覧履歴など)を直接収集できるため、パーソナライズされたマーケティングが可能になります。

- 利益率の向上: 中間マージンが発生しないため、利益率が高まりやすいのが特徴です。

- 運営コストや体制構築: 自社ECの構築・運営ノウハウ、サーバー・セキュリティ管理、マーケティングなどさまざまな面で自社管理が必要です。

サブスクリプションタイプ 「レンタル」や「スタイリストによる提案」型など

D2C型の中には、一回ごとの購入を前提としない新しいモデルも登場しています。その例がサブスクやレンタルです。

- サブスクリプション: 定期的に補充を届けるなど、月額制、定期購買の販売です。消費財では顧客が毎回行う購入の手間を抑えられ、販売者は定額収入が見込まれるためLTV・売上の増加が見込めます。

- レンタルサービス: 「洋服は所有せず、必要な時だけ借りる」といったコンセプトで、顧客は月額料金を支払うことで様々な洋服を楽しめたり、高額な最新の電化製品や自動車が利用できるサービスがあります。顧客にとっては、まとまった支出をしなくても欲しいサービスや物を使えること、販売者にとってはレンタル単価としては高めに設定できることがメリットです。

- スタイリングサービス: 顧客の好みや体型データをもとに、プロのスタイリストが洋服を選び、定期的に届けるサービスです。これは、洋服選びの手間を省きたいというニーズに応えるものです。

D2Cは拡張の自由度が高い一方で、どの機能をどの順番で組むかが成果に直結します。立ち上げ段階から「必要機能のセット」と「導入順序」を知っている支援事業者のサポートを受けることで、スピーディな立ち上げと運用の安定性を両立できます。

Shopifyには、公式に認定を受けたパートナーがいます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ECモール型(マーケットプレイス型)

楽天市場、Amazon、ZOZOTOWNなどのECモールに、複数のブランドやショップが出店するモデルです。このタイプの主な特徴は以下の通りです。

- 初期コストを抑えられる: 自社でECサイトを構築する費用や手間がかからず、モールが提供するシステムを利用して手軽に始められます。販売ノウハウなども提供される場合があり、コンサルティングを得られるので新規参入がしやすいと言えます。

- 集客力の高さ: 多くのユーザーが日常的に利用しているため、新規顧客へのリーチが容易です。

- 多様な品揃え: ユーザーにとっては、複数のブランドの商品を比較検討しやすく、ワンストップで買い物を完結させることができるため、固定客が生まれており、自社ECよりも顧客が安定しやすいと言えます。

- 長期的に見た場合の手数料やブランディングの難しさ: 導入のしやすさに対して、長期利用ではシステム利用料などの固定コストがネックになっていきます。また、モール内では独自性が出しづらいため、デザインやブランドの世界観などのブランディングを築くことが難しくなっていきます。

- マーケティングの難しさ:顧客情報は基本的にモール事業者から提供されない場合が多いため、顧客に対してブランド独自のマーケティング施策が難しくなります。

重要なのは、各販売チャネルごとの得意不得意を把握して、戦略を立てることです。Shopifyでは、各種ECモールと連携し一元管理をできる機能も充実しています。商品の情報や在庫状況を同期させることで、管理の手間を大幅に省けます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

SNS・アプリ連携型(ソーシャルコマース型)

InstagramやTikTok、LINEなどのSNSとEC機能を連携させるモデルです。このタイプは、特に若い世代を中心に支持を広げています。

- SNSのショップ機能:Instagramのショップ機能やTikTok Shopを利用すれば、フォロワーやフィードの閲覧者がSNSから商品を購入できるようになります。ただし、特にInstagramの場合はその背景にはハブとなる自社ECサイトが必要です。

- ライブコマース:インフルエンサーやブランドの担当者がライブ配信を通じて商品を実演・紹介し、その場で商品の購入を促します。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用:ユーザーがSNSに投稿した写真や動画を、商品ページに掲載することで、リアルな人気や着用イメージを伝え、購買意欲を高めます。

SNSは集客や販促のためのチャネルと考え、自社ECサイトやECモールへの導線として活用されることが一般的です。なお、ShopifyはInstagramやTikTok Shopと連携するためのツールも充実しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ネットオークション型・フリマ型

メルカリやヤフオクのように、消費者同士が直接商品を売買するCtoC(Consumer to Consumer)のプラットフォームでもBtoC運用が増えています。メルカリShopsやヤフオクのストア出店などがこれにあたります。

- ユーズド・リユース市場の拡大: サステナビリティへの関心の高まりを背景にリユース市場が拡大しています。

- 販売のサブチャネルとして:基本的にはメインチャネルとしてではなく、セールや在庫処分など訳あり品などを販売しやすい場所として検討できます。

- 公式サイトで販売できないシーズン品など: セールも終わり、公式ECでは露出できないものや、価格を下げたい場合などに、本家サイトと切り離して販売できるメリットがあります。

プラットフォームによって商品名検索や自動値下げなどの高度な機能、集客がしやすくなるため、個人事業主に近いショップではフリマ型の運用は合っているケースも多いようです。

ファッション・アパレルECの特徴と最新トレンド

ファッション・アパレルECは、単に商品をECで販売するだけでなく、OMO(Online Merges with Offline)に代表される顧客体験の向上や新しい販売手法トレンドが生まれています。ここでは、Shopifyの活用事例も交えながら、注目トレンドを紹介します。

なお、ここで紹介する施策は効果的ですが、単発導入ではなく全体の設計に落とし込んでこそ再現性が生まれます。以降の事例や施策は、その視点で読むと設計のヒントになるでしょう。

ポップアップショップ・体験型店舗

衣類やシューズなどは、購入前に似合うのかどうか、サイズが合うのか試したいというニーズが強くあります。また、コロナ後のリアル回帰もあり人気なのが、期間限定で展開するポップアップショップや、「売らない店」とも呼ばれる体験型店舗です。

ポップアップストアは、百貨店やイベント会場などに、短期間(一般的には数日〜数週間程度)だけオープンする仮設の店舗です。オンラインのみのD2Cブランドなどの場合はブランド認知拡大なども兼ねて人気の施策です。

体験型店舗は、顧客が商品を手に取って試すことができたり、ブランドの世界観を実感するための店舗形態であり、丸井の「売らない店」のようにその場で購入せず、ECサイトからの注文を促すOMO型のスタイルもその一例です。

このような形式では、在庫リスクの低減や顧客データの収集がしやすく、オンラインマーケティング施策の最適化に寄与します。一方で、在庫を持ち、その場での購入も可能な体験型店舗もあり、目的や業態によって運用スタイルは多様です。

Shopifyは、POS連携(販売時点情報管理)も可能です。ポップアップストアの開催時には、ECサイトとの在庫管理や顧客情報を一元化できます。他にも、ポップアップストアの入場や体験のチケットをECサイトで販売するなどの連携手段もあります。BiNDecが支援を行う一保堂茶舗の事例をこちらで紹介していますのでぜひご覧ください。

ショールーミング対策

ショールーミングとは、実店舗で商品を試着したり性能を確かめた上で、オンライン上でより価格の安い商品を探して購入する行為です。以前からある消費者行動ですが、ECがより充実していくなかで、実店舗を持つブランドではどのように売上につなげるか、対応に迫られています。

ヨドバシカメラのように、店頭商品のバーコードを読み取って自社のECサイトへ呼び込んだり、専用アプリを使ってOMOを実現している丸井や、オンワード樫山のような例もあります。他にも、実店舗限定のクーポンを発行したり、そのクーポンを共通利用で自社ECで利用できることで他社へ流れることを防ぐなどの方法もあります。

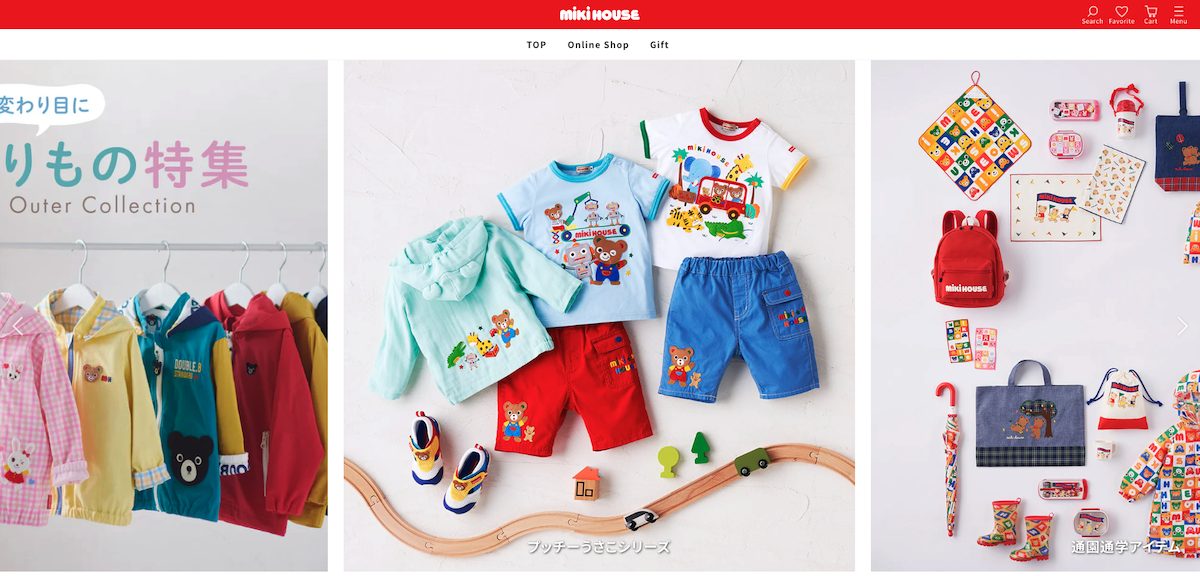

Shopifyでは、オンラインとオフライン連携を強化しながら販売促進施策を打つことが可能です。OMOへの取り組みに注力しているミキハウスの事例でも詳しく解説しています。

ライブコマース

ライブコマースとは中国をはじめとするアジア圏で急速に普及した販売形態で、ECサイト上やSNSなどでの動画ライブ配信を通じて商品を実演販売する手法です。インフルエンサーやブランド担当者がリアルタイムで商品を紹介することで、ユーザーの質問に答えたり、コーディネートの提案をしたりすることができ、購買意欲を高めます。

日本ではアパレルやコスメ業界のスタッフがInstagramライブで商品解説をしたり、商品のリリースをしたりすることが増えていますが、ECサイト上でもライブコマースの配信を可能にする「Firework」というツールもおすすめです。

ShopifyのECサイトでライブコマースを行った事例などにも触れています。こちらの記事もぜひ併せてご覧ください。

オンライン接客の充実

ECサイトで迷っている顧客に対するサービスとして、実店舗の接客のように気軽に質問できる環境を整えようという流れが盛んです。AIチャットボットもその一例ですが、時間帯によっては、スタッフによるきめ細かい顧客対応も人気です。

顧客にとって、チャットを利用すると電話やメールで発生しがちな「待ち時間」が解消されるほか、専門家から個別にアドバイスをもらえることで購入前の疑問を解消しやすくなり、イメージと異なったがための返品の削減にも寄与します。

Shopifyでは基本機能としてShopify Inboxというアプリでチャット対応や問い合わせが可能です。ほかにもAIを利用したチャットボットツールの導入もしやすくなっています。例えば「チャネルトーク」は精度の高いAI機能を有していて、会話の文脈に沿った適切な回答を提示することが可能です。

また、会話の内容はチャット内のCRMにも反映されるため、顧客が再訪した際には過去の会話や購入履歴に沿った提案をチャットボットから表示することもでき、顧客体験の向上が狙えます。

チャットツールの選定や設定、運用の最適化には一定の専門知識が必要です。BiNDec MODEL アパレルではチャットツールの導入支援もサポートしています。チャネルトーク導入事例やLTV向上、チャネル戦略、ブランド体験についてこちらの記事で解説しています。

サステナブルファッションの広がり

一時期、一世を風靡した「ファストファッション」のように、短期間で買い換えが発生するファッションや衣類サイクルは、サステナブルではないという考えが、Z世代を中心に広まっています。SDGsへの関心も高まり、環境や社会に配慮したサステナブルなものづくりを行うブランドが増加し、消費者の間でもその重要性が認知されつつあります。リサイクル素材の利用(アップサイクル)や、フェアトレード、受注生産による在庫削減などが活動例として見られます。

環境に配慮する世代の顧客とつながるためには、大量生産やスピードよりも、ブランドそのものがどう温暖化対策に取り組んでいるか(カーボンニュートラル)や社会への貢献が行われているかを見せることが必要です。画一的なマーケティングではなく、企業として明確にビジョンを示した上でアクションを行うことが、顧客の共感を呼び、ブランドへの信頼へとつながります。

こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

アパレルEC運営の課題と対策

アパレルEC市場の広がりを踏まえると、さらにEC販売へ力を入れたいところです。ここではアパレルECで起こりやすい課題と対策について解説します。ECサイトを運営してはいるものの伸び悩んでいる場合は、運営方法を見直す必要があるかもしれません。

課題① 新規顧客獲得(初回購入)のハードルが高い

アパレルECでは商品を試着できないため、新規顧客とっては初回購入のハードルが高いと言えます。“いいな”と思っても、「サイズが合わない」「イメージと違うかもしれない」といった購入リスクが気になってしまうことで、知っているブランドや着たことがあるブランドに安心感を持ちがちです。

対策

対策として、ECサイト上での顧客体験の改善が大切です。商品イメージを伝えるにしても多様な写真や動画を用意することに加え、モデルの身長や体型などを明記し、バリエーション豊かな試着写真を用意することで消費者の不安に対応します。

また、購買に関する不安に関しても先回りした顧客対応を行います。たとえば返品ポリシーや送料、サイズガイドなど、分かりやすくまとめたFAQページを充実させます。先ほど解説したチャットボットで顧客からの質問にリアルタイムで対応するのも効果的です。疑問解消とともに購買の後押しがしやすくなります。

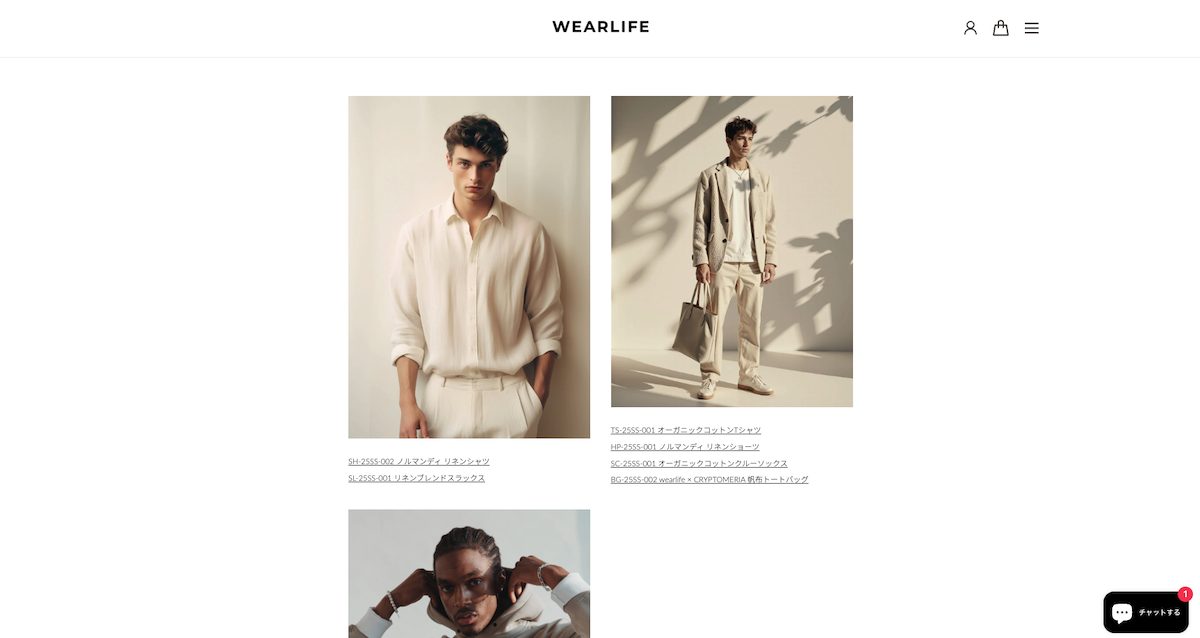

また、LOOKBOOKコンテンツを用意するのも効果的です。アイテム単体ではなくコーディネート全体を見せることで、訪問者に「この服を着たら自分はこう見える」というイメージを喚起させ、購入のハードルを下げる効果が期待できます。

LOOKBOOKから各商品ページへリンクすることで、訪問者が自然とECサイト内を回遊しやすくなり、滞在時間やCV率向上にもつながるほか、セット購入や関連商品の提案(クロスセル)につなげやすくなります。

LOOKBOOK機能も備えたBiNDec MODEL アパレルについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

課題② リピート率が低く、LTV(顧客生涯価値)が伸びない

ブランドが顧客に強く認知されていなかったり、モールの中の1ショップとしての認識だと初回購入のみで終わってしまうケースが多々あります。顧客の育成やCRM(顧客関係管理)に力を入れて対策していく必要があります。

対策

個々の顧客にパーソナライズしたマーケティングを行い、「次はこれを買ってみよう」と思えるような提案を行います。例えば、購入した商品に合わせたコーディネートの提案や、関連シリーズの新商品のお知らせをLINEメッセージやメールで送ったり、次回購入で使える限定クーポンの配布などが有効です。

パーソナライズの究極は、「ブランドのファンである」という自覚を持たせたり「相談できる人がいるブランド」のような信頼関係を顧客にもってもらえることです。そのためには、ケア方法の案内や購買後のフォロー、ブランドの魅力や商品に対する思い入れなども知ってもらえるチャンスを作って発信したり、コミュニケーションを取っていきましょう。

CRMの施策としては会員制度やポイントプログラムも有効です。まず初回に入ってもらうことで会員情報を登録してもらい、会員割引やランク制度などのインセンティブによって、購入モチベーションを高めることができます。

Shopifyで高度なパーソナライズ施策を実施できるツールとして「Dotdigital」もおすすめです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

課題③ 在庫・SKU管理の複雑さ

サイズ、色、デザイン、季節物などの理由でSKU(最小在庫管理単位)が膨大になりがちなアパレルECでは、在庫管理が煩雑化し、欠品や過剰在庫によって機会損失や売りそびれが発生しやすくなります。

対策

もしも実店舗とECサイトで在庫管理が別になっている、店舗ごとに店頭在庫が管理されているなどの状態であれば、在庫の一元管理ができるようにDXが必要です。ECサイトを複数持っていてもそれぞれのチャネルの在庫情報を一元管理できるシステムもあります。販売機会の損失や過剰在庫を減らし、「買いたいのに無い」「あったのに売れなかった」問題を解決しましょう。

在庫管理と合わせてECに対応するWMS(倉庫管理システム)やOMS(注文管理システム)の導入も検討すべきです。小規模事業であるためスタッフが手作業で発送作業をしているというケースも見受けられますが、今後の成長を鑑みるとあまり理想的ではありません。また、ERP(基幹業務システム)と連携し、商品の動きを把握し、販売戦略へ繋げられる体制づくりを行いましょう。

オーガニックコスメブランドのjohn masters organicsが実践するERPの活用事例をこちらの記事で紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

課題④ 集客コストの増加とCVRの低下

ECサイトでは欠かせない集客手段であるネット広告も、入札価格が高騰しており、放置すれば、新規顧客獲得単価(CAC)が高騰してしまう傾向があります。また、せっかくECサイトに集客しても、サイト訪問後の購入につながらなければ、広告費用が無駄になってしまいます。集客とCVという両輪で取り組まなければなりません。

対策

集客の面では、中長期的に自社チャネルの活用を強化することが重要です。SNS運用やSEO対策など、自社でコントロール可能な情報発信チャネルを活用することで、広告への依存を抑えることができます。さらに、ブランドの世界観を反映したコンテンツを継続的に発信することで、新規顧客の獲得と既存顧客のファン化の両方に寄与します。

また、ECサイトと連動したスマホアプリを導入することで、ユーザーのスマートフォン上での存在感を高め、プッシュ通知による情報発信も可能になります。加えて、スタッフブログなどを通じてブランドの価値観や人間味を伝えるコンテンツを提供することで、顧客との関係構築を促進し、ブランドへの愛着を育むことができます。

CVの改善については、UI/UXの改善と、ランディングの最適化が検討対象です。商品ページ自体が買いやすいページになっているのか、決済につまずきはないのか、などWebページや内容の改善をまず行います。また、カゴ落ちやサイトからの離脱を防ぐには、離脱した訪問者にリマインドメールを送ったり、離脱しそうな際にクーポンを表示するなどのUI導入なども効果があります。

離脱後にリテンションなどで呼び戻すコストを考えると、なるべくランディングから直接コンバージョンすることが望ましいです。そのために最小クリックで購入完了するようなスピーディでユーザー体験に優れたショッピングカートを使うことも大切です。

Shopifyでできるカゴ落ち施策について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Shopifyで実現したアパレルブランドの成功事例

ここでは、BiNDecが構築を支援し、Shopifyによってブランドの世界観を表現しながら、事業を大きく成長させたアパレルブランドの成功事例をいくつかご紹介します。

ミキハウス

ミキハウス

「ミキハウス」は、日本を代表する高級ベビー・子ども服ブランドです。以前は別のECプラットフォームを使用していましたが、海外展開も視野に入れ、越境EC機能が充実しているShopifyに移行。実店舗との在庫連携も強化し、オンライン・オフラインを融合させた顧客体験を提供しています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

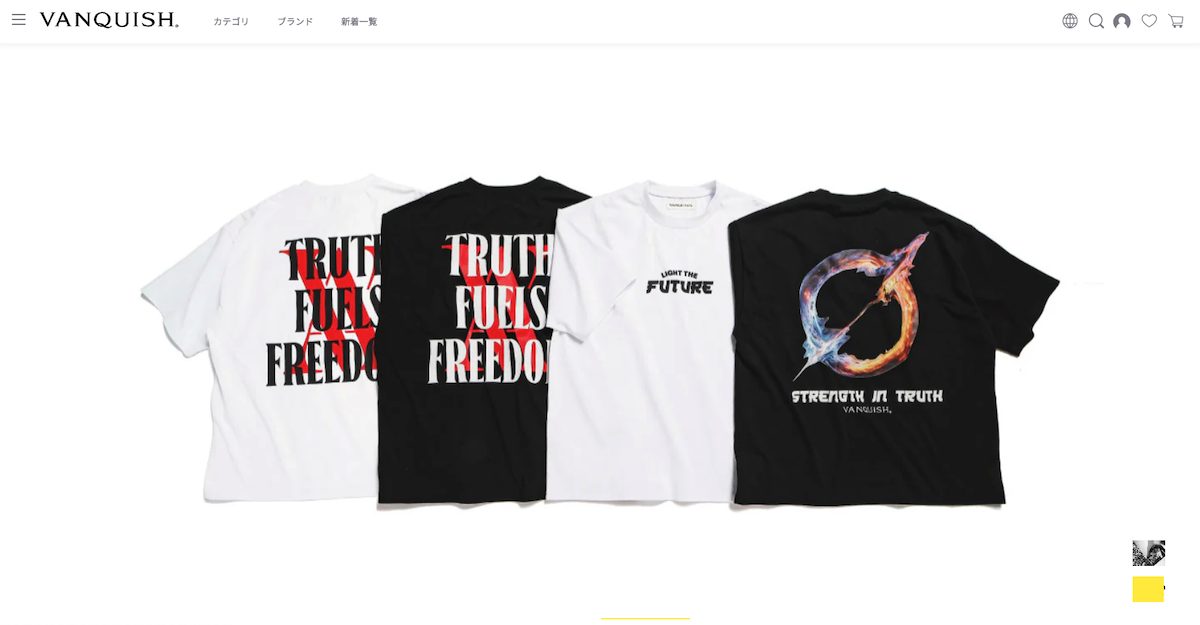

CENO.jp(せーの)

「せーの」は、「VANQUISH」「LEGENDA」などを展開するアパレル企業です。複数のブランドを運営する中で、各ブランドの独自性を保ちつつ、運用効率を高める必要があり、Shopifyを採用。柔軟なサイト構成で、各ブランドが持つ世界観を損なうことなく、統一された環境でECサイトを構築・運営できるようになりました。後払いを導入したり、中国・台湾などの海外へ向けても対応し越境ECにも進出しています。

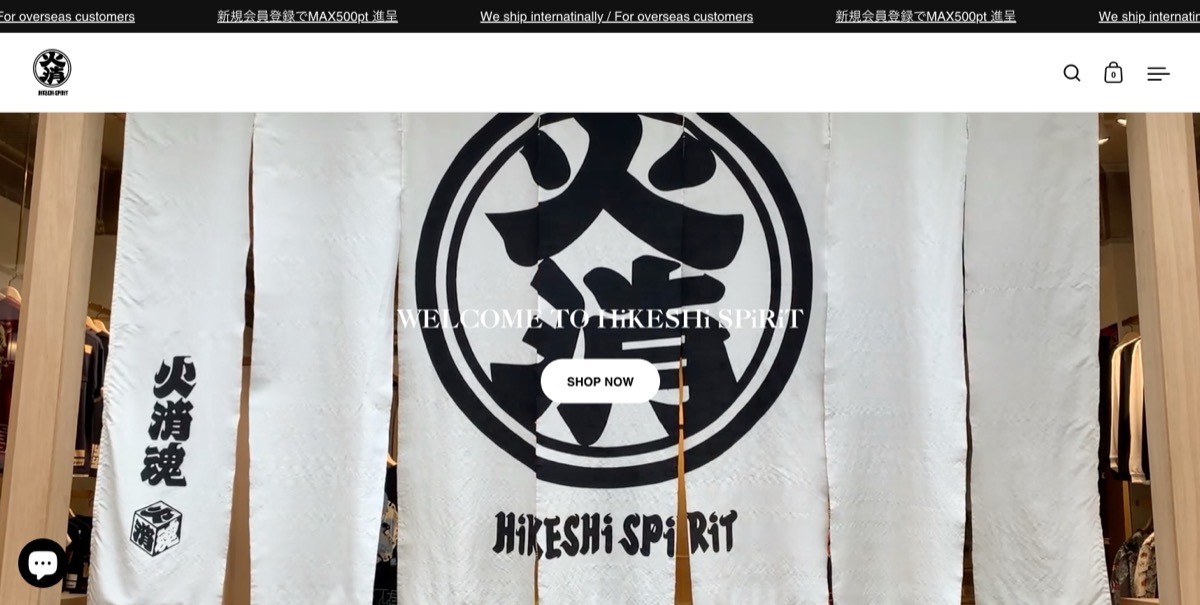

火消魂(HiKESHi SPiRiT)

「火消魂」は、江戸時代の「火消し」をテーマにしたアパレルブランドです。インバウンドをターゲットとしてブランドを展開するなかで、越境ECに進出、Shopifyでグローバル展開を行っています。

OMO施策のひとつとして、ShopifyアプリのeasyPointsを導入し、店頭のPOSシステムであるスマレジと連携することで実店舗とECのどちらで商品を購入しても共通のポイントシステムが利用できるようになっています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

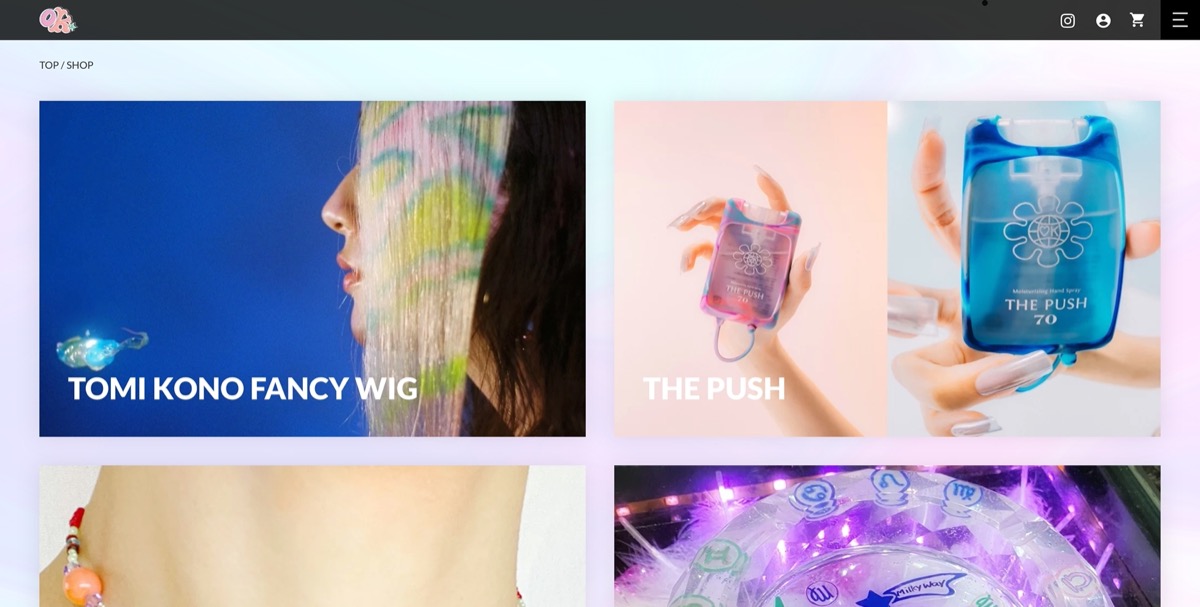

OK

「OK」は、モデルの水原希子氏が立ち上げたプロジェクトです。クリエイティブでPEACEな思想を共有できるクリエイターたちと共にアート作品やプロダクトコラボやイベントを行っています。ECサイトにShopifyを利用することで個性的なサイトデザインと機能性を両立。

アパレルECの成功にShopifyがおすすめな理由

ここまで見てきたように、アパレルEC市場で成功するためには、単に商品を販売できる仕組みを備えるだけでなく、ブランドの世界観を伝え、顧客と直接つながり、変化するトレンドに柔軟に対応していくことが重要です。

こうした課題を解決し、効果的に自社ECを運営するためのプラットフォームとしておすすめなのが、Shopifyです。

Shopifyとは

Shopifyは、世界175以上の国と地域で利用されているECプラットフォームです。多くの企業が自社のECサイトにShopifyを導入しており、アパレルブランドにも選ばれています。

Shopifyはテンプレート機能やカスタマイズ用言語が用意され、ブランドの世界観を伝えるオリジナリティのあるデザインのECサイトを、予算と期間を抑えECサイトを早期に構築できます。ランニングコストの抑制にもつながります。

世界で信頼されるサーバー性能も見逃せません。フラッシュセールや新製品発売などのイベント時の集中アクセスでも顧客を待たせることのないカートの処理能力を備え、クレジットカードを扱う企業と同レベルの「PCI DSSレベル1」に対応するセキュリティの高いサーバーを利用することができます。

さらに、アプリストアから様々な機能を追加できる拡張性の高さが最大の特徴です。これにより、前述したような最新のトレンドや課題への対策を、自社のECサイトに柔軟に取り入れることが可能です。

プラットフォームとの比較から見るShopifyの優位性

アパレルブランドのEC運用を考えた場合、ECモール(例:楽天市場)、フルスクラッチ(独自開発)と比較したのが以下の表になります。

Shopifyと他のプラットフォーム比較

| 比較ポイント | Shopify | ECモール型(例:楽天市場) | フルスクラッチEC |

|---|---|---|---|

| ブランド表現 | ◎ 自由度高い |

△ 制限あり。モールのデザインに依存 |

◎ フルカスタム可 |

| 集客導線 | 自社構築が必要 | モール内に依存 | 自社構築が必要 |

| 初期コスト | 低〜中(初期費用) | 低(出店費用) | 高(開発費用) |

| 拡張性 | ◎ アプリ/連携API多数 |

△ モール内機能に依存 |

◎ ただし追加開発が必要 |

Shopifyは、フルスクラッチのように柔軟なデザインが可能で、ブランドイメージを統一したECサイトを構築できるのも特長です。それでいて、運用の負荷は比較的軽く、ブログの更新と同じくらいの手軽さで、商品情報の追加やキャンペーンページの作成なども社内スタッフだけで対応できます。

これにより、業務効率の向上や、スピーディかつ柔軟なキャンペーン運用が可能になります。

アパレルブランドのEC成功につながる施策

事例からもわかるとおり、アパレルEC市場で成功するためには、ブランドの世界観を表現できるECサイト、在庫管理・発送を省力化する効率的なバックエンド体制、業務の邪魔をしない管理画面や運用画面などは必須といえます。

その上で、アパレルECに欠かせない施策や成功につながる取り組みを紹介します。

会員限定のセールや先行販売で顧客を囲い込む

既存顧客に「このブランドの会員であること」の価値を提供し、定期的にリピート購入してもらえる取り組みです。例えば、会員限定で新作を先行販売したり、セールを早期に開催したりすることで、特別感を演出し、顧客の熱量を高めます。

Shopifyの場合、人気アイテムの発売時には、「BiNDec|Order limits(購入制限)」のようなアプリを利用し、一人あたりの購入点数を制限することで、転売リスクを防ぎ、より多くのファンに商品を届けることができます。

BiNDecが提供しているアプリは全て、BiNDec MODEL アパレルで利用可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

商品詳細ページのコンテンツを充実させて購入判断を後押し

ECサイトでは、実店舗のようにスタッフがその場で対応することができないため、商品詳細ページに十分な情報を提供するなど訪問者の疑問や不安に先回りして対応する設計が求められます。

例えば生地のテクスチャがわかる写真や、着用動画、着用シーンを想起させるスタッフコメントなど、写真や文章だけでは伝えきれない情報を充実させます。さらに、サイズチャートの他に、モデルの身長や着用サイズ、フィット感に関するスタッフのコメントや顧客レビューを掲載することで、購入前の不安や疑問を解消します。

サイズチャートはサイト全体で用意する必要があり、レビューは収集・掲載のためのプラットフォームが必要です。これらの機能もShopifyではアプリを使ってスピーディに搭載できます。

実店舗とECの統合で“買いやすさ”と“顧客体験”を両立

これからはショールーミング対策や一貫した顧客体験を可能にするためにも、実店舗とECサイトを連携させ顧客データの統合するOMO施策が不可欠です。

この際、顧客の会員情報をスマホアプリやPOSシステムと連携させることで、実店舗でもオンラインでも共通のポイントを利用でき、一貫した顧客体験を提供できます。ShopifyではYappliやSTORES ブランドアプリをはじめとしたスマホアプリ化サービスとの連携も可能であり、顧客情報の統合や統一された購入体験の提供もスムーズです。

また、Shopifyのロケーション機能などを活用し、ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取れる「EC購入&店頭ピックアップ」の提供も可能です。顧客は送料を気にせず、都合の良いタイミングで商品を受け取ることができ、利用する消費者が増えています。

STORES ブランドアプリとShopifyの連携について詳しくはこちらをご覧ください。

“ギフト対応”で購入チャネルを広げる設計

ギフト需要は、新しい顧客接点を生み出す貴重な機会です。アパレル小物などは、特にギフト需要にぴったりの商材のため、ぜひECでも対応を行いましょう。

Shopifyに対応するAnyGiftのようなe-GiftサービスをECサイトへ導入することで、相手の住所を知らなくてもギフトを贈ることができるようになるため、手軽に利用したいというギフト需要を取り込みます。

また、「BiNDec|ギフトラッピング」のような機能を使えば、ギフト用の梱包やメッセージカードをオプションで提供できるので、自社ECであっても手厚いケアができ、顧客満足度を高めることができます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ポイント施策でリピート率や購入単価をアップ

ポイント施策は、顧客に、自社ECで購入してもらうインセンティブを提供します。ECモールでは画一的なポイントプログラムとなりますが、自社ECであれば、独自のルールやインセンティブを設計することで、顧客ロイヤルティを強化できます。

Shopifyであれば、「BiNDec|ポイントアプリ」を活用すると、独自のポイントプログラムを簡単に設計できます。累計購入額に応じた還元率を設定することで、ロイヤルティの高い顧客を優遇する施策もできるので、強力なリピート促進となります。

会員顧客へのアップセル施策の一環としては、「BiNDec|ノベルティ」などを使って、「あと〇〇円で限定ノベルティプレゼント!」などとメッセージを表示すると、購入単価の向上を狙うことができます。

主なファッション・アパレルECモールの売上高・流通規模

ちなみに、アパレルブランドは、ECモールでの運用や複数ブランドなど複数のチャネル、ECサイトを展開して成功している例もあります。ここでは参考までに、アパレル関連の売上や取扱の多い企業やモールをピックアップしてその規模を示しました。

※モールの場合、データが公開されている場合は流通規模を[ ]で囲って記載。ブランドやメーカー、記載がない場合は基本的に年商を記載。

| モール/企業名 | 年商規模 [流通規模] |

アパレルEC | 備考 |

|---|---|---|---|

| 楽天市場 | [5兆9550億] | — | 楽天のEC事業における流通総額(GMV)で、楽天トラベル事業なども含まれる。総合モールで、うちアパレル比率は非公開 |

| Amazonジャパン | 4兆1375億 | 2,750億 | Amazonジャパンは取扱高を公開していないため、総合モールではあるが売上高のみ掲載。右はECDBによるファッション部門推計売上データ |

| LYショッピング事業 | [4兆3766億] | — | 2024年度のYahoo!ショッピング/LINEギフト/ZOZOTOWN/LOHACOの合算した流通額。全体のうちアパレル比率は非公開 |

| メルカリ | [1兆727億] | CtoCがメインではあるが、メルカリShopなどBtoCも2021年より開始し、アパレル、バッグなどの小売店の出店も増えている | |

| ユニクロ | 9322億 | 1369億 | 世界有数のアパレルブランド。2024年度の国内ユニクロ事業EC売上が右、ECの売上構成比は14.7%となっている |

| ZOZO | 6236億 | — | ユナイテッドアローズ、BEAMS、SHIPSなど9000以上のブランドを取り扱うアパレルモール。LYのグループ会社となったことで、Yahoo!ショッピングにもストア出店しており、売上を押し上げた |

| ベルーナ | 2083億 | 975億 | 通販カタログ系発祥のECとして、非常に好調なベルーナ。右は、呉服とアパレル雑貨ジャンルの売上額 |

| オンワード樫山 | 1782億 | 516.59億 | 23区などのブランドを有するメーカー。左は2024年のリアル店舗とECの合計売上高、右は、アイランド、ティアクラッセ、オンワードパーソナルスタイル、チャコット、クリエイティブヨーコ、大和、KOKOBUY、ウィゴーの合算したEC売上高。EC比率が29%、かつ、自社EC率が81%と高いのが特徴。ECでは、自社ECとしてOnward Crossetを展開 |

| スクロール | 840億 | 153億 | 通信カタログ系EC。2024年度決算資料。右はeコマース全体の売上。2023年、「AXES」単体では73億円に達した |

| アダストリア | 2756億 | 689億 | 2024年度決算の総売上とEC売上グローバルワーク、ニコアンド、ローリーズファームなどをはじめ30以上のブランドをもつアパレル企業。オンラインではand STの公式ファッション通販サイトにすべてのブランドを集結することで成功している |

| 丸井グループ | [4兆9269億] | 460億 | 2024年度決算のグループ全体の総取扱高(左)、海外データベースより得られた推計のファッションEC部門の売上(右)ファッションビル業態で知られる丸井はOMOに力を入れている。公式サイトは「マルイWeb Channel」 |

| 千趣会 | 456億 | 396億 | 「ベルメゾン」で女性衣料や雑貨などを販売する通販カタログ系企業。2024年の総売上が左、通販事業全体の売上が右。通販事業でマイナス成長が続き組織再編などを急いでいる |

| ジェイドグループ | [504億] | — | ロコンド、マガシーク、dファッション、ファッションウォーカー、LOCOMALLなど複数のアパレルモールを有するジェイドグループ。2024年度取扱流通総額が左。主要ECモールの一つ「ロコンド」単体の売上で192億に達した |

| Mediquitous(nugu) | [70億] | — | 韓国ファッション発のアパレルモール。2025年にクルーズからSHOPLIST事業を買収したことで流通額は大幅増加が見込まれる |

| 集英社(Happy Plus Store) | 60億 | — | 集英社の公式ファッション通販「Happy Plus Store」の売上高。アパレルモールとしての商品販売だけでなく情報発信も行う「コマースメディア」であることが特徴。会員数130万(2024年5月現在) |

| タカシマヤファッションスクエア | — | [39億] | 百貨店の高島屋の100パーセント子会社になる株式会社セレクトスクエアで運営するアパレルモール「タカシマヤファッションスクエア」の商品取扱高(2024年度)を掲載 |

| デイトナ・インターナショナル | 393億円 | 235億(推計) | 自社アパレルブランドFREAKS’ STORE、Vitamix、Firsthandなどを扱う公式ECサイトDaytona Park(デイトナパーク)を運営。EC化率6割、自社EC比率が35%。TSIホールディングスによる買収が決定している |

国内アパレル市場自体は長期的には伸び悩むことが予想されていますが、EC化率は今後も進展が期待されるため、アパレル企業の成長は、デジタルシフトをいかに行うかが焦点となっています。

実際に、通販カタログという紙の時代や、百貨店などリアル店舗販売のみの場合には差がなかったり突出していなかった企業が、デジタルシフトを遂げて順位を逆転する例があります。ベルーナ、スクロールなどはその例です。

あるいは、オンラインで自社ECに注力して成績を上げているジェイドグループやデイトナ・インターナショナルのような企業もあります。

ブランドの世界観とスピーディで効率的なEC運用を両立させるには仕組みが必要

ここまで、アパレルECで成功するための対策や、アパレルのD2CにはShopifyがおすすめの理由、モール含めて複数のチャネルを展開してこそ事業成長することについて触れました。

これらの施策を個別に導入・運用するには、それなりのコストや専門的な知識が求められてしまいます。

そこで、Shopifyの特性を最大限に活かし、400を超えるEC構築のノウハウからアパレルEC立ち上げに最適なアプリや機能を詰め込んだ構築モデル「BiNDec MODEL アパレル」が解決策となります。

BiNDecが提供する本サービスは、アパレルECに欠かせない集客、接客、在庫管理、CRMの機能も提供可能。ブランドの世界観を表現しつつ、リピート施策も強化できるため、アパレルECを成功に導くための最適な選択肢となります。

自社のアパレルECを大きく飛躍させたいとお考えであれば、BiNDecへお問い合わせください。

\アパレルECをShopifyで始めるなら/

![Shopify流!推し活から“売れる仕組み”を公開。動画×CRMでつくるEC戦略[イベントレポート]](https://bindec.jp/wp-content/uploads/2025/08/555953147452_thumbnail-1.jpg)