EC市場は、2025年後半から2026年にかけても大きな成長が見込まれています。しかし、それだけに事業者間の競争が激化していくことは避けられません。

目まぐるしく変化する市場でビジネスを持続的に成長させるためには、最新のECトレンドへの対応と、それを柔軟に実現できるECプラットフォームの選択が鍵となります。

ここでは、OMO(実店舗とECのシームレスな融合)、越境EC、顧客データ管理とAI活用、物流効率化、そしてサステナブルECなど、今後のECトレンドの変化について解説します。そして、これらのECトレンドに対応できるプラットフォームのShopifyを活用し、EC運営の課題にどう対処すべきかをご紹介します。

国内外で拡大が続くEC市場で2026年に向けてビジネスチャンスを掴む鍵とは

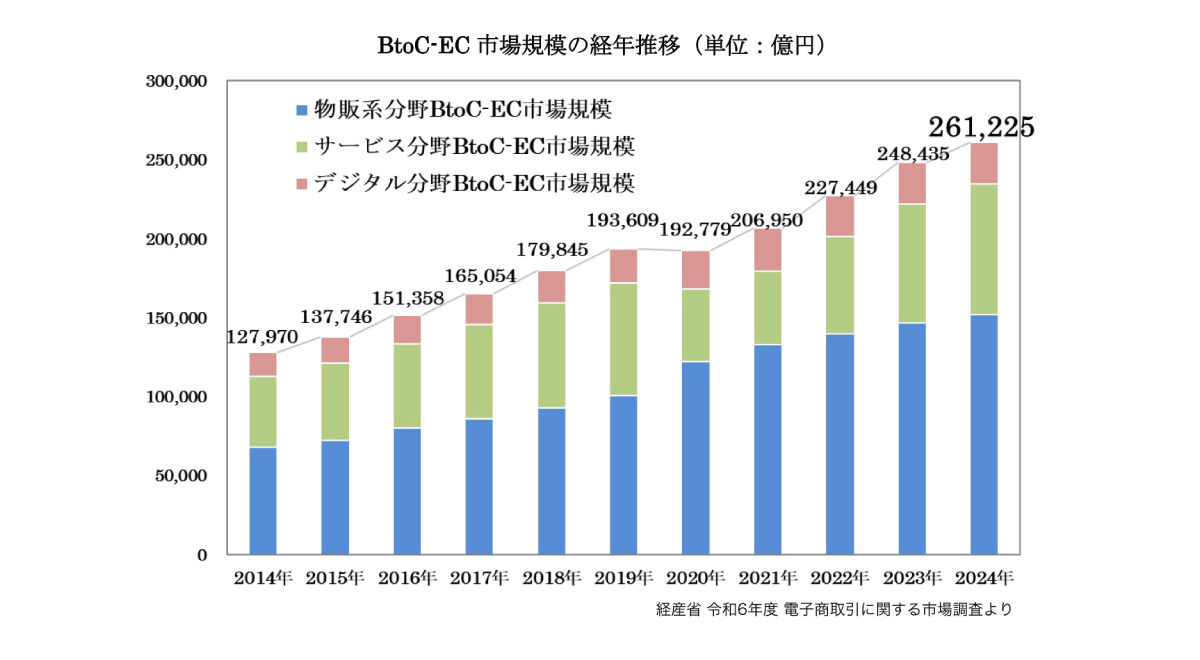

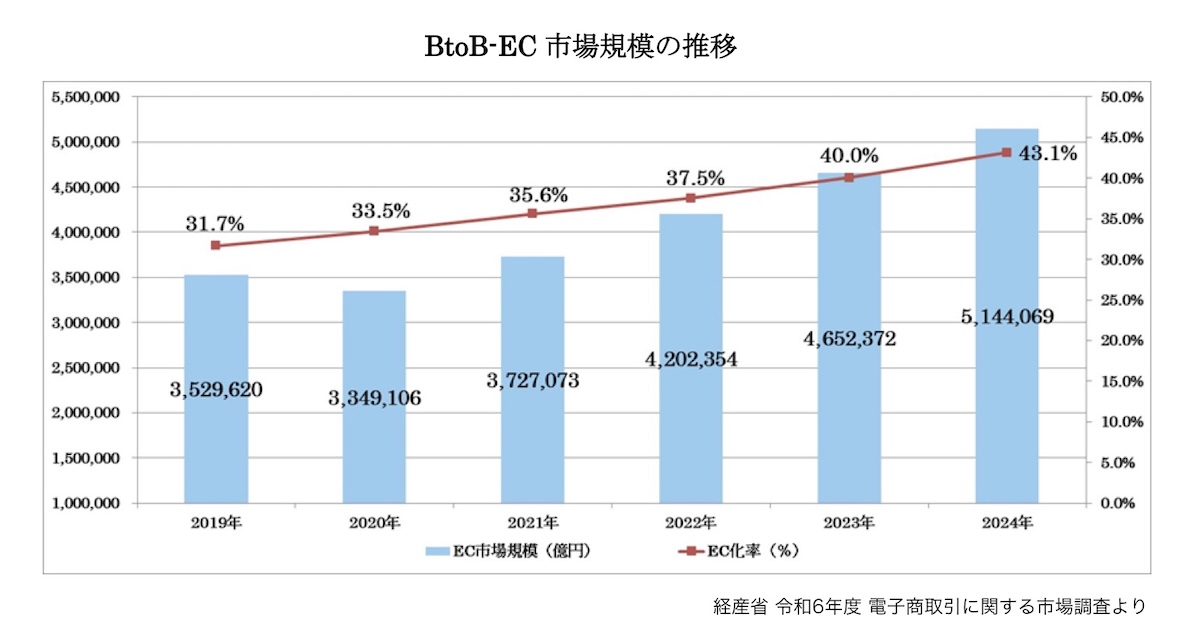

日本のEC市場は、今も目覚ましい成長を続けています。2025年8月26日に経産省が公開した電子商取引に関する市場調査によれば、2024年に国内のBtoC市場規模は26.1兆円、同じくBtoB市場規模は514.4兆円に達し、それぞれ前年比で5.1%増、10.6%増と拡大しました。

全取引に対するEC化率も、BtoCで9.8%、BtoBで43.1%まできており、商取引の電子化は着実に進んでいるといえるでしょう。

Screenshot

一方で、世界の越境EC市場も2021年の7,850億ドル(約113兆8,250億円)から2030年には7兆9,380億ドル(約1,151兆100億円)規模にまで成長(※1)すると予測されており、日本からグローバル市場に進出するビジネス拡大の機会も一層高まりました。

しかし、このように急速な成長と市場の成熟は、EC事業者にとって新たな課題を突きつけています。

※1:経済産業省「世界の越境EC市場規模の拡大予測」(Facts & Factors.発表データより)

2025年からの飛躍を支える、5大ECトレンド最前線

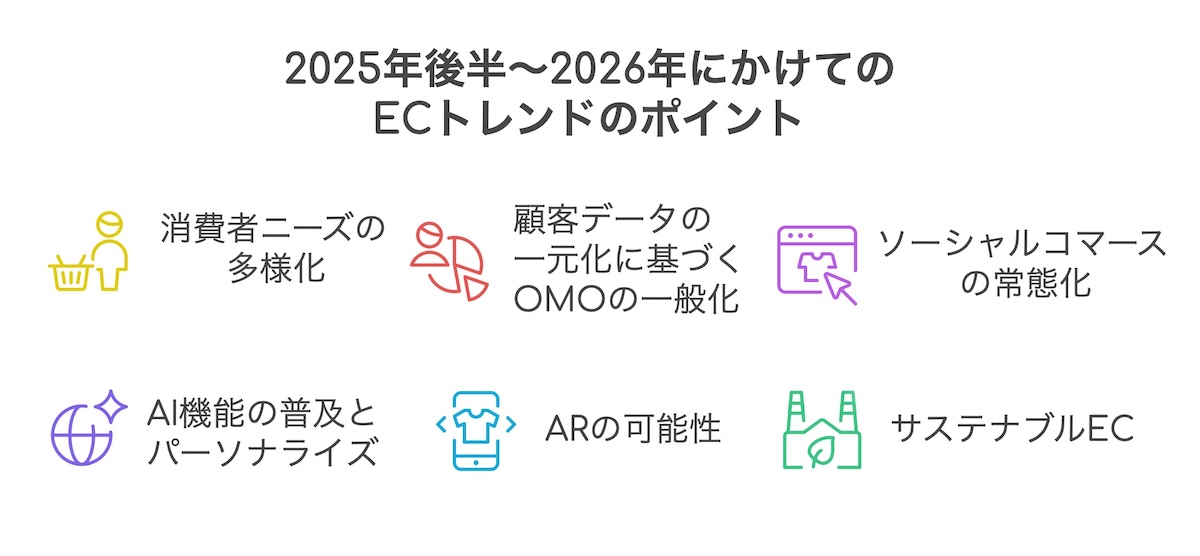

消費者ニーズのさらなる多様化が従来からのOMO施策をさらに進化させ、ソーシャルコマース、AI、エシカル消費の流れが、これからのECのあり方を規定するでしょう。ARはゲームやメタバース内でのアイテム購入などを対象に、先進的な事例が期待される領域といえます。

このようなECトレンドの波を逃さず、自社のECに導入できるようプラットフォームの立場から解決する仕組みを整備してきたのがShopifyであり、その仕組みを元にEC事業者ごとのニーズやお悩みに応える策を共に考えて理想的なECサイト運営を可能にする存在がShopifyパートナーです。

その中でも、国内有数の実績を持つShopify PlatinumパートナーがWEBLIFEであり、「BiNDec」です。提供するソリューションについて詳しくはこちらの資料をご覧ください。

では、EC事業者が向き合うべき5つのトレンドを解説していきます。

1.AI×人の共創接客 & ARが広げる体験型EC

AI技術の進化により、顧客の購買履歴や行動データに基づいてパーソナライズされた商品レコメンドも一般化しつつあり、チャットボットによる顧客対応の自動化なども進んできました。

AIによるショッピングのアシスタントは顧客の「検索→相談→購入」の導線を短縮でき、「商品発見→比較→Q&A」の流れも一気通貫化することが可能なため、ECサイトの効率的な運営に欠かせない存在となっていきます。

Shopifyの「Sidekick」にように、商品説明・販促・在庫管理などの自動化を担うAIビジネスパートナーも、すでに、あることが当然のように使われ始めました。

テクノロジー系のトレンドとしては、家具のような大型商品を自宅にいながら配置シミュレーションしたり、画面内で仮想的なメイクを試すバーチャルメイクアップが行えるAR(拡張現実)技術も、大手のD2C企業などが導入しています。一般のECサイトへの普及はこれからですが、導入のハードルは年々低くなってきているので、先進的な事例も増えてくることでしょう。

ShopifyのAIアシスタント「Sidekick」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2.ファンダムがブランドを育てる。コミュニティ型ソーシャルコマース

高齢者にまでスマホの普及率が高まる中、SNSを経由するソーシャルコマースはEC市場の成長を著しく加速させています。そのため、企業にとっては、その受け皿となる自社のECサイトやブランドアプリを核としたコンテンツとサービス提供による顧客の囲い込みが不可欠です。

さらに、ソーシャルコマースは「単に売るため」ではなく、発見から購入までを共感でつなぐ購買体験を創り出す場へと進化しています。SNS上でのシェアや推し活的な参加が購買意欲を高め、ブランドを“共感のコミュニティ”として育てる動きが広がっています。こちらの記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

3.Z世代が牽引するライフスタイルとしてのサステナブル消費

さらに、Z世代を中心とした消費者は、地球環境や社会貢献への意識が強く、商品選択において企業のサステナビリティへの取り組みやビジネス哲学を重視する傾向にあります。これに伴い、環境に配慮した商品展開やエコフレンドリーな包装・配送を行うサステナブルECへのシフトの流れも加速するでしょう。

先の経産省の調査でも、2025年2月時点ですでに153社が自社製品のリコマース(再販)のプラットフォームを保有してリセール運用を行なっており、Z世代による循環型経済の価値観が消費構造を大きく変えています。

ストーリーへの共感や企業の取り組みへの感度が高いZ世代に対して効果的なEC施策とは。こちらの対談記事も併せてご覧ください。

4.統合のその先へ。OMOは店舗を体験拠点に変える

顧客の購買行動は大きく変化しており、様々なチャネルを横断しつつも、統一されたユーザー体験を期待するようになっています。そのため、実店舗とECサイトを融合させるOMOの重要性が、ますます高まっているのです。

OMOの本質は、単なる「チャネルの統合」ではなく「顧客体験の連続性の設計」にあります。その設計を支える根幹となるのが、オンラインとオフラインに散在していた顧客データの一元化です。

たとえば、ECサイトでの閲覧履歴、過去の購入履歴、スマホアプリから発信したレコメンドへの反応、実店舗での接客メモやイベント参加履歴などが統合的に分析されることで、初めてチャネルを超えた「ひとりの顧客としての理解」が可能になります。そして、この「理解」があるからこそ、オンラインでの接客が店舗での購買へ、あるいはその逆へと自然につながっていく顧客体験の設計ができるのです。

詳しくはこの先の「Shopifyによるトレンド対応と導入メリット」のセクションで説明しますが、顧客がどこで接点を持っても、同じブランドから接客を受けていると感じられるような体験の一貫性を作り出すことが重要と考えてください。

BiNDecでも導入支援を行なっている、AIによるWeb接客ツールを提供する「チャネルトーク」は顧客体験を軸にした高精度なAI接客と柔軟なCRM連携で、顧客満足度スコア(CSAT)4.7という高評価を実現しています。

こちらのイベントレポートは、チャネルトークを中心に、最新の顧客体験のトレンドや活用ノウハウが集約されています。ぜひ併せてご覧ください。

5.越境ECとインバウンドをつなぐ「循環型モデル」

日本製品の品質やブランド力は海外市場で高く評価されて越境ECを後押ししていますが、米国の保護主義的な関税政策の動向やEUの輸入管理システムの厳格化により、通関、税務、返品対応の見直しが迫られる可能性があります。逆に、それらをクリアすることが競争力の押し上げにつながると同時に、関税障壁などがあっても購入意欲をそがれることのない、日本固有の文化的背景や物語性を重視した商品展開が求められていきます。

「日本固有の文化と世界観」が競争力の源泉になる越境EC

グローバル市場では、価格や利便性の点で中国や米国の巨大企業の製品が人気を集めることも少なくありません。そうした中でも日本製品が注目される理由は、単に高品質なだけでなく、その背景に、独自の美意識やこだわり、文化的ストーリーが感じられるためです。

たとえば、京都のお茶屋さんが語る「一煎に込められた四季の移ろい」、和菓子ブランドが伝える「暦と行事の意味」、あるいは工芸品に込められた「職人の継承と進化」など、日本古来の時間と空間に根ざした物語性は、海外の消費者にとって新鮮かつ深い共感を呼ぶ要素といえます。そして、このような世界観をきちんと伝えることができれば、多少の関税コストや通関手続きの煩雑さがあっても「手に入れたい」と思わせる力になるわけです。

特に欧米・中華圏では「自分を表現する手段」として商品を選ぶ消費者が増えており、商品に「自らの価値を高める意味」があるかどうかが購買動機に直結します。そのため、漠然とした日本らしさではなく、文化と物語性を深掘りしたブランディングが、これからの越境ECの成否を左右する鍵として一層重要度を増してくるのです。

この先でも紹介しますが、BiNDecが構築支援を行なった一保堂茶舗が取り組むShopifyの強みを活かした越境展開について、こちらの記事でも紹介しています。併せてご覧ください。

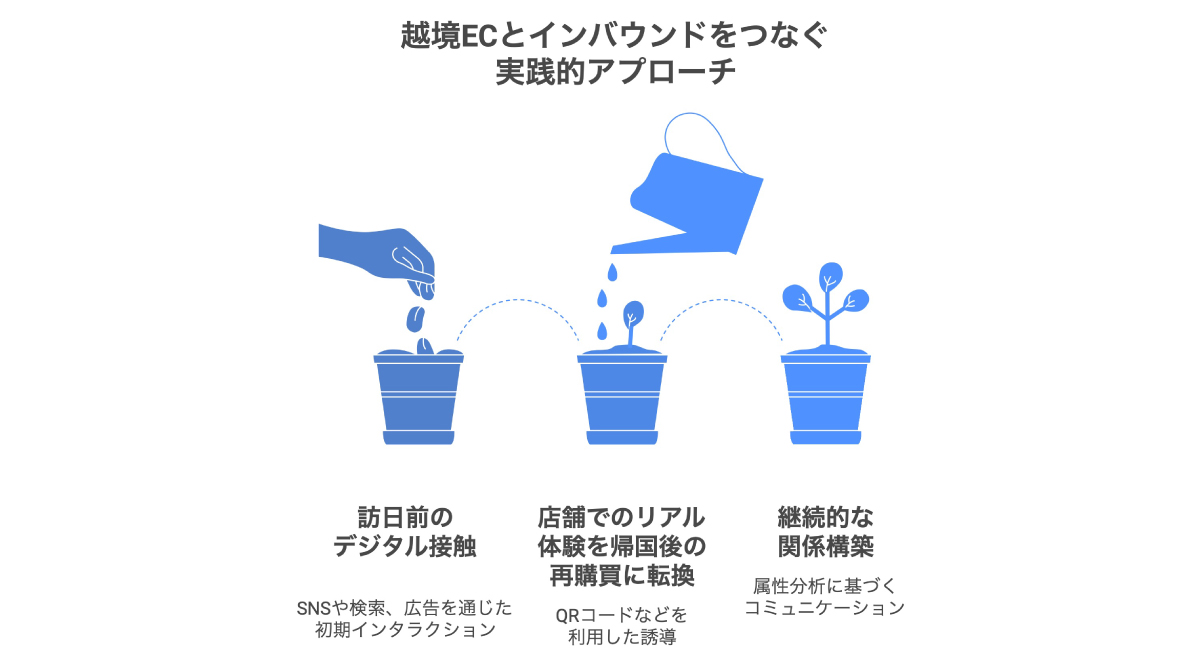

越境ECとインバウンドをつなぐ実践的アプローチ

一方では、訪日外国人観光客とのリアルな接点を起点に、帰国後のオンライン購買につなげる「インバウンド × 越境ECの循環型モデル」も注目されています。

たとえば、その第一段階は、訪日前のデジタル接触として、GoogleやSNS広告、インフルエンサーを通じて自社ブランドの認知獲得を行い、「店舗訪問でノベルティ進呈」や「店舗購入で送料無料ECクーポン」といったリアル体験を誘発するオファー施策を打つことです。この際に、実店舗では多言語POP、オンラインでは多言語レビューを用意して、言語障壁を最小限にしておきます。

第二段階は、インバウンド客が実店舗で購入・体験した商品にQRコードを付けて、その受け皿としてECサイトに多言語ページを用意し、Shopifyを使って、帰国後も現地通貨・現地言語・現地決済で購入可能なECサイト体制を整備することです。実店舗でもECサイトでも同一IDで購買履歴やお気に入り商品、レコメンドを共有できるようにし、「旅行中の購買意欲」を「旅行後の再購買・継続利用」へとつなげます。

第三段階として、母国、購買傾向、滞在エリアなどインバウンド顧客の属性を分析し、セグメント別のメールマーケティングやSNSを通じて継続的な関係を構築し、日本の季節・伝統行事と連動した商品訴求で、記憶に残る再来訪・再購入のきっかけを創出することができれば、循環型モデルが実現します。

インバウンド客で賑わう浅草に実店舗をもつアパレルブランドの火消魂(HiKESHi SPiRiT)は、越境ECで世界各国のファンを獲得しています。その取り組みについてはこちらの記事をご覧ください。

越境ECにおける課題と対策

とはいえ、世界情勢の変化に伴い、日本からの越境ECには新たな課題が発生しています。最も大きいのは、通関・関税対応・返品対応などのバックヤード業務の複雑化です。特に米国におけるトランプ政権以降の関税強化や、EU圏におけるIOSS(後述する「輸入ワンストップ申告制度」)の導入により、販売者側に求められる制度理解と対応コストは年々高まっています。

また、日本以外ではありがちな配送遅延や国ごとの規制(化粧品の成分制限・食品表示・輸入禁止品目など)も障壁になりやすく、スムーズな顧客体験を提供するには、現地の事情を踏まえた体制整備が不可欠です。さらに、商品説明の段階で「返品されにくい情報提供・サイズガイド・ユースケースの明示」などを行うことで、そもそものリスク低減も図れます。

越境ECを継続的に成長させるためのポイントは、単に「海外で売る」だけでなく「現地で喜ばれる買い方・届け方を設計する」ことです。そしてそれは、日本の文化や世界観を伝えるというブランド戦略と、技術的・制度的な解決策との両輪によって初めて成り立つものなのです。

こちらの資料では、Shopifyの成功事例を参考に、D2Cの越境EC運用のポイントを解説しています。

導入1年で売上577%成長の事例から老舗ブランドまで。Shopify導入成功例

BiNDecが構築支援を行い、Shopifyを活用してECトレンドに即したビジネス展開を行い成功した事例を紹介します。

ミキハウス|自社のブランドアプリeギフトで顧客ロイヤルティを強化

老舗子ども服ブランドの「ミキハウス」は、ビジネス全体のデジタルシフトを加速する中で、安定性と拡張性を重視してECプラットフォームをShopifyにリプレースしました。そして、顧客とのつながりを強化する施策の中核となったのが、「自社公式アプリ」と「eギフト機能」の導入でした。

まず公式ブランドアプリは、顧客の会員情報を購入履歴やお気に入り商品と紐づけて一元的に管理するうえで重要な役割を果たし、同社のOMO戦略を支えると共に、ブランドに対する信頼感や継続的な購買意欲を高める結果を生んでいます。

さらに、eギフト機能の導入によって、贈り手はLINEやSNSを通じて気軽にギフトを送ることが可能になり、相手側も商品の配送先や受け取りのタイミングを選択できるようになりました。この仕組みは、ギフト需要の取り込みによる販路拡大はもちろん、ギフトを介した新規接点の創出にもつながり、結果としてファミリー層を中心とした顧客のロイヤルティを高める有効な施策となっています。

Shopifyは、ミキハウスのブランディングを強化し、デジタルとリアルを横断する顧客体験の質を大きく向上させる基盤となりました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

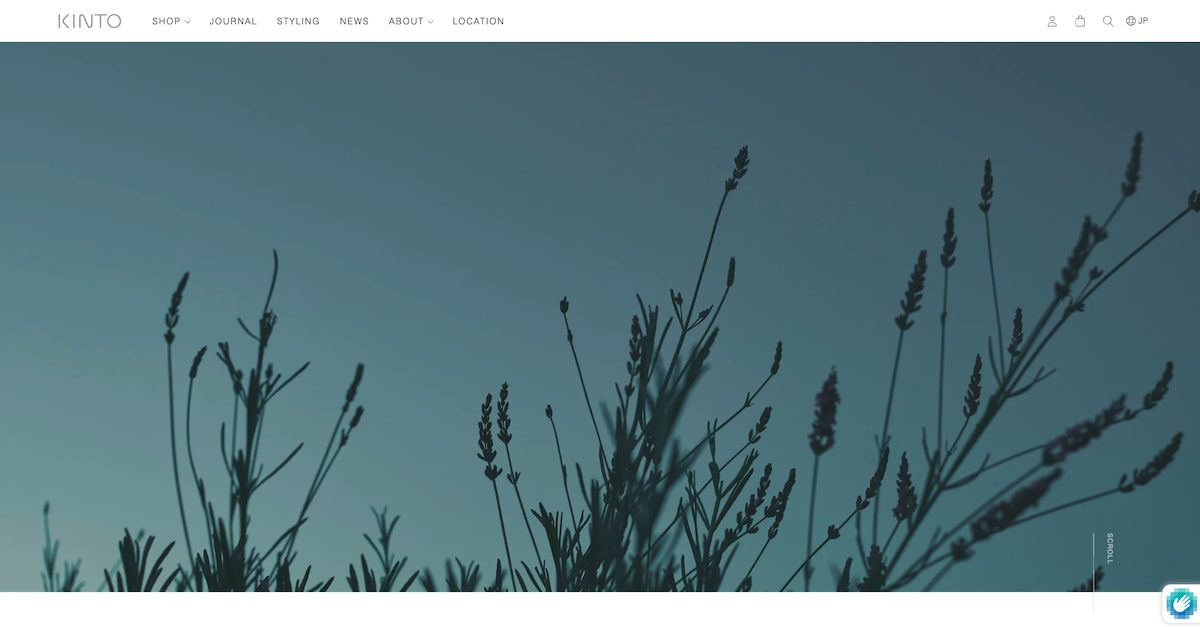

KINTO|世界4拠点に広がる直営EC。ブランド体験をグローバルに展開

暮らしに寄り添う食器やタンブラーを世界中に届けるライフスタイルブランドのKINTOは、日常を丁寧に過ごす人々をターゲットに、ブランドの世界観を伝え共感を育むことを重視しています。OEMや卸売からD2Cへビジネスの軸足を移行し、KINTOブランドにフォーカスする中で、2018年にShopifyへリプレース。その理由は、より柔軟で効率的なブランド体現のためでした。

そして、Shopifyの多言語・多通貨対応や国際決済・物流連携の強みを生かして、日本・アメリカ・欧州・イギリスの4拠点で直営ECを展開しているほか、D2Cで28カ国、B2Bで24カ国へとグローバルにビジネスを拡大しました。

また、マーケティングオートメーションツールの「Dotdigital」との連携でパーソナライズされた情報提供を行うことにより、顧客との関係深化も図っています。

KINTOは少人数体制で運用されていますが、それが可能となったのも、アプリ連携による機能拡張性を備え、サーバー・セキュリティ管理が不要なShopifyならではといえるでしょう。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

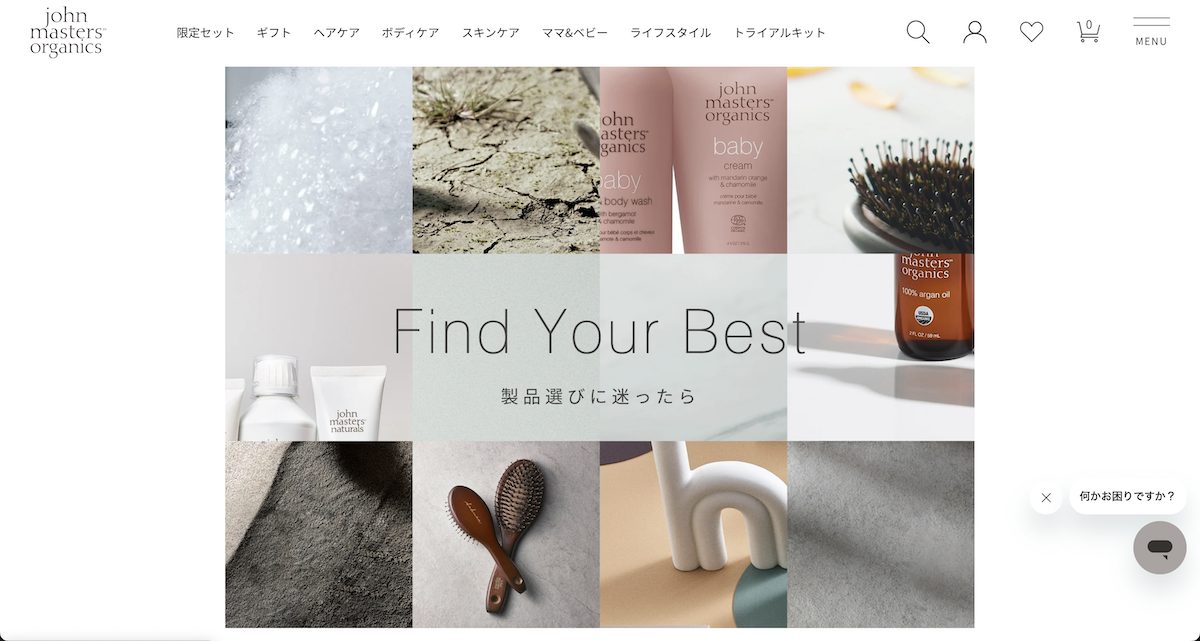

john masters organics|ERP連携による販売管理の効率化とLTV向上

オーガニックコスメブランドのjohn masters organics(ジョンマスターオーガニック)は、ブランドの成長に伴う業務複雑化への対応として、ShopifyとERP(基幹システム)との連携を軸にしたEC基盤の再構築を行いました。

ERP導入に伴いShopifyをリニューアルしたことで、会員情報・ポイント・購入履歴などのデータの一元管理を実現し、販促や顧客サービス、商品企画に活用できる体制を構築。実店舗・自社EC・モールをまたいだ販売管理が効率化され、人的リソースの最適化と業務スピードの向上を実現しました。

さらに、会員IDによる一貫した購買体験が提供可能となったことで、CRM施策の効果が高まり、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっています。

オーガニック市場での競争が激化する中で、同社は、業務効率化とパーソナライズ施策の両立という高難度の課題をShopifyとERPの連携によって解決し、自社ブランドのファンとの関係性を深めながら成長するという持続的な戦略を成功させている代表例です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

グリーンパン|Shopify導入1年で577%成長。エシカル×SNS戦略で支持拡大

グリーンパン

環境配慮型の調理器具ブランドのグリーンパンは、Shopifyを活用したサステナブルEC戦略により、支持を拡大しています。

同社は、化学物質不使用のコーティングや脱プラ梱包など、環境配慮型商品の強みを活かし、UGCを活用して共感性の高いプロモーションを展開。売上増加とブランドロイヤルティ向上を実現しました。

ShopifyとBiNDecによるスピーディなEC構築により、施策のPDCAの回転に重点的に取り組めたことでSNS戦略が成功し、Shopify導入1年で成長率577%を突破するなど、「サステナブルな購買体験」を提供するブランドとして確立し、大きな成果を上げています。

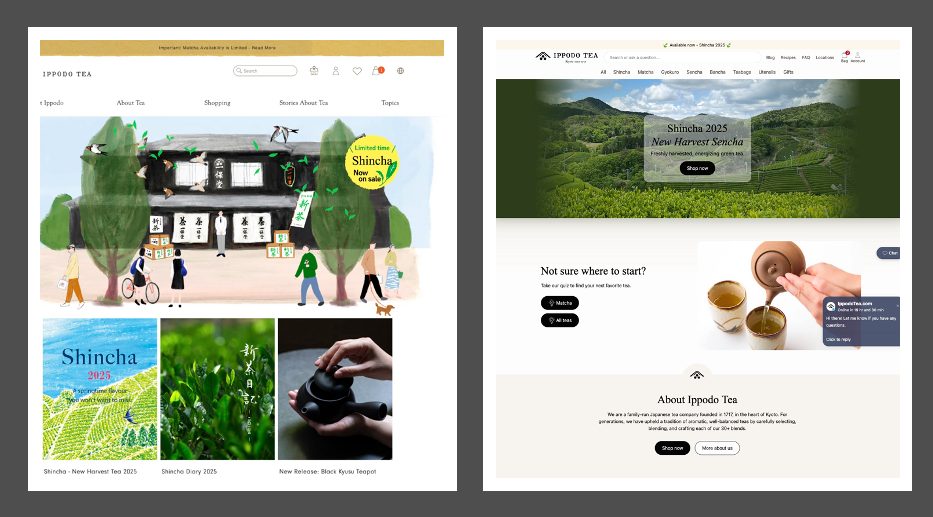

一保堂茶舗|300年の伝統を世界へ。訪日体験をグローバル購買につなぐ

一保堂茶舗の越境ECサイトと北米向けECサイト

創業300年の日本茶の老舗「一保堂茶舗」は、越境ECとDXの推進によって、日本文化の象徴ともいえるお茶の魅力をグローバルに届ける挑戦を進めています。

同社は、Shopifyを基盤としたECサイト刷新により、多言語・多通貨対応のグローバルサイトを構築しました。海外向けサイトでは、単なる物販にとどまらず、「How to Drink」や茶道具の解説など、日本茶の文化背景や楽しみ方を丁寧に伝えるコンテンツ設計を行い、“体験価値としての日本茶”を軸にファンベースを広げました。Shopifyを活用して安定したグローバル対応が可能となり、伝統とデジタルの共存によるブランドの拡大に成功しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Shopifyで実現する、拡張性・スピード・グローバル対応の次世代EC

Shopifyは、ECのトレンドを先取りする形で定期的に大規模な機能の更新や新機能の追加を行なって標準装備にしている点で、国内外の成長ブランドから支持されているプラットフォームです。急速に変化する消費行動、SNS起点の購買、越境ECの拡大、そしてZ世代・ミレニアル世代を中心とした価値観の多様化にも、いち早く対応してきました。

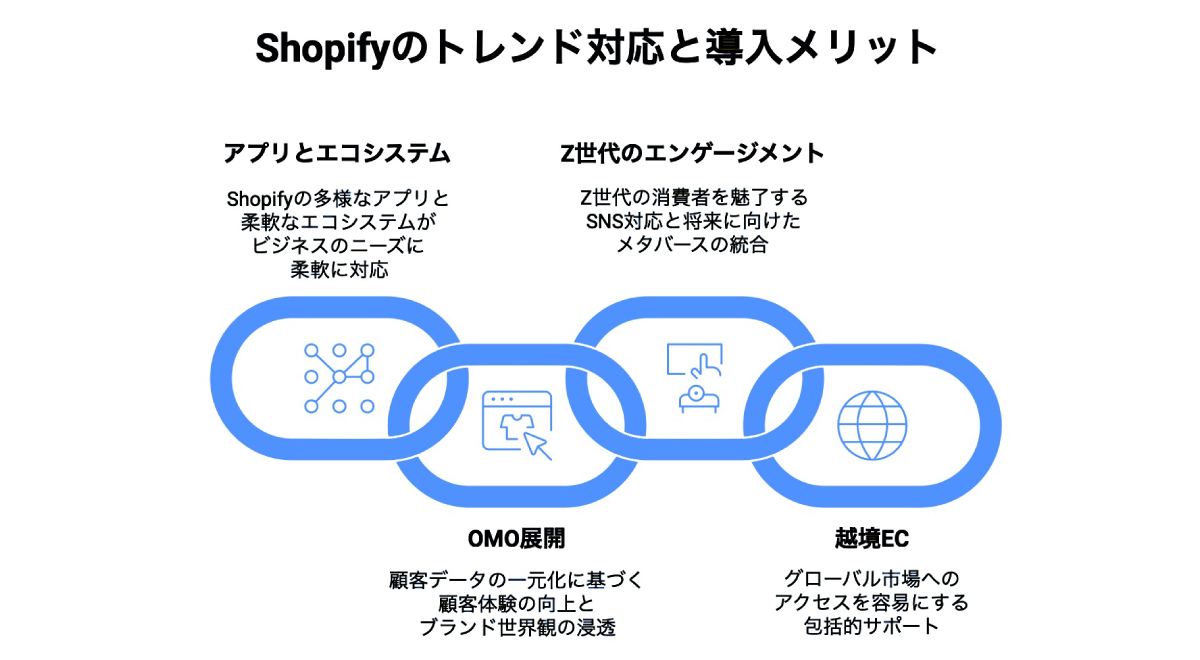

そのトレンドへの対応状況と導入メリットを4つの観点から見てみましょう。

豊富なアプリと柔軟なエコシステム

Shopifyの大きな特徴の一つは、AIレコメンドや顧客分析、サステナブルEC向けといった専門性の高い16,000以上のShopifyアプリを利用して、標準機能を自在に拡張できる点です。

Shopify自体がアプリ同士の連携や外部ツールとのAPI連携を前提とした構造になっていることに加え、Shopifyアプリは世界中のSaaSベンダーやスタートアップ企業によって頻繁に更新されており、トレンドやユーザーの声を反映した機能の追加を柔軟に行えます。

このようにビジネスの成長に合わせて自由に拡張できる設計思想が、多くのブランドから支持されているのです。

BiNDecもECの成長を支援する豊富なShopifyアプリを用意しています。販売促進、UI/UX設計、顧客管理、業務効率化の課題を解決するアプリ群を全て利用可能な「BiNDec MODEL」も提供。コスメ・食品・エンタメ・B2Bなど業種ごとの最適構成で用意しています。代表的な「BiNDec MODEL アパレル」をこちらで紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。

ブランディングを見据えたOMO展開

OMOの優れた点は、顧客情報の一元化を前提に、オンライン接客やショールーミング(実店舗で商品を確認し購入はオンラインで行う購買行動)、あるいは店舗受取といった要素を顧客が自由に組み合わせて利用でき、購入体験とコンバージョン率を共に高められることです。

たとえば、オンライン接客では顧客の興味が「見える化」され、ECサイトやアプリ上で閲覧した商品、カートに入れたままにしているアイテム、バーチャル試着の履歴などが、ShopifyのCRM(顧客関係管理)情報として蓄積されます。

ショールーミングの商品確認段階では、実店舗のスタッフがオンライン接客データを活用して、色違いのアイテムを薦めたり、機能の詳細説明などを含めたリアル接客を行うことで、コンバージョン率の向上や追加の商品選択が期待できるでしょう。そして、リアルな体験後に、顧客はその場で商品を持ち帰るだけでなく、実店舗で購入して自宅配送や、ECサイト上で決済して実店舗で受け取りなど、好みの方法で商品を手にできるのです。

Shopifyには、オンラインとオフラインの顧客接点を一元管理できるCRMやPOS(店舗販売管理)との連携があり、さらにアプリやShopify Flowといった拡張ツールを通じてBOPIS(Buy Online, Pick-up In Store/オンライン購入・店舗受取)の機能も、容易に実装できます。

もちろん、蓄積されたデータはマーケティング施策やリターゲティングに活用可能ですから、顧客ロイヤルティの向上やブランディングにも直結するのです。

Z世代に刺さるSNS連携やメタバースショッピング

InstagramやTikTokなどのSNSを起点とした購買行動が拡大する中、ShopifyはTikTok ShopやInstagram Shoppingとの連携により、ソーシャルコマースへの対応をサポートしました。

動画や投稿から直接商品ページに誘導して「発見→購入」の導線をスムーズに構築でき、特にTikTok Shopでは、Shopifyの商品情報と在庫を自動連携して動画視聴中に購入できる仕組みを実現することで、Z世代の購買行動にマッチさせています。

さらに、SNS経由の顧客データもShopify上で一元管理できるため、CRMやCDPとの連携によって顧客のロイヤルティを高めやすいことも特徴です。Shopifyは、SNSを単なる販促チャネルに留めることなく、持続可能な販売基盤として活用できるECプラットフォームだといえます。

さらに、Shopifyは、仮想空間プラットフォームのRoblox(ロブロックス)と連携し、メタバース内での商品販売・ブランド体験の提供を可能にしています。これにより、Z世代を中心とするユーザーが、ゲーム感覚でブランドに触れ、仮想アイテムの購入を通じて実店舗やECへの関心へとつながる導線を構築することも可能となりました。仮想商品と現実の商品がシームレスに結びつく顧客体験は、未来型のブランディング手法として注目を集めています。

ShopifyとTikTok Shopをシームレスに連携するためのサービスに「AfterShip」があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

万全の越境EC対応

先にも触れたように、Shopifyは、多言語・多通貨・関税計算・海外配送まで、越境ECに必要な機能を標準機能や拡張アプリで柔軟に対応可能です。特に、越境EC支援機能のShopify Marketsを活用することで、国や地域ごとの価格や通貨、言語、配送、関税、決済方法を自動的に最適化でき、ひとつの管理画面からグローバル販売が可能となっています。

さらに、Shopifyは、世界200以上の国・地域に向けた越境ECの販売・決済・配送・通関・返品などを一括サポートするプラットフォームのGlobal-eとネイティブ連携しているため、通関・税務対応、現地ロジスティクス、返品処理までをワンストップで支援することが可能です。つまり、小規模事業者でも負担を最小限に抑えながら、世界中の顧客に優れた購買体験を提供できることになります。

Global-eについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

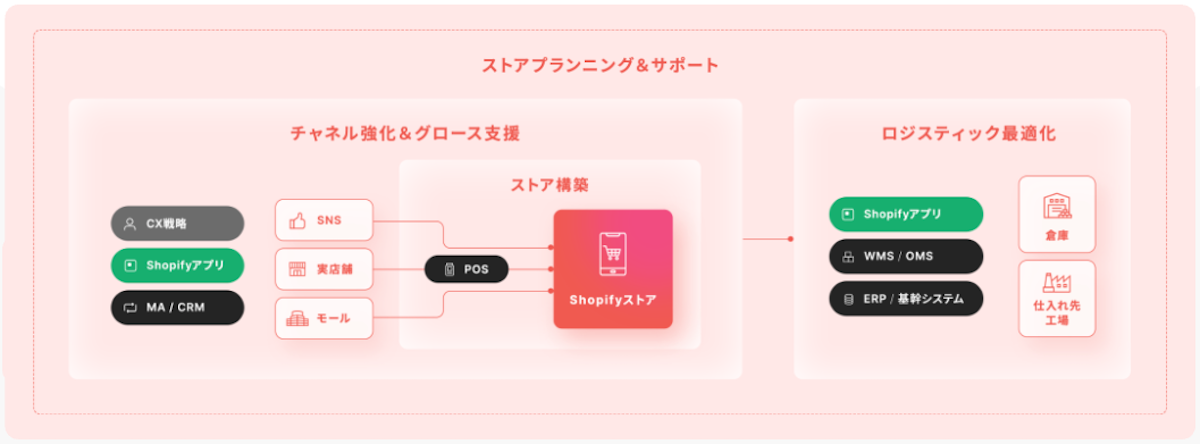

EC事業者が独力では解決しづらい課題は「仕組み」で対策を

EC事業者がこれらの変化に対応し、持続的な成長を遂げるためには、多岐にわたる課題を解決する必要があります。しかし、高度化するテクノロジーや様々な規制、税制に対して、EC事業者が単独で対応することが非常に難しいことも事実です。

そのため、様々な処理を自動化する仕組みを備えたECプラットフォームと、適切なアドバイスや実装を行えるパートナーを選び、自らはコアビジネスに注力できる環境を整えることが何よりも大切になってきます。

たとえば、実店舗とECサイトの融合を進めるOMOは、顧客体験の向上に貢献する一方で、部門間での顧客データの一元管理や在庫管理の最適化を行うための、システム統合やデータ活用への投資が必要です。また、越境ECには、国ごとの言語・文化への対応、多様な決済手段への対応、複雑な国際物流の管理、国ごとの法規制や税制の遵守といった高いハードルが存在します。

そして、個人情報の漏洩に対する懸念が増加し、クレジットカードの不正利用被害も増える傾向にあるため、ECサイトで扱う顧客情報や決済データを守るための強固なセキュリティ対策への関心も高まる一方です。

トラックドライバーの残業規制強化による「2024年問題」は記憶に新しいところですが、EC市場の拡大に伴い、宅配便の取扱個数が増加する一方で、物流・運送業界は輸送力不足に直面しています。その結果、EC事業者にとっては配送コストの増加や在庫連携の最適化、配送効率化への対応が喫緊の課題となりました。

さらに、ECサイトの構築自体は比較的容易になっても、その後の集客を含む運用に悩む事業者が多いのが現状です。中でもWebマーケティングスキルを持つ人材が不足しており、顧客の信頼を得て購入につなげることに苦労しているところも少なくありません。

これらの課題を、EC事業者の視点に立ち、課題解決のための仕組みをプラットフォームとして整えてきたのがShopifyです。そのShopifyの強みを最大限に生かし、各事業者のニーズに寄り添ったソリューションを共に設計し、実現可能な形で理想のECサイト運営を支援するのが、Shopify Platinumパートナーの「BiNDec」です。

最新トレンドを武器に。ECをグロースさせるならBiNDecへ

このように、消費者の多様なニーズと激しい競争の中で急速に変化するEC業界で勝ち抜くためには、最新のトレンドを捉えて迅速に対応していくことが求められます。

Shopify PlatinumパートナーとしてECサイト構築・運用をサポートするBiNDecを提供している株式会社WEBLIFEは、ShopifyでのEC構築や運用に関する豊富な知識と経験を基に、お客様のビジネスモデルや成長計画に合わせた最適なEC戦略をサポートします。

ECサイトの立ち上げやリプレース、あるいは既存EC事業の課題解決にご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

\トレンドを掴んでECをグロースさせるなら/

![Shopify流!推し活から“売れる仕組み”を公開。動画×CRMでつくるEC戦略[イベントレポート]](https://bindec.jp/wp-content/uploads/2025/08/555953147452_thumbnail-1.jpg)