インフルエンサーや消費者を活用したマーケティングにおいて、気をつけなければならないのがステマ(ステルスマーケティング)の規制法です。違反した場合は罰則を課せられる可能性があり、措置命令が出た実例もあります。

本記事では、ステマ規制の具体的な内容と、EC事業者が気をつけるべき点を解説します。

ステマ規制とは?(2023年10月施行)

実際は広告であるにも関わらず、広告主とは利害関係がないように偽って口コミや商品の推奨をする行為を、一般的にステルスマーケティング(=ステマ)と言います。ステルス(Stealth)は「隠れている」という意味です。

消費者を守るための法律である景品表示法(景表法)において、このように広告であることを隠して行う表示についての規制が2023年10月に施行となり、いわゆる「ステマ規制」と呼ばれています。

法律上は、新たな条項が追加されたわけではなく、関連する条項(景品表示法5条第3号)の規定にもとづく「告示」となっています。景品表示法5条第3号は、以下のようになっており、商品やサービスについて、消費者を騙すような表示(=広告などの掲載のこと)に関する規制です。

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの引用元:e-gov法令検索

優良誤認広告に関する規制

第1号はいわゆる優良誤認広告に関する規制です。代表例では、「このサプリでシミが消える!」などのような根拠なく性能を誇大表示するものや、「業界No.1の商品」などを客観データなく不当表示するようなものが対象です。

有利誤認表示に関する規制

第2号は有利誤認表示に関する規制です。実際より著しく有利な取引条件であると表示するもので、典型例は、「通常1万円のところ、特別に5千円で販売いたします」とプロモーションしているのに、実際はいつも6千円で売っていた、などが取り締まりの対象になります。

商品・サービスや取引について誤認させるおそれがある表示の規制

第3号は1,2号以外に、一般消費者に商品・サービスや取引について誤認させるおそれがある表示について、内閣総理大臣が指定するものがあるとします。一般消費者を誤認させるおそれがあるとして特に指定しているものがあるのですが、そこに、ステマ規制は、下のように告示されています。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

つまり、「商品やサービスを提供する者(事業者)の出している広告(表示)であるにもかかわらず、一般消費者から見ると、そうであることが判別困難であるような広告」を規制しますよ、という内容です。

ここで、「ステマは良くないとしても、口コミ自体は、広告なの?」という疑問をお持ちの方も多いかもしれませんが、景表法では、広告にとどまらず、事業者が主導して行う商品の紹介や口コミなど、事業者から行う情報提供を総じて「事業者の表示」としており、それが規制の対象となります。

ステマ規制は消費者被害をなくすための法改正

少し説明が固くなってしまったかもしれませんが、より砕けた言い方をすれば、ステマ規制は、消費者をステマから守るための法改正です。

実際にはそこまで優れた商品やサービスでなかったり、お得でもないのに、インフルエンサーや一般の人の口コミによって、それらを飛び抜けて優れた商品やお得な商品と誤認して購入してしまう被害を減らすためにできたのです。

なぜステマに関して強く規制が必要になったのかについてはやはりインターネットでの拡散が盛んになったことが挙げられます。また、そもそも、消費者は一般世間の口コミや評判をとても信用しているからということが根本にあるでしょう。消費者に不利益を講じさせないためには、事業者側がステマを行ってしまわないように、情報提供の方法に配慮することが大切です。

次に、ECやサービス提供を行う事業者が知っておきたい知識について解説していきましょう。

ステマ規制の罰則

消費者庁からステマ規制に該当すると判断された事業者は、是正措置や罰則を受けます。具体的な措置の内容を紹介します。

ステマ規制に違反すると措置命令や罰金、懲役も

ステマ規制へ違反した場合、まず、措置命令があります。

- 該当する表示を削除し、再発防止策を講じることを命じる(措置命令)

- ステマ措置命令では課徴金納付命令はないが、その内容に優良誤認や有利誤認表示が含まれる場合には、課徴金納付命令が追加されることがある

- ステマを行った事業者名は、消費者庁ホームページや記者会見などで公表される

- 違反の事実がない場合でも、違反のおそれがある行為が認められた場合は、「指導」を受けることがある

- 措置命令に従わない場合には刑事罰が科され、2年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方が課される可能性がある

- さらに、対象となる事業者が法人の場合には、三億円以下の罰金刑を科することもある

出典:ステルスマーケティングQ&A Q2、景表法第46条、第47条、第49条

このように、ステマと判断されると、事業者には甚大な影響があります。

罰則を回避するためにも措置命令には必ず従わなければなりませんが、口コミキャンペーンなど、多数の第三者の関わる施策がステマ認定となると、該当の表示を削除する際も事業者側でハンドリングしづらく、措置に従うにも大きな労力を要します。ステマ規制に違反する行為がないか、企業側としては、よくよく理解しておく必要があるのです。

ECのマーケティングを支援しているサービスでは、企業ECの拡充に欠かせないSNS運用や景表法へ精通した広告運用者などが在籍しています。

キャンペーンを実行する前に、このようなSNSマーケティングや口コミキャンペーンの運用に長けた専門家にあらかじめ相談できると、運用に向けても安心です。

ステマ対象になる人(有名人、金銭を払った相手だけではない)に注意する

ステマ規制で、具体的に規制対象となる場所、行為などについて確認しておきましょう(後述しますが、処罰を受ける対象者は事業者のみです)。

- インフルエンサーやブロガーによるPR投稿、動画

- 一般ユーザーによるPR投稿、動画

- アフィリエイトの記事や動画

- 口コミサイトへの投稿

- 事業者のサイトへの投稿

などとなります。一般的に事業者が第三者に金銭をともなう紹介の依頼を行ったり、記載する内容を指示した投稿は、事業者の表示となります。それ自体は問題ないのですが、事業者の表示でありながらそうとはっきりわからないようにしている場合に、ステマと認定されることになります。

上記から例にあげると、インフルエンサーやブロガーが、企業から新製品の紹介レビューの依頼を受けて商品の無償提供を受けたり、ギャラを提示されていたとします。その際に、インフルエンサーの投稿記事に「PR」や「広告」あるいは、「この投稿は販売元企業から製品提供を受けて作成しています」などの記載がなく、まるで自分で購入した商品を紹介しているかのような見せ方の投稿や動画はステマに当たります。一般消費者からもPRと分かる記載があれば、問題はありません。

影響力が大きいとされるインフルエンサー以外にも、一般ユーザーや匿名ユーザーなども対象です。また社員や関係会社の人間が口コミや記事を公開する場合も、明示せずに商品を推奨するなどはステマの対象となることがあるので注意が必要です。

ECサイトにおけるステマ規制の内容

ステマ規制は、商品をオンラインで販売するECサイトにとって、関わり深い規制と言えます。ECサイトでのキャンペーンにSNSの活用は欠かせないものとなってきているからです。

例えば、商品サンプルやプレゼントでフォロワーを増やしたり、口コミを促進するといった利用方法もありますし、ECサイトの商品詳細ページにレビューを追加することで商品の信頼性を上げるという取り組みも欠かせません。そのためにインセンティブを与えて良いのかどうか? などは、EC事業者にとって気になるところでしょう。また、口コミを自社サイトへ掲載する際にも注意が必要です。

ECサイトでステマ規制に該当するとブランドを毀損する事態になる

ECサイトによって自社のよい評判をオンライン上で広めていくことは重要ですが、運営者の手違いや勘違いからステマと認定されてしまうと、ブランドを毀損することへつながります。措置命令が出されると、消費者庁では後にその事業者名をプレスリリースなどで公開したり、記者会見で内容を報じます。

ステマ規制についてはメディアが注目しやすいこともあり、さらにテレビや新聞・ネットニュースなどで企業名やサービス名が報道されると、悪い評判が広まってしまいます。また、メディアサイトなどや口コミサイトなどにデジタル・タトゥーとなって残ってしまいます。

イメージ低下が回復できないと、サイト名変更やブランド変更などの対応も必要になる可能性もあり、最終的に大きな代償を払うことになりかねません。

アメリカでは、日本に先行してFTCがステマを規制している

日本では、ステマ規制で事業者が罰せられることとなりましたが、先行する欧米では規制内容が異なります。

日本も参考にしているアメリカのFTC法(連邦取引委員会)を例に挙げると、FTC法 第5条が「不公正な競争方法(unfair methods of competition)」という項目で、ステマ規制に対応するものとなっています。

ステマに関する規制を公表したのは、2009年10月にガイドライン「広告における推薦と証言の使用に関するガイド(*1)」の更新によってで、2009年12月より施行となりました(*2)。その後、2023年7月にも改訂となっています。

アメリカのFTC法違反となる基準と罰則対象

FTCのこのガイドラインでは、ブロガーやその他の口コミマーケティング担当者が金銭や現物支給を受けている場合に、その関係性を開示する必要があることを定めています。例えば、ガイドの中には以下のような具体的な例が多数示されています。

「スキンケア製品のブログ広告キャンペーンで、広告主が、ブロガーに新しいボディローションを試して、彼女のブログで製品レビューを書くように依頼します。広告主は、ローションの皮膚疾患改善について述べておらず、ブロガーもその裏付けを確認しないまま、レビュー中でローションで湿疹が治ったので同様な人に推奨すると書きました。

その場合、広告主は、ブロガーの推奨を通じて行われた誤解を招くまたは裏付けのない表示について責任を負います。ブロガーもまた、推奨の過程で行われた誤解を招くまたは裏付けのない表示について責任を負います。ブロガーは、サービスに対して報酬を受け取っていることを明確かつ目立つように開示しない場合も責任を負います。」(255.2(c), Example 5より)

上記のように、ブロガーやインフルエンサーも責任や罰則対象となるところが、日本とは異なります。パブリックコメントを受けて2023年には改訂も行っており、さらに明確で厳格な対応が示されるようになっています。もし、様々な事例について消費者保護の観点での対応を確認したい場合は、上記のガイドは参考になります。

*1=Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising

*2=参考記事、公式サイト

ECサイトのステマ規制の違反例

では続いて、ECサイト運営にとって身近なステマ規制違反に当たる具体例についても紹介していきましょう。

インフルエンサーや芸能人によるPR依頼関係を隠した口コミ

インフルエンサーや芸能人、一般人に対して、商品を提供したり金銭を支払った上で、口コミやレビュー、推奨を行ってもらう際に、事業者との関係性を明示しないことは、ステマ規制の対象になります。

ステマ規制ができたきっかけともなった、芸能人が相次いでブログに「ペニーオークション」を紹介したのは、その典型例です。

ペニーオークションの運営者はオークションでは落札できない仕組みを運営していましたが、芸能人に依頼して、「高額商品を格安で落札できた」という内容を投稿依頼し、投稿の見返りに高額品とギャラを支払っていたことが明らかになりました。詐欺サイト本体が取り締まられたのちに発覚した事件です。

ECモールやECサイトへの口コミ、レビュー依頼

顧客などにショップや製品のレビューを書いてもらう際に、金品の見返りを理由にレビューを依頼することは、ステマとなる場合があるため、注意が必要です。また、レビューの記載内容を決めて依頼することは、金品の受け渡しやインセンティブの有無に関わらず、ステマとなります。

そもそも、商品の利用や購入の事実がないのに、商品を推奨したり、☆を多くつける行為は当然サクラ行為となりステマ規制の対象です。架空のユーザーを多数導入してAmazon.jpなどのECモールでレビューを集める行為などがこれに当たります。

金品の支払いにかからず、掲載内容を指示することはステマになる

一方、「商品についてレビューを書いて頂ける方は、おまけを付けます」などのインセンティブを提示することがあります、それ自体はステマには該当しません。

しかし、「商品について☆5つをつけていただける場合は、おまけを付けます/割引をします」などといった、良いレビューを確約することが条件になっている場合は、ステマとなります。もちろん、良いレビューをつけてもらうことが目的でお願いしているのですが、強制することはできません。良し悪しだけでなく、商品のアピールポイントを指定して書かせることも同様にステマ認定となりえます。

注意しなければならないのは、金額の大小に関わらず、一般消費者保護の観点で被害があると見なされればこのように処分を受けるということです。

参考:医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について

社員や利益関係にある取引先による明示のない口コミ

商品やサービスにおける事業の担当者本人、関係会社の社員などが、一般人を装って、あるいは社員であることは隠さずとも、製品の宣伝に関わっていることを明示せずに商品・サービスの推奨を行うことは、ステマに該当する場合があります。

「私が担当して作った新製品、美味しいのでぜひ食べていただきたい!」といった口コミならばOKでも、プロフィールには会社名などが記載されており、「あれ?当社の新製品、すごく美味しい!みなさんもぜひ!」となると、ステマの疑いが出てくる、という考え方になります。

ステマ規制について知る際は、まずは、運用基準に目を通すのが確実ですが、他にも細かな判断については、ステルスマーケティングに関するQ&Aも参考になります。

ECサイトでステマにならないために気をつけること

企業やECサイトにおいて、健全な口コミマーケティングを運用しながら、ステマとならないためには、依頼して行う口コミ活動では、事業者から依頼されていることがはっきりと一般消費者にわかるように、関係性の表示を行うことです。

インフルエンサーは「事業社の表示」(PRタイアップ)を表記する

インフルエンサーをはじめとするユーザーが、事業者から商品の提供を受けたり、仕事として依頼された口コミ活動では、レビューの内容に関わらず「この投稿は、事業者の表示です」という明示をしなければなりません。

具体的には、「#PR」「#広告」といったハッシュタグを記事冒頭に付けたり、後述するSNSプラットフォームのタイアップ表示を使ったりして、誰にでも事業者との関係性がわかるようにします。

あるいは、文章で「この投稿は、事業者から依頼を受けて行っています。」「このレビューは、事業者から商品の提供を受けて行っています。」といった内容を記載します。

SNSのサンプル配布キャンペーンなどは問題ない

ECサイトでは特に気になるのが、サンプルを配布して試してもらうことで新規顧客を増やしたりリードを掴む、また、サンプルを試してもらい、レビューを増やすことで口コミ効果を上げる施策がステマにならないか?という点です。

結論から言えば、試供品サンプルなどを無償で配布しても、口コミの内容に事業者が関与していない(口コミ内容を指定しない)のであれば、口コミが得られるかどうかに関わらずまずサンプルを配布したのであれば、事業者の表示とはならないため、#PRの表示を行う必要もなく、ステマとなることもないと言えます。

似たプロモーションとして、商品の口コミを投稿してもらって、要件を満たすと抽選でプレゼントがもらえるといったSNSキャンペーンもあります。こちらも、ステマ規制については問題ないプロモーションですのでこれまで通り運用可能です。プレゼントの内容が景表法に違反しないことなどには別途注意します。

口コミの再利用や転載にも注意する

口コミキャンペーンで得られた第三者アカウントの投稿を事業者が広告として利用したり、ウェブサイトやチラシなどへ再掲載することでコンテンツとして利用することがあります。

この際にも、必ず投稿者がタイアップ表示を1つずつに掲載しないとなりません。引用元には表示があっても、転載先に記載がなければステマ認定となるので注意が必要です。

ECマーケティングにおけるキャンペーン施策について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

主要SNSでの事業社の表示機能

上記に説明したように、企業に依頼されたレビューやタイアップ投稿は、各投稿において#PRや文章による事業者との関係性の明示を行うことが必要になります。

SNSプラットフォームの一部では、投稿と事業者との関係性を明確するために、「タイアップ」表示を行える機能がリリースされていますので、積極的に利用しましょう。

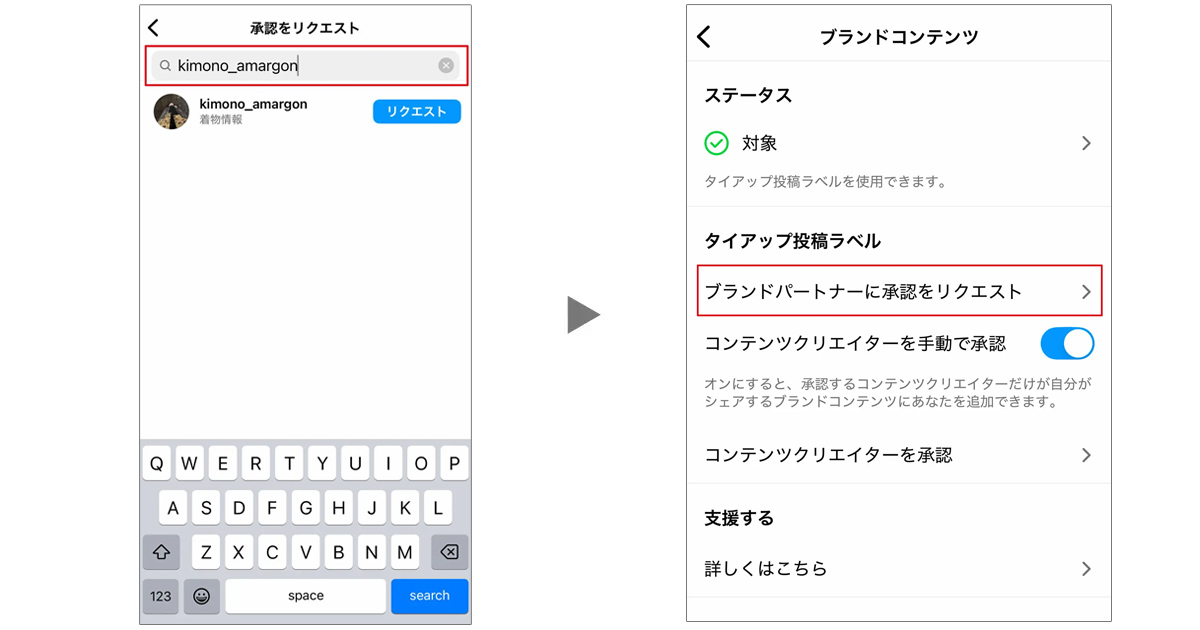

Instagramのタイアップ表示

Meta社の運営するInstagramは、「ブランドコンテンツ」という名前でタイアップラベルを投稿の上部に表示可能にしています。タイアップでタグ付けされた企業(広告主)は投稿インサイトも共有され、インフルエンサーなどとのタイアップの効果計測にも役立ちます。

ブランドコンテンツを利用するには、アカウントを「ビジネスアカウント(プロアカウント)」にしていることが前提です。その上で、企業側(ブランド)と、インフルエンサーの両者で以下のように設定を行います。

<企業側>

「プロフィール」⇒「設定」⇒「ビジネス(もしくはクリエイター)」⇒「ブランドコンテンツ」を選択し、「コンテンツクリエイターを承認」をオンにします。

<インフルエンサー側>

新規投稿画面で、「タイアップ投稿ラベルを追加」を選択し、「ブランドパートナーを追加」から、ブランド名を検索してラベルを「追加」します。承認リクエストを送信したあと、企業側から承認が得られると、タイアップ表示が可能となります。

参考:タイアップ投稿ラベルを使用してInstagramでオーガニックブランドコンテンツをタグ付けする方法

YouTubeのタイアップ表示

YouTubeの公式ツールを使うと、画面の左上に「プロモーションを含みます」という注意書きが表示されるようにできます。

YouTubeスタジオで「動画」の「詳細」を選択し、詳細を「すべて表示」した上で、「有料プロモーション」覧にある「私の動画には、プロダクトプレースメント、スポンサーシップ、おすすめ情報などの有料プロモーションが含まれています」にチェックを入れます。提供企業アカウントとのやりとりは不要です。

SNSマーケティングからスムーズに購買へ繋げるために

ECプラットフォームのShopifyは、SNSフィードからシームレスに購買へつなげられるため、SNSキャンペーンの成果が出やすいことで定評があります。

ShopifyでSNSマーケティングを行っていきたいならば、今回紹介したようなステマ規制をはじめとした広告やプロモーションのルールを知っておく必要があります。また、それ以外にも、Shopifyの連携機能やアプリを使うことで、SNSからの購買を増大させることが可能です。

BiNDecは、Shopify Premierパートナーとして、SNSマーケティングを活用して売上を急増させたブランドもサポートしてきました。ステマ規制だけでなく景表法などECで気をつけるべき法規への対応も、コンサルティングをつけることで安全に運用できます。ECのマーケティングに関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。