世界的に有名な日本の文化としては、漫画・アニメや寿司・天ぷらなどの和食があります。しかし、それらに勝るとも劣らず、海外で人気を博している日本製品が、J-Beautyとも称される国産化粧品です。日本の化粧品は、その高い品質や効果によってインバウンド観光客の爆買い対象であるほか、母国に戻った人や来日できない人が越境ECを通じて最も入手したいと思うアイテムにもなっています。

ここでは、世界に躍進する国産化粧品の越境ECのメリットや成功戦略、そして国ごとに異なる化粧品・美容製品関連の規制や法律的な注意点などについてご紹介していきます。

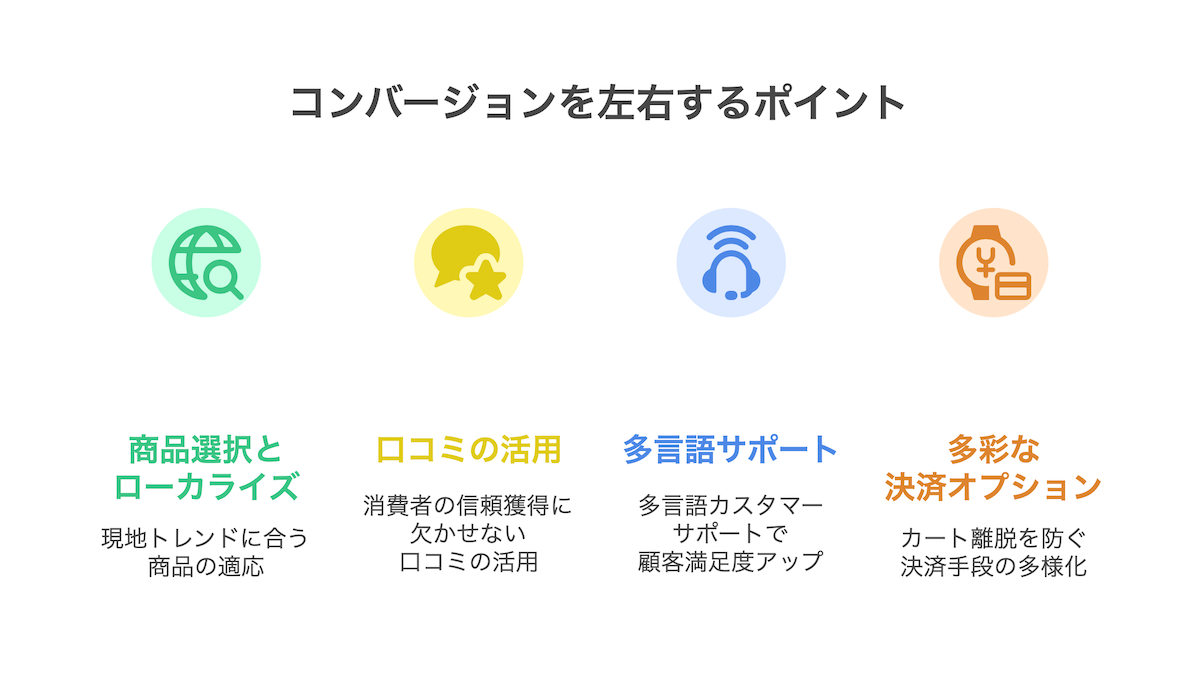

コンバージョンを左右する4つの化粧品の越境EC実践戦略

化粧品の越境ECでは、的確なマーケティング戦略や現地の顧客本位の施策がコンバージョンに大きな影響を与えます。まずは4つのポイントに絞って、以下に説明しましょう。

1.現地トレンドに合わせた商品選定とローカライズ

国や地域によって美容トレンドや消費者の嗜好が大きく異なるため、現地ニーズに合致した商品展開が越境EC成功の鍵となります。その観点から、綿密な市場リサーチに基づいた商品戦略の構築が欠かせません。

たとえば、各国の美容メディアやSNSを通じて、どのような効果や成分に人気があるかを、継続的に調査する必要があります。現地の美容インフルエンサーが発信している情報も有益です。

また、地域ごとの気候特性に適した化粧品の選択も、売上を左右する大きな要素となります。高温多湿の東南アジアでは軽い使用感の製品や汗に強いメイク製品が好まれ、乾燥した中東では濃厚なクリームタイプが人気です。

そして、購買力も市場ごとに異なるため、的確な価格戦略が重要になります。シンガポールや中国沿岸部では高価格帯製品も受け入れられますが、新興市場では手の届く価格設定が望ましい場合が少なくありません。

ローカライズに関しては、現地で人気の決済方法の導入はもちろんですが、多言語対応のカスタマーサポートが海外顧客の信頼獲得とリピーター化には極めて重要といえます。言語の問題が解消されることで、顧客はブランドに対して安心感を抱くとともに、ブランドロイヤリティ向上にもつながるのです。

2.消費者の信頼獲得に欠かせない口コミの活用

化粧品は肌に直接触れる製品であるため、消費者が購入を検討する際に「自分に合うか」、「安全性はどうか」、「本当に効果があるのか」といった不安を抱きやすいという特性があります。このような製品において、購入を決定するうえで非常に重要な判断材料となるものが、実際にその商品を使った他の消費者の体験談や評価の口コミです。敏感肌向け製品であるCurélやfreeplusも、その低刺激・高品質処方が口コミサイトやSNSで高評価を得たことが成功の一因となりました。

口コミの存在によって、消費者は商品情報だけでは伝わりにくいリアルな情報が得られ、安心して購入を検討できるので、美容雑誌のベストコスメ受賞や、専門的なレビューサイトでの評価、インフルエンサーなども活用して、生の声をECサイトに掲載したり、SNSで広めるようにしましょう。

越境ECに強いShopifyでレビュー機能を追加する方法については、こちらの記事をご覧ください。

3.多言語カスタマーサポートで顧客満足度アップ

海外顧客の信頼を獲得し、購入への心理的なハードルを下げるうえで、とても重要な役割を果たすものが、多言語での丁寧なカスタマーサポートです。配送日数や支払い方法、返品手続きなど、越境ECならではの物流や決済に関する顧客の疑問や不安も、多言語で対応することで解消しやすくなります。ブランドロイヤリティ向上のためにも、SNS上での細やかな顧客対応も含めて、カスタマーサポートの充実を図りましょう。

AIを活用したWeb接客ツール「チャネルトーク」は日本語、英語、韓国語以外にも合計31ヶ国語に対応できます。Web接客の重要性や韓国コスメ市場について解説した記事もありますので併せてご覧ください。

4.カート離脱を防ぐ決済手段の多様化

海外の顧客が商品をカートに入れた後、最終的に購入を諦める大きな要因の一つに、「希望する決済手段が使えない」という点があります。

クレジットカード、電子マネー、現地銀行振込、後払い、代金引換などの選択肢の中に慣れ親しんだ決済方法が用意されていない場合、支払いの段階で離脱してしまう可能性が高くなるのです。そのため、現地における主要な決済手段を複数導入して支払い時のハードルを取り除き、購入完了へとスムーズに誘導するようにしてください。

様々な国の主要な決済に対応するならKOMOJUがおすすめです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

越境EC展開の容易さと拡張性に富むShopify

化粧品販売の越境ECを実現するには、現地のECモールなどに参加する方法もあります。しかし、以下の観点から圧倒的に有利なのは、先ほども名前を挙げたECプラットフォーム「Shopify」を利用した事業展開です。

ブランディングと柔軟な販売戦略に不可欠なD2Cの越境ECサイト

ECサイトのデザインやコンテンツ、ストーリーテリングなどを通じてブランドの世界観を自由に表現し、顧客との直接的な接点を持ちながら、セール乱発を防いで価格やプロモーションの一貫性を保つためには、自社でコントロールできる越境ECサイトの構築が不可欠です。

そうすることで、独自キャンペーンや定期購買(サブスク)、セット販売などの独自の施策が可能となり、「ブランド価値の最大化」と「戦略の自由度」を同時に実現することができるようになります。

Shopifyの成功事例を参考に、D2Cの越境EC運用のポイントを解説した資料もございます。併せてご覧ください。

多言語・多通貨・ローカル決済・国際配送まで、越境ECに必要な要素を一元管理

Shopify Markets機能を活用することで、1つのECサイトで最大20言語までの翻訳に対応でき、自動翻訳+手動編集によってブランド表現を現地化することが可能です。また、WeglotやTranscyなどのShopifyアプリを利用すれば、より多くの言語の自動翻訳にも対応することができます。

加えて、越境販売で成果を伸ばすには現地で一般的に使われている決済手段を用意することも不可欠です。 たとえば、韓国のTossや中国のAlipay、東南アジアのGrabPayなど、エリアごとに親しまれている決済手段は異なり、それらに対応した決済サービスを選ぶことが購入率の向上につながります。

例えば、KOMOJUのように、Shopifyと連携しながら多地域のローカル決済に対応できるサービスもあります。Shopifyで受けた注文情報がそのままKOMOJUに自動連携されるため、管理画面を行き来することなくオペレーション負荷を抑えて運用が可能です。

また、不正注文やチャージバックを未然に防ぐ仕組みも備わっており、越境販売でも安心して導入できる決済サービスの一例と言えます。

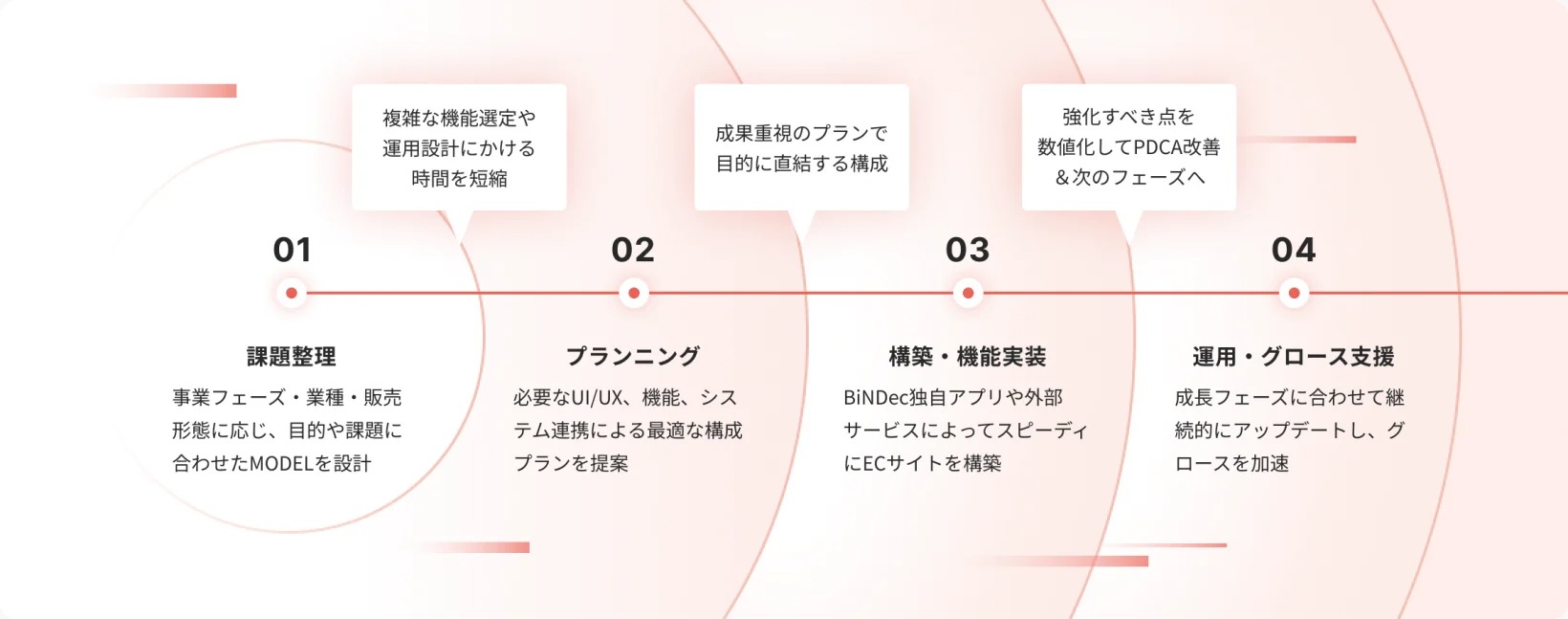

このような決済代行サービスを導入するには、実際のオペレーションや販売エリアとの相性を見ながら最適な設計を行うと効果的です。 Shopify PlatinumパートナーであるBiNDecでは、そうした要件に応じて、商材やターゲット市場に合わせたShopifyの構成や外部サービス連携をトータルでご提案しています。

導入を検討する際には、こうしたパートナーに相談してみるのもひとつの方法です。こうしたパートナーに相談しながら進めることで、導入までのハードルもぐっと下げられるはずです。

KOMOJUの詳しい内容は、以下の記事でもご紹介しています。

顧客データの直接収集と活用のメリット

Shopifyを利用したD2Cの越境ECサイトでは、購買履歴・閲覧傾向・地域別ニーズなどをリアルタイムで把握することが可能なため、顧客ごとの嗜好や行動をもとにしたパーソナライズ戦略が立てやすくなります。

そして、メール・SNS・広告などとのデータ連携もスムーズに行うことができ、リピーター施策やカゴ落ち対策、VIP顧客対応などの自動化や最適化も容易に実現可能です。

越境に対応した化粧品・コスメECを立ち上げるなら、BiNDecが提供する「BiNDec MODEL コスメ」がおすすめです。コスメECに必要な機能が予め構成されているので、スピーディにクオリティの高いECサイトの立ち上げが叶います。こちらのページも併せてご覧ください。

J-Beautyの躍進は越境ECの好機|数字で見る化粧品を取り巻く世界トレンド

ここまで、化粧品商材における越境ECを成功させるための具体策を紹介してきましたが、ここからはその背景にあるデータやトレンドを解説していきます。

毎年11月11日を中心に開催され、「ダブルイレブン」や「独身の日」と呼ばれる中国最大のECセールイベントでは、同国の調査会社、星图数据調べで2023年のGMV(流通取引総額)が1兆1,386億元(約23兆6,000億円)に達し、想像を超える規模の取引が行われています。

中でも日本製品の人気は根強く、2020年のデータですが中国最大のECモールであるTmallでの売上が10億元(約150億円)以上となった30店舗の中にSK-Ⅱと資生堂が含まれる(※1)など、特に注目されている商品ジャンルが化粧品です。このように日本の化粧品が注目される傾向は東南アジアや欧米でも見られ、越境ECにおける商材としての価値も増大しています。

※1:週刊粧業「2020年W11(独身の日)プロモーションレビュー」より引用

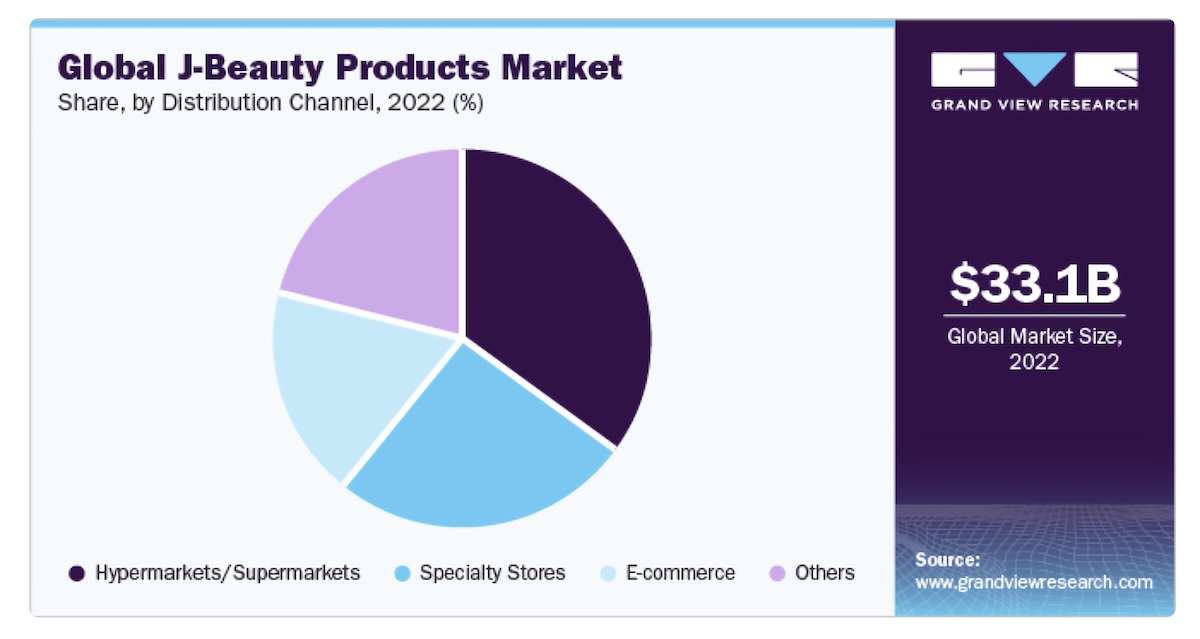

調査会社のGrand View Researchのレポート(※2)によれば、2022年に約331億ドル(約5.1兆円)と推定されていた世界のJ-Beauty製品市場規模は、2023年から2030年にかけて年平均成長率3.9%で成長し、2030年には約450億ドル(約7.0兆円)に達する見通しです。

高品質で信頼される日本の化粧品

海外で日本の化粧品が高く評価されているのは、品質が高く、安全で信頼の置ける商品だからです。直接、肌につけるものであり、また、実際に使ってみるまでは効果がわからないという特性上、国産化粧品が長年にわたって培ってきた高品質で安全性も高いという評判が、消費者を惹きつけています。

その評判の裏付けとなっているものが日本メーカーならではの厳格な品質管理と製造基準です。特にアジア圏では安全で肌に優しい点、欧米諸国では高品質で無駄なくスキンケアができる点が支持される要因となっています。

また、独自の技術力とイノベーションも販売を後押ししており、優れた独自成分を使って美白や保湿などの機能性を打ち出した製品や、日本ならではの発酵技術や植物由来成分を活用した製品が「日本品質」として認知されているのです。そして、日本人の敏感肌に合わせて肌のバリア機能を重視したスキンケア製品なども、日本の化粧品特有のイノベーションとして差別化のポイントとなっています。

さらに、元々、認知されていた「日本製(Made in Japan)」のプレミアム感もプラスに働き、適正価格での販売や価格競争からの脱却につながっているといえるでしょう。

国内市場を越える海外市場の可能性

成熟期に入って、少子高齢化の影響で将来的な縮小が懸念されている国内の化粧品市場に対して、海外市場は高い成長率を維持しています。

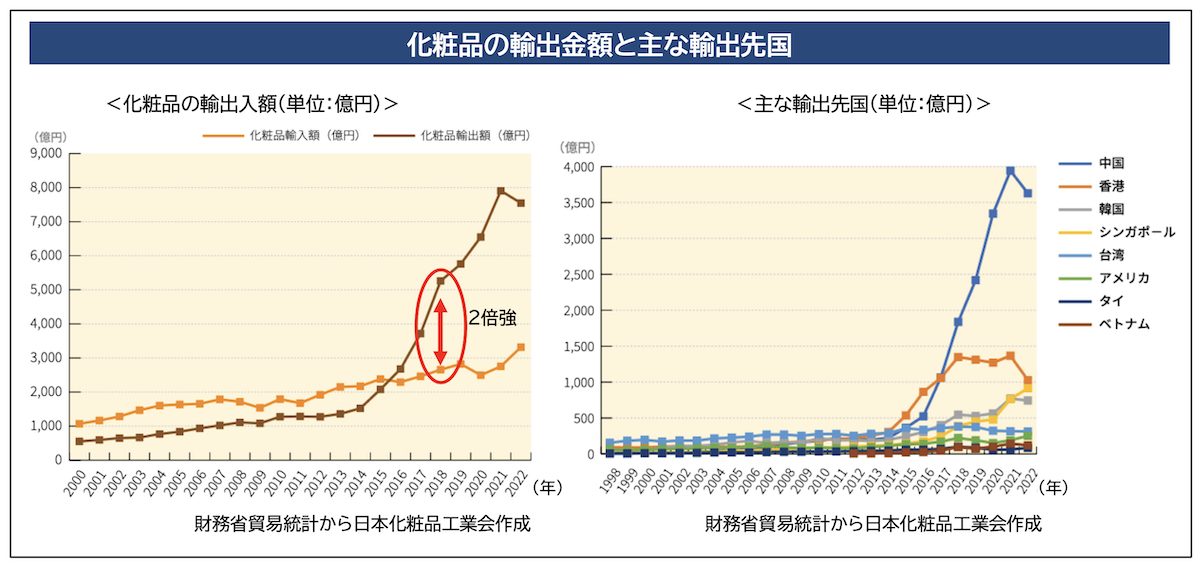

経済産業省が公表している資料(※3)によれば、2018年以降の化粧品の輸出入金額は、輸出金額が輸入金額の2倍以上を記録しており、中国、香港、韓国、シンガポールなどの伸びが目立つ中で、特に2020年以降は化粧品総輸出額の50%が中国への輸出です。こうした海外需要を取り込むことができれば、売上を大きく向上させられるといえるでしょう。

また、国内市場とは人口構成が異なる海外市場に目をむけることで、従来とは異なる年齢や所得層の消費者にアプローチすることが可能です。たとえば、高級スキンケア商品は中国の富裕層に人気があり、手頃な価格の製品は東南アジアの若年層に受け入れられやすいなど、多様な顧客層に対して新たな市場を開拓できることになります。

さらに、日本では飽和状態になったジャンルの化粧品でも海外では目新しい製品として受け入れられてライフサイクルを伸ばせる可能性がありますし、販売先の国を複数持つことによって、災害や感染症などによる特定市場の変動リスクや政策変更に伴う購買傾向の変化リスクを分散して事業の安定化を図れることも、越境ECの大きなメリットです。

低コスト・低リスクで海外進出できる化粧品の越境EC

越境ECには、初期投資が抑えられたり、運営コストを効率化できるメリットがありますが、このことは化粧品にも当てはまります。

まず、物件賃貸料や内装費、人件費などが不要なので、ECサイトの拡張に多少の費用がかかったとしても、海外に実店舗を構える場合と比較すると初期投資はかなり少なくて済むわけです。

そして、少量の在庫からテストマーケティングを開始して、市場の反応を見ながら徐々に規模を拡大していくといった段階的な投資の強化が行えます。たとえ思惑通りに進まない場合でも撤退コストが低く、相手国ごとに柔軟な市場テストが可能なので、小さく始めて現地に即したビジネスのやり方を学びながら拡大していく姿勢が成功への近道といえます。

運営コストに関しても、実店舗展開ではそれなりの額になる現地での広告・販促活動費用を、越境ECならばSNSやインフルエンサーマーケティングを活用することで低コストに抑えることが可能です。また、現地スタッフの採用・教育コストも不要となり、多言語対応なども翻訳ツールなどを使って効率的に処理できるので、トータルな運営費用は非常に低いものとなります。

加えて、従来は時間と労力が求められた海外配送などの業務も、既存の国内向けECサイトに設定を追加するだけで対応できる海外転送サービスを利用すれば、迅速かつ低コストに越境ECを始められるため、ビジネスの海外展開を行ううえでの障壁はほぼなくなっているともいえるのです。

トレンドに合わせたターゲット市場の選び方

もちろん、化粧品に対するニーズやトレンドは国や地域によって異なっていたりしますから、越境ECを行ううえで、それに合わせた商品展開を行うことが欠かせません。そのようなニーズやトレンドを主要国ごとに見ていきましょう。

主要国の市場動向と日本化粧品へのニーズ

中国市場

冒頭でも触れましたが、中国は世界最大級の化粧品市場を有し、日本からの化粧品輸出額の約半分を占める最も重要な輸出先です。この市場では、特に日本製品の質の高さが評価され、スキンケア用品がリピート購入の高いカテゴリーとなっています。また、偽物が出回ることも少なくないため、消費者は信頼できる海外ブランドの製品を求める傾向にあることも特徴です。

一方で、日本貿易振興機構(ジェトロ)が公表したレポートによると、近年は中国の国産化粧品ブランドも台頭し、2023年のダブルイレブンセールでは、主要なライブコマースで扱われた化粧品の37.4%が中国国産ブランドでした(※4)。そのため、今後の戦略としては、ローカル競合との明確な差別化も重要となっていきます。

たとえばDHCは「日本製」への信頼を軸にファン層を拡大し、Curélやfreeplusは敏感肌向けスキンケアブランドとして中国市場に浸透しています。

※4:ジェトロ「地域・分析レポート/ブームに伴い、政策整備ー化粧品分野にも国産の波(中国)(1)ー」より

東南アジア市場

東南アジアはデジタル経済が急拡大しており、それに伴ってEC市場も伸長している注目市場です。米国商務省の国際貿易局の調査(※5)によれば、東南アジア全体のEC市場は、2025年内に3,300億ドル(約51兆円)を超えると予測されています。

特にタイやベトナム、インドネシアなどでEC利用者数が急増していて、シンガポールではオンライン購入の約55%が越境EC経由です。化粧品は、日本からの越境商品で人気No.1のカテゴリーであり、KOSEのクレンジングオイルなどが売れ筋となっています。

※5:米国商務省の国際貿易局「The Larger Asia Pacific Region Leads eCommerce Globally」より

また、人気商品には日常的に使われるものが多いことから、日本の化粧品がすでに現地の日々の暮らしに浸透していることがうかがえるでしょう。東南アジアは若年人口が多いこともあってトレンドに敏感であり、越境ECによる海外製品へのアクセスが容易になったことから、日本のEC企業にとって有望な新規市場と位置付けられます。

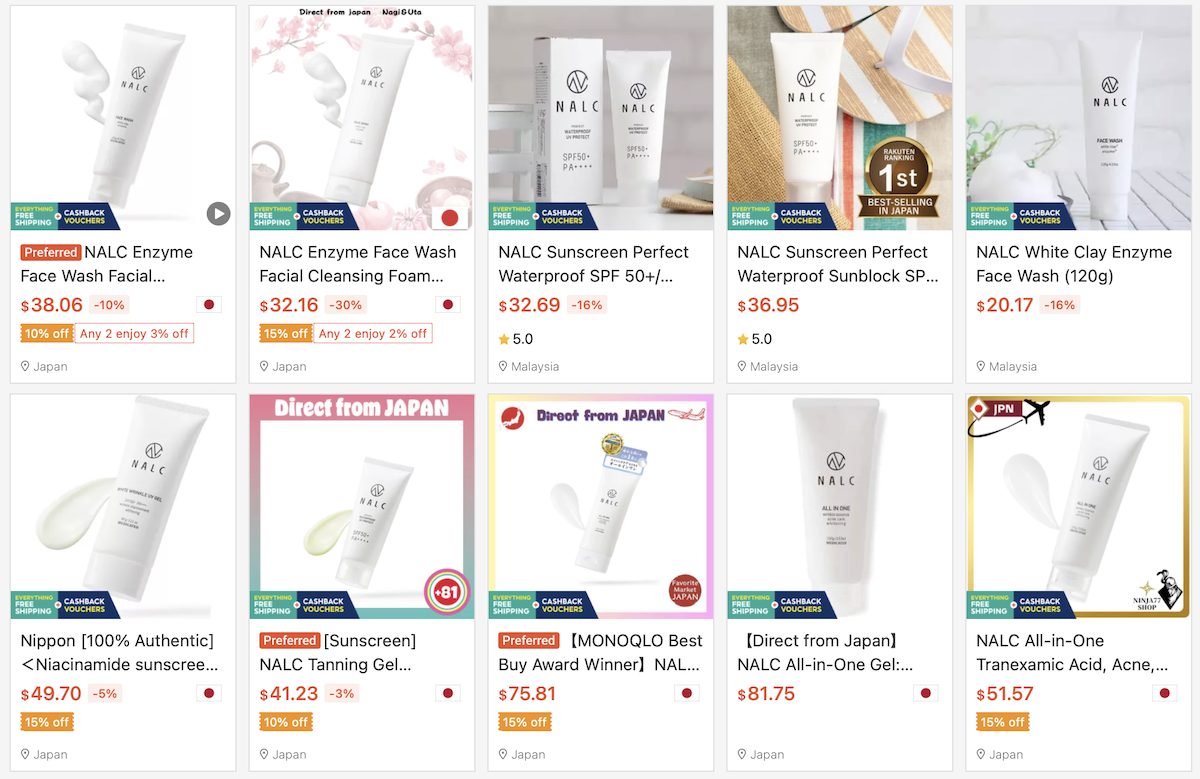

成功事例として、メンズ化粧品ブランドのNULLとジェンダーレス化粧品ブランドNALCを擁するG.O.ホールディングスによる、男性も使えるユニセックス化粧品というボーダレスな商品展開がこの地域のニーズにマッチし、特にシンガポールや台湾での成功を掴みました。

欧米市場

日本製化粧品が持つ「高機能・高品質、安心・安全」というイメージは、欧米諸国でも高く評価されています。加えて、近年高まってきた、健康や環境に悪影響がない化粧品や美容製品を使いたいという「クリーンビューティ」志向と、日本の天然由来成分化粧品の方向性が合致していることから、欧米では「J-Beauty」がナチュラルでミニマルな美容の代名詞として浸透しつつあるのです。

特に世界最大の化粧品市場であるアメリカは、Grand View Research調べで年間約10兆円分が消費されており(※6)、今後も順調な拡大が見込まれます。

※6:Grand View Research「U.S. Cosmetics Market Size & Trends」より

日本製化粧品の具体的な強みとしては、下記の要素のように多方面での評価が高く、全体として「質が高く洗練されている」というイメージに繋がっています。

- 長年培った研究開発力による高性能な製品づくり

- 品質管理やサステナビリティ、エシカルな製品作りへの取り組み

- 発酵技術や独自の美容成分など、日本ならではのイノベーション

- 肌のバリア機能を重視した敏感肌向けスキンケア

- 和漢植物由来成分や伝統的な美容法を現代科学で裏付けた「伝統と革新の融合」

- 品質の高さと無駄がないスキンケアができる点

- デザイン性

成功事例としては、資生堂やSK-IIがグローバル高級ブランドとしての確固たる地位を築いているほか、Hada Labo Tokyoが高品質ながら手頃なドラッグストアブランドとして米国市場への定着を実現しました。また、メンズ化粧品ブランドのBULK HOMMEが、D2C戦略とインフルエンサー活用によって欧米市場へ展開を成功させています。

インド、中東、北アフリカ市場

インドや中東、北アフリカは、今後の成長が期待される新興マーケットです。中でもインドは人口が世界一となり、若年層がその半分以上を占め、経済成長に伴って美容意識が高まっています。コンサルティング会社のRedseer Strategy Consultantsによれば、インドの化粧品市場は2025年内に200億ドル(約3兆1,000億円)に達し、しかも、毎年2桁近い成長率を記録する見込みです(※7)。

同じく中東や北アフリカの美容・パーソナルケア市場も、Euromonitor Internationalの調査によると2025年内には600億ドル(約9兆3,000億円)規模に達すると推定されています(※8)。

※7:RedSeer Consulting発表「Indian Cosmetics Industry(Shubham Anand)」より

※8:COSMETICS BUSSINESS「New Beautyworld and BeautyMatter Report reveals transformative insights on the Middle East’s beauty industry through the ages」 より

インドでは、特に都市部の若者を中心に、スキンケアやヘアケア分野の需要が拡大しており、マスマーケットでは手の届きやすい価格設定も重要ですが、富裕層向け高級コスメの伸びも期待されてきました。

一方の中東地域は一人当たりの化粧品支出額が高く、高級ブランドの大きな市場です。特にUAEやサウジアラビアなど湾岸諸国では美容志向が強く、日本の高級スキンケアや香水が富裕層に受け入れられています。また、中東・東南アジアのイスラム圏ではハラール認証化粧品のニーズが高まっているので、これらに合致する製品開発を進めている企業にとって、有望な市場といえるでしょう。

最適の越境EC先を選ぶには?

以上のことから、自社の取扱商品に応じて越境EC先を選ぶ、あるいは逆に、ターゲット地域を念頭に置いて取扱商品を選定することが重要といえます。

たとえば、中国の消費者の関心は、日本の厳格な品質管理と製造基準による信頼性や、「日本製=高機能・高品質、安心・安全」というプレミアムイメージにあります。また、スキンケア用品が人気で、かつ美白・保湿が定番のアピールポイントになりますので、このカテゴリーの製品を扱っている、あるいは扱う予定があるならば、中国が適した市場といえるでしょう。

東南アジアやインド、中東、北アフリカでも基本的には同様ですが、広い市場を狙うのであれば、より日常使いのできるリーズナブルな製品が適しています。ただし、シンガポールやUAE、サウジアラビアのように、より高機能や高品質なスキンケアが支持されている市場では、価格が多少高めでもプレミアム商品として浸透させることが可能です。いずれの場合も、高温多湿な気候に適した製品や、多様な文化・嗜好に合わせた商品展開が普及の鍵となります。

一方で、欧米市場では「クリーンビューティ」や「サステナブル」、「エシカル」志向と合致していることが製品の強みとなり、和漢植物由来成分や伝統的な美容法、発酵技術に基づく化粧品が受け入れられやすい状況です。また、肌のバリア機能を重視した敏感肌向けスキンケア製品を高齢者にアピールする施策も、有効と考えられるでしょう。その意味では、「伝統と革新の融合」をコンセプトにマーケティングを展開することも重要です。

さらに、パッケージのローカライズが必要な地域と日本のパッケージのままのほうが好まれる地域があることにも配慮が必要です。台湾や香港、アメリカ、カナダでは、日本語のパッケージがブランドの魅力やエキゾチックな雰囲気として受け入れられており、過度なローカライズは必要ありません。

逆に、中国ではローカライズされて詳細な商品情報がわかるパッケージ、EUではエコフレンドリーなパッケージが好まれる傾向にあり、国ごとの文化的な違いによって色やデザインの嗜好も異なるため、現地市場に合わせたデザインが効果的な場合もあります。

いずれにしても、後述するように成分表示や使用方法などの重要な情報は英語や現地の公用語で記載することになりますが、特に中国とEUでは化粧品のラベル表示に関する規制が厳格であることに注意してください。

市場サイズと安定性の見極め

越境ECにおいては、相手先の市場規模も重要ですが、市場としての安定性の見極めも欠かせません。先に中国では、「ダブルイレブン」のECセールイベントだけでも1兆1,386億元(約23兆6,000億円)の規模があることに触れましたが、ZenOneのブログ記事によれば、年間を通じた越境EC全体の市場規模は2022年時点で10.5兆元(約200兆円)に達し、年平均成長率(CAGR)も約20%と非常に高い成長を示しています(※9)。

※9:ZenOne「中国の越境EC市場分析」より

その一方で、市場に不安定さがつきまとうことも中国の特徴です。たとえば、コロナ禍のときに見られたように、中国政府の政策が突然変わり、それに伴って購買傾向も急速に変化するため、今まで売れていたものがパタリと売れなくなってしまうこともあります。また、近年は中国の国産化粧品ブランドも力をつけてきている点にも注意が必要です。

東南アジアは、デジタル経済が急拡大しているという観点から大いに注目される市場です。特にタイやベトナム、インドネシアといった新興国でのEC利用者数が急増していることから、先行者利益を得やすい土壌があるといえるでしょう。また、経済成長に伴って個人の購買力が高まり、日本商品との相性の良さや堅調な成長傾向を踏まえると、越境ECの相手先として有望な市場と考えられます。

欧米諸国は美容大国がひしめく成熟市場ですが、規模自体が非常に大きいため、参入の余地が十分ある地域です。経済産業省の「令和3年度 電子商取引に関する市場調査」によれば、米国消費者による越境ECの購入額は2020年前後で2兆409億円に達し、前年比+19.3%という高成長を記録しています。

また、ドイツ(約1兆7,000億円)、フランス(約1兆4,000億円)、英国(約1兆2,000億円)といった欧州主要国も、それぞれ大きな市場規模を持つ有望国です。

なお、市場としてはどちらも比較的安定していますが、アメリカは保護主義的な政策の動向による関税リスクといった不安要素があり、EUは圏内のビジネスの利益や人々の権利を守ろうとする意識が強いために様々な規制を強めてくる可能性がある点に注意してください。

インドや中東、北アフリカは、東南アジア同様に、今後の成長が期待される新興マーケットです。先にも触れましたが、インドの化粧品市場規模は2025年内に約3兆1,000億円に達し、中東・北アフリカの美容・パーソナルケア市場規模も2025年内には約9兆3,000億円ドル規模に達すると見込まれています。

安定性の面では、インドは隣国パキスタンとの間に緊張関係があるものの市場への影響は小さいと思われる一方、中東は一部の地域で紛争が起こっていることなどが不安要素です。後者は、特にイスラエル、レバノン、ヨルダンなど向けの航空便や海運が影響を受けることがあり、ドバイやサウジアラビアを越境ECの物流ハブとして利用している企業にとっては、ルートの再編や配送遅延のリスクが高まります。

化粧品販売の越境ECに欠かせない規制と法律の知識

化粧品販売の越境ECを成功させるためには、相手先の化粧品関連の規制や法律の知識も重要になってきます。日本国内で合法的に販売されている化粧品であっても、販売対象国の規制や法律に適合していなければ、荷物が通関できずに差し戻されたり、罰則を受けたり、ブランドイメージが低下したりする可能性があるからです。

各国で異なる化粧品規制の概要

中国市場

中国向けに化粧品を販売する場合、国家薬品監督管理局(NMPA)への登録・届出を求められます。特殊用途化粧品(育毛や美白など)はNMPAでの登録許可、普通用途化粧品はオンライン届出が必要です。2021年以降は、一定条件下で動物実験が免除可能となりましたが、中国国内に責任者、または責任会社を設置することが義務付けられています。

また、中国で化粧品を取り扱う際に、CCC(中国強制認証制度)の認証が求められる場合があります。製品の安全性や品質を保証するための制度で、認証取得には手続きや審査が必要となり、時間や費用がかかることも少なくありません。越境ECには特例が設けられ、特に保税区経由の場合は一部商品でNMPA登録なしで販売可能ですが、カテゴリや数量に制限があります。そして、規制変更も頻繁に行われるため、常に最新情報を確認していくことが重要です

東南アジア市場

「ASEAN化粧品指令」に基づく共通基準がありますが、運用は国ごとに異なるのが現状です。基本的には届出制であり、タイならば食品医薬品局(FDA)、マレーシアならば国家薬剤局(NPRA)というように、各国の主管当局への対応も必要になります。

欧米市場

アメリカでは、化粧品を販売する際にFDA(米国食品医薬品局)に認証を受けることが法律で定められています。2022年末に規制が強化され、製造施設登録や製品成分リスト提出が義務化されました。また、有害事象報告制度も導入されています。成分は「降順」で表示し、カラー成分や香料は末尾に記載することが必要です。製品表示には事業者情報と内容量の明記が求められるほか、効能表現には厳格な規制があります。

一方、欧州ではEU化粧品規則の下で事前届出制を採用しており、EU域内に「責任者」を置くことが義務付けられました。製品の安全性や品質を担保し、関係機関とのコミュニケーションを行うことが責任者の役割です。加えて、販売前のCPNPシステム(化粧品製品の事前登録ポータルシステム)へオンライン届出も必須であり、責任者による製品情報の提出や製品情報ファイルの保管が求められます。ちなみに、製品開発やテストにおける動物実験は原則禁止です。

そして、全成分のINCIネーム(化粧品成分の国際的な名称統一ルールに基づく成分名)やPAOマーク(開封後の使用期限を示すマーク)の表示が義務付けられています。容器や外箱に成分表示、正味量、使用期限またはPAOマーク、製造販売元情報などを現地の公用語で記載することも求められており、EU各国ごとに異なる言語対応が必要になる点に注意が必要です。

インド、中東、北アフリカ市場

インドでは、すべての化粧品がインド中央医薬品基準管理機構(CDSCO)に対する製品登録が必要です。また、EC事業者には、現地法に従った個人情報保護、返品ポリシーの明示、通報窓口設置が求められます。さらに、D2Cビジネスを本格展開する場合には、現地法人の設立や現地在庫の保有が必要になるケースもあるため、注意してください。

中東では、化粧品は湾岸協力会議(GCC)加盟国で共通化された製品規格・基準であるGCC基準(GSO規格)を満たすことが求められ、登録・成分検査・ラベル表示が必要となります。商用出荷にはCO(Certificate of Origin)と輸出入許可が必要ですが、パートナーを通じた登録が一般的です。そして、サウジアラビアでは製品適合性確認を意味するSABER、UAEでは国家基準・規格機関による適合認証制度であるESMA登録が必要な場合があります。

必須となる禁止成分のチェック

当然ですが、相手先によって異なる禁止成分のチェックも欠かせません。

たとえば中国では、NMPAが定める禁用物質リストに加えて、特殊用途化粧品に使用可能な有効成分のリストの確認も必要です。また、インドネシアではイスラム教で禁じられている成分が含まれていないことを示す「ハラール認証」取得の義務化が進んでいます。

インドではヒンドゥー教徒に対して牛由来成分を避ける必要がありますし、同国のイスラム教徒に対してや中東のイスラム圏では豚由来成分やアルコールが忌避されるなど、宗教的な禁忌への考慮も必須です。そのため、インドネシアと同じく、ハラール認証化粧品のニーズが高いといえます。

アメリカでは、連邦レベルのFDAの禁止成分は限定的です。しかし、たとえばカリフォルニア州では独自の有害物質規制があるなど、州ごとの規制に準拠することが求められます。さらに、EUでは、指定された26種類の香料アレルゲンが一定濃度以上含まれる場合には、それらの個別表示が必要です。

商品説明と多言語対応の重要性

なお、越境ECで海外顧客に商品を販売する際は、製品パッケージや商品ページ上での適切な表示が求められます。その際に、オンライン上の商品説明は現地の公用語に翻訳して提供することが必要です。成分表や使用方法、注意事項などを公用語や英語で明示し、消費者が安心して利用できる情報環境を整えてください。

越境ECでは、必ずしも完全に現地仕様のパッケージにする必要はありません。しかし、少なくとも商品に同梱する説明書を多言語化したり、ECサイトの商品ページに詳細な説明を載せてフォローすると良いでしょう。そして、保証書やクレーム対応の連絡先も利用者が理解できる言語で提示しておくと、信頼性が高まります。

主要な地域では、たとえばEUのようにINCIネームや製造販売元情報、使用期限などを現地の公用語で記載することが求められます。また、先のセクションで触れたように、米国では成分表示の順序なども定められているため、それに従わなくてはなりません。

越境ECでは、このほかにも現地通貨での決済や物流、在庫管理などに関する特有のオペレーションがあります。基本的には、Shopifyのような越境に強いECプラットフォームの機能やアプリでカバーしていくことができます。場合によってはアウトソーシングが必要なケースもあるでしょう。詳しくは、以下の記事を参照してください。

BiNDec MODEL コスメが化粧品販売の越境ECの構築・成長を全面サポート

Shopify PlatinumパートナーであるWEBLIFEが提供する「BiNDec MODEL コスメ」は、Shopifyを使用した化粧品販売に特化したEC構築・運用・成長支援サービスです。400を超えるEC構築のナレッジを集約し、化粧品ECに必要な機能・アプリを集約し、貴社のビジネスプランに最適な形をご提案。

ECサイトのデザインやインターフェースを化粧品に最適化することはもちろん、顧客データを活かしたCRM・LTV向上施策や、物流・ERP連携もサポート。EC事業者がグローバル市場に自信を持って挑戦するための戦略と実務の両面をカバーしたトータルソリューションです。

化粧品の越境ECはEC事業者の成長戦略に直結する大きな可能性を秘めている一方で、国内向けのECとは異なる注意点や落とし穴も存在します。化粧品販売における越境EC支援の専門知識が豊富で、多数の導入実績も持つBiNDecならば、成果を最大化する支援が可能です。貴社のビジネスの海外展開を確立するために、ぜひBiNDecのノウハウをご活用ください。

\化粧品・コスメの越境ECにお悩みなら/