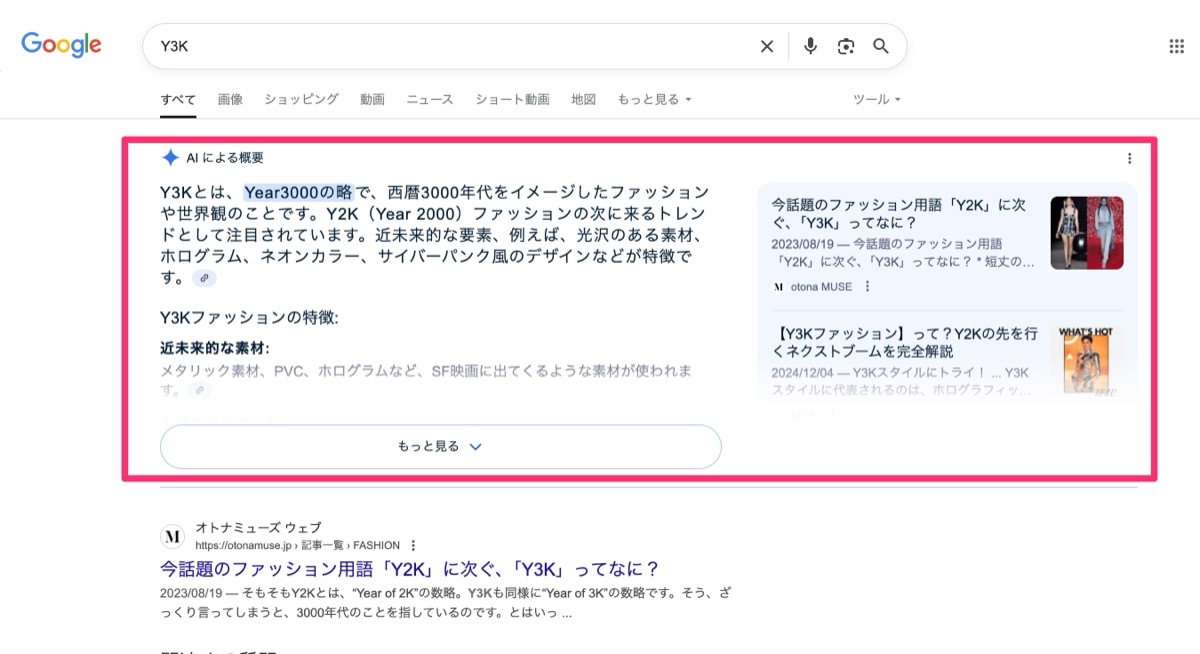

「LLMO」という言葉を聞いたことがありますか?あまり馴染みのない方でも、何かを調べたくてGoogleでキーワード検索した際に、AIによる要約を目にしたことはあるでしょう。

本記事では、そういったAIに引用されやすいコンテンツを作るためにECサイトが行うべき対策「LLMO」について解説します。

LLMOとは何か?ECサイトの集客に与える影響

LLMOは、Large Language Model Optimization=大規模言語モデル最適化の略称で、AIがあらゆるWebサイトの情報を効率的かつ正確に収集・要約し、質問に対する最適な回答として利用できるようにコンテンツを最適化する戦略です。

具体的には、Googleの検索結果に出るAIによる要約(AI Overview)や、ChatGPTなどのAIチャットサービスに質問したときの回答として、AIが提供する情報に引用されやすくする、いわば、「AI向けのSEO対策」です。

ECサイトにとってLLMOは、新たな集客チャネルの獲得とブランド信頼性向上のために不可欠な要素となっています。

LLMOの定義と登場の背景

LLMOの概念が登場した背景には、生成AIの急速な進化と普及があります。AIは、Webサイトのテキストデータや構造を分析し、利用者の質問の意図に合致する「答え」を生成します。

EC運用者にとって、自社のブランドや商品に関する情報がAIに正しく認識され、消費者に届けられることは、単なる認知拡大を超え、売上やブランドイメージ向上に直結する重要な課題です。

検索体験とユーザー行動の変化

AIの普及は、検索体験と情報収集の方法を根本から変えつつあります。これまで消費者は、何かを知りたい時に検索エンジンにキーワードを入力し、表示された検索結果一覧の中から自分で情報を探していました。

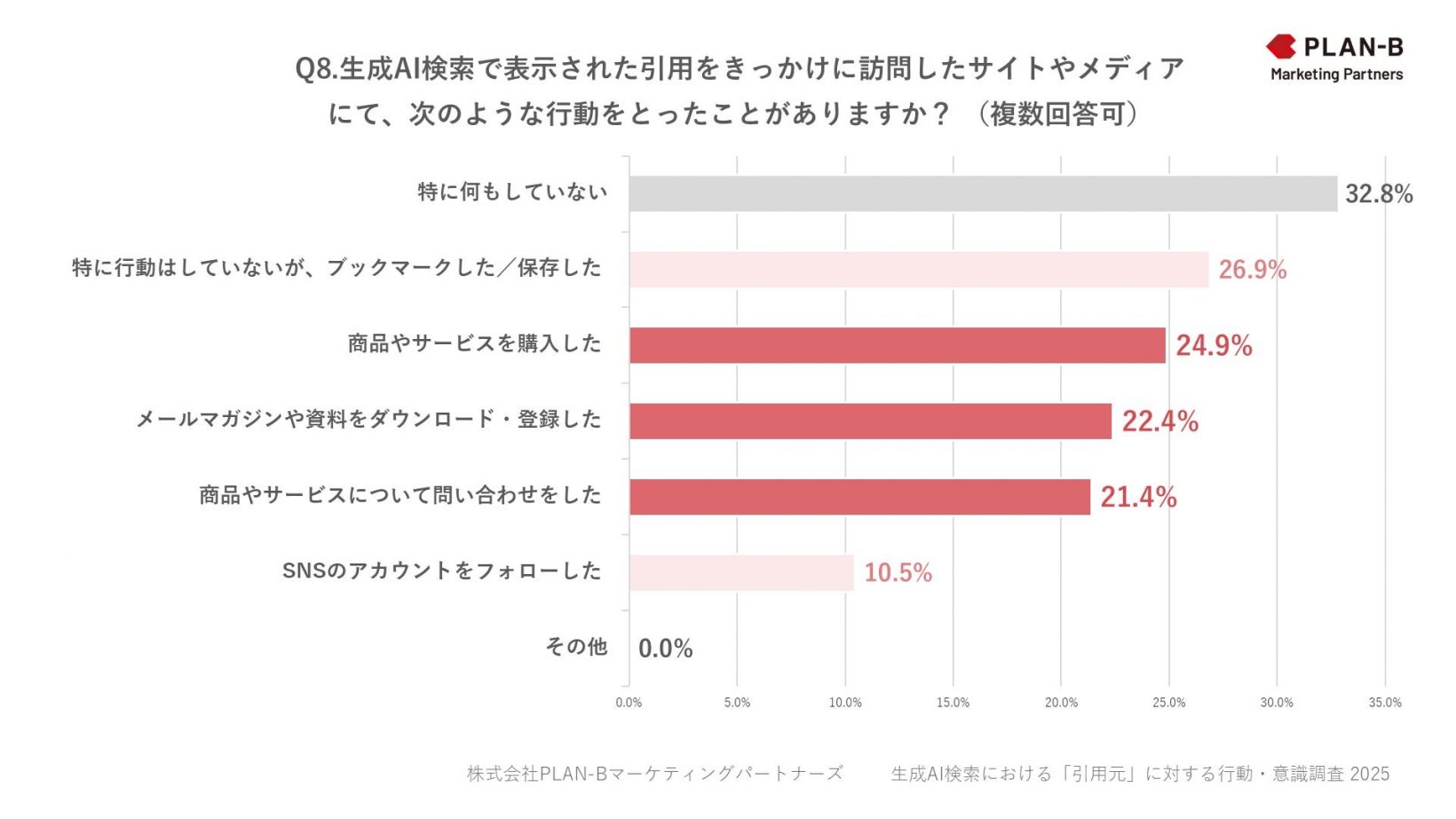

しかし、今ではAIがその役割の一部を担っており、AIチャットに直接質問を投げかけ、その回答を基に意思決定を行うケースが増加しています。(*1)

商品の比較検討や詳細な質問もAI上で完結することが珍しくなくなり、ECサイトを訪問する前に必要な情報がAIによって提供されていることもあります。

*1=株式会社PLAN-Bの調査レポートより引用

この変化は、従来のSEO(検索エンジン最適化)だけでは十分なリーチが難しくなる可能性を示唆しています。検索結果で上位表示されていても、AIの回答に引用されなければ、消費者の目に触れる機会が減るという懸念が生じているのです。

ECサイトがこの新しい情報取得のフェーズに対応するためには、AIが情報をどのように収集・利用するかを理解し、それに合わせた戦略を立てる必要があります。

AIチャット・生成AIの普及とECへの影響

AIチャットは、質問に対して、まるで人間と会話するように自然な形で情報を提供します。

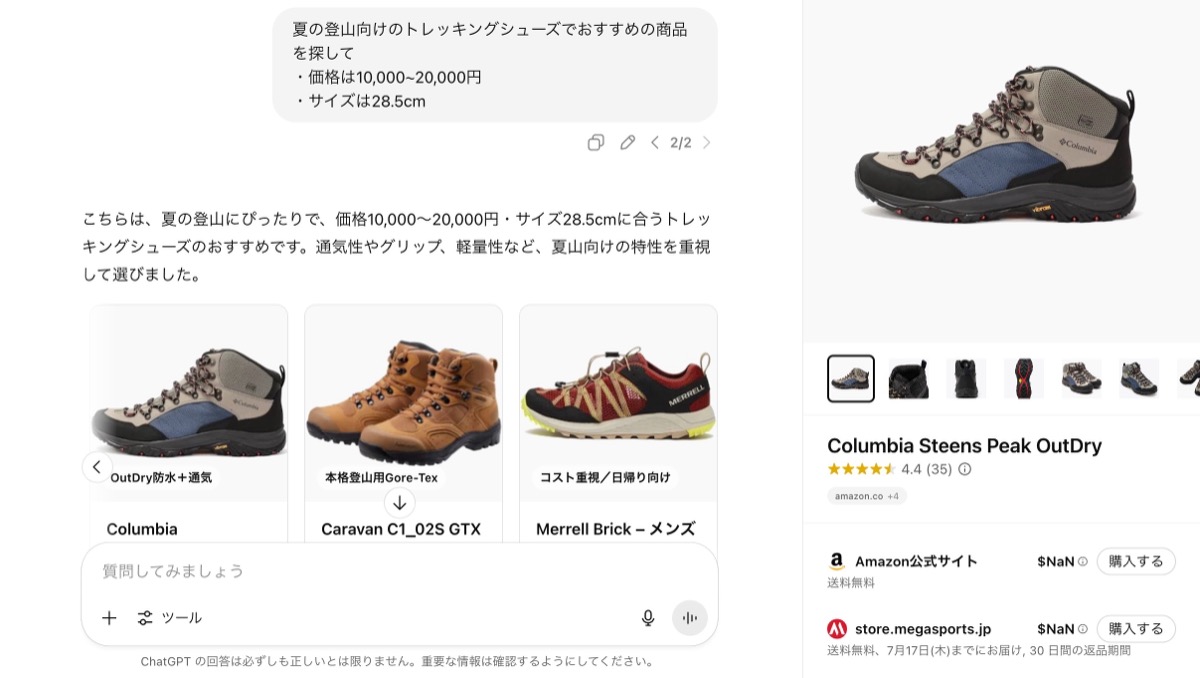

例えば、「予算2万円で買える28.5cmの夏用トレッキングシューズは?」といった具体的な質問をAIにしたとします。このとき、AIが自社のECサイトの商品情報やコンテンツを参照し、適切な回答として提示してくれれば、購入機会の創出につながります。

自社のコンテンツがAIの学習に使われ、回答として提供されることは、従来の広告やSEOではリーチできなかった層へアプローチする新たなマーケティング戦略となるのです。

AIを介した情報流通が加速する中で、ECサイトは、ただ商品を並べるだけでなく、AIが「最適な情報」と判断し引用したくなるような、質の高いコンテンツを提供することが求められています。

従来のSEOとLLMOの違い

これまでのSEO対策は、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードに対してWebサイトの検索順位を上昇させることに主眼を置いていました。つまり、「検索結果ページでいかに上位に表示されるか」が最重要指標でした。

しかし、LLMOではその目的が大きく異なります。LLMOが目指すのは、AIにコンテンツを正確に理解してもらい、質問に対する「最適な回答として引用される」ことです。

従来のSEOが「流入数の最大化」を目標としていたのに対し、LLMOは「AI経由での情報伝達と信頼性向上」に焦点を当てると言えるでしょう。

ECサイト向けのSEO対策について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

LLMO対策を実施するべき理由

LLMO対策を実施するべき理由は、消費者の生活にAIが深く関わってきていることに関係しています。ここではその例をいくつか取り上げて解説します。

AI搭載検索(SGE等)の標準化

Googleをはじめとする大手検索エンジンは、AIを搭載した検索体験(Search Generative Experience: SGE)のような機能を標準化する動きを進めています。これにより、検索結果の最上部にAIによる要約や直接的な回答が表示されることが一般的になります。

消費者はECサイトを訪問する前に、AIがまとめた情報で疑問を解消できるようになるため、AIの回答に引用されることの重要性が増しています。

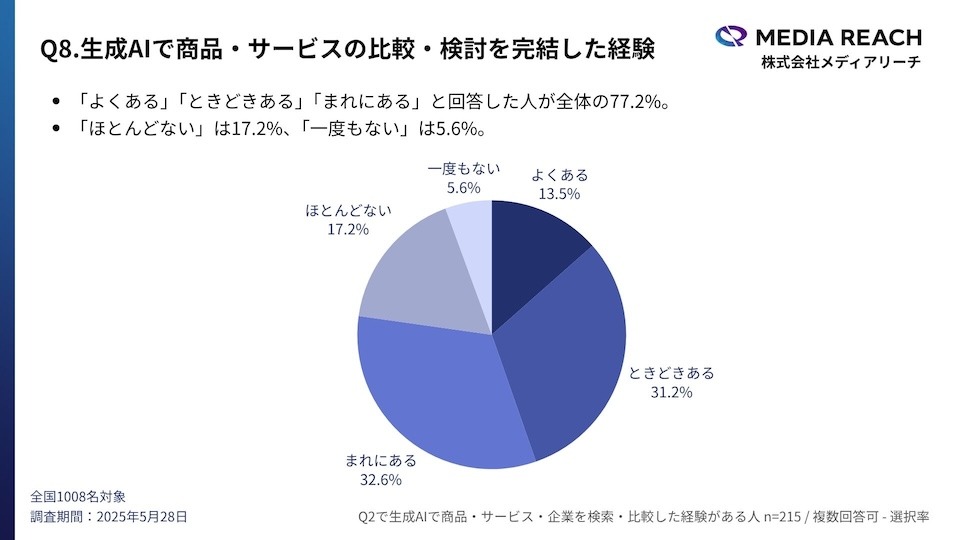

株式会社メディアリーチの調査より引用

AIが提示した回答からの間接コンバージョンを獲得できる

AIが消費者の購買意思決定に深く関与するようになったことで、ECサイトはAIの回答を通じて「間接的なコンバージョン」を獲得できるようになります。

消費行動とは直接関係のない質問に対しても、AIが関連するECサイトの商品情報を引用して回答する場合が考えられます。その場で直接ECサイトを訪問しなくても商品情報が消費者の心に残り、後日「あのECサイトの商品を試してみよう」「AIが勧めていたあのブランドを見てみよう」といった行動へと繋がる可能性があるのです。これは、従来の広告では難しかった、より深いレベルでの消費者の購買意欲を喚起する新たなルートとなります。

ブランド想起・指名検索を促進できる

AIが特定のブランドや商品を回答の中で言及することで、そのブランドは「AIが情報源として引用するほど評価されているもの」という認識を消費者に与え、ブランドの想起率を大幅に高めるほか、強力な権威性を獲得できます。

これにより、消費者は何か欲しいものがあった際に、「〇〇(ブランド名)のECサイト」といった指名検索を行う可能性が高まります。指名検索からの流入は、一般的なキーワード検索よりも購入意欲が高い傾向にあるため、LLMOによるブランド想起の促進は、質の高い顧客獲得に直結する重要なメリットとなるでしょう。

ECサイトにおけるLLMOの具体的な施策

では、LLMOに基づいた具体的な施策とはどんなものでしょうか。ここでは、AIに商品やブランドの情報を正確に、かつ魅力的に認識し、消費者に届けてもらうための具体的なアプローチを解説します。

構造化データとコンテンツの最適化

AIがECサイトの情報を正確に理解し、効果的に引用するためには、コンテンツを構造化し、AIが読み取りやすい形式に整えることが不可欠です。これは、単に情報を記述するだけでなく、その情報の「意味」をAIに伝えるための基盤となります。

商品スキーマ、FAQスキーマ、レビューのマークアップ

商品名、価格、在庫、レビュー評価といった重要な情報をSchema.orgに準拠した形式でマークアップしておくことで、「〇〇を探している」という質問に対して、自社の商品が当てはまった場合、検索結果のスニペットやAIの回答に引用されやすくなります。

ECプラットフォームのShopifyでは、商品ページやブログ記事などで基本的な構造化データを自動生成する標準機能を備えています。(*2)特定のFAQスキーマなど、より詳細な構造化データが必要な場合は、アプリやテーマのカスタマイズを検討すると良いでしょう。

*2=テーマによって対応範囲が異なるため、すべてのテーマで保証されるわけではありません。

*2=テーマによって対応範囲が異なるため、すべてのテーマで保証されるわけではありません。

hタグやリストを活用した構造的コンテンツ

SEO対策としても基本ですが、見出しタグ(h1、h2など)や箇条書きリスト、番号付きリストを適切に活用し、コンテンツの階層構造を明確にしましょう。AIは論理的に整理され、要点が把握しやすい情報を好むため、情報の重要度や関連性を理解しやすくなります。

定期的な更新で情報鮮度を維持

AIは最新かつ正確な情報を優先するため、商品の価格や在庫、仕様などの情報は常に最新に保つことが重要です。ブログ記事やコラムも定期的に更新し、ECサイト全体の情報鮮度を高めることで、AIに「信頼できる最新の情報源」として認識されやすくなります。

古い情報のままだと、AIに選ばれにくくなるだけでなく、誤った情報として認識されてしまうリスクとなります。

AIに引用されやすいコンテンツ設計

AIにECサイトのコンテンツが引用されるためには、単に情報が豊富であるだけでなく、AIが「回答」として使いやすい形式で設計されていることが重要です。

他社と異なる独自性を強調

AIは一般的な情報だけでなく、信頼できるユニークな情報を求めています。自社の商品やサービスが持つ独自の強みや特徴、他社との決定的な差別化ポイントを明確に記述しましょう。

例えば、商品の開発秘話、独自の製法、こだわりの素材、特定の顧客層に特化した理由など、他社にはないストーリーや価値を伝えることで、AIはその独自性を認識し、引用する際の付加価値であると判断します。

事例やデータに基づいた記述

AIは事実に基づいた情報を重視するため、「顧客の80%が満足」「〇〇という研究結果に基づいている」といった具体的な事例、統計データなどの客観的な数値を盛り込むことが引用されやすさに直結します。実際の使用シーンの写真や、利用者の声なども具体的な「事例」として有効です。

事例やデータの収集には商品レビューや、顧客アンケートの実施が有効でしょう。Shopifyならアプリで簡単にレビュー機能を実装可能です。詳しくは下記の記事をご覧ください。

FAQ・商品説明の強化

LLMOにおいて、疑問を解消して商品の魅力を最大限に伝えるFAQや商品説明は質の高い情報源となるので充実させておくようにしましょう。

消費者視点で質問想定を幅広く網羅する

まず消費者が抱くであろう疑問を先回りして想定し、それに対する明確な答えをコンテンツ内に含めましょう。FAQページはもちろんのこと、商品ページの説明文の中にも「こんな時はどうすればいい?」といった質問に対する回答を設けるのが効果的です。

購入前の疑問から、決済・配送、購入後の使い方・保管方法・アフターケアに至るまで、あらゆるフェーズの質問を網羅的に用意することで、AIは特定の疑問に対する直接的な回答として引用しやすくなります。

簡潔で明快な文章を用意し視覚的にも補強

商品説明やFAQは簡潔で分かりやすい言葉遣いを心がけましょう。AIは要点を素早く把握できるコンテンツを好みます。箇条書きや短い段落を活用し、専門用語は避け、誰にでも理解しやすい表現を用いることで、AIが情報を効率的に処理し、正確な要約や引用を促します。

また、複雑な情報や比較データは、表やグラフ、図などを用いて視覚的に分かりやすく表現することもポイントです。例えば、商品のサイズ比較表、機能比較表、使用イメージを示す図などは、消費者の理解を深めるだけでなく、AIが情報を構造的に把握するのにも役立ちます。

ちなみにShopifyでは、商品説明や図版をAI生成できるので、効率的にコンテンツを作成できます。詳しくは下記の記事をご覧ください。

ブランド信頼性を高めるE-E-A-Tの強化

AIは情報の信頼性を非常に重視するため、LLMO対策を進める上で、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の考え方が影響する可能性があります。

AIに「このサイトは信頼できる情報源だ」と判断されるポイントを解説していきます。

レビューによる経験談や専門家監修のコンテンツ

先ほども触れましたが、実際に商品を使った人によるレビューや使用事例、あるいは商品ジャンルにおける専門家や有識者による監修を受けたコンテンツは、その情報の信頼性と深みを増します。

単なる商品説明に留まらず、具体的な使用感や効果、専門的な知見を交えることで、AIにとっても消費者にとっても価値のある「生きた情報」となるのです。

良いレビューだけでなく、改善点や課題に関するレビューも適切に掲載し、それらに対するECサイト側の真摯な対応を示すことで、より信頼性の高い情報源として認識されます。

Shopifyならアプリで簡単にレビュー機能を実装・管理できます。詳しくは下記の記事をご覧ください。

運営者情報・事業実績の明記

ECサイトの透明性を高めることは、信頼性向上に直結します。「会社概要」ページには、会社名、所在地、代表者名、連絡先などを明確に記載しましょう。さらに、創業からの歴史、事業実績(例:販売個数、顧客数)、受賞歴、メディア掲載実績などを具体的に明示することで、ECサイト全体の権威性を高め、AIに信頼される情報源としての基盤を築きます。

外部メディア・公的機関の推薦を引用

もしブランドや商品が有名メディアで紹介されたり、公的な機関から認定・推奨されたりした実績があれば、積極的にコンテンツ内で引用しましょう。これらの第三者からの推薦は、客観的な信頼性と権威性を裏付ける強力な証拠となり、AIが情報を評価する際の重要な要素となります。

技術的な取り組み|llms.txtとサイトパフォーマンス

コンテンツの質だけでなく、ECサイトの技術的な面もAIによる評価と引用に影響を与えます。具体的に何をすれば良いのかを解説します。

llms.txtを活用したクローラー制御

llms.txtは、大規模言語モデル(LLM)のクローラーに対して、コンテンツの利用を許可したり拒否したりするためのファイルです。Googleのrobots.txtが検索エンジンのクローラーを制御するのと同様に、llms.txtはAIクローラーに特化した制御を可能にします。

現時点ではrobots.txtのように標準化されておらず、すべてのAIサービスに対応できるわけではありませんが、AIに取得されたくない情報や優先的に取得してほしい情報を明確にするため、llms.txtの活用も検討する価値はあるでしょう。

Shopifyでは標準のファイルアップロード機能を使ってllms.txtを設置できますが、場合によってはテーマファイルの編集やアプリが必要となります。その際は、BiNDecのような専門知識を持つShopifyパートナーに支援依頼することをお勧めします。

表示速度・モバイル最適化、Core Web Vitals対応はSEOと同様

SEO対策においても重視されていることですが、サイトの表示速度はAIクローラーの巡回効率にも大きく影響し、表示速度が遅いECサイトはAIによる評価が低くなる可能性があります。

また、AIはモバイルフレンドリーなサイトを好む傾向もあり、最近はほとんどの消費者がスマホからECサイトにアクセスすることを考えると、モバイル最適化はLLMOにおいても必須です。

そして、Core Web Vitals(LCP、FID、CLS)も、AIがサイトの品質を評価する際に考慮される可能性があります。

- LCP(Largest Contentful Paint): ページのメインコンテンツが表示されるまでの時間

- FID(First Input Delay): ユーザーが最初に操作した際の応答時間

- CLS(Cumulative Layout Shift): ページ読み込み中の予期せぬレイアウトのずれ

快適な購入体験は、AIからの評価を高める上でも重要な要素です。画像の最適化や不必要なスクリプトの削除など、これらの指標を改善するための工夫が求められます。

LLMO対策に有効な運用・ツール

LLMOは一度きりの施策ではなく、継続的な対応が不可欠となります。AIの進化と消費者行動の変化に合わせ、LLMOの効果を最大限に引き出すためには、適したツールを導入することもおすすめです。

実際にAIが引用しているか調査し、結果をモニタリング

ChatGPT、Google Gemini、Bing Chatなどの実際のAIチャットサービスで自社名、商品名、主要なキーワードなどについて質問し、AIが情報をどのように解釈して、消費者に伝えているか調査しましょう。

その際、AIの回答内容に、不正確な情報が含まれていないか、意図しない形で解釈されていないかをチェックしてください。もし問題があれば、コンテンツの修正を迅速に行いましょう。

「自社コンテンツの引用回数」「AI経由の流入数」「ブランド言及のポジティブ/ネガティブ比率」などをKPIとして設定し、定期的に記録することで、LLMO対策のPDCAを行う上での重要な参考データとなります。

外部ツールやプラットフォーム活用してLLMO対策を効率化

LLMO対策を効果的かつ効率よく進めるためには、外部ツールやプラットフォームの活用も一つの手段です。手作業では限界があるデータ収集や分析、コンテンツ作成の補助などをツールに任せることで、少人数でも戦略的なLLMO対策が可能になります。

コンテンツモニタリングSaaS

自社のコンテンツがどのAIサービスに、どのような文脈で引用されているかを継続的に追跡するのは大変な作業です。

コンテンツモニタリングSaaSを利用すれば、Web上のAIの回答や言及を自動で監視し、自社ブランドや商品に関する情報が出た際に通知してくれます。

BrandwatchやAwarioといったブランドリスニングツールは、WebやSNS上の言及を広範囲に追跡できるため、AIが生成したコンテンツにおける自社情報の露出状況を間接的に把握するのに役立つでしょう。不正確な情報やネガティブな引用がなされた場合も迅速に対応できるため、ブランド毀損のリスク回避にも繋がります。

Awario|SNSやWeb上でブランドやキーワードが言及されている情報をリアルタイムで収集・分析できる

LLMO対策にも兼用できるSEOツール

従来のSEOツールの中には、LLMO対策にも応用できる機能を備えているものが多くあります。

AhrefsやSEMrush、Mozといった著名なSEOツールは、キーワードリサーチ機能で消費者がAIに質問しそうなフレーズを洗い出したり、競合分析機能で他社のAI対策状況を参考にしたりできます。

Ahrefs|SEO分析やキーワードリサーチ、競合調査ができる

また、サイトの技術的な健全性(表示速度、モバイルフレンドリーなど)をチェックするサイト監査機能は、AIクローラーの巡回効率を高める上でも重要です。

Shopifyでは、ストア分析内のWeb Performance レポートによって、読み込み速度、レイアウト安定性、ユーザー操作への応答性を測定できるので、新たなツール導入コストを抑えつつ、効率的な運用が期待できます。

LLMO対策に消極的なことで起こるリスク

LLMO対策を怠り、生成AIへの最適化を放置していると、ECサイトにとって無視できない深刻なリスクを招きます。具体的には以下のような問題が発生する可能性があります。

誤情報によるブランド毀損

AIはWeb上の情報を学習しますが、その中には古い情報や不正確な情報も含まれます。自社のコンテンツが適切にLLMO対策されていない場合、AIがそうした誤った情報を引用・要約して消費者に提供してしまうことが起こり得ます。

これにより、意図せずブランドイメージが損なわれたり、消費者の信頼を失ったりする事態に繋がりかねません。

差別化要素が伝わらず価格競争に巻き込まれる

ECサイトの普及率が年々上がり続けている中で、自社の商品やサービスの独自性、他社との差別化は極めて重要です。

しかし、AIがこれらの差別化要素を伝えることができなければ、消費者は商品を価格だけで比較するようになりかねません。結果として価格競争に巻き込まれたり、ブランド価値が埋もれてしまう恐れがあります。

権威性の低下で信頼を失う恐れ

AIは、信頼性の高い情報源を優先的に引用する傾向があります。ECサイトのコンテンツが「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」を十分に示せていない場合、AIはその情報を「信頼できる」と判断せず、引用の対象外とする可能性があります。

AIから引用されない、あるいは信頼できないと判断されることは、結果的に消費者の信頼度低下を招き、長期的な集客力や売上の減少に直結するリスクとなるでしょう。

これらのリスクを回避し、AI時代のデジタルマーケティングで優位に立つためには、LLMOへの戦略的な取り組みが不可欠です。

これからのECに求められる情報提供のあり方

AIが情報流通の中心となる現代において、ECサイトに求められるのは、単に商品を並べることだけなく、AIを通じた購入体験に対応する必要があります。

LLMO対策は、AIの進化に合わせて継続的に改善を要する中長期的な戦略であり、単なるSEO対策を超えたブランディングの一環です。

AIに「信頼できる情報源」として選ばれるECサイトとなることで、新たな集客経路を確立し、顧客ロイヤルティの向上や、持続的な成長を実現する大きな機会となるでしょう。

WEBLIFEでは、Shopifyを利用したECサイト構築から運用までサポートする「BiNDec」を提供しています。

豊富な導入実績とハイレベルな技術力・知識量を認められたShopify Platinumパートナーとして、LLMO対策をはじめとしたEC運用戦略の提案も可能です。

ShopifyでのEC構築や運用に関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。