KINTOは、暮らしに寄り添うテーブルウェアなど生活道具を世界中に届けるライフスタイルブランドです。自社ブランドとして展開を始めて以来、ECサイトのブランド体験を提供してきました。

今回は、チーフブランディングオフィサーの小出 慎平氏、コミュニケーション Divisionの古内 果歩氏、中尾 友美氏にお話を伺い、KINTOが大切にしているブランド体現への思いと、Shopifyによる海外展開、顧客との関係深化、その裏側を支えるBiNDecとの取り組みについて紐解きます。

BtoB向けのECサイトでもShopifyを採用しているKINTO。業務効率化の加速、グローバル展開、ERP連携といった実務課題の解決方法について紹介した記事も同時公開中です。ぜひ併せてご覧ください。

D2Cへのシフト─KINTOが“ブランド体現”をKPIに据えた理由

KINTOはECモールへの出店や情報提供を中心とした従来の自社サイトを経て、Shopifyが日本に参入した早期から注目し、2018年にリプレース。自社ECを通じたD2Cに取り組んできました。この選択には、ECサイトを単なる販売チャネルではなく、ブランドの世界観や価値を顧客に伝える場として捉えているKINTOの強い意志が表れています。

専門的な開発に頼らずに表現の幅を持ち、UI/UX改善を柔軟に進められるShopifyを選んだ背景には、どんな思いがあったのでしょうか。

想いや背景まで届ける、顧客との直接的な接点としての自社EC

自社ECにいち早く取り組んだ背景には、OEMによる受託生産や、自社製品の卸売といった間接的な展開だけでは、自分たちの価値観を十分に反映したものづくりや発信が難しいという課題意識がありました。だからこそKINTOは、自社ブランドKINTOにフォーカスすることを決め、ECサイトを単なる販売チャネルではなく、ブランドの考え方や美意識を伝える重要な接点と位置づけてきました。

顧客ターゲットの設計も、年齢や性別といった属性ではなく、「日常を丁寧に過ごすことに価値を置く人たち」という感性を軸としています。社員自身もその世界観を体現しながら、多様で穏やかなこだわりを持つ人々とつながることを目指し、プロダクトはもちろん、ECサイトやSNSなどのタッチポイントも一貫したトーンで磨き続けてきました。

そして、こうしたブランド体現をより柔軟かつ効率的に実現するため、ECプラットフォームのリプレースを検討する中で出会ったのがShopifyでした。

7年で日本・欧米展開、B2Bまでカバー。KINTOがShopifyを選んだ理由

少人数体制の中でも、運営の効率性を高められるShopifyの活用と、SNSをはじめとする多角的な取り組みを継続的に進めてきたことで、KINTOはこの7年で、日本・アメリカ・欧州・イギリスを含む4拠点で直営のECを展開し、D2Cで28カ国、B2Bで24カ国へ配送エリアを拡大しました。2024年時点でヨーロッパ市場のEC売上が23%、アメリカ市場が35%を占めるなど、各市場のニーズに合わせたブランド体験を届け、着実に成長を重ねています。

当初、国内のECサイトはオープンソースであるEC-CUBEをベースとしたプラットフォームを利用していました。しかし、早くから海外展開を視野に入れていたKINTOでは、2018年に欧州向けのECサイトを立ち上げるタイミングでShopifyを採用しました。

カナダ発のグローバルECプラットフォームであるShopifyは、日本でのローンチ前から欧米を中心に普及しており、多言語・多通貨対応や各国の決済・物流環境との連携が標準機能として充実しています。そのため、国・地域ごとのECサイト構築や運用を効率的に進められる点で、海外対応力に大きな強みがありました。

また、Shopify Plusプランでは、同一ブランド内で複数のECサイトを一元化して管理できる仕組みが整っているため、KINTOのように国や地域ごとにECサイト構築したいブランドにとって、非常に理にかなった選択肢になります。

さらに、日本より早くShopifyが浸透していた地域ではShopifyに対応できるエンジニアの母数も多く、現地チームメンバーとの連携が進めやすいという点も、後からわかったメリットだったそうです。

そしてその後は日本のECサイトも段階的にShopifyへと移行。国内外で一貫した設計思想のもと、顧客体験や運用の最適化を図っていきます。

Shopify Plusプランについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

機能拡張もセキュリティ対策も、自社リソースを圧迫しないShopifyの仕組み

Shopifyを選んだ理由は、海外展開への対応力だけではありません。アプリ連携によって課題解決の選択肢が常に開かれていることも大きな利点のひとつでした。

何か困ったことがあっても、同じような課題に直面した世界中の事業者がすでにShopify上で解決策を生み出していて、それがアプリとして共有されている。だから、必要な機能を“作る”だけではなく“採り入れる”ことで解決できるのがありがたいと、小出氏は語ります。KINTOでも実際に、さまざまなアプリを活用しながら、運用や顧客体験の最適化を進めています。

EC構築時にはすべての要件を初期から定義しきることは難しく、将来の展開を見据えるあまり要件定義に時間がかかり、構築期間が延びてしまうケースもあります。その結果、リリース時点で既に市場とずれてしまうといったリスクも発生します。

Shopifyなら、必要な機能を後からアプリで拡張できるため、初期リリースをスピーディに行いながら、トレンドや顧客ニーズの変化に合わせて柔軟に機能を追加していく運用が可能です。

さらに、Shopifyの大きな魅力のひとつが、自社でサーバーやセキュリティを管理する必要がない点です。

オープンソースやパッケージ型のECプラットフォームでは、EC事業者側がサーバー保守・アップデート・セキュリティ対策を担う必要があります。一方Shopifyは、PCI DSSなどの国際基準に準拠したセキュリティ体制を標準で備えており、システム管理にかかる人的・時間的コストを抑えながら、安定したEC運営を可能にします。

ブランドの意図を形にしながら運用負荷を抑える。BiNDecが支えた構築の工夫

KINTOでは、構築パートナーを選ぶ際、機能や技術力だけでなく、自分たちのブランドをどれだけ理解し、大切にしてくれるかを重視していました。

たとえば、UI/UXを改善するためのアプリ選定を進める際にも「KINTOさんなら、これはやらないですよね」といった判断を細かく伝えなくても自然に汲み取って提案してくれる存在がWEBLIFEであり、ブランドの考え方をしっかり理解したうえで進めてもらえたことがとてもありがたかったと振り返ります。

Shopifyは設計次第で高負荷に。スピードと更新性を実現するための試行錯誤

少人数でも運用できる柔軟さが魅力のShopifyですが、設計が適切でないと、かえって作業負荷が大きくなってしまうこともあります。たとえば、ちょっとした更新ひとつでも都度、支援事業者に依頼しなければならない設計では、施策のスピード感が損なわれてしまいます。

もちろん、対応が必要な場合にはお声がけいただきたいですが、できる部分は社内で即座に対応できるようにしておくほうが、ブランドとしてやりたいことをすぐに形にできる。それが可能な設計を目指すことが重要だと考えています。

オリジナル刻印サービス「MARK IT BY KINTO」の再設計

その一例が、名入れ商品を扱う「MARK IT BY KINTO」の取り組みです。

シミュレーション機能も、新しい商品や刻印の追加時に社内で設定・更新できる仕組みへと再設計。これにより、BiNDecへの依頼に頼らず柔軟にラインナップを拡張できる体制が整い、コストダウンにも寄与しています。

かつて、MARK IT BY KINTOのサービスサイトはKINTOのECサイトからは独立して運用されていたため、ブランド体験に分断が生じてしまう課題がありました。

その解決に向けてKINTOのECサイトと統合し、プロダクトの違いに関係なくKINTOの世界観を一つの場で体感できるよう構造を見直しました。導線やカート機能を整理し、他の商品にもアクセスしやすい回遊性の高いUXを実現しています。

ギフトを通じたブランド体験が育む持続的なつながりと価値

ブランドの世界観を伝える表現力と、日々の運用に求められる柔軟性。その両立こそが、KINTOのECサイトにおける設計思想の核です。ShopifyとBiNDecの支援により、ブランドらしさを失うことなく顧客満足度の向上を実現できる運用体制が形づくられていきました。

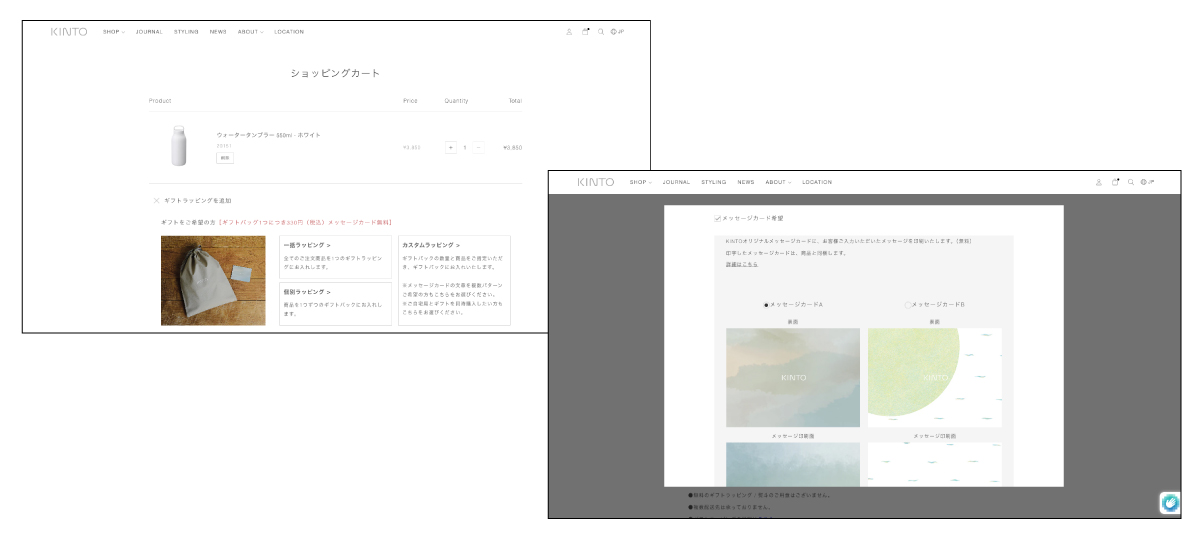

そのひとつにギフト対応があります。ギフトラッピングやメッセージカードを選択でき、購入者が贈る相手に自由に言葉を添えられる仕組みは贈られた相手との新たな接点を生み出し、ブランドを知ってもらうきっかけにもなります。

ギフトを介して、KINTOのものづくりや想いを知る人が拡大していきます。その循環を意識した取り組みは、同様のスタンスを持つEC事業者に参考となる実践例と言えるでしょう。

Shopify活用で実現する店舗をつなぐOMO型パーソナライズコミュニケーション

ECサイトでの体験を起点にしながら、その後の接点や実店舗での体験で顧客との関係をつなげていくことにもKINTOは取り組んでいます。パーソナライズ体験をリアルに届ける仕組みや、心地よく届く情報設計により、購入体験の“次”が自然に生まれる工夫がなされているのです。

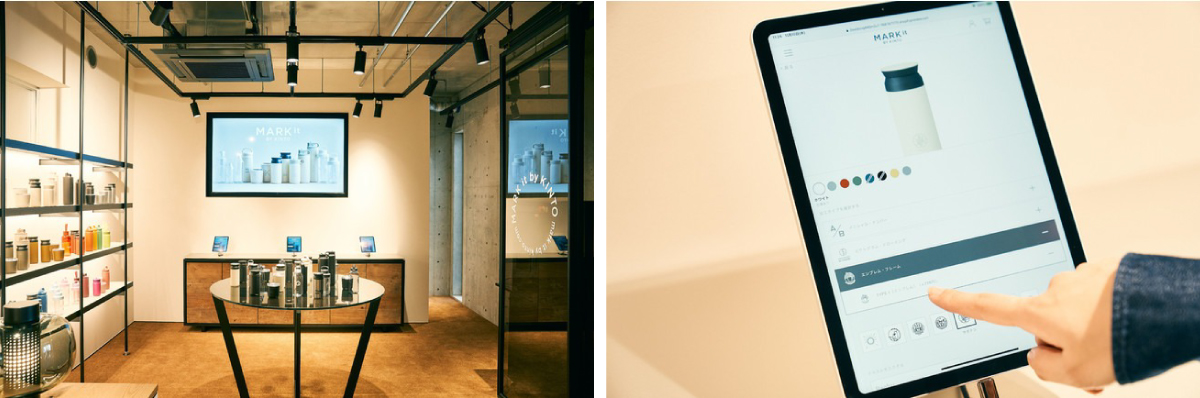

実物に触れながら“自分だけの体験”をつくる。店頭でのシミュレーション活用

2022年にオープンした東京・中目黒の実店舗。その一角では、ECサイトで提供している名入れ刻印サービス「MARK IT BY KINTO」のシミュレーションを、店頭でも体験できる仕組みを整えています。

このシミュレーションは、ECサイトと同じ仕組みをタブレット端末でも展開しており、顧客が自分で入力した内容をリアルタイムで画面に反映。刻印されたサンプルや商品を実際に手に取りながら、自分だけの刻印をじっくり考えられる──そうしたプロセスを通じて、ECサイトだけでは得がたい“実物に触れる”体験価値が生まれています。こうした場づくりは、ECサイトとオフラインを横断してブランド体験を広げていくための重要な起点となっています。

プッシュ型からの進化。欲しい情報を届けるAIで深まる顧客関係

早期よりECサイトでのブランド表現に取り組んできたKINTOも、今後のコミュニケーションのあり方については常に模索を続けています。これまで実現してきた顧客体験を、ECや実店舗でも、より自然で心地よいものとしてどう提供していくのか。AIの進化によって、一人ひとりが欲しい情報や体験をより自然に届けられる世界を見据え、BiNDecも共にそのアイデアを探究しています。

KINTOでも、顧客それぞれの関心やタイミングに寄り添ったパーソナライズ施策をMAツール「Dotdigital」を活用して実現してきました。購入した商品の活用シーンの提案や、ケア方法の共有など、お客様の購入行動や興味に寄り添ったメッセージを届けています。

Dotdigitalについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

従来、人が考えていた時間帯や訴求軸を、統計的な裏付けとラーニングによって自動で補完できるようになった今、パーソナライズはますます自然で違和感のない体験へと進化しているのです。

ライフスタイルブランドECの成功が詰まった|BiNDec MODEL ライフスタイル

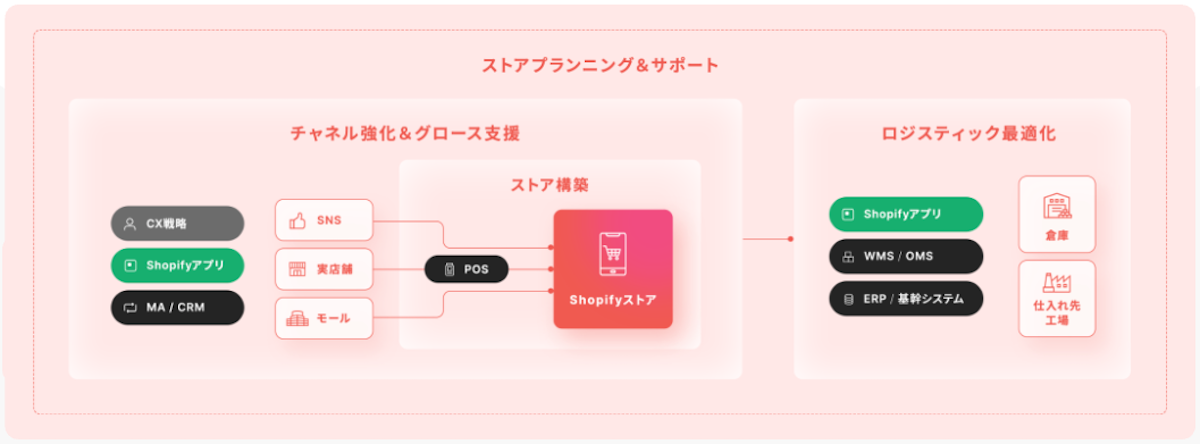

KINTOのように、ECサイトを単なる販売チャネルでなく顧客との関係性を深め、ブランド体験を育てていく場とすることは多くのEC事業者も叶えたい設計でしょう。

例えば、LTVの向上を重視する海外のD2Cブランドでも、ECサイトはブランド表現の場として、新規獲得はECモールで行うなどのチャネル設計が主流の考え方になってきています。ですが、LTV向上を見据えたチャネル設計や接点の最適化には、ギフト設計やMA以外にも、WEB接客などを含めた体験の再構築が必要ですが、それをゼロから実現するには大きな知見と労力が求められます。

「BiNDec MODEL ライフスタイル」は、WEBLIFEが長年にわたり培ってきたECサイト構築・運用の知見と、最新のトレンド・技術を掛け合わせたECサイトの構築モデルです。ゼロ設計ではなく、実績ある構成と機能をベースにすることで、コストとスピードの両立を可能にしつつ、段階的な拡張にも対応します。

できる限り構成を標準化し、必要なソリューションを段階的に導入していくことで、カスタマイズを重ねたECサイト運営でありがちな過度なカスタマイズによる保守性・互換性の低下を避けることができるのです。

「“自社らしさ”と“運用の持続性”を両立したい」そんな課題を持つライフスタイル系ブランドにとって、「次のECサイトの形」を実現するための起点となるよう、BiNDecがサポートします。