2025年7月30日、『顧客を“ファン”に育てるEC戦略』をテーマに、CRMを担うブランドアプリのSTORES、動画コマースサービスのFirework、Shopifyの構築からデータ連携を支えるBiNDecの3社によるリアルイベントを開催しました。スマホアプリ・動画を軸に、顧客接点を購買やリピートにつなげる実践的な手法について意見が交わされました。

今回のイベントで浮かび上がったのは、“推し活”は一部のアイドルやファンビジネスのための戦略ではなく、どんなブランドでも応用できる再現可能なファン化施策だということ。そして、その中心には“CRM”と“動画”があるという共通認識でした。

広告費の高騰やROIの低下。“顧客のファン化”が求められる理由

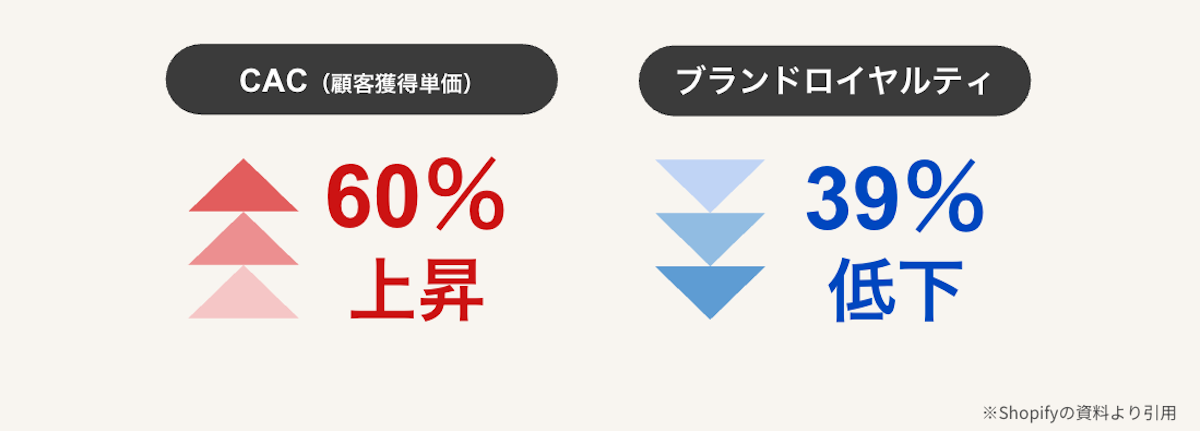

SNSや実店舗、ECサイト、スマホアプリなど顧客の接点は多様化していますが、単に接点を増やすだけでは購買につながらない場面も少なくありません。広告費の高騰やROI(投資利益率)の低下も背景にあり、“ファン”として育て、継続購買へと導く戦略の必要性が高まっています。

店舗とECの“分断”がファンを遠ざける

2020〜2021年頃から、コロナ禍を契機にオンラインとオフラインを横断する購買体験が日常化しました。STORESの内田氏は、スターバックス コーヒーやマクドナルドなどがモバイルオーダーを導入したり、ユニクロやGUを展開するファーストリテイリングがECサイトでの注文の実店舗受け取りを進めるなど、大手企業がOMOを推進した背景に触れ、消費者が複数チャネルを自由に行き来することが当たり前になり、購買体験への期待値は全体的に上昇したと話します。

そして、内田氏は「その一方で、EC事業部と実店舗事業部が分かれていて、システムやデータが融合できず、顧客が定着しないケースがあります」と続けます。多くの事業者では依然として店舗事業部とEC事業部が分断されており、システムや顧客データも別々に管理されているのが現状です。こうした分断は、チャネル横断で一貫した購買体験を提供するうえで大きな障壁となっています。

顧客の”顔”が見えない。データ分断がもたらす関係の希薄化

データが一元化されていない環境では、顧客の嗜好や購買履歴に基づいたパーソナライズ施策が困難になります。

例えば、「実店舗では常連のお客様が、ECでは初回購入者として扱われてしまう」「1人暮らしの顧客に家族向け商品が案内される」など、生活スタイルにそぐわない提案がブランドロイヤルティを損なうこともあります。

このような事例が積み重なると、顧客との関係が希薄化し、結果として顧客がブランドのファンとなる機会を逃してしまいます。背景には、データが分断されているために顧客像を正しく把握できず、適切なタイミングで最適な提案ができないという課題があります。

AI活用の前提としてのデータ整備の重要性

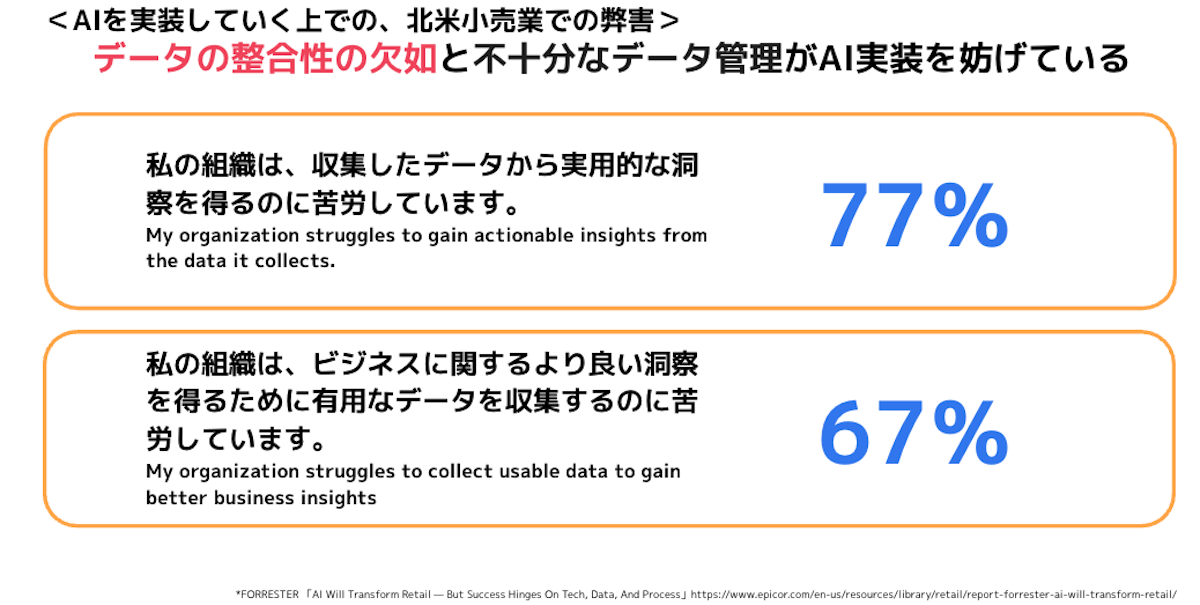

FORRESTER 「AI Will Transform Retail — But Success Hinges On Tech, Data, And Process」

顧客分析やレコメンドなどマーケティング領域でのAI活用ニーズが高まっていますが、北米市場の調査でも「データの整合性欠如」がパーソナライズやロイヤルティ施策における最大の障壁とされています。

多くの企業が実用的な洞察を得るためのデータ収集や分析に苦戦している現状を踏まえると、まずはデータ連携・統合の基盤整備が欠かせません。そのうえで解決策となる顧客のファン化を促進させる仕組みを導入すれば、顧客の行動や嗜好に即したタイムリーかつ適切な施策が可能になります。

推し活はあらゆるブランドで再現可能なファン化の仕組み

消費者がブランドや商品に興味を持つ瞬間は、一度きりの感情で終わってしまうことも少なくありません。WEBLIFEの山岡は、Googleが発表した「パルス消費」にも触れながら、消費者が検索行動の最中に衝動的に購買を決めるその“瞬間”をいかに捉えるかが成果を左右すると話します。

そのためには、感情の高まりを可視化し、即座にアプローチできる仕組みづくりが欠かせません。購買データや行動履歴をもとに、特定の商品ページの閲覧やカート投入といった“兆し”を捉え、最適なタイミングでクーポンや関連商品の提案を行うなど、感情を購買行動へと変える導線を整えていくことが求められています。

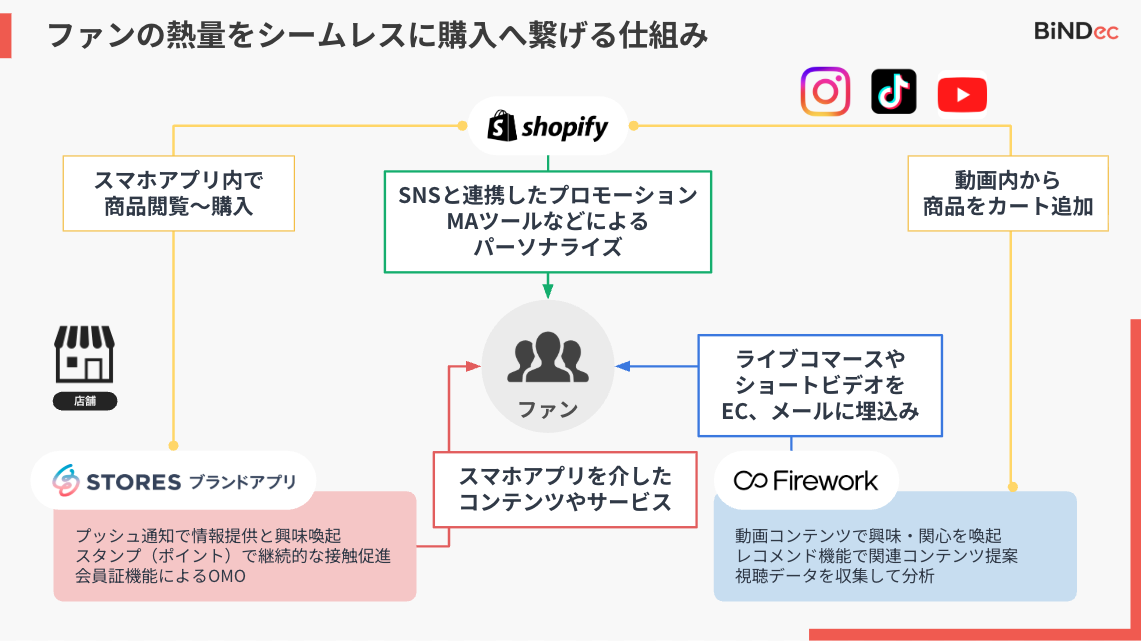

ここまで挙げた課題を乗り越える手段として、Fireworkの大里氏から動画の活用について、STORESの内田氏からスマホアプリによるCRM施策について、そしてWEBLIFEの山岡からShopifyの柔軟性を活かしたユニファイドコマースの基盤設計が紹介されました。

動画視聴者のCV率は約2.5倍!動画をタッチポイントに購買体験を拡張

大里氏は「オンラインでの購買体験は、まだまだオフラインのような細かい条件分岐のある接客レベルには届いていない」と切り出すと、実店舗であれば「小さいサイズはありますか?」「薄手の生地はありますか?」といった質問に対し、その場で最適な提案が可能ですが、ECでは顧客自身が探索しなければならないケースが多く、インタラクティブ性を持った動画による購買体験が必要だと続けます。

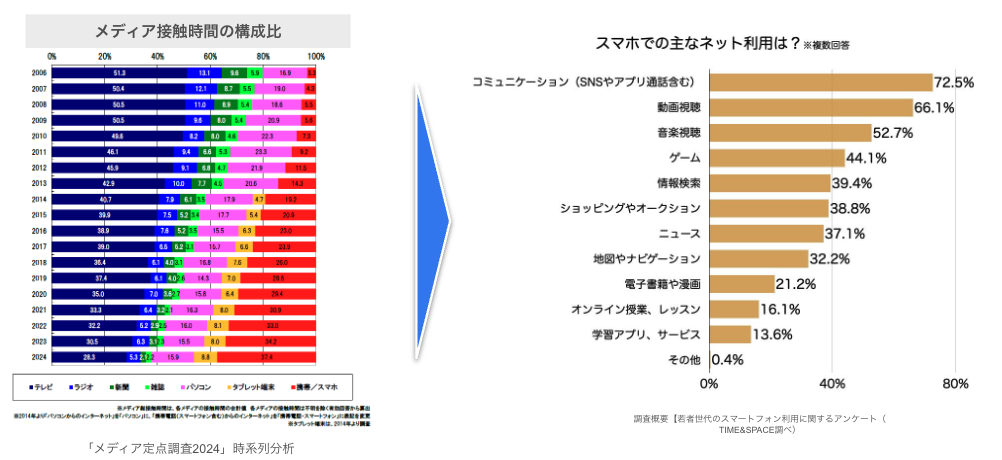

背景には、生活者の情報接触の変化があります。2022年にはスマートフォンの利用時間がテレビを上回り、その後も拡大を続けています。特にSNSや動画視聴の時間が増え、文字や静止画だけで情報を得る層は減少傾向にあります。また、検索行動も変化し、Googleやポータルサイトだけでなく、YouTubeやInstagramでの検索、さらにはChatGPTに質問するなど、動画やSNSを起点に情報収集する動きが広がっています。

こうした情報接触の変化の中で、動画はタイパ(タイムパフォーマンス)が良いフォーマットとして支持を集めています。短時間で商品の特徴を把握できるうえ、BGM代わりに流しながら作業する“ながら視聴”にもなじみやすく、日常生活の中に自然と入り込めるのがその理由です。文字や静止画だけでは商品の魅力を伝えきれなくなり、より直感的で没入感のある動画による訴求が求められるようになったのです。

こうした動画の活用は、成果の面でも明確な効果を示しています。大里氏は「動画視聴者は非視聴者に比べてCV率が平均で約2.5倍に向上し、中には10倍に達することもあります。さらに、カート追加率や平均PV、サイト滞在時間など、複数の指標でポジティブな変化が見られます」と事例に触れ、単なる視聴回数の増加にとどまらず、購買行動やブランド体験の質そのものを底上げできる点が、動画を活用する大きな価値であることを示しました。

EC売上を倍増させる、実店舗来店後にECサイトで再購入させる仕組み

内田氏は「ファンを増やす方法は大きく3つに集約できる」と述べます。

- そのブランドにしかない商品や空間を提供すること

- “自分を分かってくれている”と感じられる購買体験をつくること

- 購入後のアフターケアまで満足度の高いサポートを提供すること

この中でも特に重要なのが、②の“分かってくれている”体験であり、その実現には実店舗とデジタルの情報を統合し、顧客ごとに最適な接点を設計する必要があります。

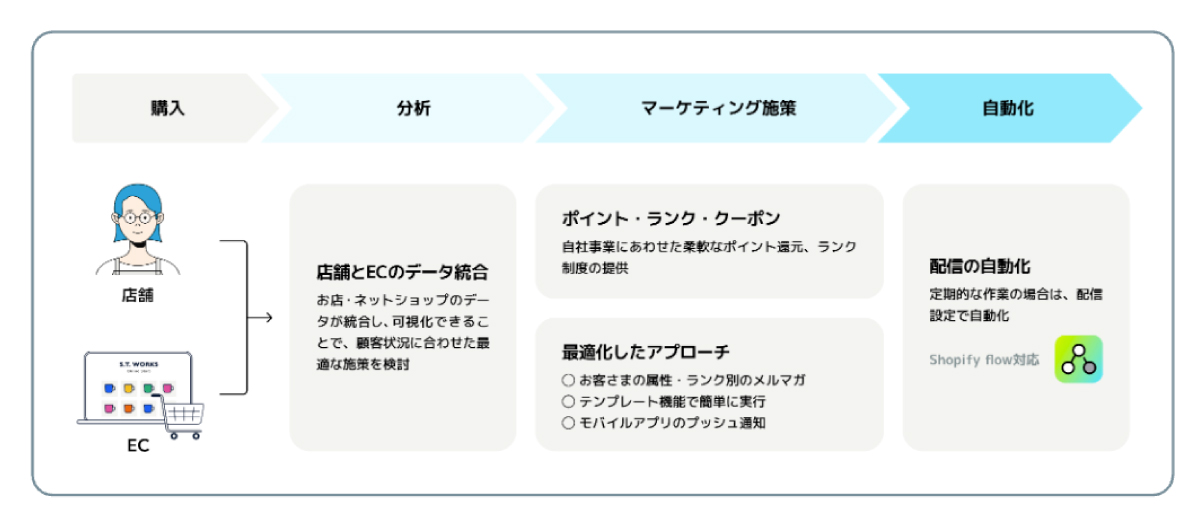

スマホアプリは、実店舗・ECをまたぐ顧客体験をつなぎ、ブランドと顧客との接点を日常的に維持する有効なタッチポイントです。実店舗での購入履歴や来店情報と、Shopifyなどで構築されたECサイトの購買データを一元管理できるため、顧客一人ひとりの嗜好や購買傾向に合わせた情報発信が可能になります。

例えば、実店舗での接客履歴をもとにスマホアプリでおすすめ商品を配信したり、実店舗とEC共通で使えるクーポンやポイントを提供したりすることで、購買頻度やLTVの向上が期待できます。加えて、プッシュ通知やアプリ限定コンテンツを通じて、メールやSNSよりも高い開封率でタイムリーな情報提供が可能になります。

一部のブランドでは、こうしたスマホアプリ活用によって実店舗からECへの送客率が向上し、オンライン売上が伸びた事例も報告されています。そして、Shopifyと連携すれば、スマホアプリ経由の顧客データをMAツールやパーソナライズ施策にも直結させることができ、顧客体験の改善を持続的に進めることができるのです。

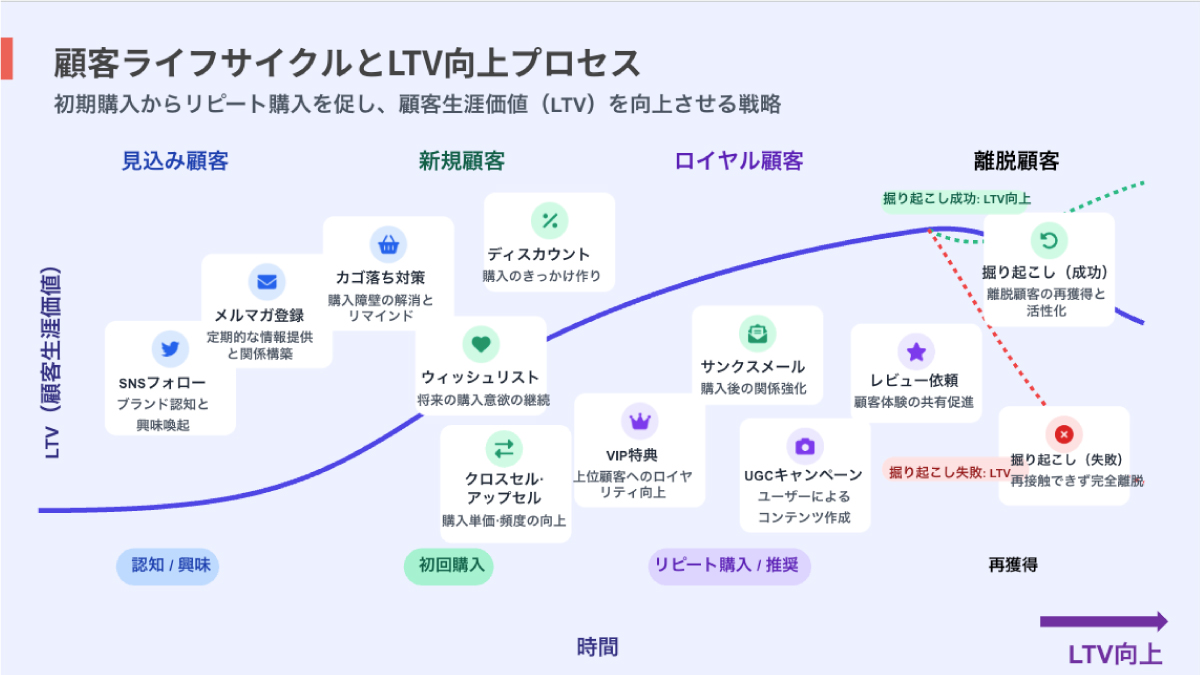

データ × 感情の掛け合わせがLTVを動かす

山岡は、「動画で“感情が動いた瞬間”を捉えるには、CRMの裏付けが欠かせない。動画視聴データと購買データを紐付けられるかが、リピートやLTVを伸ばせるかどうかの分かれ目」と強調し、「推し活」は一部の熱狂的ファンビジネスだけではなく、CRM設計・動画活用次第でどのブランドでも取り入れられる戦略であると言います。

Shopifyでは、すでに複数チャネル運営が9割以上を占め、POSやSNS、モール、動画などどこからでも売れる状態をデータで一元管理することが当たり前になってきています。

FireworkやSTORESなど、連携する外部サービスも増えたことで、感情が動いたタイミングで最適な体験を届ける仕組みが、設計だけでなく“運用できる現実”になっているという手応えが語られました。

“プロ品質”より“リアル感”──購買を促す4つの具体策

イベントは、後半のトークセッションに移っていきます。印象的だったのは、プロの映像よりも、スタッフが自撮りで語る動画の方が売れるということです。Fireworkの大里氏は「見て買う、共感して買うという行動が主流になりつつある」と語り、スマホでの“ながら視聴”が当たり前になる中で、インタラクティブな動画接客を実現している事例について触れます。

また、STORESの内田氏も、スタッフが出ている記事をスマホアプリに載せることで日常的な接点を生み出している例をあげ、ブランドにおける“誰が伝えるか”の重要性を再確認する流れとなりました。

1.人を起点にしたファン育成とアプリ活用

商品の魅力や品質だけでなく、“誰から買うか、誰に接客してもらうか”という要素も、顧客ロイヤルティの形成に大きく影響します。スタッフを軸にしたコンテンツをスマホアプリやECサイト内で発信し、接客する人の魅力や人柄に触れられる機会を作ると、来店時に会話が生まれやすくなるなど、スタッフそのものにファンがつくケースも少なくありません。

実際に、スマホアプリ内のコンテンツにスタッフが定期的に登場するなど、更新のたびに顧客が楽しみにするような仕組みを取り入れることで、再訪率や購買意欲の向上につながっている事例もあると、内田氏や大里氏も話しました。

ライブ配信や短尺動画では、スタッフの近況を話題にするような軽いやり取りから、商品の使い方やこだわりを深掘りする会話まで幅広く展開されており、それを受けて、既存顧客との距離が一気に縮まります。こうした施策は、必ずしも大掛かりな制作体制を必要とせず、スマホと簡易的なライトから始められるため、取り組みのハードルも低めです。

さらに、この「“人で売る”アプローチを継続・拡張するには、スマホアプリを顧客接点の中心に据える方法が効果的です。スマホアプリは限られたスマホ画面上に存在しながら、通知なども活用して直接コンテンツを届けられるため、スタッフ紹介や限定記事を配信できます。Shopifyと連携することで、顧客ごとの購買履歴や関心に基づくパーソナライズも可能であり、“人”を軸にしたブランド体験をあらゆるチャネルで一貫して提供できます。

2.TikTokやSNS・モールとECサイトは顧客獲得の目的で棲み分ける

SNSのショート動画は、顧客が商品やブランドに興味を持つ“最初の接点”を生みやすいチャネルです。特にTikTokやInstagramのリールは、情報収集や比較検討の初期段階で消費者の行動を引き出しやすく、購買意欲を高めるきっかけになっています。

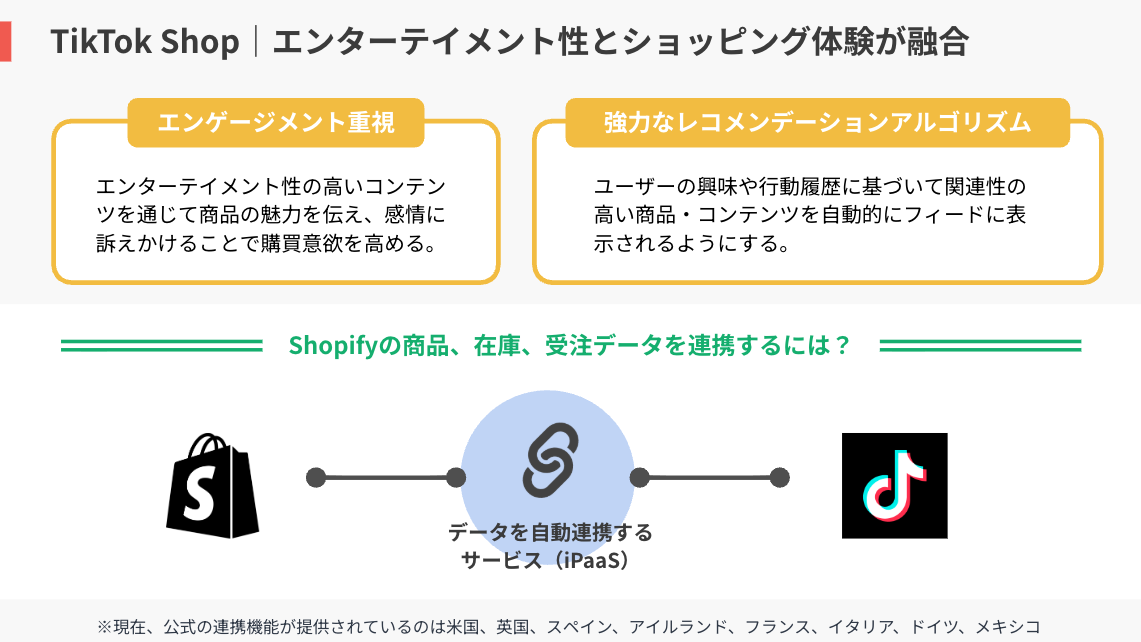

最近では、TikTok上で商品を直接販売できるTikTok Shopも日本で利用可能になり、動画から購入までをワンタッチで完結できる環境が整いつつあります。Shopifyとも連携でき、商品や在庫、注文情報を自動同期できるため、複数チャネルでの在庫一元管理や販売データの集約が容易です。現段階では、他のモールと比較すると手数料も比較的低く、試験的な導入ハードルも下がっています。

一方で、TikTok Shopを始めれば売れるというわけではありません。動画の内容や構成が購買行動に直結するかどうかが成否を左右します。大里氏は、2,000〜3,000円程度のガジェットや日用品のように、TikTokユーザー層と価格帯・商材特性がマッチした商品が特に好調であると話します。逆に高単価商品は成果を出すのが難しいケースもあり、動画内で魅力を伝える工夫や別チャネルへの誘導設計が欠かせません。

こうした特性を踏まえると、ショート動画は広く興味を持ってもらう役割、自社ECやスマホアプリは深く理解してもらい購買につなげる役割といった具合に、役割分担を意識した活用が効果的です。初期接点から購買までの流れをスムーズにつなぐことで、“好き”の感情を確実に売上へと変える導線が構築できます。

TikTok Shopについてはこちらの記事も詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

3.画一的なカスタマージャーニーよりパーソナライズ設計

近年、購買行動は合理性や価格比較だけでなく、ブランドストーリーや世界観、サステナビリティなど感情的な価値に基づく傾向が強まっています。また、SNSや動画をきっかけに“感覚で先に買い、後から納得する”という行動も増えており、オンラインでもオフラインでも、その瞬間の感情をいかに捉えるかが重要になっています。

従来のように一律のカスタマージャーニーを設計し、あらかじめ決められたタイミングでアプローチする方法は、顧客の感情の多様化・複雑化の中では機能しにくくなっています。そのため、まずは会員化を入り口に、顧客一人ひとりを識別できる状態を作ることが第一歩です。セグメントによるグルーピングから始め、徐々にN=1のパーソナライズへ移行していくことで、顧客ごとの興味・関心に合わせた情報発信や商品提案が可能になります。

こうした仕組みづくりは、Shopifyを基盤に会員情報・購買履歴・クーポン利用履歴などをオンラインと店舗の両方から集約することで実現しやすくなります。さらに、スマホアプリを顧客接点の中心に据えることで、実店舗でもECでも同じ会員証・ポイント・クーポンを使える統一体験を提供できます。プッシュ通知やスマホアプリ内のメッセージを活用すれば、購買状況や関心に応じたタイムリーなアプローチも可能になります。

顧客がどこで、どの商品を、どのような体験とともに購入したのかを一元的に把握できれば、ライフサイクル全体での接点設計やLTV向上施策にもつなげられます。こうしたパーソナライズを人力だけで行うのは現実的ではないため、これからは、顧客データや反応をリアルタイムで解析し、最適な商品やコンテンツを提示できるAI活用が不可欠です。

4.欲しい情報を届けるAIはファン育成の頼れる存在

ファンを育て続けるためには、顧客一人ひとりを深く理解し、最適な体験をタイムリーに提供することが欠かせません。その役割を担い始めているのが、急速に進化するAI機能です。

Shopifyの管理画面にもAIチャットが設置されており、売上変動の要因分析から在庫の販促提案、UIの設定作業の自動化まで支援されるようになっています。例えば、過去の販売実績や世界中の購買データを参照し、次にヒットする可能性の高い商品のアイデアを画像付きで提示するといった活用も可能です。これにより、従来は人力で行っていた膨大なデータ分析や仮説立案の工程を短縮し、運営者は顧客との接点づくりや接客といった人にしかできない領域に集中できます。

また、ライブ配信やチャット接客の場でもAIの存在感は増しています。時差のある海外顧客に対しても、リアルタイムで文脈に沿った回答を返すAIアシスタントを導入すれば、顧客との双方向コミュニケーションを途切れさせずに維持可能です。

さらに、Webサイトやアプリの構造・キーワード設計を最適化してAI検索に認識されやすくするなど、発見されるための施策であるLMMO(大規模言語モデル最適化)も広がっています。

AIは単なる効率化ツールではなく、適切な顧客に、最適なタイミングで、最も響くメッセージや商品を届けるための基盤として、ファン育成戦略の中核に組み込まれつつあります。

ShopifyのAI機能について、こちらの記事でも紹介しています。

有名ブランドが実践する、購買につながるファン創造施策

顧客接点を増やすだけではなく、それを購買に結びつけるためには、チャネルごとの特性を理解し、自社ならではの発信や仕組みに落とし込むことが求められます。イベントでは、アプリやECサイト、実店舗を組み合わせた多様な事例が紹介されました。ここでは、BiNDecが支援したECサイトの中から特徴的な取り組みを取り上げます。

パーソナライズされたメールマーケティング|一保堂茶舗

一保堂茶舗|1717年創業の京都の日本茶専門店

一保堂茶舗では、ShopifyとMAツールであるDotdigitalを連携し、顧客の購買履歴や行動データをもとに、パーソナライズされたメール配信やAIレコメンドを自動化しています。

これにより、個々の顧客に最適化された商品提案が可能となり、再購入やブランドロイヤリティの向上につなげています。

ポップアップストアとも連動した顧客体験提供の取り組みを紹介した記事も、ぜひ併せてご覧ください。

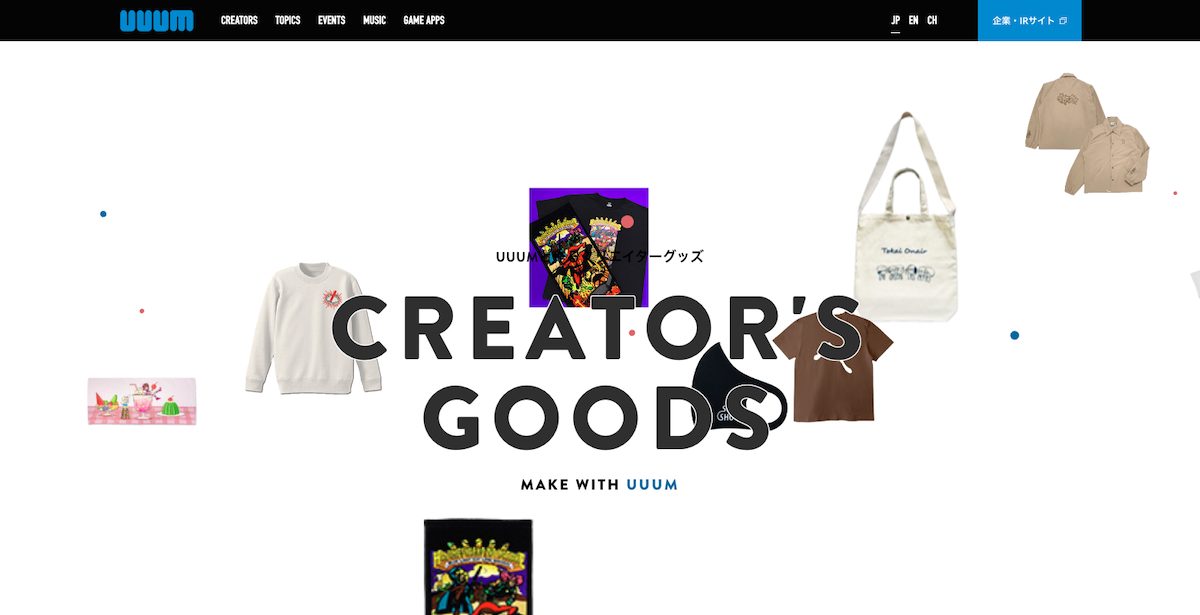

UI/UXを重視したモール型EC|Creator Store(UUUM)

Creator Store | クリエイターのこだわりアイテムを販売するオンラインストア

UUUMが展開するCreator Storeは、クリエイターごとに独立したストアを運営できるモール型ECです。販売促進は各クリエイターがSNSなどで行うため、EC側はUI/UXの最適化に注力。抽選販売、限定・先行販売、イベント会場受け取り、会員限定ページといった多彩な機能を備えています。これにより、ファンの熱量を高めながらスムーズな購買体験を提供しています。

ERP導入と顧客ID連携|john masters organics

john masters organics|ナチュラル&オーガニックコスメを展開

john masters organicsでは、ERPとしてOracle NetSuiteを導入し、会員IDを軸にした顧客データの一元管理を実現しました。会員バーコードを使って実店舗とECでポイントを共通化し、購入履歴や利用状況を統合的に把握できるようになっています。

さらに、商品ページには縦型動画を活用し、シャンプーやオイルの使い方を短時間でわかりやすくレクチャー。動画を通じてブランドの世界観や正しい使用方法を伝えることで、顧客満足度やリピート率の向上を図っています。

john masters organicsのERPによる課題解決策について、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

感情ドリブンで売れる仕組みを実現するサービスと支援体制

登壇の最後で語られたのは、「推し活のような熱量を、ECでもどう再現するか」。そのためには、ツールを単体で使いこなすのではなく、“顧客との関係を育てる”ことを前提に、仕組みとして設計しておくことが欠かせないという共通認識でした。

実際に「高品質な動画よりも、スタッフのリアルな一言のほうが売れる」「ECと店舗で“同じ人なのに別人扱い”されてしまう」など、現場の運用に根ざした課題や気づきが多く語られたように、動画やスマホアプリを活用したCRM、そして顧客接点の一元化をどう設計するかが、ファン化とLTV最大化に直結するテーマとして浮かび上がってきました。

Firework|AIの力でEC上でもインタラクティブな接客を実現

Fireworkは、ショート動画やライブ配信を通じて、オンラインでも店舗のような臨場感ある接客を可能にする動画コマースプラットフォームです。ECサイトやスマホアプリに動画を組み込み、商品紹介やブランドストーリーを視覚的に届けることで、顧客の関心を惹きつけます。また、ライブコマースや1対1ビデオチャット機能を活用すれば、顧客の質問にリアルタイムで対応し、その場で購買へとつなげることができるでしょう。

Fireworkが特徴的なのは、オフラインの接客のように顧客の要望に応じて最適な商品や情報を提示できる条件分岐型の体験をオンラインで再現できる点です。たとえば「薄い色はある?」「小さいサイズは?」といった要望にも即応でき、サイト訪問から購入までの流れをスムーズにします。さらに、動画視聴や接客の履歴データを蓄積し、より精度の高いパーソナライズ施策に活用することも可能です。

こうした機能により、顧客接点を強化し、ファン化やリピーター獲得を促す施策をスピーディに実行できます。グローバル市場で培われた技術と実績を背景に、日本でも大手企業を中心に採用が進んでおり、動画を軸に売れる仕組みを構築したい事業者にとって有力な選択肢となっています。

STORES|顧客の一等地、スマホのトップ画面で届けるブランド体験

STORES ブランドアプリは、実店舗とECの顧客情報や販促活動を一元化し、オンライン・オフラインを問わずシームレスな顧客体験を実現するサービスです。近年はアパレル、化粧品、スポーツクラブなどエンタープライズ規模の企業にも導入が拡大しています。

顧客接点の強化においては、来店客の情報を店舗で収集し、購買傾向に応じてECへ送客する仕組みを構築。これにより、実店舗とEC両輪での売上向上やリピート購入の促進を可能にします。また、データ活用の高度化では、店舗・EC双方の購買データを統合し、ロイヤリティプログラムやパーソナライズされたコミュニケーションをスマホアプリ上で実行できます。これにより、ブランドごとに最適な顧客アプローチが可能になり、ファン化の促進に直結します。

STORES ブランドアプリは、顧客にとっては便利な購入チャネルであり、企業にとっては販促・CRM施策を一貫して行える運用基盤となります。オフラインのブランド体験をそのままデジタルに反映し、データドリブンで育てた顧客関係を長期的な売上につなげられる点が、STORESの大きな強みです。

BiNDec MODEL ファンクラブ|推し活を“売れる仕組み”に変えるモデル

「推し活」は一部のブランドに限られた特殊なものではなく、“好き”という感情が芽生える瞬間は、あらゆるブランドの中にある。その熱を捉え、継続的な関係性につなげていく仕組みが今後のECには求められています。

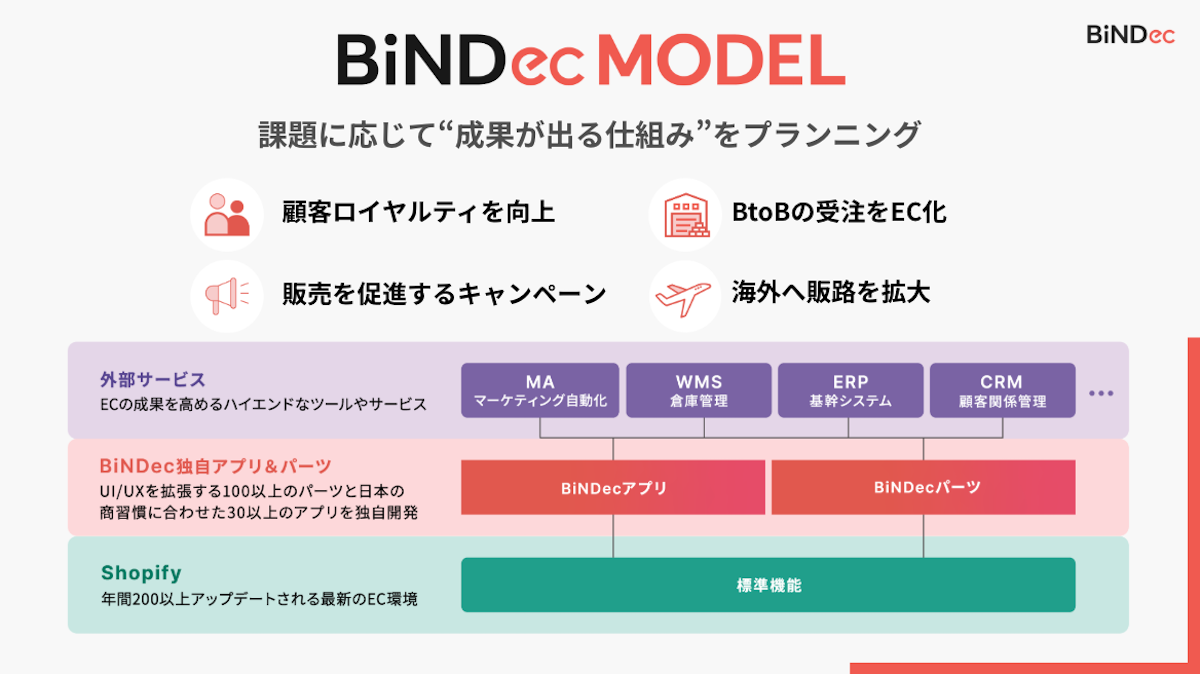

BiNDecでは、そうしたブランドのファン育成を前提にした仕組みとして、スマホアプリや動画配信を含む構成をあらかじめ備えた『BiNDec MODEL ファンクラブ』を展開しています。

STORESやFireworkといった外部サービスと連携しながら、顧客との接点を一貫した体験として設計し、ブランドの成長フェーズに応じた段階的な導入・拡張にも対応できる柔軟なモデルです。

WEBLIFEの山岡も、「Shopifyは機能や拡張性が高く、正しい設計をすればどんな業態にもフィットします。ただし、その自由度の高さが裏目に出ることもある。だからこそ、実店舗との連携や動画施策、スマホアプリ活用、パーソナライズ施策まで含めて“正攻法”で設計し、最初からスケーラブルな仕組みを用意しておくことが重要」と語り、導入段階から正しい設計を行い、将来の拡張にも対応できる仕組みを用意しておくことで、長期的なEC運営をサポートしていきたいと伝えました。

ブランドの成長を加速する次の一手を、BiNDecと共に

ここまで、スマホアプリや動画活用、Shopifyの柔軟な仕組みを通じて、顧客接点を広げ、ファン化を促進し、データ活用を高度化する方法を紹介してきました。

BiNDecは、これらを最適に組み合わせた『BiNDec MODEL ファンクラブ』で、ブランド成長を支える仕組みを短期間で構築します。ゼロからではなく、実績ある構成を基盤にカスタマイズできるため、スピードと成果の両立が可能です。

もし「顧客との関係をもっと深めたい」「実店舗とECを一体で成長させたい」「顧客データはあるのに活用に踏み出せていない」といった課題があれば、まずはお気軽にご相談ください。

\顧客のファン化にお悩みなら/

![Shopify流!推し活から“売れる仕組み”を公開。動画×CRMでつくるEC戦略[イベントレポート]](https://bindec.jp/wp-content/uploads/2025/08/555953147452_eyecatch.jpg)