今リテール業界全体の最重要キーワードであるユニファイドコマースとは、ECサイトや実店舗、SNSといった複数のチャネルの垣根をなくし、いつでもどこでも最高のブランド体験を届ける、という考え方です。

ユニファイドコマースがスタンダードになった未来、有効な顧客育成の手段として、ブランド独自のスマホアプリが注目されています。

Yappliのスマホアプリの機能について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

Shopifyパートナーとヤプリが考える、これからの顧客育成戦略

Yappli(ヤプリ)は、プログラミング不要のノーコードで、高品質なスマホアプリを開発・運用できるプラットフォームです。プッシュ通知や会員証、CRM機能などを通じて顧客との深い関係性を構築し、ブランドのファン育成を支援します。

ECプラットフォームであるShopifyと公式の連携アプリをリリースしたことで、これまで以上にユニファイドコマースを実現するための最適な基盤となっています。

今回は、Yappliのプロダクト推進本部本部長である小野 明彦氏と、Shopify PlatinumパートナーのWEBLIFE代表取締役である山岡 義正の対談で語られたスマホアプリを軸にしたこれからの顧客育成について紹介します。

WEBLIFEでは、Yappliとパートナーシップを組み、顧客マーケティングに関するセミナーも開催しています。下記のイベントレポートも併せてご覧ください。

D2Cブランドにスマホアプリが注目されている理由とは?

最近はECや実店舗などブランドと顧客との接点が多様化しており、そこで得られる情報や体験が分断されています。多くのブランドが抱えるこの課題を解決する鍵こそがスマホアプリです。

EC・実店舗・SNS…分断された顧客接点をどう統合する?

ECサイトからのDM、SNSでの「いいね」、実店舗での購入など、顧客とブランドの接点は多岐にわたります。しかし、それぞれのチャネルで得られるデータが分断されていると、顧客一人ひとりを統合的に理解するのは困難です。

そこでYappliのようなアプリプラットフォームを用いれば、ECと実店舗の顧客情報をアプリ上で統合し、共通の「会員証」として機能させることが可能となり、分断されていた顧客体験を一つにまとめられるのです。

スマホアプリは「ストアフロント」であり「カスタマーフロント」でもある

スマホアプリは、単にECサイトの入り口というだけではありません。対談の中で小野氏は、アプリが持つ二つの側面を「ストアフロント」と「カスタマーフロント」という言葉で表現しました。

「ストアフロント」とは、その名の通り「お店の入り口」としての役割です。顧客はアプリを通じて商品を見て購入することができる、オンラインにおけるお店としての側面です。

一方で、顧客が実店舗にいる時、アプリは「カスタマーフロント」、つまり顧客側のツールへと役割を変えます。レジ前で会員証のバーコードを提示したり、クーポンを使ったりする行為は、顧客の立場からブランドと接点を持つためのものです。

小野氏が「シチュエーションに応じて役割が変わるのがスマホアプリの特徴」と語るように、この二面性を持つからこそ、スマホアプリはオンラインとオフラインの体験をシームレスに繋ぎ、ユニファイドコマースを実現する中心的な存在となり得るのです。

スマホアプリが「最強のファン育成ツール」である理由

スマホアプリは、単なる販売チャネルや情報発信ツールではなく、ブランドの世界観を深く伝える、他にはない強力なファン育成ツールとして機能します。

“パーソナルな空間”であるスマホの中にブランドとの接点がある意味

対談の中で小野氏が特に強く語っていたのが、スマホが持つ“パーソナル性”の観点でスマホアプリがファン育成に効果的である理由です。

多くの人がスマホの壁紙に家族や好きなものの写真を設定するように、スマホは顧客にとって極めてプライベートな空間です。その中にブランドのアプリアイコンが置かれるということは、顧客が「そのブランドを受け入れる、自分の生活の中のものとして取り込む」という意思表示です。

小野氏は、これはお店にふらっと立ち寄るのとは違う、非常に象徴的な行為だと指摘します。

ブランド側はその特別な関係に応え、画一的な情報を送るのではなく、一人ひとりの顧客に寄り添ったパーソナルな情報や体験を届けることで、顧客との絆はより一層深いものになっていくのです。

ブランドの世界観を表現するクリエイティブな場としての役割

スマホアプリは、ブランドのファンを育成するためのクリエイティブな表現の場でもあります。

小野氏は、Yappliによるスマホアプリをただのニュースの窓口とは捉えておらず、ブランドの性格や雰囲気を表現できることを大事にしていると語ります。

アプリは顧客にとって一つの「お店」です。そのお店が無機質で味気ないものであれば、顧客の心は離れてしまいます。「楽しそうとかおしゃれとか、そのブランドとの距離感があると思うので、そこを大切にしたい」という小野氏の言葉通り、Yappliは画一的なテンプレートではなく、ブランドイメージやメッセージが伝わるクリエイティビティの自由度を非常に重視しています。

Yappli流、Shopfiy連携でLTVを伸ばす仕組み

YappliとShopifyの連携は、ブランドのLTV(顧客生涯価値)を最大化する仕組みそのものです。その根底には、Shopifyアプリ化による「未来への拡張性」と、両サービスに共通する「ノーコード」思想があり、ブランドが顧客の変化に迅速に対応し続けることを可能にします。

Shopifyアプリ化は「未来の拡張性」へのスタートライン

Yappliは今年の夏に連携用のShopifyアプリを正式リリースしています。これまでも個別の連携は可能でしたが、小野氏はこのアプリ化について、未来の拡張性に向けてのスタートラインだと位置づけています。

Shopfiyアプリをリリースする前は、会員情報の連携やプッシュ通知のセグメントなど、特定のニーズに応えるための連携に限定されていて、スケーリングの面でも課題がありました。Shopfiyアプリ化したことで、導入プロセスが簡素化され、Shopifyの管理画面上で設定が完結できるようになり、「多くのマーチャントに広く新機能を提供しやすくなった」と小野氏は語ります。

将来的には、Shopifyの管理画面からスマホアプリの施策を操作するなど、よりシームレスで高度なマーケティングの実現を目指しています。この点について、山岡も「BiNDecは、ギフトラッピングや購入制限といった汎用的な拡張機能をShopfiyアプリ化し、業種や課題ごとのECモデルとして組み込むことで、初期コストを抑え、迅速に構築できるようになったので、方向性として親和性がある」と共感を示しました。

BiNDecの独自Shopfiyアプリについて、詳しくは下記のページをご覧ください。

ノーコードで自走できる、意思決定から実行までの最短距離

YappliとShopifyに共通するノーコードは、「プログラミングが不要で簡単」という意味だけではありません。小野氏は、「何かを変えたいと思った時に、意思決定から実行までのプロセスを短くすることを大事にしている」と語ります。トレンドや顧客ニーズが目まぐるしく変化する現代において、施策を思いついてから実行するまでのスピードがビジネスの成否を分けます。ノーコードは、このスピード感を最大化するための手段なのです。

この考え方は、BiNDecのECサイト構築スタイルにも通じます。山岡は、「『今だ』という時に、マーチャント自身がパッと更新できる状態にしておくことが大事」だと述べます。制作会社に依頼する時間やコストのロスをなくし、担当者が自ら施策を回せる「自走できる環境」が、市場の変化に合わせて柔軟に変化し続けられ、結果的にブランドの成長を加速させます。

ユニファイドコマースの中核としてのスマホアプリですべてのデータを融合

スマホアプリは、オンラインとオフラインの顧客体験を繋ぐ中心的な役割を担います。これまで見えなかった実店舗での行動をデータ化し、購入履歴だけでは測れない顧客の”熱量”を可視化することができます。

オフラインの行動をデータ化するハブとしての役割

これまで実店舗での顧客行動は、データとして捉えるのが非常に難しい領域でした。小野氏は、実店舗では購買という最後の接点の情報しかなく、金額や購入時期といったコンバージョンデータを元にした分析しかできなかった問題点を挙げました。

このオンラインとオフラインの分断を解消し、顧客データを統合するハブとなるのがスマホアプリです。小野氏は、アプリがリアルとデジタルの間に立ち、翻訳する役割をしていると表現します。

例えば、顧客が実店舗内で特定の商品に興味を持ち、アプリでその商品の詳細情報を閲覧したり、お気に入り登録をしたりといった行動は、これまで取得できなかった貴重なデータです。

スマホアプリを介することで、これまで接客スタッフの感覚に頼っていたオフラインでの顧客行動がデジタルデータに変換され、実店舗も含めた顧客体験全体をデータドリブンに改善していくことが可能になるのです。

「購入額」だけではない、顧客の“熱量”を可視化するデータ活用

スマホアプリは、顧客のブランドに対する「好き」という感情、つまり「熱量」をデータとして捉えることも可能にします。

小野氏は、アプリ内でのニュース閲覧やお気に入り登録といった「非購買な行動」から顧客のブランドに対する体温が分かると言います。Yappliは、こうしたアプリならではの行動データを取得し、Shopifyが持つ購買データと掛け合わせることで、顧客理解の解像度を飛躍的に高めます。

これにより、単なる購入金額に基づいたセグメンテーションではなく、顧客の熱量に応じたパーソナルで心に響くアプローチが実現できるのです。

Yappliだからできる、スマホアプリの導入メリット

Yappliには、顧客とのエンゲージメントを高めるための機能が豊富に搭載されています。単にアプリを作るだけでなく、その後の運用を見据え、マーケティング担当者が自走しながら顧客との関係性を深めていける仕組みが整っている点が大きな強みです。

プッシュ通知・会員証・ポイント機能が生む顧客ロイヤリティ

Yappliのスマホアプリで、小野氏が一番分かりやすい機能として挙げたのが「会員証」です。アプリが会員証やポイントカードとして機能することで、ECでも実店舗でもスムーズな購買体験を得られます。

また、「プッシュ通知」は、ブランド側から顧客へ能動的にアプローチできる強力なツールです。小野氏は、セール情報といったブランド側の都合だけでなく、「カゴ落ち」のような顧客の行動やステータスに寄り添うパーソナライズされたコミュニケーションを取ることが重要だと語ります。

CRM機能によるパーソナライズとPDCA

Yappliは顧客管理基盤(CRM)の機能も備えています。山岡は、これまでの「年間購入額〇円以上」といった大雑把なセグメントではなく、「この人はこういう話し方をした方が買ってくれる」といった、リアルな接客に近いレベルでの細分化されたセグメンテーションの必要性を感じており、Yappliを使えば、そうした顧客一人ひとりの解像度を高めたアプローチが可能になります。

Yappliは顧客が分析しなくても、ある程度分析の手助けをすることを目指しており、専門家でなくてもデータドリブンな施策を打ち、効果を検証して改善するPDCAサイクルを高速に回せる環境で、ブランドの持続的な成長をサポートしています。

Shopiyでの成功事例に学ぶ、実店舗とECをつなぐスマホアプリ戦略

YappliとShopifyの連携は、具体的にどのような価値を生むのでしょうか。ここでは、スマホアプリを活用して顧客とのエンゲージメントを深め、ユニファイドコマースを推進している3社の事例をご紹介します。

※すべてYappliの導入事例より引用

事例1:ミキハウス(アパレル)|ニーズに合わせて表示するコンテンツを最適化

老舗の高級子ども服ブランドであるミキハウスのスマホアプリでは、子どもの年齢やギフト目的などのニーズごとに、トップで表示する特集や商品ランキングお役立ち情報などのコンテンツを切り替えています。スマホアプリ内では、シームレスにECサイト、ブログ、Instagram等と連携しており、パーソナライズされた内容が表示されるような設計です。

また、毎日スタンプを集めるとプレゼントの抽選に応募できるスマホアプリならではのコンテンツによって、日常的にブランドとの接点をつくるきっかけにもなっています。

ミキハウスは、Shopfiy PlatinumパートナーのBiNDecがEC構築・運用を支援しています。詳しくは下記の記事も併せてご覧ください。

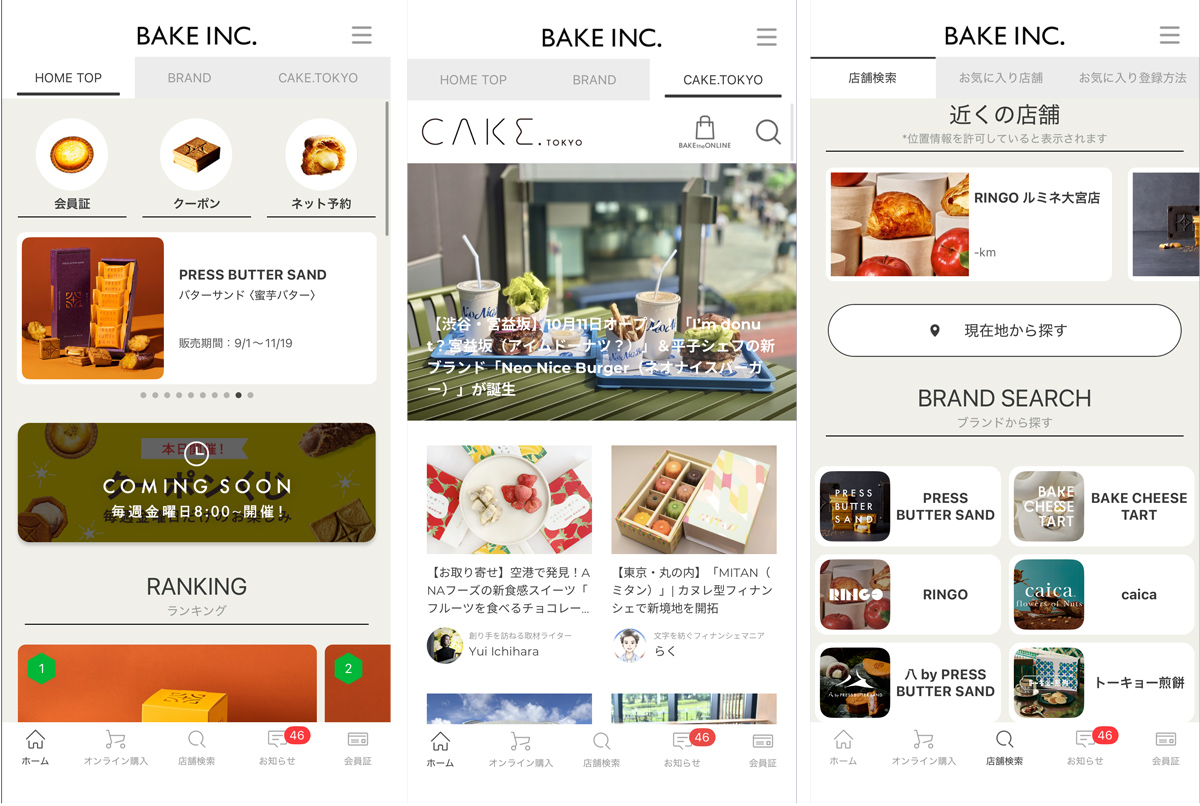

事例2:BAKE(製菓)|アプリリニューアルで経由EC売上が440%増

「BAKE CHEESE TART」などを展開するBAKEは、コロナ禍を機に分断されていた顧客情報を統合し、OMOを推進するためにスマホアプリをリニューアルしました。

「BAKEブランド総選挙」といった顧客参加型の企画を実施。投票したブランドに関するクイズをセグメント配信したところ、通常のプッシュ通知の約3倍という高い開封率を記録しました。顧客と一緒に楽しめる双方向のコミュニケーションをスマホアプリで実現しています。

機能面では、スマホアプリに会員証、ポイント、モバイルオーダー、EC購入、店舗検索などを備え、顧客はオンラインとオフラインを快適に行き来し、自由に買い物を楽しめるようになりました。その結果、伸び悩んでいたスマホアプリ経由のEC売上は440%増という目覚ましい成果を上げています。

事例3:Kuradashi(食品)|独自の施策でメルマガに次ぐ収益エンジンに

フードロス削減を目指すECサイト「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシは、メルマガ以外の新たな顧客接点としてスマホアプリを導入しました。

タイムセールやスマホアプリ限定の先行セールなど、即時性を活かしたプッシュ通知を積極的に活用。メルマガの配信時間とずらす、限定クーポンを配信するなどチャネルごとの独自施策を展開し、1年半でスマホアプリ経由の売上を2倍に成長させました。

KuradashiのチャネルはECがメインですが、顧客が好みのチャネルを選べる環境を提供している点がユニファイドコマースの思想に通じます。約半数のユーザーがメルマガとスマホアプリを併用し、「メルマガで商品をチェックし、使い勝手の良いスマホアプリで購入する」といった行動が定着。顧客一人ひとりに最適な購入体験を提供することで、LTV向上に繋げています。

BiNDecとYappliが描く、ユニファイドコマース時代に成長するブランドとは

これからの時代に成長するブランドとは、どのような姿なのでしょうか。対談の最後に語られたのは、ツール導入がゴールではなく、顧客体験を最大化するための「全体設計」の重要性、そして成功モデルをパッケージ化していく未来の展望です。

ツール導入が目的ではない、「EC全体設計」の重要性

YappliやShopifyは非常に強力なツールですが、山岡は、Yappliのスマホアプリだけ、Shopifyだけ、というようにツール導入が目的になってしまうと、絶対うまくいかないことを強調しました。

BiNDecが担うのは、まさに「全体のコーディネーター」としての役割です。Eコマースを軸に、フロントエンドの体験から物流などのバックエンドまで含めた全体を俯瞰し、「どうツールを組み合わせれば顧客に最高の価値を届け、売上を最大化できるか」を設計します。

この視点は小野氏も同様で、アプリのパフォーマンスを最大化するには、デザイン面や技術面でShopifyパートナーとの協業が大事になってくると語ります。

Shopifyが単なるECサイトではなく「すべてのコマースプラットフォーム」へと進化している今、オンラインとオフラインを横断した顧客体験の「全体設計」を描く視点が不可欠になっているのです。

Yappliによるスマホアプリ開発もラインナップしているアパレル向けのEC構築プラン「BiNDec MODEL アパレル」について、詳しくは下記のページをご覧ください。

成功モデルではじめる、EC×スマホアプリの顧客マーケティング

今回の対談を通じて、YappliとBiNDecが目指す未来として、ユニファイドコマース時代における顧客マーケティングの成功モデルが語られました。小野氏が「パフォーマンスを最大化する提案ができる」と語るように、両社が密に連携することで、ブランドはゼロから戦略を練る必要がなくなります。

実績のある成功モデルを導入することで、迅速かつ効果的に顧客との深い関係性を築き、ブランドを成長させていくことができるようになるのです。

本記事でご紹介したスマホアプリと連携したEC構築・運用にご興味のある方は、豊富な導入実績とハイレベルな技術力・知識量を認められたShopify PlatinumパートナーのBiNDecへ気軽にお問合せください。