海外販売を成功させるには、闇雲に手を広げるのではなく、「目的と事業のステージ」に応じて適切な手段を選ぶことが重要です。

本記事では、海外販売を検討する企業に向けて、事業の目的や段階に応じて7つの手法を徹底検証し、それぞれのメリット・デメリットや成功のポイントを解説します。

なぜ海外販売をするべきなのか?越境EC市場の最新トレンド

世界のEC市場は急速に拡大しており、特に越境ECの成長ぶりは著しいものがあります。とりわけ人口減少や少子高齢化の影響で国内市場の伸びに限りが見え始めている日本の企業にとって、海外販売は事業成長のためにもトライしたいところ。

さらに海外への販売は単なる市場拡大に留まらず、ブランド価値の向上にもつながる重要な戦略ともいえます。そこで、まずは世界におけるECの状況、そして日本のECの海外販売の傾向などについて掴んでおきましょう。

世界のBtoC-EC市場は840兆円超え!2027年には約1,154兆円の予測も

2024年9月に経済産業省から発表された調査結果によると、2023年の全世界のBtoC-EC市場規模の推計値は約843.9兆円(※1)にも上り、2027年までに約1154.2兆円(※2)へと引き続き成長を続けることが見込まれています。

一方、日本のBtoC-EC市場は14兆6,760億円、前年比では4.83%増であり、成長年率がやや鈍化してきました。まだまだ成長の余地はあるとはいえ、世界の成長率に比べるとやや緩やかといえるでしょう。それだけに、日本企業にとっては成長著しい海外への販売に挑む価値があるというわけです。

※1:5.82兆USドルに対し、1USドル=145円で計算。/※2:7.96兆USドルに対し、1USドル=145円で計算。

世界のECによる海外販売は急成長!日本のシェアは3.1%で“これから”に期待

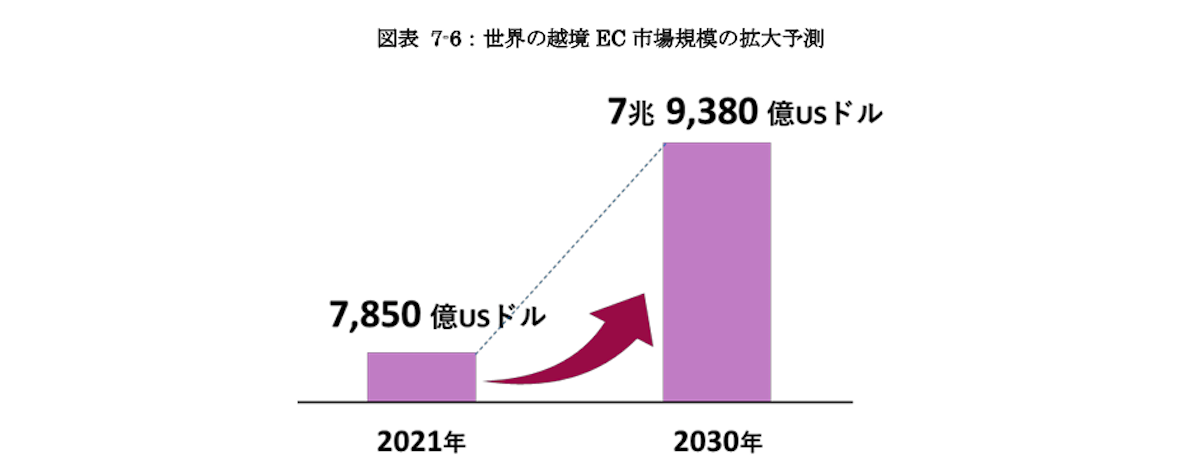

それでは、海外販売としてどのくらいECによる取引が行なわれているのでしょうか。2021年の世界の越境ECの市場規模は約113.8兆円(※3)と試算されており、2030年には1151兆円(※4)にまで拡大する見込みです。その間の年平均成長率は約26.2%にもなります。

前述した2027年の世界のBtoC-EC市場とほぼ同水準にまで成長するということは、極端な話、世界中の消費者を相手にするのが当たり前という世界がやってくると言っても過言ではありません。

※3:7,850億USドルに対し、1USドル=145円で計算。/※4:7兆9,380億USドル対し、1USドル=145円で計算。

一方、日本のBtoC-ECにおける海外の売上規模は、2023年で3兆5625億円(対中国・アメリカ合計)であり、世界の越境EC市場(113.8兆円)に対して約3.1%です。世界のGDPに対する日本のGDP割合が約3.5%であることを鑑みると、相応という感はありますが、そもそも越境EC全体が拡大する中で、まだまだ伸びしろがあるといえるでしょう。

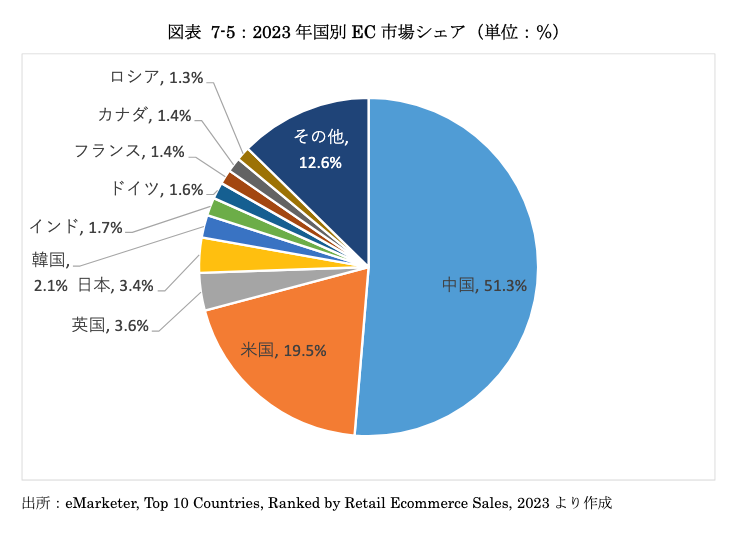

市場が大きい中国・アメリカ、日本商品の評価が高いアジア圏が狙い目

では、実際にどの国が海外販売先として狙えるのでしょうか。まず世界のEC市場の拡大を牽引しているのは、中国とアメリカです。中国は世界のEC市場の51.3%(約433兆円:約2兆9,875億ドル)、約19%(約163兆円:約1兆1,243億ドル)を占めており、両国ともまだ拡大傾向にあります。この2大市場への参入は、海外販売を成功させるための重要な戦略の一つであることは間違いありません。

JETRO(日本貿易振興機構)が発表した世界貿易投資報告によれば、現状日本の越境ECの売上は、中国で約2兆2,569億円、アメリカで約1兆3,056億円であり、それぞれのEC市場の0.5〜0.8%程度です。日本からの通常輸入額でみると、中国では韓国に次ぐ6位で6.3%、アメリカではドイツに次ぐ5位で約4.8%を占めており、これらの数字からも越境ECの成長が期待できます。

そして、中国・アメリカと並んで挑戦したいのが、アジア圏への海外販売です。スマホによりインターネットおよびECが普及する中で、以前から人気のあった日本の商品を手軽に入手できると越境ECの利用が増えています。パンデミックが過ぎてインバウンドが活性化しつつある中で、母国に戻ってからのリピート購入も需要があるようです。

具体的には、自動車やバイクなどのパーツ、ゲームやアニメ関連グッズ、時計やカメラ、伝統工芸品、食品・調味料、美容・健康関連商品、日本の伝統工芸品などがあげられ、中古品なども人気があります。市場シェアはまだまだ成長途上ではありますが、それだけに早めにトライすることで、自社のブランドを浸透することができるかもしれません。

海外販売をECで実現する7つの手法のメリット&デメリット

それでは実際に越境ECや海外販売をECで実施するにはどのような方法があるのでしょうか。インターネット上で海外に販売するためには、いろいろな方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

ざっくりと分類するなら、「安心で簡便であること」と「自由度や利益率」がトレードオフの関係にあるといえばわかりやすいでしょう。とはいえ、必ずしもその両者をバランスする必要はなく、目的やステージに合わせ、時々に応じて選択すればよいと思われます。そのための選定・検討ポイントについて紹介します。

①国内ECモール出店|海外販売の第一歩

最も手っ取り早く海外に販売するための手段としては、日本国内のECモールへの出店があげられます。Amazonなどで既に国内向けに利用しているなら、操作などにも慣れていることもメリットといえます。

- Amazon Japan(グローバルセリング):

日本のAmazonで、海外のAmazonマーケットプレイスへ出品可能。アメリカ、欧州、アジアなどに対応。 - Qoo10 Japan:

アジア圏を中心とした人気のECモールで、海外販売にも対応。韓国や東南アジア市場への販売が可能。 - au PAY マーケット(旧 Wowma):

KDDIが運営するECモールで、海外販売のサポートを提供。海外向けの販売支援サービスを活用できる。

お試し期・初期ステージにおすすめ

| メリット | 手軽さ・集客力 |

|---|---|

| デメリット | コスト高・データ等が十分にとれない |

既にあるプラットフォームを利用することで、簡単に海外販売ができ、トラブル対応などもサポートしてもらえるので、「手軽で安心」なのが最大のメリットです。一方で、手数料がかかるため利益率が低いこと、顧客等のデータが取りにくいので長期的なマーケティング活動がしにくいことなどがデメリットです。

②現地のECモールに出店|海外マーケットへの参入

それぞれの地域で強い影響力を持つ、現地のECモールに直接出店すれば、はじめから多くの消費者の目に留まりやすくなります。また既存のECモールのインフラを利用できるため、物流や決済の手間が軽減されます。大きなメリットは「手軽さと集客力」といえるでしょう。そのため、どの国の市場に進出するか、どのような商品を扱うかなどによって、最適なプラットフォームを選ぶことが重要です。

中国のECモールの例

- Tmall Global(天猫国際):アリババグループが運営する中国最大のBtoC-ECモール。

- JD Worldwide(京東商城):中国2位の大手ECモールで、物流ネットワークが強み。

- Xiaohongshu RED Mall(小紅書):SNSとECが融合したECモール。口コミやレビューなどで若年層に人気。

- VIP.com(唯品会):会員制のECモールで期間限定の割引販売が特徴で、ファッション・美容商品が人気。公式パートナーへの申込みが必要。

- Suning Global(蘇寧全球購):中国の大手家電・EC企業「蘇寧」が運営する越境ECモール。家電や日用品の販売に強み。

アメリカのECモールの例

- Amazon Global Selling:世界最大のECプラットフォームで、アメリカ市場でも圧倒的なシェアを誇る。

- Walmart Marketplace:アメリカの大手小売企業Walmartが運営。日本企業は招待制。

- Target Plus:アメリカの大手小売チェーンが展開するECサイト。日本企業は招待制。

アジア圏のECモールの例

- Shopee(東南アジア): シンガポール発のECモール。日本語サポートあり。

- Lazada(東南アジア): アリババグループ傘下のECプラットフォーム。

- Flipkart(インド): インド最大級のECプラットフォームで、Amazonと競っている。

お試し期〜第二ステージにおすすめ

| メリット | 相手国向けマーケティングに強い |

|---|---|

| デメリット | 運営は現地語・コストが高い・データ等がとれない |

デメリットは、日本のモールを利用したときと同様、初期費用や販売手数料などのコスト面、競争の激しさが挙げられます。データが取れないことも同じです。さらに、海外のモールであることから、商品説明やカスタマーサポートを現地語で行う必要があります。また、モールのサポートも日本語に対応していないところが多く、現地パートナーを活用するなどの工夫が必要になる可能性もあります。

海外のECモール、プラットフォームについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

③国内自社サイト|海外販売に適したECプラットフォームを活用

自社ECサイトを構築し、一つのECサイトで国内と海外への販売を行う方法です。国内でECサイトを作成してコントロールできるため、海外販売の顧客データやマーケティングのナレッジなどを自社内に蓄積することができます。ECモールやSNSとも連携しながら、自社ブランドをしっかりと世界展開していきたい場合におすすめです。

日本国内で利用でき、海外販売に対応しているECプラットフォームには、以下のような選択肢があります。多通貨・多言語対応で、海外販売がスムーズかつ、SEO対策、広告連携などのマーケティングツールが充実し、日本語サポートがかなうものとして、例えば次のようなものがあります。

- Shopify:越境ECにおいて最も強力な選択肢のひとつ。標準機能で最大20言語・130以上の通貨に対応し、現地通貨での決済、関税・税金の対応も可能。スムーズにグローバル展開ができる。

- makeshop:越境EC専用プランを用意。「WorldShopping BIZ」との連携で、多言語・多通貨・海外配送に対応可能。

- カラーミーショップ:海外販売代行サービスの利用やアプリ追加で海外販売が可能。「WorldShopping BIZ」や「Buyee Connect」との連携により多言語・配送・決済などに対応。

小規模事業者であれば、ASP型のプラットフォームでECサイトを立ち上げるのも選択肢の1つかもしれません。ただし、自由度が低いことに加え、拡張性に限界があるので、将来のリプレースの負荷を想定する必要があります。

その他、大規模サイトなら、フルスクラッチで自社ECサイトを構築する方法もありますが、国内だけでも変化が激しい中で、カスタマイズや改善に莫大な費用がかかるため、近年は大型ECサイトもプラットフォームを活用するケースが多くなってきました。

とはいえ、規模や用途などに応じて、選ぶべきポイントも異なるので、まずは国内でECサイトを運営することを前提に、拡張性なども踏まえながら検討するとよいでしょう。

本格的展開ステージにおすすめ

| メリット | 自国でコントロール、ブランディング |

|---|---|

| デメリット | 物流コスト、現地対応の難しさ、配送リスク |

Shopifyの海外販売機能について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

④販売先の国での自社ECサイト構築|現地に根ざしたブランド展開

国内でのECサイトとは別に、より現地に根ざしたブランド展開を行いたい場合、海外販売先の国に専用の自社ECサイトを作るという選択肢もあります。

もちろん、言語や決済手段、配送手段などに対応するほか、適切なマーケティングも必要になります。データ規制や税制、輸入規制、プライバシー規制など現地の法規制を遵守する必要があるため、できれば現地の専門家の支援を受けることが望ましいでしょう。

- Shopify:標準で多言語・多通貨・多決済に対応しており、現地仕様への最適化が簡単。複数ストアの運営も柔軟で、国内感覚のまま海外展開が可能です。

- Adobe Commerce(旧 Magento):高度なカスタマイズや多サイト統合に強みを持つ大規模向けプラットフォーム。導入・運用には専門知識やコストが求められます。

- LaunchCart:

アジア圏での越境ECに特化したプラットフォームで、ノーコードでECサイトを作成できるほか、世界の通貨の90%以上である160通貨に対応しています。 - Live Commerce:

ライブコマース機能を備えた越境ECプラットフォームで、Stripe、PayPalなど海外向け決済手法に対応し、海外からの購入がスムーズに行えます。電子書籍や動画などデジタルコンテンツ販売も可能です。

本格的展開ステージにおすすめ

| メリット | 文化的適応、信頼性 |

|---|---|

| デメリット | 運営コスト、現地対応、法規制対応 |

Shopifyであれば、法規制や現地対応にも配慮しながら、標準機能で多言語・多通貨・現地決済に対応でき、運用の負担を抑えることが可能です。さらに、信頼できるパートナーの支援を活用することで、各国の事情に合わせた戦略的な展開が実現しやすく、運営コストとリスクをコントロールしながら越境ビジネスを加速できます。

Shopifyを利用し、国内・アメリカ・欧州・イギリスを含む4拠点で直営のECを展開し、D2Cで28カ国、B2Bで24カ国へ配送エリアを拡大したKINTOの事例も、ぜひ併せてご覧ください。

⑤SNSのショッピング機能|海外の消費者へ認知拡大

コミュニケーションだけではなく、ショッピングのプラットフォームとしても活用が広がっているSNSは海外販売にも利用が可能です。メリットは、SNS広告やインフルエンサーを自然に活用できることや、口コミやUGCの生まれやすさ、ブランド認知度を向上できることなどがあります。海外販売の自社ECサイトを整えた後に更なる認知拡大として利用するのが効果的でしょう。

- Instagram Shopping:投稿に商品タグを付けることでユーザーを自社ECサイトへ誘導して購入完了できる。写真や動画などで訴求力を高め、ファッションや美容、雑貨などの商品に向く。

- Facebook Shops:Facebookページ上で商品カタログを表示し、自社ECサイトへ誘導して購入完了できる。ターゲット広告で、特定の市場にリーチ可能。Instagramと連携可能。

- TikTok Shop:2025年6月より日本で正式開始。動画からの購入体験が強み。中国などに向けた越境販売には現地法人での登録が必要。

本格的展開、成長ステージにおすすめ

| メリット | 認知度アップで自社ECサイトへの流入も期待できる |

|---|---|

| デメリット | 規模に対して作業負担が大きい・継続性が低い |

これらSNSのショッピング機能は、手軽に海外ユーザーへアプローチできる一方で、投稿の言語対応やトラブル時のサポート対応などはEC事業者に求められるため、ある程度の体制整備は必要です。また、InstagramやFacebookでは、自社ECサイトとの連携が前提となっており、ECサイトなしでの本格運用は困難です。

そのため、SNSのショッピング機能は、自社ECサイトを基盤とした販売戦略の次のステップとして活用するのが効果的です。ECサイトでの運営体制を整えたうえで、SNSを活用して購買導線を増やすことで、より多くの海外ユーザーと接点を持つ「マルチチャネル展開」が実現できます。

特にShopifyは、InstagramやTikTokとの連携がしやすく、商品情報の連携や広告配信なども効率化できるため、SNS活用との相性が非常に高いプラットフォームです。

TikTok Shopについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

⑥保税区利用型出店|中国向け越境ECの効率化

主に中国で設定されている「関税や消費税が一時的に免除される特別な地域(保税区)」を活用し、輸入商品を一時的に保管・販売することで、コストを抑えて効率的に物品販売が可能になります。

手法としては、関税・消費税なしで商品を保税区に輸入・保管し、注文が入って初めて中国国内に配送を行います。その際に、注文者が購入時に関税を支払う仕組みです。

保税区内に商品を保管することで、関税や消費税の負担を抑えつつ、中国内の倉庫からの配送によってリードタイムを短縮でき、返品対応も現地で行えるため、購入者の満足度を高めることができます。一方で、規則が厳しく、販売チャネルが限定されるなど、初期投資を含めた準備が必要です。②で紹介したモールのうち、JD Worldwide、VIP.comなどが保税区対応の出店に対応しています。

大量販売・大規模展開ステージにおすすめ

| メリット | スムーズな配送と現地対応、関税の先払い不要、顧客満足度の向上 |

|---|---|

| デメリット | 在庫リスク、初期コストがかかる、入居審査や法規制への対応が必要 |

⑦一般貿易型EC販売|大規模展開のための本格戦略

通常の貿易プロセスに基づいて商品を輸出し、自社ECサイトなどで販売する方法です。正式な貿易手続きを踏む必要があるため、関税や輸入規制、通関手続きが適用されます。輸入後の販売に加え、卸売業者や小売店を通じることが可能であり、大量販売やBtoB取引に向いています。また、正式なルートによる輸出・販売であるため、ブランドの信頼性向上にもつながります。

しかしその反面、初期コストが高く、貿易手続きが複雑なことから、販売開始までに時間がかかりやすく、事務負担も大きいという側面もあります。そのため、長期的かつ大規模な市場展開を検討する場合は、商社や貿易専門企業への委託を選択するケースが多いようです。海外販売の最終形態とも言うべき手法です。

大量販売・大規模展開ステージにおすすめ

| メリット | 大量取引が可能で信頼性が高い(正式な貿易ルートの利用) |

|---|---|

| デメリット | 手続きの複雑性、高コスト、長期的な準備が必要 |

ECでの海外販売は小さく始めて大きく育てる!

グローバル市場への挑戦は、最初から大規模に展開する必要はありません。むしろ、スモールスタートで始めることで、リスクを抑えながら市場の反応を見極め、着実に成長させることができます。

まずは、ターゲット市場の選定と売れる商品の見極めからスタートし、現地の消費者ニーズを調査し、競争力のある商品を選定することが成功の鍵です。小さく始めたビジネスを、データ分析と戦略的な施策で大きく育て、海外市場での成功を掴みましょう。

モールでの情報収集から一歩進んで、自社ECでブランド価値を高める

越境ECのファーストステップとしてはやはりECモールは手軽で安心感があり、おすすめです。しかし、競争が激しく、ブランディングという観点からは必ずしも最適なゴールとはいえないでしょう。いわば商店街やスーパーの店先を借りているようなイメージでしょうか。POSデータも得られず、商品棚の自由度も低いため、ブランドを打ち出しにくいのも難点です。

そこで、Amazonなどのモール型ECを一定経験した後は、ShopifyなどのECプラットフォームを活用して、魅力ある自社ECサイトを作成するという流れがおすすめです。その時に、ブログやメルマガなどのコンテンツが提供できる、ポイントやシークレットセールなどの会員サービスを構築できるなど、マーケティング施策ができる機能に加え、できるだけシームレスに拡張できるプラットフォームを選ぶことが大切です。

国内でも海外でも実績があるShopifyがおすすめ!

ECでの海外販売も含めた自社サイトの構築・運営には、数あるECプラットフォームの中でも国内外で実績のあるShopifyがおすすめです。

Shopifyは20以上の言語と130カ国以上の通貨に対応しており、海外販売がスムーズに行えます。国別価格設定や関税計算機能を備えており、決済方法についても、クレジットカードはもちろん海外で主要の決済方法を豊富に有する決済代行サービスと連携が可能です。

またShopifyには、16,000以上のアプリがあり、自社での開発なしに必要な機能を追加できるため、自社のビジネスと各国のニーズに合わせて柔軟に成長できます。ミニマムでスタートしてエンタープライズレベルまで大きくできる拡張性は、将来的にリプレースを不要にし、コストを抑えるという面で大きな強みと言えるでしょう。

カナダ発のプラットフォームであるため、日本語サポートについて気になるところかと思いますが、徐々に充実しています。ただし、Shopifyには日本国内に信頼できる公式パートナーがいるため、細やかなサポートが受けられるのも大きな安心ポイントです。

例えば、国内有数のパートナーにはPremierやPlatinumといったランクが与えられており、「BiNDec」もそんなShopify Platinumパートナーです。ShopifyでのEC構築の進め方に迷った時には相談してみるのも良いでしょう。Shopifyパートナーについて、詳しくはこちらの資料をご覧ください。

事例|ECで海外販売を成功させた企業の共通点とは?

世界中の企業がShopifyを活用し、越境ECで成功を収めています。成功企業の共通点として、現地の言語や決済手段への対応などはもちろん、SNSマーケティングの活用でインフルエンサーとの提携を実現するなど、市場を理解して適切なローカライズを図っていることが大きなポイントと言えるでしょう。BiNDecでサポートしている具体的な事例をいくつか紹介します。

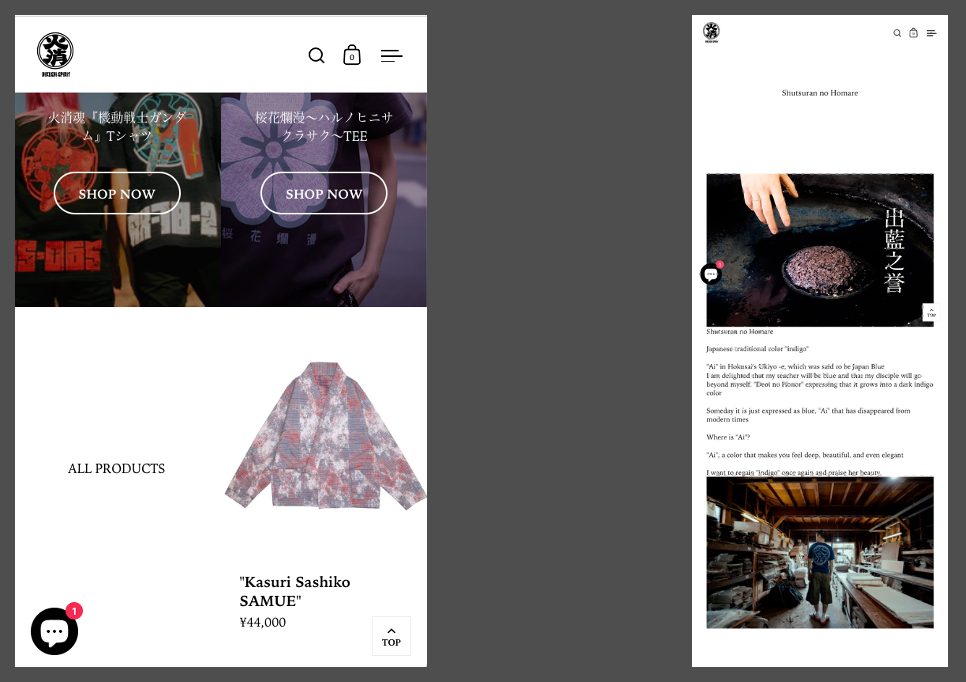

火消魂|「ニッポンの粋」を表現するブランド。インバウンドからリピーター育成に成功

火消魂(HiKESHi SPiRiT)は、インバウンド客で賑わう浅草に店舗を構え、Shopifyによる越境ECでグローバルに顧客を持つアパレルブランド。江戸時代の「火消し」スタイルをファッションに落とし込んだユニークなデザインで人気を集めています。

ECサイトは英語・中国語(簡体・繁体)に対応し、インバウンドをきっかけに、各国への拡販を進めています。

成功のポイント

- 日本らしさを打ち出した斬新なデザインでオンリーワンとしての地位を獲得。

- アニメや映画など日本文化とのコラボで、グローバルな認知度をアップ。

- インバウンドをきっかけとする購入者にECサイトを通じて継続してアプローチ。

- ShopifyアプリのeasyPointsで店頭のPOSと連携させ、OMOでの顧客体験を向上。

- ポップアップで現地のニーズを体感し、製品企画にも反映。

火消魂の詳しい取り組みについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

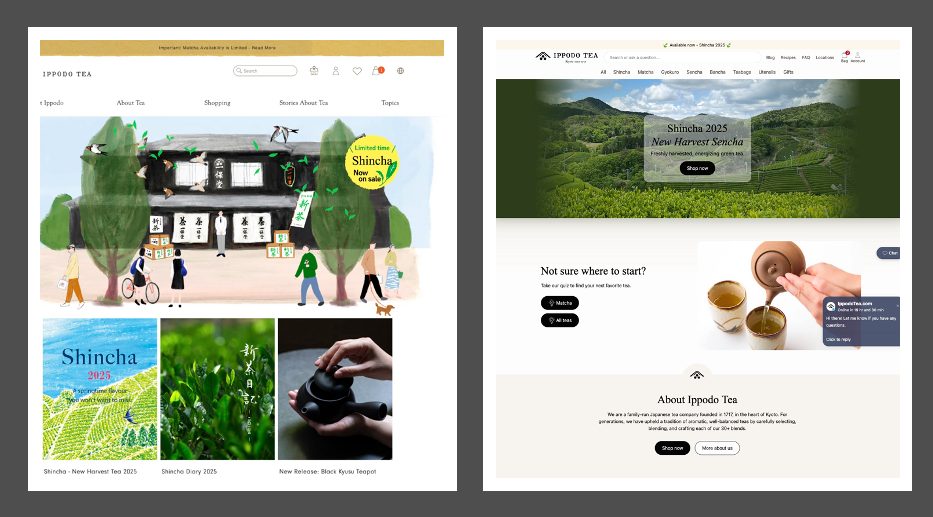

一保堂茶舗|京都の老舗日本茶ブランドとしてグローバルにファンを獲得

一保堂茶舗は京都で1717年に創業し、300年以上の歴史ある日本茶専門店。日常的に楽しむ茶葉から、ギフト向け、おもてなし向けの抹茶や茶道具まで幅広く取り扱い、日本のお茶文化を牽引してきた老舗の一つです。ECサイトは英語に対応しており、加えてアメリカとカナダに向けて独自のECサイトを開設しています。

成功のポイント

- 日本茶の老舗というブランド力を活かし、日本茶の品質と伝統を強く打ち出している。

- 豊富なブログコンテンツで文化も発信し、日本茶ブランドとしての信頼性を高めている。

- 日本から全世界を対象とした英語対応の越境ECサイトを開設し、リピーターを獲得

- 北米向けECストアも開設し、30カ国の通貨で対応。

- ギフト用商品のほか、包装などにも細やかに対応し、ギフト需要を喚起。

- ポップアップで新しいお茶の楽しみ方を発信。新規顧客の発掘・誘導に成功している。

一保堂茶舗のShopifyの強みを活かした越境展開について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

国内ECと海外販売のECの違いとは?対応が必要な機能や施策

国内ECと海外販売のECでは、市場規模・決済方法・物流・法規制など、さまざまな違いがあります。海外販売を成功させるためには、これらの違いを理解し、適切な機能や施策を導入することが重要です。

関税対応・決済手段への対応

関税は輸入品に対して課される税金で、事前に各国の関税率を調査し、DDP(販売者負担)かDAP(購入者負担)かを決定する必要があります。DDPでは販売者が関税・通関手続きをすべて担い、消費者の負担と手間を減らします。一方DAPでは、運送と通関までは販売者が担当しますが、通関後の関税などは購入者が支払う形になります。

また、国際配送業者(DHL、FedEx、EMSなど)との連携によって通関の円滑化を図ったり、保税区の活用により関税負担を遅延させつつ配送時間を短縮する工夫も効果的です。

さらに、決済手段は例えば下記のような販売先国の主流に合わせて選定することが求められます。

- 中国:AlipayやWeChat Pay、銀聯カードなど。

- アメリカ:クレジットカードやPayPal、Apple Payなど。

- 欧州:SEPA、Klarna、PayPalなど。

- 東南アジア:Shopee Pay、GrabPayなど。

決済代行サービスを活用して複数の決済手段を一括で導入するのもよいでしょう。その他、現地通貨での価格表示や、為替変動リスク対応なども必要です。

海外販売におすすめなShopifyと連携できる決済代行サービスに「KOMOJU」があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

海外配送・返品への対応

越境ECで海外配送をスムーズに行うためには、信頼性の高い国際配送業者を選び、通関手続きの最適化で配送時間を短縮すること、そして梱包材を適切かつ強化することが重要です。配送コストや手間を抑える工夫の一例として、保税区の活用や国際配送パートナーによる効率化が挙げられます。

返品対応については、返品ポリシーをサイト上に明示すること、返品手続きを可能な限り簡便にすること、商品の検品と再販のプロセスを用意しておくことが大切です。Return Helperのようなサービスは、現地の返送倉庫や返品受付窓口の提供、ラベル生成、商品検品などを通じて、越境返品の運用を効率化します。

また、3PL(サードパーティ物流)を活用することで、返品処理を含む逆物流全体の業務効率を向上させ、在庫の再販売や処理スピードを改善できます。

Shopifyに標準搭載されている在庫管理機能や連携サービスについて、こちらの記事もご覧ください。

現地の言語への対応とローカライズ

現地の言語対応は基本です。自動翻訳も活用しながら、文化や習慣に配慮した翻訳表現とすることが重要です。商品説明や訴求文、写真の見せ方も地域ごとの感性に合わせると効果的です。

また、カスタマーサポートも同様に、チャットボットやAI翻訳技術、現地語対応の代行サービスを活用することで、問い合わせ対応をスムーズにできます。

ECサイトのデザイン

ローカライズが大切なのは、ECサイトのデザインも同様です。ターゲットとなる消費者の文化や購買行動を考慮しながら、テキストやデザイン、色などを選びましょう。

たとえば、欧米はミニマルなデザイン、中国やインドではデコラティブな方が好まれるといわれています。宗教についても配慮する必要があります。

ターゲット国に応じたSNSマーケティング

SNSの活用も対象国の文化や購買行動に合わせて最適化するようにしましょう。国ごとに人気のSNSが異なるため、適切なプラットフォームを選ぶのはもちろん、クリエイティブの内容にも意識を払うことが大切です。

中国

- WeChat(微信):中国最大のSNSで、公式アカウントやミニプログラムを活用したマーケティングが可能。

- Weibo(微博):Twitterのような拡散力があり、インフルエンサーを活用したプロモーションが効果的。

- Douyin(抖音):TikTokの中国版で、ショート動画を活用したマーケティングが人気。

アメリカ

- Instagram:ビジュアルマーケティングに最適で、ブランドの世界観を伝えやすい。

- Facebook:広告運用が強力で、ターゲット層に合わせた細かい設定が可能。

- TikTok:若年層向けのマーケティングに最適で、バズを狙った動画コンテンツが効果的。

ヨーロッパ

- Facebook & Instagram:欧州全域で利用されており、広告運用が強力。

- Pinterest:ライフスタイル系の商品に適しており、ビジュアルコンテンツが重要。

東南アジア

- Shopee & Lazada:ECモール内のSNS機能を活用し、商品をPR。

- Facebook & Instagram:特にタイ・ベトナム・インドネシアで人気。

- TikTok:東南アジアでは急成長中で、動画マーケティングが効果的。

SNSや動画を活用したECサイトのマーケティングについて、こちらの記事でも紹介しています。

海外販売をECで成功・成長させるためのおすすめ施策

海外販売をECで成功させるためには、国内で行っている施策をそのまま行うのではなく、まずは調査し、ターゲット市場のニーズを把握した上で、販売戦略を最適化することが大切です。次のような手順・施策などが考えられます。

売れる商品を見極めるための調査

まずは、市場調査を通じて、消費者のニーズ・競合との差別化・価格帯の適正化などを見極めることが重要です。様々な手法があり、現地をよく知るパートナーに調査を依頼してもいいのですが、自社で行って肌感を養うことも大切です。たとえば、自分たちでできることとして次のようなことがあります。

Google検索トレンドの分析

Google Trendsを活用し、ターゲット国での検索ボリュームを確認しましょう。キーワードプランナーを使って、関連ワードの検索数を調査する方法もあります。

ターゲット国の主要ECモールのチェック

AmazonやTmallなどのランキングを確認して、人気商品を把握しましょう。レビューを分析し、消費者のニーズや不満点を理解することも有効です。

競合ブランドの調査

現地で売れているブランドをリストアップし、価格帯やマーケティング戦略を分析します。競合との差別化ポイントを見つけ、独自の強みを活かすことにつながります。

ターゲット国のメディア・SNSの活用

Instagram、TikTok、WeChatなどのSNSでトレンドを調査し、現地のインフルエンサーの投稿をチェックして、人気商品の傾向を把握します。

現地の消費者へのヒアリング

アンケート調査やフォーカスグループを活用し、直接意見を収集しましょう。現地の販売代理店やパートナーと連携すると、より精緻な情報が得られるでしょう。

ギフト需要・ニーズの掘り起こし

ギフト需要やニーズを掘り起こすには、対象国の文化や習慣などをしっかりと把握することが不可欠です。その上でギフト用商品の選定・開発、マーケティング施策へとつなげていきましょう。

市場調査とターゲット分析

ギフト市場は拡大傾向にあり、特にソーシャルギフトや体験ギフトの需要が増加中です。年齢層・性別・ライフスタイルに応じたギフト需要を分析しましょう。フォーマルギフト(お歳暮・お中元)よりも、カジュアルギフトの需要も高いです。

ギフト向け商品の選定

ギフトセット商品の開発のほか、顧客が自由に組み合わせられるようにするなどの工夫も有効です。また、人気のギフト商材をリサーチし、電子ギフト券や体験ギフト、カスタマイズ可能なギフトなどの需要を確認しましょう。

マーケティング施策

タイミングよくSNSや広告などを展開しましょう。インフルエンサーと提携して商品の認知度を向上させたり、住所不要でもSNSでギフトを贈れる仕組みを利用するなど、マーケティング・販売戦略を考えましょう。特にバレンタインやクリスマス・母の日・父の日など、ギフト需要が高まる時期に特化したキャンペーンやプロモーションはマストです。

ギフト施策や韓国のコスメECのマーケティング事情など、こちらの記事でも紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

JETROなどの公的機関の支援を受ける

JETRO(日本貿易振興機構)は、日本企業の海外販売をECで成功・成長させるために、さまざまな支援プログラムを提供しています。必要に応じて活用するとよいでしょう。

JAPAN MALL事業

食品・日用品・生活雑貨・化粧品などの消費者向け製品を対象に、JETROが海外ECバイヤーと連携し、商談機会の創出やプロモーション支援などによって、日本商品の販売をサポートしています。国内納品・国内買取・円建て決済で取引が完結するため、輸出手続きが不要です。有料オプションで、個別商品のプロモーションも可能です。

越境EC支援サービス

中国、ASEAN、インドなどの越境EC市場情報を提供しており、消費者動向や売れ筋商品、関連制度についての情報が得られます。また、越境ECに関するセミナーを定期的に開催しており、海外バイヤーとの商談機会を提供しています。

JAPAN STOREプログラム

アメリカ・英国Amazonで日本商品特集ページへの掲載ができます。プロモーション機会を得ることで、海外市場での認知度アップが期待できます。

その他、貿易実務・法務・税務、輸出手続きや関税対応について専門家のアドバイス、海外市場調査や販路開拓のサポート、海外進出のためのハンズオン支援として展示会・商談会など、様々なサポートが受けられます。

ECで海外販売するときのリスクと備えるための施策

国内販売とはまた異なる制度や仕組み、商習慣などがあり、それらに先回りして対応することで、リスクを管理することができます。いざという時に慌てないために、次のようなことを意識しましょう。

法規制・コンプライアンスの確認

輸入規制、関税、消費税など、各国のEC関連法を調査しておきましょう。とりわけGDPR(欧州)やCCPA(アメリカ)などのデータ保護規制や、商品ラベル・成分表示などの規制にはしっかり対応しましょう。

決済・通貨対応

ターゲット市場の決済手段(Alipay、WeChat Pay、PayPalなど)を調査し、現地通貨での価格表示・決済に対応しましょう。価格調整の仕組みを導入するなど、為替変動リスク対応は必須です。

カスタマーサポートの強化

現地語での問い合わせ対応は必須です。自社で行うのが難しい場合は代行サービスを利用するとよいでしょう。ただし、その際はルールを簡潔に説明し、徹底することが大切です。

現地パートナーとの連携

現地をよく知る現地代理店や販売パートナーと協力することがトラブル回避につながります。現地の法律・商習慣に精通した専門家を頼ることも有効です。

破損や紛失、不正注文などのリスクに備える

日本に比べて荷物の扱いがラフだったり、購入者のモラルが低かったりという傾向があるようです。破損や紛失、不正注文などに備え、次のような施策を取っておきましょう。

破損・紛失対策

耐衝撃性のある梱包材を使用し、輸送中のダメージを防ぐ他、商品ごとの適切な梱包方法を確立し、破損リスクを低減しましょう。

信頼度の高い国際配送業者(DHL、FedEx、EMSなど)を選定し、DDP方式で関税込み価格設定など関税・通関手続きの最適化を図るほか、返品・交換ポリシーの明確化・明文化もトラブルを回避するうえで重要です。

また、配送保険を導入し、万が一の破損・紛失時に補償を受けられるようにしたり、リアルタイムで配送状況を確認できるシステムを導入し、顧客にも追跡情報を提供して安心感を与えるという方法もあります。

不正注文・チャージバック対策

AIを活用した不正注文検知システムの導入や注文履歴を分析し、異常な注文パターンを特定するなど、不正注文をブロックしましょう。クレジットカード決済時に本人認証を追加して不正利用を防ぐことに加え、チャージバック対応の強化、セキュリティ対策の強化(SSL証明書、WAF導入)はしっかり行いましょう。ブラックリスト化で再発を防ぐことも有効です。

返品・交換ポリシーの明確化

返品期限・条件を明確に設定し、ECサイト上で分かりやすく表示しましょう。とりわけ返送料の負担ルールはしっかり伝え、ルール違反の対処法も決めておきましょう。返品管理システムを導入し、返品率を分析・改善することも大切です。

急激な為替変動による損失リスクに備える

国際情勢の変化などにより、為替は急激に変動することがあります。予想した通りの売上が確保できなかったり、為替レートの変動で損失が生じたり、リスクを回避するためには予め手を打っておくことが大切です。

為替リスクヘッジ

「先物予約」で将来の為替レートを固定し、価格変動の影響を受けないようにします。例えば、ドル建てで売上を得る場合、事前に円への換算レートを決めておくことで、円高による損失を防ぎます。特定の為替レートで通貨を売買する権利「通貨オプション」を購入しておくと、円安になった場合に有利なレートで外貨を購入でき、損失を抑えられます。

交換のタイミング調整

現地通貨での決済で、為替変動の影響を軽減します。影響が大きいときはそのまま現地通貨のまま預金しておき、必要に応じて自国通貨への交換を行います。

価格調整の仕組みを導入

為替レートに応じて商品価格を自動調整する機能を設けておきます。例えば、一定の為替変動が発生した際に価格を変更するルールを設定しておき、自動的に変更するようにします。

個人情報保護への対応

GDPR(欧州)やCCPA(アメリカ)などのデータ保護規制によって、個人情報の取り扱いが厳しくなっています。各国の法律や規制に準拠し、適切な対策を講じることで、顧客の信頼を獲得しリスクを軽減できます。

まずは各国の個人情報保護法を把握しておきましょう。たとえば次のような法制・規制があります。

GDPR(欧州一般データ保護規則)

EU圏内の個人データを扱う場合に準拠し、データの収集・管理・削除の権利を訪問者に伝え、明示的な同意を得ることが必須です。

CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)

アメリカ カリフォルニア州の消費者データ保護法。個人情報の開示請求に対応し、訪問者がデータ削除を要求できることを明確に記すことが求められます。

網絡安全法(中国)

中国国内で取得した個人情報は中国国内で保存する義務があります。実名認証が必要で、匿名での取引が制限されます。

ASEAN諸国の個人情報保護法

シンガポール、マレーシア、フィリピンなどは個人情報保護法を施行済み。データの取得時に明示的な同意が必要となります。

これらに準拠するためには、適切な個人情報の管理とセキュリティ対策が必要になります。例えば次のような施策が必要です。

- SSL/TLSの導入:サイトの通信をHTTPS化で暗号化し、個人情報の漏洩を防ぐ。

- データの匿名化・暗号化:個人情報を暗号化し、不要分は定期的に削除。漏洩時のリスクを軽減する。

- アクセス制限の強化:管理者権限の厳格化、ログ監視システムの導入で不正アクセスを防ぎ・検知する。

また、訪問者の同意取得と透明性の確保のために、次のような施策対応も有効です。

- プライバシーポリシーの明確化:個人情報の利用目的を明示し、ユーザーに分かりやすく説明します。データの保存期間や削除方法を記載し、透明性を確保します。

- Cookieの利用に関する同意取得:GDPR準拠のCookieバナーを設置し、ユーザーの選択肢を提供します。広告やトラッキングの利用を明示し、オプトアウトの選択肢を用意しておきましょう。

- データ削除リクエストへの対応:ユーザーが個人情報の削除を要求できる仕組みを導入。問い合わせ窓口を設置して、迅速な対応を実施します。

海外販売に取り組むならShopify&BiNDecがおすすめ

本記事で紹介してきたように、越境ECの手法にはさまざまな選択肢がありますが、長期的な視点で自社で主導しながら継続的に海外展開していくためには、柔軟性・拡張性・グローバル対応力に優れたShopifyが最適なプラットフォームです。

多言語・多通貨対応や主要な決済手段の網羅、各国法規制への柔軟な対応など、越境ECに求められる機能が標準で揃っているうえ、複数ストアの運用やSNSとの連携、現地マーケティングにも強く、ブランドの世界展開を無理なくサポートできます。

事例でも紹介した、Shopifyによる「KINTO」や「火消魂」、「一保堂茶舗」の越境ECサイトをサポートしているのは、Shopify Platinumパートナーであり、業界で幅広い構築実績を持つBiNDecです。豊富な実績を持つBiNDecが、海外販売を叶えるShopify構築・運用を支援します。ぜひお気軽にお問い合わせください。

\本格的に海外販売を始めるなら/

![Shopify流!推し活から“売れる仕組み”を公開。動画×CRMでつくるEC戦略[イベントレポート]](https://bindec.jp/wp-content/uploads/2025/08/555953147452_thumbnail-1.jpg)