2025年10月に、Ship&Coが主催するEコマースイベント「Ecommerce Connect 2025」が京都で開催されました。本イベントは国内外の11社がブース出展し、海外からの参加者も多く集う日本最大級のShopify&越境ECイベントです。

Ship&coはEC向けの送り状発行・出荷管理システムを提供しており、数あるShopifyアプリの中でも人気のあるサービスです。

ShopifyのEC構築・運用サービスBiNDecでは、代表取締役の山岡が2つのセッションに登壇し、海外や日本のEC市場における戦略やAI活用によるEC運用について、クロストーク形式で展開しました。

海外展開を目指す日本のマーチャント向け戦略とインサイト

最初のセッションでは、「BON Loyalty」の共同創業者兼プロダクトディレクターであるLucy Nguyen氏と、山岡とのトークセッションが行われました。BON Loyaltyは、カスタマーマイルを高めるためのポイントプログラムや会員ランク機能を備えた人気のShopifyアプリを展開する企業です。

このセッションでは、日本の事業者が海外展開を目指す上で追い風となる市場の現状から、多くの事業者が直面する課題、そして成功への鍵となる具体的な戦略について、様々なインサイトが共有されました。

日本の製品力とECプラットフォームの進化

セッションは「なぜ今、グローバル展開なのか?」という問いから始まりました。かつて海外展開は資本のある大企業しか実現できないことでしたが、ShopifyのようなECプラットフォームが日本へ浸透したことで、誰もが手軽に海外販売を始められる時代になっています。

さらに、海外展開において日本ならではの強みが追い風になっている2つの理由が語られました。

- 高品質な「Made in Japan」製品への根強い信頼

- クレーム対応や顧客の声をもとに商品改善を続ける、丁寧で繊細なビジネス姿勢

テクノロジーの進化と日本が持つ製品力や商習慣が組み合わさることで、日本の事業者にとって海外市場がこれまでになく身近になっているのです。

海外展開を阻む「4つの壁」とその乗り越え方

多くの事業者が海外展開に魅力を感じつつも、難しさを感じているのが実情です。Lucy氏が提唱する「4つの壁」が海外進出を阻む要因となっていると紹介されました。

- 言語と文化の壁:

単なる翻訳だけでなく、UI/UXのローカライゼーションや多言語対応が不可欠。 - 時差と運用の問題:

顧客サポートの対応時間や、時差による業務の複雑化。 - 保守的な体制による意思決定の遅れ:

国内のやり方に固執し、迅速な市場対応ができない。 - 国内の成功体験によるバイアス:

日本での成功パターンが、海外で通用するとは限らない。

グローバルで4つの壁を乗り越える

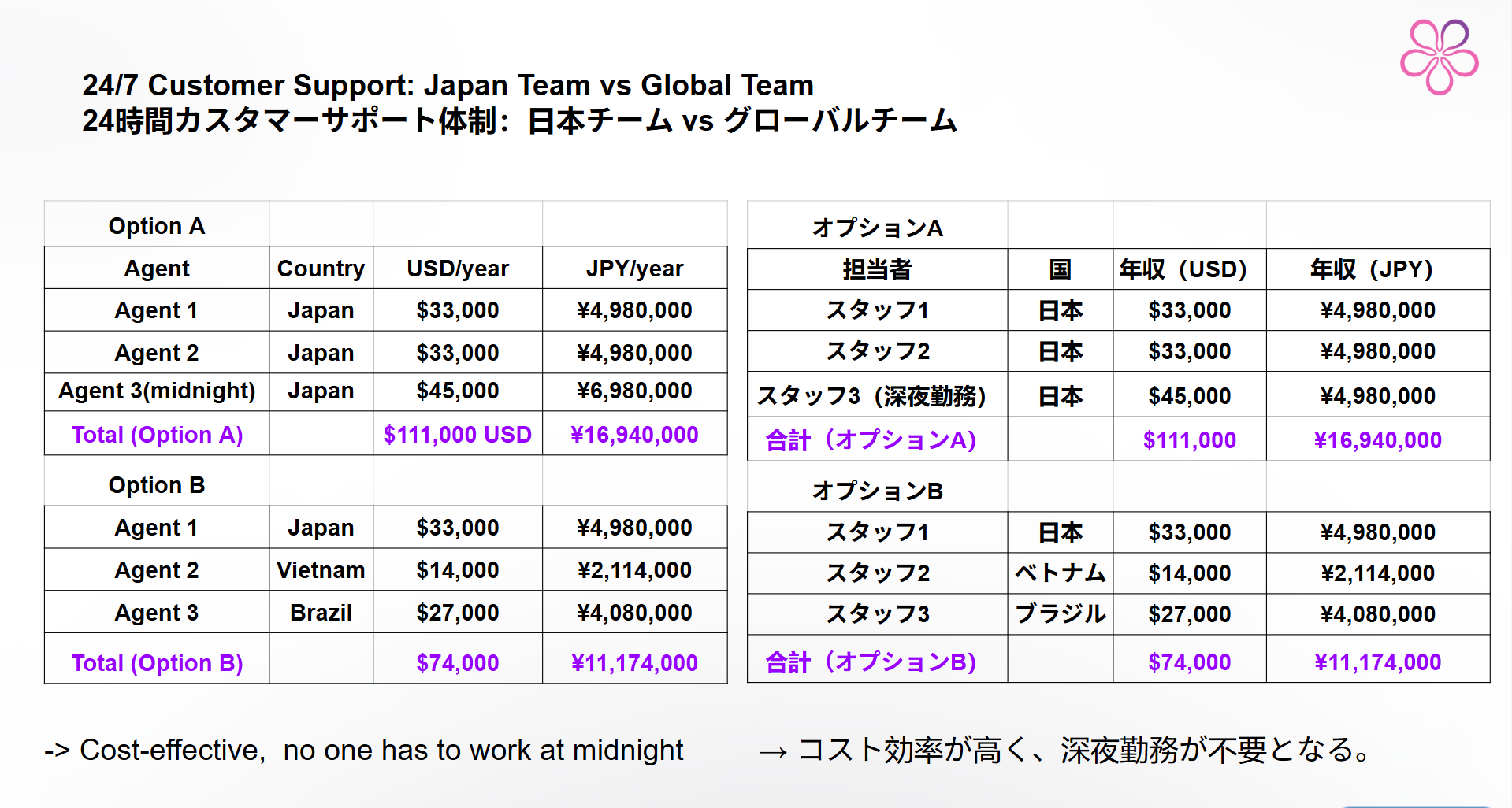

これらの壁を乗り越える鍵は、各国の市場に合わせた柔軟な対応です。特に「時差と運用の問題」については、グローバルな人材でサポートチームを編成する具体例が示されました。

日本国内だけで24時間体制を組むより、例えば日本、ベトナム、ブラジルなど時差のある国のスタッフでチームを組むことで、深夜労働をなくし、人件費を約25%削減できるという試算が紹介され、運用面の課題を解決するヒントが提供されました。

海外での成功を掴む、ローカライゼーションとフレームワーク

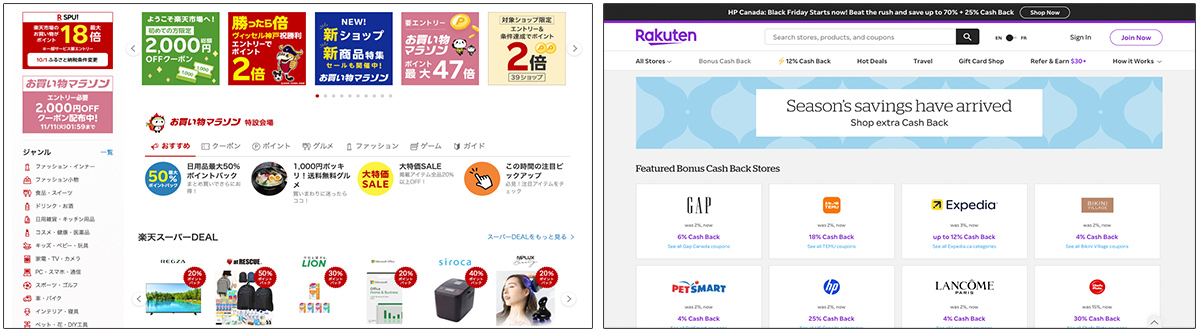

海外展開を成功させるには、現地の文化や商習慣に深く寄り添う「ローカライゼーション」が不可欠です。例えばWebサイトのデザイン一つとっても、日本と欧米では大きな違いがあります。

| 日本 | 情報量が多く、テキストで詳細に説明するデザインが好まれる。 |

|---|---|

| 欧米 | クリーンでイメージ(画像)が中心。メッセージは少なく、シンプルさが重視される。 |

例として、日本とカナダの楽天市場のトップページを比較してみると、日本の楽天が多くの商品カテゴリや情報を並べて賑やかさを演出しているのに対し、カナダの楽天はキャッシュバックなどのインセンティブを大きく見せ、非常にシンプルな構成になっています。

同様に、パッケージデザインにおいても、日本ではギフトのように多層で丁寧な梱包が品質の証と見なされる一方、欧米では軽量でリサイクル可能な、実用性やサステナビリティを重視する傾向があります。

ローカライゼーションの基盤となる、グローバル展開の5つの柱

これらのローカライゼーションを体系的に進めるための土台として、山岡氏は「グローバル展開の5つの柱」というフレームワークを提示しました。

- 市場調査とターゲット設定

- ローカライゼーション

- マーケティングとオンラインでの存在感

- パートナーシップ連携

- グローバルなオペレーション

単に商品を翻訳して販売するだけでなく、現地の文化を深く理解し、この5つの柱に沿って戦略的にローカライゼーションを進めることが、海外市場で成功を掴むための鍵となるのです。5つの柱のフレームワークについて、BON Loyaltyのブログでも詳しく解説されています。

Shopifyと語る、人がAIと動かすECの成長ドライブとは?

2つ目のセッションでは、Shopify Japanのシニアソリューションエンジニアである中嶋ステファニー氏とのトークセッションです。Shopifyは世界175カ国以上、数百万の事業者が利用する世界最大級のECプラットフォームです。

このセッションでは、AIをいかにECの成長に活かしていくかというテーマのもと、Shopifyが提供する最新のAI機能から、AI時代だからこそ価値を持つ「人間ならでは」の役割まで、ECの未来を考える上で欠かせない議論が展開されました。

顧客獲得コストは上昇。AIはEC事業者の救世主となるか?

冒頭に、山岡は現在の日本のEC市場が抱える厳しい現状をデータで示しました。日本のEC市場は世界的に見ても規模が大きい一方で、EC化率はBtoCでまだ9.8%に留まっています。

さらに深刻なのは、顧客のブランド離れです。一度ファンになった顧客の約40%が離脱してしまうというデータがある一方で、新規顧客の獲得コスト(CPA)は約60%も上昇しています。

このような状況を打破する鍵として期待されているのがAIの活用ですが、国内の企業にはAIに対する利用率の低さや不信感といった心理的なハードルもまだ存在します。コストを抑えながら効率的に顧客と繋がり、成長を続けるために、EC事業者はAIとどう向き合っていくべきなのでしょうか。

「イノベーションの民主化」を実現するShopifyのAI機能

Shopifyは、AI開発において「イノベーションの民主化」を体現しています。これは、専門的なスキルや技術力に関わらず、誰もがアイデアを形にし、ビジネスを成長させられるツールを提供するという考え方です。中嶋氏は、この思想を体現するShopifyの具体的なAI機能をいくつか紹介しました。

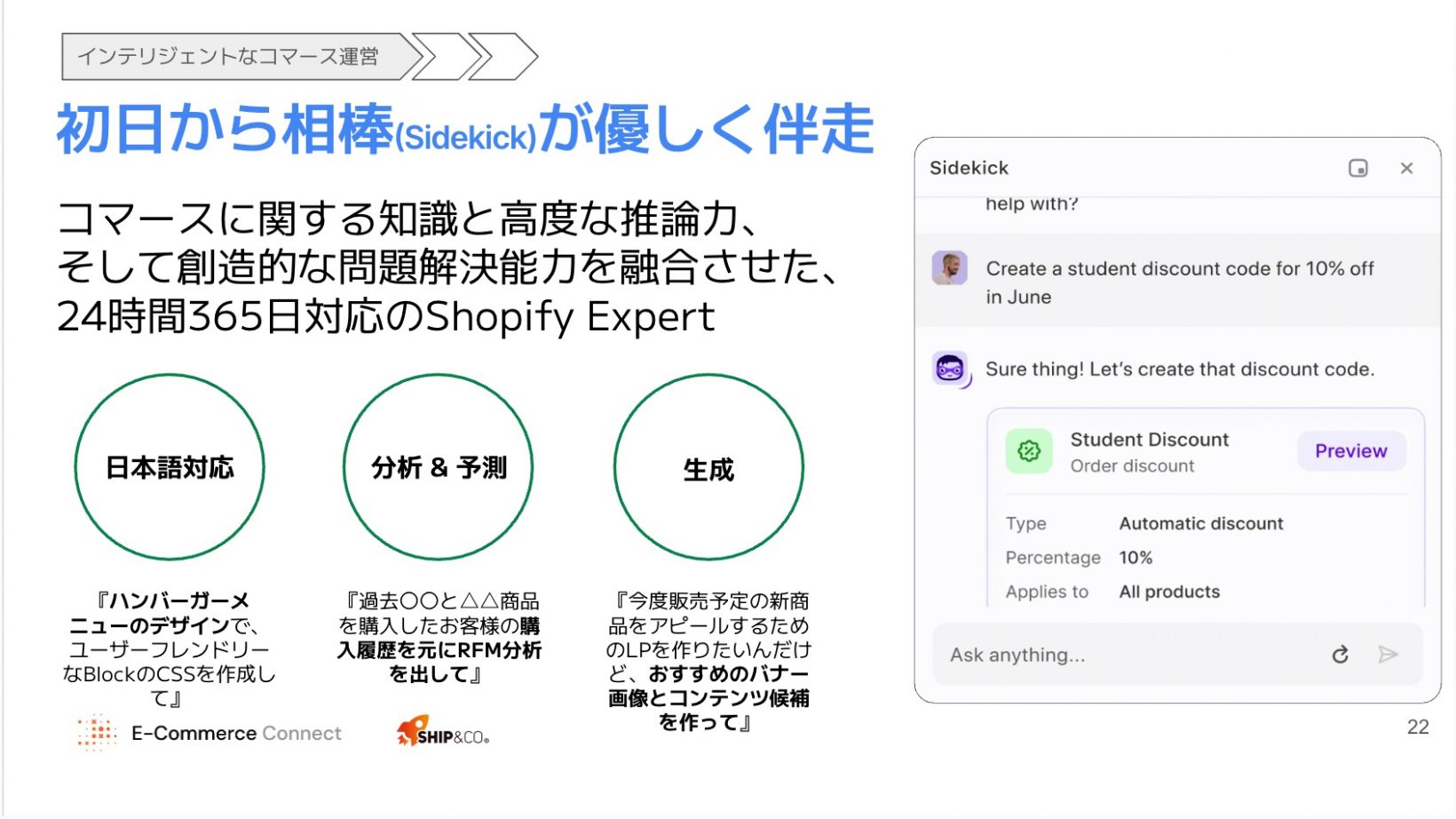

管理画面の頼れる相棒AI「Sidekick」

まず紹介されたのが、Shopifyの管理画面上で使えるAIアシスタント「Sidekick(サイドキック)」です。

例えば、「夏のキャンペーンのランディングページを作って」と指示するだけで、Sidekickがアイキャッチ画像を生成し、ページの構成案や文章まで自動で作成し、事業者は最終チェックをするだけで、すぐにページを公開できます。

さらに山岡から、「過去に1万個以上売れた商品を参考に、次に売れそうな商品を企画して」といった高度な相談にも活用できる事例が紹介され、単なる作業効率化だけでなく、ビジネスの戦略立案のパートナーにもなりうることが示されました。

Sidekickについて、詳しくは下記の記事も併せてご覧ください。

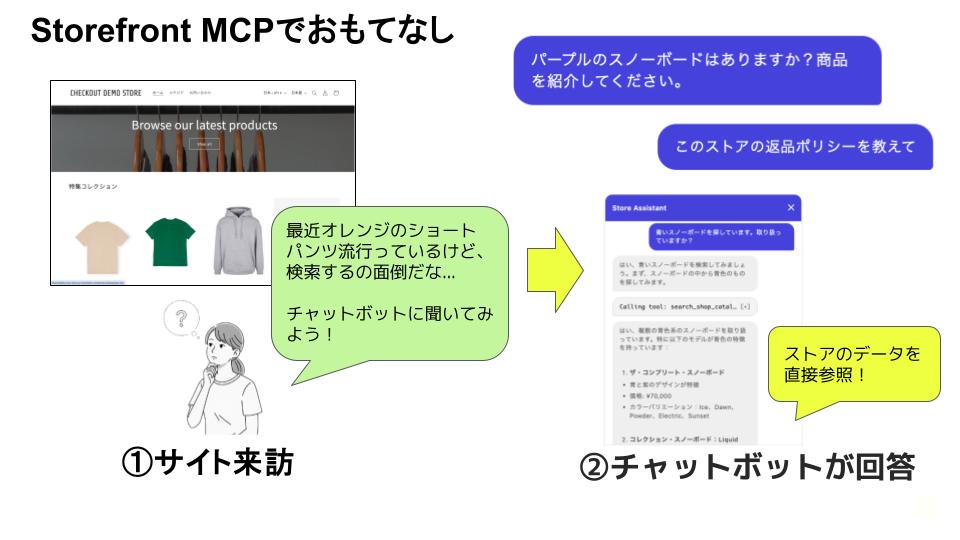

会話ベースでショッピングできるAIエージェント「Storefront MCP」

顧客の購買体験を直接サポートするAIとして「Storefront MCP」も注目されています。

例えば、EC上のAIチャットに「紫のスノーボードを探している」と入力すると、商品データの商品名に「紫」と入っていなくても関連商品を瞬時に提案し、返金ポリシーに関する質問にも答え、そのまま決済に進めるため、まるで店員と会話するように買い物をサポートしてくれます。

山岡は、ECサイトのトップページにアクセスし、一覧から商品詳細ページに遷移して決済する、というこれまでの導線が主流ではなくなっていくと予想しています。購入までの手間と時間が大幅に短縮される、直感的でスムーズな買い物体験は、Storefront MCPをはじめ、もっと多様な方法が生み出されていくでしょう。

ECサイトを介さずに購入が完結するChatGPT連携

次に紹介されたのが、OpenAIとの公式連携です。これにより、消費者はChatGPTとの対話の中で商品を探し、購入まで完結できるようになります。

例えば、「肌触りの良いパジャマが欲しい」とChatGPTに問いかけると、Shopifyで販売されている商品が提案され、そのままチャット画面上で決済まで進めるのです。これは、顧客がECサイトを訪れることなく購買に至るという、全く新しいショッピング体験の可能性を感じさせました。

8億人の購買データを活用した商品分類

これらのAI機能の根幹を支えているのが、Shopifyが持つ全世界の年間8億人以上の購買データです。Shopifyでは、マーチャントが商品を登録すると、この膨大なデータを基にAIが最適な商品カテゴリを自動で設定してくれます。

この機能により、事業者は面倒な分類作業から解放されるだけでなく、Shopify全体のデータ精度が向上し、Sidekickの提案や分析の正確性も高まるという好循環が生まれています。

かつては専門家でなければ難しかったデータ分析やコンテンツ制作、さらには未来の購買体験の構築まで、AIが事業者の頼れるパートナーとしてサポートしてくれる未来がすぐそこまで来ている「イノベーションの民主化」が実感できる内容でした。

AI時代における「人」にしかできないこと

AIが進化すればするほど、「では、人間にしかできないことは何か?」という問いが重要になります。AIはあくまで強力なツールであり、最終的な意思決定やクリエイティブな発想、そして顧客との心温まる関係構築は、これからも人間が担うべき役割となるでしょう。

「体験」を提供する顧客育成 – 一保堂茶舗の事例

山岡は、顧客育成の好例として京都の老舗日本茶専門店「一保堂茶舗」の取り組みを紹介しました。一保堂茶舗では、ワークショップや試飲会を積極的に開催しています。参加者は「体験」を通してお茶の良さを発見し、自然とブランドのファンになっていくのです。

このような、商品の周辺にあるストーリーや体験価値を創造し、顧客とのコミュニケーションを通じてブランドへの愛着を深める「おもてなし」は、まさに人間にしかできない領域です。

一保堂茶舗のECサイトはBiNDecが支援しています。詳しくは下記の記事をご覧ください。

AIは「分析」、人は「知見を活かした意思決定」

AIはデータ分析や作業の自動化は得意ですが、その結果をどう解釈し、ビジネスにどう活かすかは人間の「知見」にかかっています。

中嶋氏は、「Tシャツを買った顧客に、相性の良いネックレスを提案する」という施策を例に挙げました。SidekickがLPを自動生成してくれても、「どのTシャツに、どのネックレスを合わせるのが最適か」というセンスやアイデアの部分は、ブランドの世界観を深く理解している人間が考えるべき部分です。

AIを「データ分析や作業を効率化してくれる優秀なパートナー」と位置づけ、人間はよりクリエイティブで戦略的な思考や、温かみのある顧客体験の創出に集中する、この「HUMAN × AI」の協業こそが、これからのECビジネスの成長に欠かせないものとなっています。

ECの未来:リアルとバーチャルが融合する新たな顧客接点

セッションの最後には、AIがECの未来をどう変えていくのか、オンラインとオフラインの垣根を超えた新たな顧客接点の可能性が語られました。

仮想空間がショッピングの場になる – Roblox連携

中嶋氏は、Shopifyがメタバースプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」と連携し、ゲーム空間内でアバターが着用するアイテムを実際に購入できるようになった事例を紹介しました。

これは、ECサイトという従来の「場」を飛び出し、消費者が日常的に楽しむ仮想空間そのものが新たな販売チャネルになる未来を示唆しています。特に若い世代が利用するプラットフォームと早期に接点を持つことの重要性が示されました。

リアル店舗や物流にも広がるAI活用の波

一方、山岡はリアル空間におけるAI活用の最新事例を紹介しました。NRF Retail’s Big Showで視察した例として、店舗のカメラが顧客の「商品を迷う」といった行動をAIで分析する様子や、物流倉庫でAIがピッキングの最短ルートを計算し、荷崩れなどのトラブルも自動で検知してルートを修正する様子が動画で共有されました。

これらの事例は、AIの活用がECサイト上だけでなく、リアルな店舗運営やバックヤードの物流まで、あらゆるビジネスプロセスを革新していく可能性を力強く示しています。オンラインとオフライン、バーチャルとリアルがAIによってシームレスに繋がり、顧客体験を向上させていくサイクルはこれからも進化していくでしょう。

NRF Retail’s Big Showで発表されたリテール向けのAI活用について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

グローバルなECトレンドについて語る前夜のパートナー交流会

また、本イベントの前夜には、BiNDec、世界へボカン、KOMOJUの3社による招待制のミニイベントも開催しました。

伝統のある京町家の会場で「2026年のECトレンド」や「最近の越境EC成功事例」をテーマに、越境ECのコンサルティング支援をしている世界へボカンの代表取締役 徳田祐希氏、決済代行サービスのKOMOJUを提供している株式会社DEGICAの Account Executive 松岡将史氏と山岡の3名がセッションに登壇しました。

デジタルとリアルの両面でインバウンド需要をつかむ

イベント現地の京都も含め、日本はインバウンド観光客が増える中で、多くの店舗がまだ多言語対応などの準備が不十分である現状です。

徳田氏によると、インバウンド客向けのPOPや案内が整備されている店舗と対応できていない店舗では賑わいに明確に差がでているといいます。

最近は、気になった商品についてGoogleレンズで調べる人も多いため、正しい情報が表示されるようECサイトの英語コンテンツの整備を推奨しているそうです。

山岡は、インバウンド客だけでなく、日本在住の外国人へのアプローチも重要になっており、国内向けビジネスでも多言語対応が不可欠であると考えています。

決済はインフラ。多様な決済手段で機会損失を防ぐ

顧客にとって決済方法の選択肢は購買の決め手となる重要な要素であり、クレジットカード以外の決済手段を充実させることが、カゴ落ちを防ぎ売上を最大化する上で不可欠です。

「ファッションや旅行が趣味で、安定した収入のある20代女性が好む決済方法は?」というクエスチョンに対し、QRコード決済や後払い決済など、多様なニーズがあります。

海外に目を向ければその傾向はさらに顕著で、中国ではAlipayやWeChat Payなどのデジタルウォレットが80%以上、ベトナムでは銀行アプリと連携したQRコード決済が主流であるなど、国や地域によって好まれる決済方法は大きく異なります。「クレジットカードがあれば十分」という考えでは、多くの潜在顧客を取りこぼしてしまうのです。

松岡氏は、どれだけ魅力的なサイトを作り、マーケティングで集客しても、顧客が最も利用したい決済方法がなければ、最後の最後で購入を諦めてしまうため、ECサイトにとって決済はインフラであると強調しました。

徳田氏、松岡氏との対談インタビューは下記の記事をご覧ください。

テクノロジーと顧客中心の視点でECの成長をサポート

今回のEcommerce Connect 2025では、国内外のShopifyパートナーやサービスディベロッパーによるトークセッションによって多くの知見を得られました。

テクノロジーの進化を最大限に活用しつつも、ビジネスの根幹にあるのは顧客一人ひとりへの深い理解とコミュニケーションであるという、普遍的ながらも新しい時代のEC戦略が必要とされています。

株式会社ウェブライフでは、Shopifyを利用したECサイト構築から運用までサポートする「BiNDec」を提供しています。

豊富な導入実績とハイレベルな技術力・知識量を認められたShopify Platinumパートナーとして、中小規模から大規模のビジネスに向けた最適な運用戦略の提案も可能です。

ShopifyでのEC構築や運用に関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。