ShopifyでECを構築・運用している事業者を支援するShopifyパートナーの、世界へボカンの代表取締役 徳田祐希氏と、WEBLIFEの代表取締役 山岡義正による対談をヒントに、最適なShopifyへのリプレース方法や運用のポイントを解説します。

成長企業に選ばれるShopifyとビジネスを支えるShopifyパートナー

海外向けのWEBマーケティングを支援している「世界へボカン」と、EC構築・運用支援サービスのBiNDecを提供している「WEBLIFE」はどちらもECプラットフォームのShopifyを専門としています。

Shopifyは13,000種類以上のアプリによってビジネスに必要な機能を組み合わせてECサイトを構築することができ、スモールビジネスから大規模なグローバルブランドまで、世界中の成長企業に選ばれています。

越境ECのスペシャリスト「世界へボカン」との対談

EC市場は世界各国で上昇傾向にあり、グローバルでは越境ECはスタンダードとなりつつあります。

世界へボカンは、海外へ販路を広げたい国内企業に向けて、Shopifyによる越境ECの運用やグロースを支援しています。対象地域の市場調査や翻訳のサポート、販売計画などきめ細やかなサポートで、数々の国内企業の販路開拓を支援しています。

代表の徳田氏は越境ECに関する書籍を複数出版されているほか、YouTubeチャンネルでも様々なECナレッジを発信されています。

WEBLIFEの山岡と、ShopifyへのECリプレースを検討している方向けに、そのメリットや失敗しないためのポイントを対談形式で解説する動画が公開されました。

これからのEC市場はどうなる?勝つための仕掛けと効果

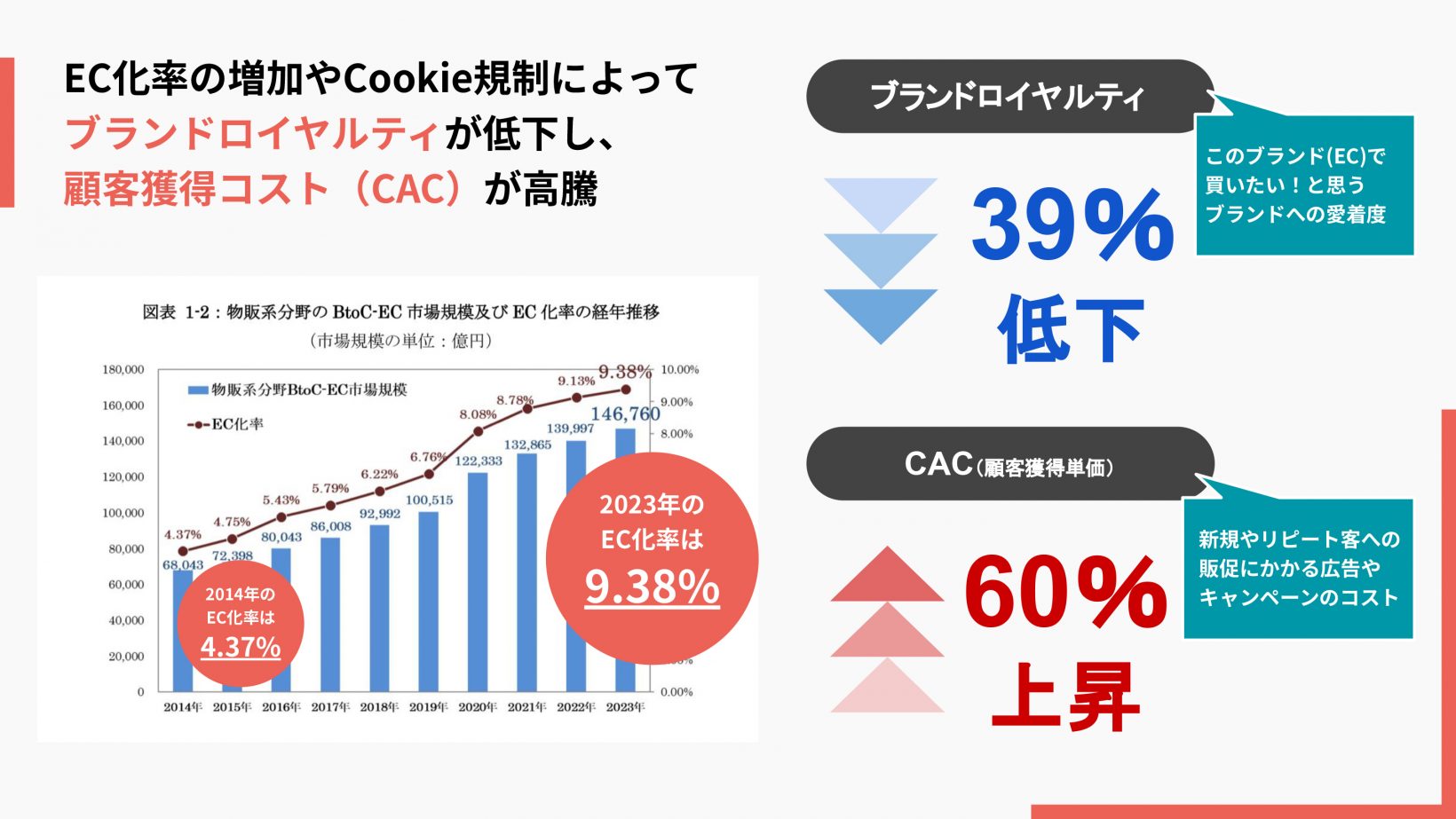

EC市場が拡大するにつれて顧客獲得競争が激化しており、コロナ禍前と比べて、ブランドのロイヤルティは39%低下し、顧客獲得単価は60%高騰しています。

このような競合の多いレッドオーシャンの状況の中で、どのようにして顧客を獲得していくかが多くのEC事業にとっての課題となっています。

ECを中心に、全ての要素を融合する考え方

山岡:

顧客獲得の課題を解決するためにも、Shopifyでも重要視されているのがユニファイドコマースという考え方なんです。

徳田氏(以下、敬称略):

シームレスな環境を整えるだけで様々な成果が見込めるんですね。

OMO、オムニチャネルのようなオンラインとオフラインを連携していく考え方は以前からありましたが、ユニファイドコマースはそれよりも範囲が広く、国内と国外、DtoCとBtoB、フロント業務とバックエンド業務など、様々な要素を融合したEC中心として展開していくことを意味する、重要なトレンドキーワードです。

具体的なユニファイドコマースの施策の内容としては、商品をレコメンドしたい時にメールマーケティングのデータだけでなく、SNS、広告、実店舗の購入履歴のデータも融合し、いま顧客に最適な商品とアプローチ方法で実施するなどです。

ユニファイドコマースの考え方に基づく最適な顧客体験や業務のシステム化、データ活用によって、事例としてリピート購入率、平均購入金額、顧客維持率、注文処理コストに効果が出ています。

Shopifyパートナーの2人が考える、Shopifyがなぜ優れているのか?

Shopifyは世界175以上の国と地域で多くのECビジネスに活用されており、年間購入客数は約6億7500万人、流通総額は35兆3865億円にも上ります。また、ShopifyでECを運用している企業の90%以上が、複数の販売チャネルと連携しています。

アプリによる機能拡張でコストを最適化できるShopify

山岡:

Shopifyの特徴って、単純に機能が豊富ということではなくて、売上につながる機能が最適なタイミングで使えることなんですよ。

徳田:

機能改修はアプリを導入するだけなので、Shopifyなら開発コストが圧倒的に低いことがメリットですね。

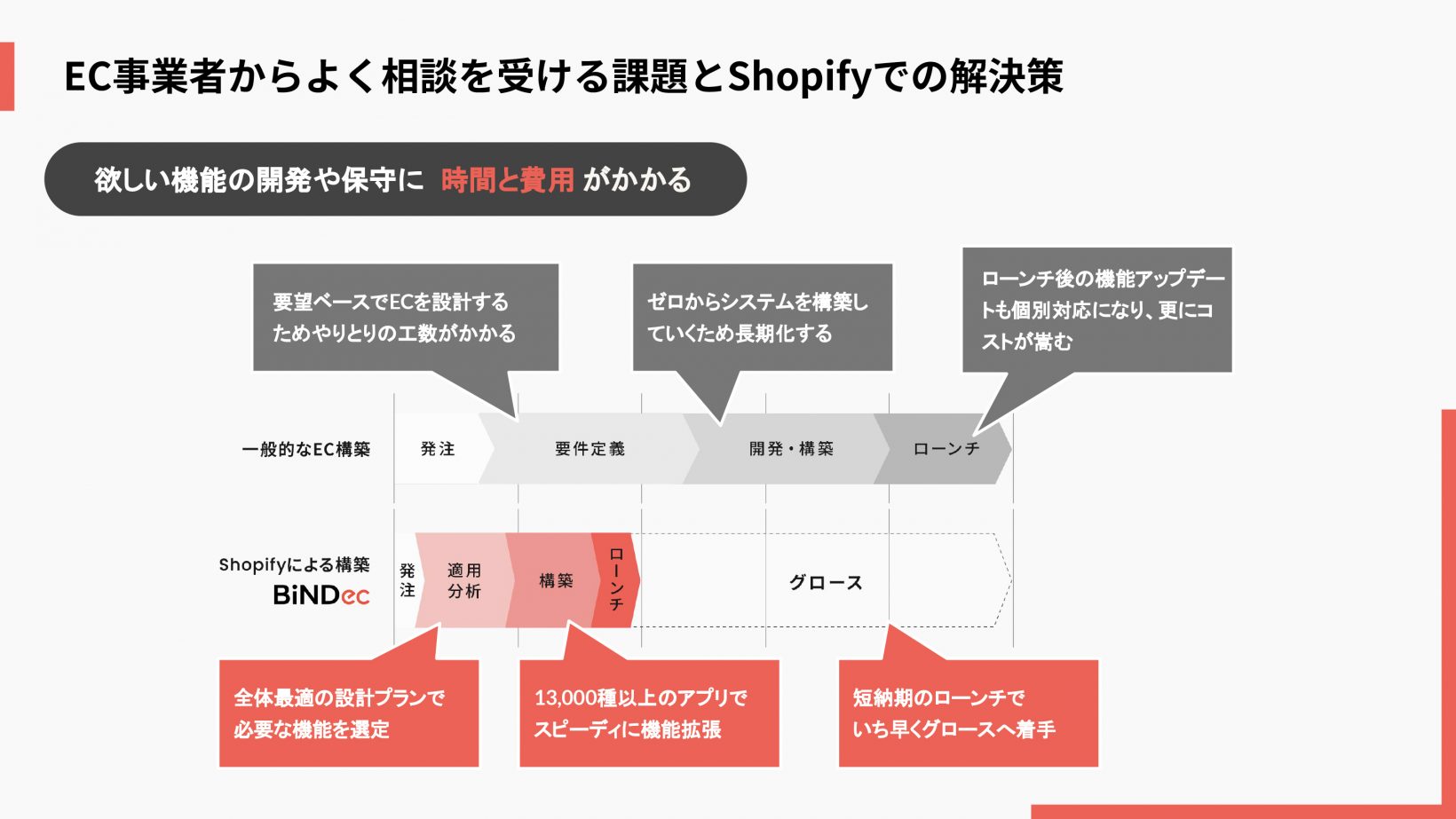

フルスクラッチやパッケージECなどの独自のシステム開発を必要とするサービスでは、新たな機能を実装したり外部サービスと連携する度に仕様策定からデザイン、システム開発等の期間が必要となります。

Shopifyなら機能拡張アプリや連携できる外部サービスが豊富に揃っているため、開発期間やコストを最低限に抑えて理想のECサイトを実現できます。また、ビジネスの特性に合わせて必要な機能のみを拡張できるため、不要な機能にコストをかけずに済みます。

アプリはShopifyの公式アプリのほか、世界各国のアプリ開発会社によるサードパーティアプリも含めて13,000種類以上ラインナップされています。様々な国や業種のニーズに合わせて開発・提供されているアプリによって、Shopifyがマルチチャネル化しやすいECプラットフォームであるという側面が伺えます。

BiNDecは、国内の商習慣に合わせた完全日本語対応のShopifyアプリを多数提供しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

Shopifyのシステムに合わせること豊富な機能をフル活用

徳田:

リプレースを支援する中で、どういった理由でShopifyを選ばれていることが多いんでしょうか?

山岡:

ランニングコストの削減、サーバーの耐久性が決め手となることが多いと思います。

ECサイトの運用コストは、システムの利用料だけではありません。サーバーやシステムの保守・メンテナンス、独自要件を優先してシステムが複雑化した結果の属人化などで、毎月のランニングコストの負担が大きくなっていきます。

また、シーズンセールや限定品の受注開始など多くのアクセスが見込まれるタイミングでは、トラフィックの負荷が重くなるため、耐久性の高いサーバーが求められます。

システムのベースの部分で懸念点があると、どれだけ売上を見込める施策を準備できても十分に成果を発揮することはできません。

Shopifyは世界各国に設けられた強靭なサーバーで負荷分散しており、グローバル基準で毎分最大40,000件のチェックアウトを正常に処理できるほどの性能を持ち合わせています。

安定してECサイトを運用できるShopifyなら、インフラ関連のコストを抑えて、商品づくりやブランディング、マーケティングに専念することができます。

Shopifyのサーバー性能について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

他のプラットフォームからShopifyへのECリプレースする上での必須条件

他のプラットフォームで運用している既存のECサイトをそのままShopifyへリプレースしただけでは、売上の向上や運用コストの削減には期待できません。

Shopifyの機能を最大限に活用し、恩恵を受けるためには、リプレースの段階でどのような進め方をするかで決まります。

システムに合わせる体制でコストを最適化

徳田:

日本は自社のオペレーションに合わせて新規開発するスタンスですが、海外だと既にあるものに対してオペレーションをアジャストしていく、というのはよく言われていますね。

山岡:

WEBLIFEでも要件定義ではなく適用分析と言っていて、Shopifyに合わせて最適なソリューションを提供することを大事にしてます。

ポイントやレビュー投稿など、Shopifyの標準機能にはないものを拡張する場合には、通常であればアプリストアに用意されているアプリを導入しますが、リプレース前に利用している機能と仕様がすべて合致するとは限りません。

運用体制やルールを変えたくない場合は要望に合わせてゼロベースでシステムを構築するカスタムアプリで機能を拡張することは可能です。しかし、そのようにシステム開発前提でECを構築してしまうと、開発費用や期間が嵩み、自社で保守していく必要もあるため、かけたコストを売上で回収できるまでのハードルが上がります。

リプレース後にいち早く売上成長を目指すには、Shopifyに移行できない機能は代替案を考え、できるだけ独自開発を必要としない運用体制やルールに変えていく必要があります。

逆に、Shopifyに運用を合わせることで、今まで負担になっていた業務がシステム化でき、コストやリソースの削減にもつながります。

Shopifyへのリプレースのロードマップについて、詳しくは下記の資料も併せてご覧ください。

移行作業は優先順位をつけてシンプルにする

徳田:

移行の実作業として難しい点とかってあるんでしょうか?

山岡:

データ移行に関しては、ビジネスの規模問わずスムーズにできます。移行する機能は成果や利用率で優先順位をつけていますね。

移行できるECのデータは、大きく分けて商品データ、注文データ、顧客データ、ページデータ、画像データ等があります。アプリを利用すれば各データのCSVファイルをインポートして一括でデータを移行することができます。

各データの移行手順について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

移行したい機能が多ければ多いほど作業時間は長くなり、機能拡張にアプリを使用する場合は利用料も発生します。欲しい機能がリストアップできたら、その機能によってどのくらい成果が出ているのか、どれだけの顧客に利用されているのかを検証し、まずは優先順位の高いものを実装することがおすすめです。

実装する機能を絞れれば短期でECサイトをローンチし、いち早く売上を作ることができます。オンラインショッピングのトレンドは日々変わっていくため、優先順位の高くない機能に関してはそれらも加味しながら追加を検討していくと良いでしょう。

伴走できるグロース支援のパートナーを選ぶ

徳田:

ECの支援事業者って自分たちの利益が優先なところと、クライアントを勝たせてあげたいというところに分かれていると思います。

山岡:

通常の更新作業やキャンペーンなら、パートナーに頼らず対応できるような作りにすることもShopifyなら出来るんですよ。

現在Shopifyパートナーは、実績や技術を評価した5つのランクに分かれています。WEBLIFEのように構築から運用支援まで総合的に支援しているパートナーや、世界へボカンのように越境マーケティング支援を専門としているパートナーなどサービスの内容は様々です。

ECリプレースを任せられるパートナーと基準として、まずは自社の規模に合ったShopifyへのEC移行実績が十分あるかを確認しておくことが大切です。

ローンチ後の戦略に基づいた戦略や、売上と運用コストのバランスも考慮したリプレースをプランニングしているかも、しっかり吟味しておきましょう。

また、本来マニュアルがあれば誰でもできるような日常業務でも、都度パートナーに依頼しなければならないような設計では、スピード感が落ち、外注コストもかかってしまいます。

できるだけ運用を内製化できる環境を整えながら、新しい施策を始めたい時など適切なタイミングでパートナーが支援するというような関係性が、ECサイトの成長に一番近い形だと言えます。

移行時のShopifyパートナーの選定基準について、詳しくは下記の資料も併せてご覧ください。

Shopify PlatinumパートナーによるEC構築サービスBiNDec

WEBLIFEでは、Shopifyを利用したECサイト構築から運用までサポートする「BiNDec」を提供しています。

豊富な導入実績とハイレベルな技術力・知識量を認められたShopify Platinumパートナーとして、中小規模から大規模のビジネスに向けた最適な運用戦略の提案も可能です。

ShopifyでのEC構築や運用に関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。