日本のEC化率は依然として10%未満にとどまる一方、隣国・韓国では約30%と世界第3位を記録し、さらに成長を続けています。この大きな差を生んでいる要因の一つが、CS(顧客対応)とCX(顧客体験価値)に対する意識と投資の違いです。

今回は、顧客ロイヤリティの高いファンを作るAIチャットサービス「チャネルトーク」を提供する株式会社Channel Corporationの代表取締役CEO 玉川 葉氏と、Shopify Platinumパートナーとして数多くのECビジネスを支援する株式会社ウェブライフの代表取締役 山岡 義正による対談を実施しました。

2014年に韓国でスタートしたチャネルトークは、顧客の声からビジネスを成長させる優れたサービスとして、現在世界20万社以上に導入されています。日本と韓国市場の違いから、AI時代の「攻めのCX」戦略、そして進化するテクノロジーの中で人が担うべき役割に至るまで、これからのEC経営に不可欠な視点を語り尽くしました。

分析からCXツールへ。マーケティングの答えは顧客との対話にある

チャネルトークは「問合せを減らすこと」を目的にせず、「対話を通じて顧客満足度を高める」ことを出発点に設計されています。

創業当初、Channel Corporation(当時、ZOYI Corporation)は来店データを可視化する分析ツールを提供していました。しかし数値を追えば追うほど見えてきたのは、データはあっても、顧客の本音が社内に届いていないという違和感でした。

特定の担当者だけが顧客対応を担い、顧客の声がサービス開発へ反映されるフローがないため、結果的にプロダクトも意思決定も、顧客から少しずつ離れていく。この構造こそが事業成長を阻む本質的な課題だと気づき、そこで辿り着いた答えが、顧客との「会話」を中心に据えたCX設計です。

問合せを減らすのではなく、対話を増やす。顧客の声を、全社で共有し、意思決定と改善に直結させる。この成功体験から生まれたのが、同社のスローガンである「答えは顧客にある」です。

当初は社内向けだったツールですが、「PMF(プロダクトマーケットフィット)を探すためではなく、顧客とコミュニケーションをするべきだ」というメッセージと共に、顧客の声を聞くことの重要性を説きながら、日本と韓国の市場へ浸透していきました。

チャネルトークのサービスについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

なぜ今、日本のECに「攻めのCX」が必要なのか? 日韓市場の決定的な違い

2018年に日本へ進出したチャネルトークですが、韓国では3ヶ月で約3000社に導入されたものの、日本では2年間で約100社くらいと大きな差が出ていたそうです。韓国では新しいサービスは気軽にトライアルするのに対して、日本の企業は一度選んだサービスを長く使う傾向が強いこともありますが、玉川氏は、CS現場における効率化の考えも要因だと指摘します。韓国では、CSはコストではなく「ファンを作るための投資」と捉えられ、その意識差が市場の成長スピードにも影響を与えていました。

韓国のEC市場が急成長した、日本と異なる3つの要因

玉川氏は、韓国のEC市場が急成長した背景には、日本とは明確に異なる3つの構造的な要因があると語ります。

-

距離と配送スピードの違い

韓国は国土が比較的コンパクトなため、物流インフラが整う以前から翌日配送が可能な環境が購買体験の前提となり、EC利用への心理的ハードルが早い段階で下がっていた。 -

D2Cによる価格設計の自由さ

韓国ではメーカーが直接ECで販売するD2Cモデルが一般化しており、小売店を介さない分、価格やキャンペーン設計の自由度が高いことも成長を後押しした。 -

起業のしやすさとD2C参入障壁の低さ

東大門市場のような卸売問屋街が身近にあり、個人でも在庫を持たずサンプルのみで販売を始められる環境が整っていたことで、アパレルやコスメを中心としたD2Cブランドが爆発的に増加した。

これらの要因が重なり、韓国ではECが生活インフラとして急速に浸透し、EC化率を大きく押し上げたと分析できます。

一方で山岡は、日本のEC化率が伸び悩んできた背景として「チャネル設計そのもの」に対する慎重さを挙げます。

日本ではD2Cであっても、既存小売との関係性を重視するあまり、価格差や販路の棲み分けに強く配慮する慣例が根付いています。特に規模が大きい企業ほど、その傾向は顕著です。

その結果、ECはあくまで補完的なチャネルとして位置づけられ、会員限定や一部商品のみといったクローズドな形で小さく始め、慎重に段階を踏んで広げていくケースが多く見られました。

この「ECを主戦場にしきれない構造」こそが、日本においてEC化率が韓国ほど加速しなかった一因だと山岡は指摘します。

近年は、こうした制約を前提としながらも、在庫リスクや既存流通との摩擦を抑えつつECに挑戦できる選択肢も増えてきました。その一つが、在庫を持たずに販売を始められるドロップシッピング型のECです。

Shopifyを活用すれば、こうしたモデルも比較的スムーズに構築でき、日本の商慣行を踏まえながら段階的にECを拡張していくことが可能です。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

商品で差別化できないからこそ、CSが価値になる

韓国では「オンラインで売ろう」と決めてから商材を探すケースが多く、同じ商品を誰もが扱えるため、モノ自体での差別化が困難です。だからこそ、生き残るためには「いかにファンを作るか(CRM)」が最重要課題となり、必然的にコミュニケーションの質を高める必要があったといいます。

日本はその逆で、「良い商品がある」ことから、それを売るためにECを始めようという流れが一般的なため、商品自体の価値で競合と差別化する傾向があります。

この意識の差はCSの投資比率にも表れており、韓国企業が全体予算の10〜15%をCSに投じるのに対し、日本企業は3〜5%程度に留まっているのが現状です。韓国ではCSをコストではなく、競合と差別化するための重要な「投資領域」と捉えている点が、市場の成長スピードを左右しているようです。

日本の「メールフォーム文化」が生んでいる機会損失

日本のCSの窓口として標準的に使われているメールフォームについて、山岡は「企業側の都合で顧客を待たせるサービスになっていないか」と指摘します。忙しい運営者が自分のタイミングで返信できるため、ある種の守りのツールとして機能してきた側面があると分析します。

実は、顧客からの問合せをメールフォームに依存しているのは日本特有の事象だそうです。本来は「一度で要件を伝えきり、やり取りの往復を減らす」という顧客目線で生まれた仕組みでしたが、スマホの普及とともに、手軽なコミュニケーションを阻害する要因になってしまいました。

一方、韓国ではメール文化が定着せず、問合せはWeb掲示板から即座にチャットへと移行したため、リアルタイムな対話が当たり前になっています。

「効率化」の正体は、問合せの遮断?

チャネルトークのデータによると、メールフォームのみを設置しているサイトの問合せ発生率は、トラフィック全体のわずか0.03%〜0.1%程度であるのに対し、チャットが普及している韓国では約1%が問合せしており、10倍以上の開きがあります。

玉川氏によると、これは効率化できているのではなく、単に顧客が問合せを諦めているだけだと言います。実店舗に例えるなら、目の前に店員がいるのに「質問があるなら、この用紙に電話番号と名前を書いてください」と言っている状態なのです。

問合せを減らすことを効率化と捉えていると、実はLTV(顧客生涯価値)を高めるための貴重な顧客接点を自ら手放していることと同義なのかもしれません。

データと会話がつながる、Shopify × CRMの攻めのCX

商品自体での差別化が難しい市場環境において、韓国企業はどのように顧客の心を掴んでいるのでしょうか。その鍵は、徹底したCRM(顧客関係管理)戦略と、データを活用した「個」へのアプローチにありました。

【事例】顧客対応がLTVを高める。韓国ペットフレンズの成功例

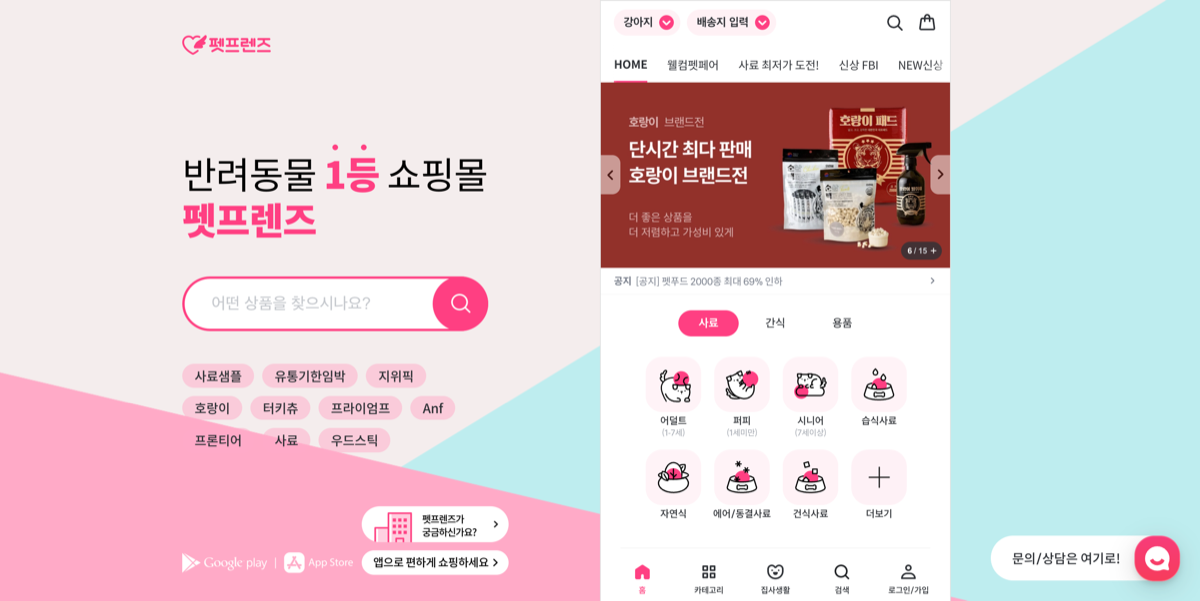

韓国のペット用品EC「ペットフレンズ」の事例は、CRMの真髄を物語っています。扱う商品は他社と同じで差別化が難しいため、彼らは「サービスで差をつける」ことに注力し、24時間の有人チャット対応を行っていました。

ある深夜、顧客から「ペットの具合が悪く、車がなくて病院に行けない」という相談が入り、本来の業務範囲外ですが、担当者は自ら車を出して病院へ送り届けたといいます。

一見するとROI(投資対効果)が合わない行動に見えますが、このエピソードがSNSで拡散され、「本当にペットを大切にする会社」として評判となり、「他と同じ商品でもこの店で買いたい」というブランドファンを生み出すことにつながりました。

AIを「壁打ち相手」に。商品の「コト」化で差別化を図る

日本の企業が得意な「良い商品」に、さらなる付加価値をつけるためにはどうすればよいのでしょうか。山岡は、「AIを壁打ち相手にして、商品の周りにある体験(コト)を売る」ことの重要性を説きます。

例えばShopifyのAI機能「Sidekick」などを活用し、顧客への提案内容をAIと相談すると、人では思いつかないようなプラスアルファの情報や、顧客が喜ぶ提案のアイデアが得られるといいます。

AIの力を借りることで、少人数にリソースが限られた現場であっても、顧客一人ひとりに合わせた質の高い接客体験を提供し、競合との差別化を図ることが可能になります。

Shopifyは、このようなエージェント型AIの開発に対して積極的に投資しており、プログラミングを必要としないワークフローの作成やAIショッパーによる購入フローの評価など新たな機能が続々とリリースされています。詳しくは下記の記事をご覧ください。

修練度が明暗を分ける、AI時代のハイブリッド接客とは?

チャネルトークが提供するAIエージェント「ALF(アルフ)」は、単なる問合せ対応の自動化ツールではありません。AIができる領域を拡張し、人がすべきことに集中できる環境を作ることで、真の「ハイブリッド接客」を実現します。

RAGからFunction Callingへ。AIが「行動」まで完結する時代

現在の生成AIブームの中心は、学習したデータから回答を生成する「RAG(ラグ)」という技術ですが、チャネルトークはさらに柔軟なコミュニケーションを実現する「ファンクションコーリング(Function Calling)」を実装しています。

RAGが「情報の検索と回答」に留まるのに対し、ファンクションコーリングは、会話の内容を理解した上でAPIを呼び出し、リアルタイムな情報の取得やシステム上の処理(行動)までを完結させます。 例えば、「さっき購入した商品のサイズが合わなかった場合は?」と聞かれた際に、現在庫を確認し、複雑な返品・交換対応フローの案内までAIが自律的に行うことが可能です。

玉川氏は、自動化はゴールではなく、人が本当に必要なコミュニケーションを行うためのスタートラインだと語ります。AIが単純作業や定型処理を巻き取ることで、人は顧客への手厚い対応や、感情に寄り添った接客にリソースを集中できるようになるのです。

【事例】自動化率95%から見えたアパレルブランドのCSの未来

アパレル大手のアダストリアでは、チャネルトークの導入によって問合せの95%を自動化することに成功しました。しかし、ここで重要なのは「人を減らした」ことではありません。

浮いた時間を活用し、約30名のCSチームは現在、VOC(顧客の声)の分析や商品開発へのフィードバックなど、人にしかできない付加価値の高い業務にシフトしています。

例えば、在庫に関する問合せデータを分析し、「この商品はもっと発注すべきだ」と予測して他部署へ提言するなど、CSチームが経営やMD(マーチャンダイジング)に貢献する組織へと進化を遂げています。

組織として今、選ぶべき「AI投資」のアクション

AIがあらゆる業務を代替していく中で、人間にはどのような役割が残されるのでしょうか。玉川氏と山岡は、AIにはできない「説得」と「判断」こそが、これからのビジネスパーソンの核心的価値になると口を揃えます。

AIで人を「説得」はできない。残される3つの「人の役割」

玉川氏は、AI時代に人間に残る仕事を3つ定義しています。 1つ目は、「AIを使いこなす人」。AIを設計し、業務効率化を推進する人材です。

2つ目は、「顧客を説得できる人」です。AIは最適な提案はできても、相手の感情を動かして「説得」することはできません。不満を抱えた顧客のケアや、あと一歩の購入の後押しなど、感情に寄り添う高度なコミュニケーションは、将来的に特化した専門的なサービスが出てくる可能性すらあるといいます。

そして3つ目が、「社内を説得して動かす人」です。AIが集めたデータを見せるだけでは組織は動きません。だからこそ、熱量を持って社内を巻き込み、変革を推進するリーダーシップは、AIには代替できない重要なスキルです。

山岡もこれに共感し、「最終的な判断を下し、相手と対話して合意形成することができるのは人だけと強調します。AIが出した事業計画や見積もりを鵜呑みにせず、相手との関係性や空気感を踏まえて着地点を見出す力、いわば「人間力」とも呼べる調整能力が、AI活用を成功させる最後のピースとなります。

AIシフトは、個人ではなく組織で進める

ビジネスにおけるAI活用のメリットを理解していても、多くの企業でAI導入が進まない最大の理由は、現状のままでも業務が回っているからだと玉川氏は指摘します。

ただ、AI時代に仕事の総量が増えることはないと玉川氏は分析しています。他社がAIで1人分のコストで5人分の成果を出し始めた時、現状維持を選んだ企業は価格競争力や利益率で勝てなくなります。現場の最適化を待つのではなく、経営者が主導的に環境を変え、覚悟を持ってAIシフトを進めることが、生き残りの条件となるでしょう。

攻めのCXを加速する、チャネルトーク×BiNDecのAI活用支援

対談の中で語られた「AIと人の協業」を実現するために、両社が提供しているAIソリューションと事例をご紹介します。

AIエージェントALFで自然な会話を実現するチャネルトーク

チャネルトークが提供するAIエージェント「ALF(アルフ)」は、生成AI技術(RAG)を活用し、ブランドのドキュメントやFAQを学習して自然な会話で回答を生成します。さらに、API連携を通じて返品手続きといった具体的な処理まで自律的に行う「ファンクションコーリング」機能を搭載しています。

単純な問合せ対応をALFに任せることで、CS担当者はVIP顧客へのケアや、購入を迷っている顧客への「あと一押し(接客)」といった、人間にしかできない高付加価値な業務に集中できるようになります。

【事例】PAUL & JOE|正答率96%以上、選ばれるAIチャットへ

コスメ、雑貨の人気ブランド「PAUL & JOE」では、チャネルトークのAIチャットによる24時間問合せ対応を実現しています。導入当初、AIの正答率は24%と低かったものの、ナレッジベース機能(ドキュメント・FAQ)を充実させる「チューニング」を実施したことで、わずか3週間で正答率96%という高い精度を達成したそうです。

さらに、注文キャンセルや配送先変更といった手続きも「コマンド機能」を用いて自動化し、結果として、導入後1ヶ月で143件のキャンセルをAIが自動対応するなど、オペレーションの効率化にも大きく貢献しています。

AIの提案を成果へつなげる、BiNDecの運用支援

株式会社ウェブライフが提供する「BiNDec」は、Shopify Platinumパートナーとして、EC構築から成長までを一気通貫で支援するサービスです。単なるEC制作だけにとどまらず、ShopifyのAI機能である「Sidekick」などの最新機能を現場でもいち早く活用できるようにするため、個々のビジネスモデルに合わせた独自のプロンプト集の提供や、AIによる現状のデータ分析・施策のアイディアに対して具体的なアクションに落とし込む提案も行っています。

チャネルトークをはじめとした専門的なツールの導入・連携も完全サポートし、顧客体験(CX)を最大化するための運用体制を伴走型で支援します。

Shopifyパートナーと共に挑む、攻めのCXを実現する環境づくり

CSへの投資比率が低く、日々の業務に追われがちな日本の現場において、トップダウンの号令だけでAIの定着を図るのは容易ではありません。AIがどのような成果につながるのか、小さな成功体験を積み重ねることが不可欠です。

そこで重要になるのが、ECビジネスの成長を支援するShopifyパートナーの存在です。 AIが出したアウトプットを判断し、マーケティング施策に落とし込む基盤を整えることで、本来あるべき「顧客との対話」へと再投資できるようになります。

株式会社ウェブライフでは、Shopifyを利用したECサイト構築から運用までサポートする「BiNDec」を提供しており、AIと人で最適化されたEC運用の体制づくりも支援しています。

ShopifyでのEC構築や運用に関してお悩みの方は、気軽にお問合せください。