24時間365日の販売体制がとれ、効率よくリソースを活用しながら売上につながるECは中小企業にとっても取り組みたいチャネルです。ただし、ECの第一歩としてとりあえずECモールに出店した後に、戦略・打ち手に悩まれる方も多いのではないでしょうか。その解決策として、ECモールと併用してShopifyなどのECプラットフォームを採用し、自社ECを構築するという選択肢もあります。

ECモールでは得られなかった顧客データや、それらを活用したマーケティング施策が打てる恩恵は大きいです。スピーディーに自社ECサイトを立ち上げられ、事業規模に合わせて機能の拡張ができるShopifyは成長を目指す中小企業にとってより良い選択肢となるでしょう。

そこで本稿では、中小企業のEC担当者向けに、ECサイトのトレンドや可能性を紹介しつつ、第一歩としての「とりあえずモール」のメリットとデメリット、そしてECモールの次の成長を目指す上で課題となるであろう11のポイントとその解決策などについて紹介します。

中小企業のEC進出が進む中、さらに越境も視野に入れた戦略へ

中小企業のEC進出は、コロナ期を経て急速に拡大し、コロナが落ち着いてからもまだ成長途上にあります。ECモールから自社独自のECサイトを立ち上げたり、越境ECにチャレンジしたりというように、EC活用の幅を広げている企業も多く見られます。その意味で、中小企業のEC活用は展開期・充実期に入ったとも言えるでしょう。

国内市場におけるEC化の状況は?BtoC・BtoBの最新データ

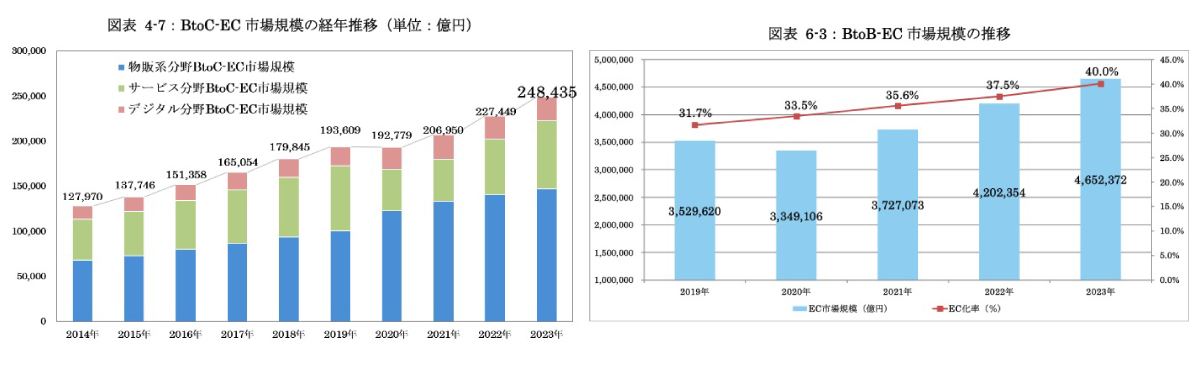

経産省の令和5年の調査によると、国内市場のEC化率は、一般消費者向け(BtoC-EC)で前年比0.25ポイント増の9.38%、企業間取引(BtoB-EC)で前年比2.5ポイント増の40.0%と、いずれも増加傾向にあります。日本でも商取引のEC化は着実に進展している一方で、コロナ後の実店舗への回帰需要など、急成長期と比べると伸び率はやや落ち着きを見せています。

とりわけコモディティ化が進んだ領域では、競争が激しくなりやすく、新規参入においても差別化の難しさが指摘されることがあります。

中小企業の売上の約1/4はECから──導入が生む成果

オンライン決済サービスのペイパルの調査によれば、ECを導入している中小企業において、売上全体の約4分の1(23.4%)がオンライン経由によるものです(※)。EC参入は、中小企業が売上を拡大するために欠かせない手段であり、未導入の企業にとっても新たな成長機会となり得ます。

競争が激しい中でもこうした成長余地を取り込むためにも、後述する越境ECにも対応しやすいShopifyのような拡張性ある仕組みを活用するのが成功のカギとなります。

※ペイパル 中小企業によるEコマース活用実態調査 2024 より

中小企業がECを導入するメリットと具体例

リソースが限られる中小企業にとって、EC導入のメリットは非常に大きいものです。BtoCのビジネスであれば、24時間365日の対応で顧客満足度を向上させたり、データ分析を活用して顧客ニーズを把握したり、デジタルの力によって、できなかったことができるようになることも大きなメリットと言えるでしょう。

それらに加えて、BtoBのビジネスであれば、電話やFAXで行っていたような受発注業務がデジタル化されることで、人手はもちろん人的ミスの発生によるコストを削減し、正確性を向上させることができます。また、人の手では届かなかった営業エリアを拡大し、新規顧客獲得や売上向上へとつなげられます。

他にも次のような具体的なメリットがあります。

- 顧客満足度の向上:ECを活用したWeb接客によって商品の問い合わせ対応が随時可能に。FAQなどを拡充することで購入前の不安も解消

- データ活用:ECの顧客データから「合わせ買い」や「まとめ買い」の傾向を分析したり、新商品の開発の重要な参考データを取得できる

- 営業エリアの拡大:ECの活用によって、遠方にも新規顧客を開拓。販路を広げることができる

BtoBビジネスへのEC導入について、KINTO社の事例も併せてご覧ください。

中小企業の越境EC挑戦率は5割超え!成功のカギは「環境づくり」

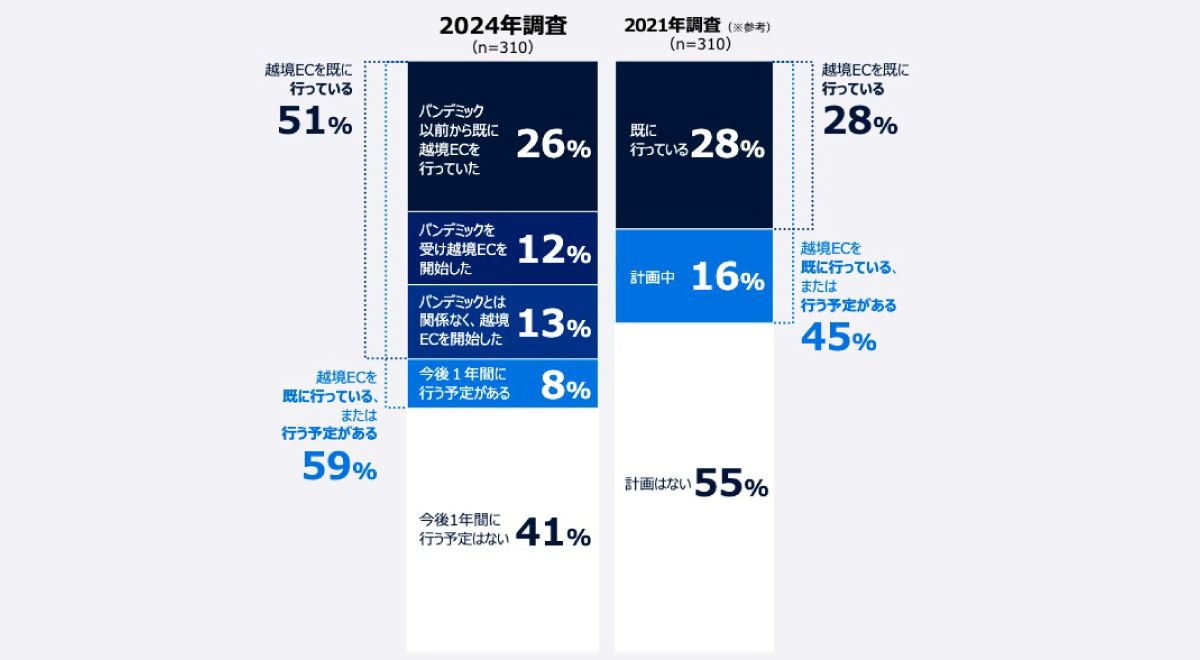

中小企業のEC化で大きなトレンドの1つが「越境EC」へのチャレンジです。先ほどのペイパルの調査によると、2021年から2024年での中小企業における越境EC参入は、28%から51%へと拡大しています。そのうちコロナ禍を受けて開始した割合は12%となりますが、それ以外はコロナ禍に関係なく越境ECを開始したと回答しています。多くの中小企業にとって、将来的な成長戦略として越境ECを取り入れる必然性があったと言えるでしょう。

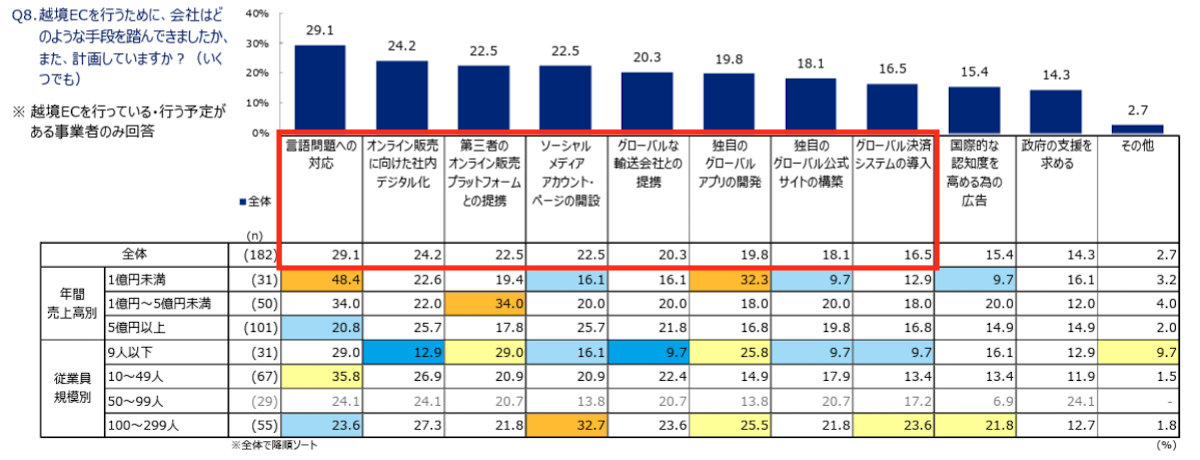

そして、実際に越境ECに取り組むために実施してきたこととして、「言語問題への対応」が29.1%、「オンライン販売に向けた社内デジタル化」が24.2%、「第三者のオンライン販売プラットフォームとの提携」が22.5%、「ソーシャルメディアアカウント・ページの開設」が22.5%と続き、多面的に幅広く取り組まれていることが伺えます。

さらにグローバルでの輸送会社との提携やアプリの開発、サイト構築、決済システムなども挙げられており、いずれも欠かすことのできない要素です。

言い換えれば、国内ECと同様に、越境ECの成功には必要な環境をどれだけ効率的に整備できるかがカギを握っています。そして、その環境を一つのプラットフォーム上でスピーディーに整えられる仕組みとして、Shopifyを活用する企業が増えているのです。

言語問題から決済までカバーできる、Shopifyの越境ECについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

中小企業の国内向けECの「とりあえずモールから」のメリットとデメリット

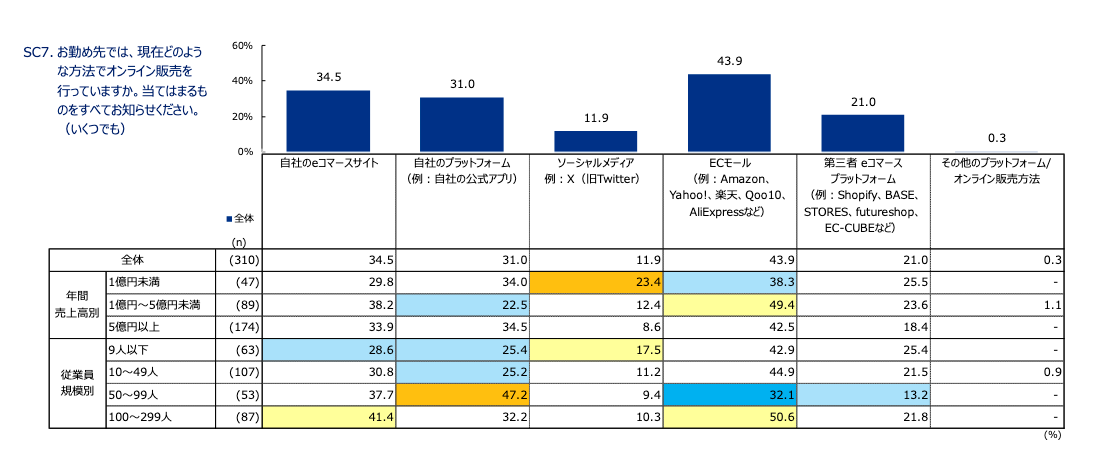

一方、再び国内向けECに目を向けると、中小企業のEC化の販路として最も多いのが、AmazonやYahoo!、楽天など「ECモール」の利用(43.9%)です。

ECモールは参入のハードルが低く、中小企業にとって最初の一歩を踏み出しやすい選択肢です。ただし「とりあえずモールで始める」と、思わぬ落とし穴に陥る可能性もあります。メリットとデメリットを理解したうえで出店することが重要です。

ECモールに出店することで得られるメリット

- 集客力:既に多くのユーザーが利用しており、多くの潜在顧客にアクセスできる可能性があります

- 信頼性:大手モールの場合、そのブランド力によって購入者に信頼感を与えます

- 運営効率化:決済機能や配送手続きのサポートが整備され、簡単に運営ができます

- マーケティング支援:モール側でのプロモーションにより、自力で集客活動をする必要が減ります

ECモールに出店することで発生するデメリット

- 過当競争:モール内には多くの競合がいるため価格競争に巻き込まれる可能性が高くなります

- 独自性の欠如:モールの規約やデザインなどが厳しく、ブランドの個性を訴求しにくくなります

- データ取得制限:顧客情報がモール側の管理下にあるため、自社の施策への活用が制限されます

- 手数料の負担:販売手数料や登録料などが発生し、利益率が下がる可能性があります

- ルールの遵守・改変:返品ポリシーなどが緩い場合が多く、突然の改変にも従う必要があります

ECモールへの出店は、EC化の第一歩としては手軽ですが、リピーターの獲得や利益率の向上といった長期的な視点では、自社ECサイトの併設が有効です。実際、多くの企業がECモールに加えて自社ECサイトを構築し、次の成長ステージへと歩みを進めています。

ShopifyとAmazonの違いや両者を連携するメリットや方法を解説。こちらも併せてご覧ください。

中小企業ECの運営はどうすればもっとスムーズに?よくある課題とその解決策

「ECモールから次のステップに進みたい」と考える中小企業の担当者も多くいる中で「自社ECのメリットはわかっているけど…」と次の一歩が踏み出せない状況もあるでしょう。なかなか自社ECの立ち上げに踏み切れない背景には、様々な課題があるようです。

確かにゼロから自社ECを立ち上げるのはなかなか大変ではありますが、視点を変えると意外に解決策が見つかるかもしれません。よく聞かれる「自社EC運営に踏み切れない理由」として「あるある課題」と解決策について考えてみましょう。

1.中小企業には独自ECサイトは高額?

ECサイトをフルスクラッチで立ち上げるには数百万円から数千万円の構築費用に加え、サーバー代、セキュリティ保守費用など月々数万円から数十万円かかると言われています。

しかし、ShopifyのようなASPとクラウド型のハイブリッドのようなプラットフォームを利用すれば、初期構築への投資を将来の成長につなげやすく、継続的に運用コストを最適化できます。必要な機能からスタートし、売上や事業規模に合わせて柔軟に拡張できるため、投資効率の高い運営が可能です。

コスト面でみるECプラットフォーム選定のポイント

ASP型やクラウド型などECプラットフォームにもタイプとサービスが様々あります。初期費用を最小に抑えられても、機能の拡張性がなければ、後々ECプラットフォーム自体を引っ越す必要が出てきてしまいます。リニューアルやリプレースに大きな費用がかかるようでは本末転倒です。判断基準としては、初期費用を抑えながらどこまで柔軟に事業規模を拡張できるかを確認しましょう。

ECプラットフォーム選定については、こちらの記事を参考にしてください。

2.ブランド力がなく集客に不安

知名度が低く、広告宣伝費も潤沢ではない…と、中小企業のブランド力に悩まれる方は多いようです。しかし、だからこそ、情報の拡散性が高いインターネットと、どこからでもアクセスできるECサイトを活用しない手はありません。まず、考えるべきは魅力ある情報の拡散とその受け皿となるECサイトです。

まず、情報を拡散するにはTikTokやInstagram、YouTubeなどSNSを使わない手はありません。そして、そこからシームレスにECサイトへの流入を促すことが大切。もちろんこの時に、しっかりとブランドイメージを訴求できるECサイトであることが大切です。Web上での接客対応やECサイト内のブログコンテンツなどもブランド力アップの重要な要素です。

また、広告宣伝費の少なさも中小企業によくある悩みです。とはいえ、看板やテレビCMなどに比べればデジタル広告は低コストで狙った顧客に届けやすく、活用しやすい手段と言えます。そして、その効果をしっかり売上につなげるためには、やはり受け皿となる自社ECサイトの存在が欠かせません。

ブランディングや集客でみるECサイト構築サービス選定のポイント

SNSやブログ、広告プラットフォームなどとの連携しやすさを考慮しましょう。コンテンツからスムーズに購買に結びつけることができます。

ShopifyはTikTokやInstagram、Google広告など主要なプラットフォームとスムーズに連携でき、SNSやブログでの情報発信から購買までをシームレスにつなげられます。広告効果を売上に直結させる受け皿として、ブランドイメージを表現しやすい柔軟なデザインや、顧客対応機能を備えているのも特徴です。

2025年に日本に上陸した「TikTok Shop」も売上拡大の有効な手段です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

3.組織が小さく、運用に必要な体制づくりができない

中小企業にとって、EC運用の体制づくりは課題に感じられるかもしれません。しかし、こちらもECサイト構築と同様、小規模で始めて、少しずつ拡大するという方法なら現実的といえるでしょう。また、できるだけ負担を軽減できるECサイトの仕組みづくりも大切です。

たとえば、複数チャネルでの在庫管理や、メールマーケティング、売上分析などを自動化させる機能があれば、業務の手間を大きく省きます。

また全てを自社で行おうとせず、部分的に切り出して外部に委託するのもよいでしょう。たとえば、商品の採寸・撮影やコンテンツの作成、物流管理などを専門で行う事業者も増えてきました。地域の商工会議所などでは共同でプロモーションを実施するなどのケースもあります。そうした様々な外部と連携しやすいECプラットフォームを選ぶことも大切です。

業務効率化でみるECサイト構築サービス選定のポイント

作業を効率化できる機能を豊富に擁するEC構築サービスを選びましょう。また細かくアカウントの設定・管理ができると外部連携も行いやすくなります。Shopifyは、売上分析機能や複数チャネルの在庫連携、また、「Dotdigital」のようなマーケティングを自動化するツールなど、外部サービスとの連携もしやすいため、小規模な組織でも効率的に運営できる点が大きな魅力です。

Dotdigitalについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

4.技術的な知識がないのでECの運営が難しい

確かに、ECサイトを運営するには一定の知識は必要です。しかし、自社の担当者に必要とされるレベルはどんどん低くなっており、むしろ本来の商売のスキルやマーケティングの知識・センスの重要度が高まっています。これはリアルで商取引を行なってきた人なら十分に持っているものでしょう。

そんな中で、技術的な知識だけの不安なら、ASPやクラウド型ECプラットフォームがおすすめです。商品の追加や管理はノーコードででき、HTMLなどの専門知識がなくても簡単に操作ができるため、簡単にECサイトを運営することができます。サービスによってはコミュニティやカスタマーサポートが充実しており、相談しながら作業を進めることができるでしょう。

拡張性でみるECサイト構築サービス選定のポイント

技術的な知識が不安だと簡便なものを選びがち。ただし、触っているうちに慣れてきて、新しい機能を追加したくなるものです。簡単さだけでなく、拡張性の高さも考慮しましょう。Shopifyはノーコードで運用を始められる手軽さと、必要に応じて16,000を超えるShopify専用のアプリから機能を追加できる拡張性の両方を兼ね備えているため、成長段階に合わせて長く使い続けられるプラットフォームです。

さらに国内外に多くの支援事業者やパートナーが存在するため、必要に応じて専門家のサポートを受けながら安心して運営を続けられます。中でも、国内有数のパートナーにはPremierやPlatinumといったランクが与えられており、「BiNDec」もそんなShopify Platinumパートナーです。ShopifyでのEC構築の進め方に迷った時には相談してみるのも良いでしょう。なお、Shopifyパートナーについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

5.セキュリティや個人情報漏洩に不安あり

技術的な知識・スキルの中でも、人材不足が激しいのがセキュリティ分野です。大手企業でも人材確保が難しい中で、中小企業でセキュリティを担保するのは至難の業。ECサイトについてもセキュリティや個人情報の漏洩に不安を感じるのは当然のことと言えるでしょう。

しかし、セキュリティがしっかりしたECサービスを選び、適切な対策を講じることで、十分に対応が可能です。特にクラウド型サービスはほとんどのセキュリティ対策が24時間自動的に実施され、利用者は二段階認証や強力なパスワードの設定、スタッフアカウントの管理など、ベーシックな対策を施すだけなので、大きな負担なく安全・安心を手に入れられます。

セキュリティ面でみるECサイト構築サービス選定のポイント

「PCI DSSレベル1」や「ISO27001」など国際基準・規格に準拠していることはもちろん、24時間体制の監視やサポートなどもしっかりチェックしましょう。Shopifyはこれらの国際的なセキュリティ基準を満たしており、グローバル規模で培われた安全対策が標準で備わっています。

Shopifyのセキュリティについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6.サーバー管理や保守にかかる時間が気になる

小規模なECサイトだとしても、セールやキャンペーン時にアクセスが集中すると、サーバーがダウンして販売機会を逃してしまうリスクもあります。また、サーバーのアップデートやバックアップ、セキュリティ対策、障害対応といった保守作業にも知識やコストがかかります。

ASPやクラウド型であれば、サーバー管理やシステムの保守はプラットフォーム側が担い、アクセス負荷にも強いため、担当者は商品更新や顧客対応といった本来の業務に集中できます。また、自動化ツールや外部委託を組み合わせることで、さらに運用の負担を軽減できます。もちろん、運用プロセスを定期的に見直し、効率化していくことも大切です。

サーバー管理面でみるECサイト構築サービス選定のポイント

サーバーの運用やシステム保守を自社で抱える必要があるかどうかは、長期運営に大きく影響します。Shopifyのように、セキュリティ対応やアップデートを自動で行い、大規模セール時のアクセス集中にも耐えられる基盤を持つプラットフォームであれば、安心して事業成長に専念できます。

Shopifyのサーバーについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

7.決済システムの導入にはコストや手間がかかる?

中小企業がECで決済システムを導入する際、コストや手間は確かに気になるポイントです。しかし、工夫次第で負担を軽減することができます。コストとしてかかるのは、導入時の初期費用、月額費用、決済手数料などのランニングコスト、そして実店舗と連携する際には決済端末が必要になることがあります。

これらの手間を削減するには、決済代行サービスを利用するのも一手です。また、専用の決済サービスがあらかじめあり、手数料率が低く設定されているECプラットフォームを利用するのもよいでしょう。いずれにしても、導入時のサポートが充実しているサービスを選ぶことが大切です。

決済対応でみるECサイト構築サービス選定のポイント

決済システムのコストや手間を削減するなら、あらかじめ一定の決済システムが標準搭載されているクラウド型サービスがおすすめ。費用を抑えるなら、必要最低限の機能からスタートし、顧客の反応を見ながら決済手段を増やしていくのもよいでしょう。

Shopifyには「Shopifyペイメント」をはじめとした多彩な決済手段が用意されており、導入や管理の手間を最小限に抑えられます。実店舗との連携も可能なため、オンライン・オフラインに関わらずスムーズな決済環境を整えられる点も大きな強みです。Shopifyペイメントについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

8.自社ブランドのイメージに合ったデザインができるか?

ECサイトのデザインや写真の品質は、ブランドのイメージを大きく左右します。それだけに力を入れたいところですが、コストが掛けられない場合、悩ましいところです。しかし、EC構築サービスには多くの場合テンプレートが用意されており、ロゴや写真を差し替えるだけで印象の良いデザインのサイトを作ることができます。

そうしたサービスで提供されるテンプレートは、スマホやパソコンでも快適に表示されるように”レスポンシブ”になっており、ボタン配置なども、あらかじめユーザビリティに配慮されたECの“お作法”に則っています。これを上手く活用しつつ、ブランディングや差別化を図るなら、ビジュアルや動画、コンテンツなどを充実させるとよいでしょう。

デザイン面でみるECサイト構築サービス選定のポイント

テンプレートの種類が豊富なのはもちろん、業種別などで最適化されたデザインがあると参考になります。無料のテンプレートよりも有料のほうがオリジナリティを出せるケースが多いようです。Shopifyは高品質なテンプレート(テーマ)が揃っており、レスポンシブ対応やユーザビリティを考慮した設計が標準。カスタマイズも可能なので、自社ブランドに合わせた独自のデザインを実現しやすいのも大きな特徴です。

Shopify PlatinumパートナーのBiNDecが選定したおすすめテーマもこちらの記事でまとめていますので併せてご覧ください。

9.中小企業ECに消費者からニーズがあるのか不明

中小企業がECを運営する際、ユーザーニーズがあるかどうかを見極めるのは重要なステップです。既存顧客のデータを分析したり、アンケートやインタビューを行ったり、同業他社のECサイトを調査したりすることで、仮説を立てることができます。そこから実際にECを立ち上げ、仮説を検証しながら商品やサービスを拡充していきましょう。

その際に大切なのは、簡単にユーザーの動向を分析できるツールがあること。将来的にはデータを落としてExcelで分析したり、Google Analyticsと連携したりできる方が望ましいことは確かですが、まずは簡単に消費者ニーズを分析してみることをおすすめします。

そこから新しい商品開発を行ったり、既存商品のリニューアルや打ち出し方を考えるなど、試行錯誤できる環境を整えましょう。

分析機能でみるECサイト構築サービス選定のポイント

仮説が合っているか、ユーザーにどのような傾向があるのか、データを分析するには分析ツールが必要です。EC構築サービスに付属しているツールがあると、簡単に分析ができるでしょう。Shopifyは標準で売上や購買行動を可視化できる分析機能を備えています。

さらにGoogle Analyticsとの連携によって、顧客データを深掘りしやすい環境も整っています。少ないリソースでも仮説検証を繰り返せる仕組みがあるのは大きな強みです。詳しくはこちらの資料をご覧ください。

10.中小企業ECで越境ECは難しい?

中小企業にとって、越境ECは決して特別に難しい取り組みではありません。先述のデータの通り、すでに取り組みを始めた中小企業は多く存在します。調査ではECモールやSNSを利用するだけでなく、自社ECサイトでの実施も増えており、「言語問題への対応」が29.1%、「オンライン販売に向けた社内デジタル化」が24.2%という結果でした。

もちろん通関手続きや配送コスト、商品追跡などの知識・ノウハウや、現地におけるマーケティングセンスなども必要ですが、越境ECの仕組みの構築自体はかなり手が届くところにあるといえるでしょう。

越境対応でみるECサイト構築サービス選定のポイント

当初は国内のみのECでも、将来的に越境ECを実施することを想定して、多言語対応・多通貨対応などの機能があるかを確認しておきましょう。また、越境ECに詳しいパートナーを獲得できるとなお良いでしょう。Shopifyは標準で多言語・多通貨に対応できる仕組みを備えており、アプリを組み合わせることで現地の決済や配送にも柔軟に対応可能です。さらに世界各国に支援事業者やパートナーがいるため、海外展開に必要な知識やノウハウも得やすく、安心して越境ECにチャレンジできます。

Shopifyの越境機能については、こちらの記事でも詳しく説明しています。

11.中小企業ECとして何から始めたらよいかわからない

そもそも何から始めていいか不安がある場合、目的を明確化し目標を立てるところから始めるのが基本です。でも、それすら漠然としているのなら、試験的にでもECサイトを立ち上げてみて、そこから肌感覚を得るのも1つの方法です。初期費用や契約期間に縛りがかからないサービスを選んだり、無料お試し期間やキャンペーンなどを活用したり、「やってみる」チャンスはすぐに見つかります。

導入ハードルでみるECサイト構築サービス選定のポイント

まずは肌感覚を得るために無料または低価格で試せるサービスがベター。そのまま活用して成長させていくことをイメージして選ぶと良いでしょう。特に不安を感じる人は、サポートやパートナーが充実しているサービスだと安心です。

Shopifyなら事業規模に合わせて4つのプランを選べるほか、機能もアプリで拡張できるため、初期段階のテスト運用から本格的なEC事業までスムーズにスケールできます。さらに国内外に支援パートナーが多く存在するため、導入後も伴走支援を受けながら安心してステップアップできるのが大きな魅力です。

5つのポイントでチェック!事業拡大に最適なECプラットフォームは?

中小企業がモールやSNSのみのEC運営の次のステップとして自社のECサイトを立ち上げるには、どのようなプラットフォームを選ぶとよいのでしょうか。これまでご紹介した「あるある課題」からは、中小企業のECにはクラウド型のプラットフォームが向いていると言えるでしょう。

- 初期は費用を抑えつつ、成長に合わせて拡張していきやすいこと

- テンプレートやノーコードでの運用などにより高い専門知識が不要なこと

- 決済システムや在庫管理システムなどが連携しやすいこと

- プラットフォーム側でのセキュリティで手間を掛けずに安心感が得られること

- 越境ECに力を入れているサービスが多く、機能が揃っていること

代表的なクラウド型のプラットフォームをピックアップして特徴を一覧化しました。ぜひ自社のECサイトに最適なサービスを選ぶ一助にしてください。

| 項目 | Shopify | カラーミーショップ | Makeshop | EBISUMART | メルカート |

|---|---|---|---|---|---|

| 月額費用 | 3,650円~ | 4,950円~ | 13,750円〜 | 200,000円〜 | 49,000円〜 |

| テンプレート | 250種以上 | 90種以上 | 170種類以上 | 100種類以上 | 100種類以上 |

| システム連携 (決済・在庫管理等) |

Shopify PaymentsやKOMOJUなど外部の決済サービス連携先も豊富。 MA、WMS、POS、ERPとの連携が豊富 |

主要な国内決済に対応 | 主要決済+独自決済あり | ERP・WMS連携が強力だが開発も必要 | ERP・基幹システム連携 |

| セキュリティ | PCI DSS/ISO27001認証取得済 Shopify側で更新・維持 |

ISMS認証取得 | ISMS認証取得 | ISMS認証取得 | ISMS認証取得 |

| 越境EC対応 | 多言語・多通貨に標準対応 | 190ヶ国対応、越境ECの無料期間30日 | 外部の越境ツールによる連携 | 外部の越境ツールによる連携 | 外部の越境ツールによる連携 |

「とにかく簡単にはじめたい」という方には、初期費用と月額費用が無料(プランによる)の「BASE」や「STORES」のようになASP型のサービスもあります。ただし、決済手数料がやや高めであったり、機能やデザインが限定的といった観点から、事業規模が大きくなることを見据えると物足りなさを感じる場面が増えるかもしれません。

そこでEC事業の本格的な成長を目指したい中小企業は、あらかじめ拡張性の高いサービスを選ぶ方がよいでしょう。

本格的なECに取り組むなら、パートナーと一緒に進めるのが近道

中小企業が本格的なECに取り組むなら、拡張性に優れたShopifyは理想的な選択肢です。ただし、Shopifyには16,000を超えるアプリがあり、自社に最適な組み合わせを見極めるのは簡単ではありません。だからこそ、経験豊富なパートナーと一緒に進めることが一番の近道になります。

BiNDecでは、ECサイトの目的や業種ごとに必要な機能やアプリをあらかじめ選定した「BiNDec MODEL」というプランもご用意しています。越境や、BtoB対応など、理想の仕組みをスピーディーに立ち上げることができます。拡張性とスピード感を両立したスタートを切りたい方は、ぜひご相談ください。

\中小企業のEC参入にお悩みなら/